哈萨克斯坦之变:“后疫情政治”考验中亚

作者:刘怡 和2019年3月努尔苏丹·纳扎尔巴耶夫(Nursultan Nazarbayev)突然宣布辞去哈萨克斯坦总统之职时一样,2022年之初中亚最意味深长的政治变化,是在毫无先兆的情况下,以短促和富于戏剧性的方式完成的。

和2019年3月努尔苏丹·纳扎尔巴耶夫(Nursultan Nazarbayev)突然宣布辞去哈萨克斯坦总统之职时一样,2022年之初中亚最意味深长的政治变化,是在毫无先兆的情况下,以短促和富于戏剧性的方式完成的。

“受全球通胀压力、尤其是进口商品价格持续上涨的影响,骚乱爆发之前一个季度,哈萨克斯坦的通胀率已经逼近9%,较央行划定的‘红线’高出50%,谷物和燃料的市场价格都出现了明显波动。政府为此不得不抛售部分美元资产,并在三个月内连续三次上调存款利率,以维持民众对经济的信心。”常驻伦敦的哈萨克斯坦资深政治记者纳里曼·吉齐季诺夫(Nariman Gizitdinov)通过邮件告诉本刊。不过从实际影响看,哈国本币坚戈(Tenge)并没有出现大幅贬值的现象,关系经济命脉的油气工业也并不像2011年扎瑙津骚乱时一样,存在普遍的欠薪和劳资纠纷状况。吉齐季诺夫据此认为,哈萨克斯坦的经济状况称得上“谨慎向好”:“国营的阿斯塔纳航空公司已经确定将在2022年实施IPO,主要矿业巨头的海外市场业务也在按部就班地进行中。尽管新冠疫情初期曾经爆发过抗议天然气价格上涨的小规模街头示威,但几乎没有人预料到暴力活动会骤然升级。”

实际上,引发变化的种子早在2019年初就已经埋下了——作为一个能源生产大国,自苏联解体以来,哈萨克斯坦供应国内消费市场的天然气始终能获得政府的高昂财政补贴。很长一段时间里,哈国天然气零售价格仅为邻国俄罗斯的50%左右,甚至出现了从哈国西部向周边地区走私液化石油气的“摩托车黑手党”。但随着全球原油市场进入“熊市”、天然气成为能源消费的新宠,年复一年的补贴开支逐渐成为哈国政府的沉重负担。因此在2019年1月,哈萨克斯坦能源部公布了一项新政策:到2021年12月31日为止,原有的补贴制度将彻底结束,天然气零售价将依据市场行情,进入自由浮动状态。新规定开始执行的第一年,哈国西部部分地区的天然气价格就上涨了20%。而进入2021年第四季度,形势进一步急转直下:受全国性通胀影响,曼吉斯套州(Mangystau)等地的天然气零售价上涨到了每升120坚戈(约合1.75元人民币),较10个月前净增85%。偏偏面临财政困境的中央政府在12月还上调了养老金的支取条件,民间愤怒的情绪于是彻底爆发。

2022年1月2日上午,数百名示威者出现在扎瑙津市(Zhanaozen)街头,要求当地官员承诺控制物价上涨,并确保冬季天然气供应充足。这座仅有15万人口的小城曾是乌津(Uzen)油田上最早的工人棚户区,居民以低收入的体力劳动者及其家属为主,历来对物价变化最为敏感。早在2011年12月,扎瑙津市就曾经发生过劳资纠纷引起的大规模骚乱事件,造成至少15人身亡。而1月2日这一次,由于主管官员的回应没有得到示威者的认可,集体抗议很快就从扎瑙津蔓延到阿克托别(Aktau)、努尔苏丹(原名阿斯塔纳,哈国首都)、阿拉木图等大城市,其中阿克托别市街头的游行者一度上升到6000人,甚至开始在广场上扎营住宿。

1月4日,局势出现了进一步升级。在托卡耶夫总统同意以行政法令调低天然气价格,并接受马明内阁的引咎辞职之后,聚集在全国第一大城市阿拉木图街头的数千名示威者依然不肯散去。总统随即宣布曼吉斯套州和阿拉木图市进入紧急状态,并自1月5日起中断全国部分地区的互联网服务。街头对峙随后彻底升格为暴力冲突:从1月5日起,阿拉木图街头的人群先后袭击了市长办公室、国际机场跑道、托卡耶夫总统在当地的私宅以及执政的“祖国之光”党(Nur Otan)总部办公楼,部分激进分子和暴徒开始纵火焚烧公共建筑,并抢夺驻军储存轻武器的军火库。据哈萨克斯坦国家电视频道报道,在阿拉木图机场停机坪,手持突击步枪和手榴弹的暴徒一度控制了五架正在检修的客机,并开枪击中两名执行任务的士兵。阿市街头的部分银行、商店和餐厅也遭到了暴力破坏,而南部城市希姆肯特、塔拉兹、塔尔迪库尔干等地同样出现了有组织的骚乱。

1月6日,在托卡耶夫总统宣布全国进入紧急状态之后,阿拉木图街头爆发了清场军警与人群的正面冲突。哈萨克斯坦内政部发布的消息称,当天共有12名警察在执行任务时不幸殉职,其中一人系被暴徒斩首;混在示威人群中的武装人员也有“数十人”被射杀。到当天晚间,经过一系列纵火、械斗和武力弹压之后,阿拉木图市面局势得到平息。警方共逮捕了2298名武装人员和示威者,西欧媒体则宣称死亡总人数超过100人。同样是在这一天,经托卡耶夫政府呼吁,集体安全条约组织(CSTO)授权俄罗斯出动3000名伞兵进入哈国境内,协助该国军警恢复市面秩序。到当天晚间,除去阿克托别和扎瑙津外,全国大部分地区的局势已经缓和下来。1月11日,托卡耶夫在电视讲话中宣布:全国“宪法秩序”已经恢复,俄军将从13日起分批撤出。

1月6日,在托卡耶夫总统宣布全国进入紧急状态之后,阿拉木图街头爆发了清场军警与人群的正面冲突。哈萨克斯坦内政部发布的消息称,当天共有12名警察在执行任务时不幸殉职,其中一人系被暴徒斩首;混在示威人群中的武装人员也有“数十人”被射杀。到当天晚间,经过一系列纵火、械斗和武力弹压之后,阿拉木图市面局势得到平息。警方共逮捕了2298名武装人员和示威者,西欧媒体则宣称死亡总人数超过100人。同样是在这一天,经托卡耶夫政府呼吁,集体安全条约组织(CSTO)授权俄罗斯出动3000名伞兵进入哈国境内,协助该国军警恢复市面秩序。到当天晚间,除去阿克托别和扎瑙津外,全国大部分地区的局势已经缓和下来。1月11日,托卡耶夫在电视讲话中宣布:全国“宪法秩序”已经恢复,俄军将从13日起分批撤出。

1月9日,哈萨克斯坦内政部公布了骚乱事件的初步调查结果:共有100多家企业和银行在抢劫及暴力活动中受到破坏,超过400辆汽车被焚毁,造成直接经济损失接近1.75亿欧元。哈国卫生部公布的消息称,共有164人在暴力活动中遇难(西欧媒体统计的数字为225人),其中103人死于阿拉木图。托卡耶夫总统的办公室随后在一份声明中表示,“暴徒、凶手以及由外国势力训练的恐怖分子”是骚乱的罪魁祸首,警方已经拘留了大约9900名“首要分子”,并将继续追查幕后主使者。尤其值得一提的是,总统发言人还提到了“有人伺机策划政变”的可能性——1月8日,哈萨克斯坦安全部门逮捕了前总理卡里姆·马西莫夫(Karim Massimov),指控其“涉嫌叛国”。开国总统纳扎尔巴耶夫的两位亲属也在1月17日辞去了担任的政商要职,似乎证明传闻绝非子虚乌有。不到两个星期时间,哈萨克斯坦,乃至整个中亚的政治形势都发生了具有决定性意义的变化。

相当耐人寻味的是,尽管在1月10日的全国电视讲话中,托卡耶夫明确指控“在国外受训的恐怖分子”策划了这起震惊全国的大规模骚乱,但观察家们首先注意到的却是68岁的总统与其前任、哈萨克斯坦开国领导人纳扎尔巴耶夫之间急剧波动的关系。1月5日晚间,即阿拉木图市街头出现流血冲突的同一天,总统办公室单方面宣布:81岁的纳扎尔巴耶夫已经辞去了自己担任的最后一项公职——国家安全会议(最高宪法咨询机构,简称“国安会”,不同于情报机构“国家安全委员会”)主席,改由托卡耶夫本人接任。随后在1月7日,纳扎尔巴耶夫长期的政治顾问、前哈萨克斯坦驻白俄罗斯大使叶尔特斯巴耶夫(Ermukhamet Ertysbayev)在接受本国新闻频道Khabar 24采访时,罕见地承认“有政府高级官员和执法人员企图发动政变”,并且“情报机构里早就有人知晓哈国境内存在恐怖分子训练营,但他们隐瞒了相关信息,企图利用这些势力打击托卡耶夫总统”。尽管叶尔特斯巴耶夫当时并未透露相关人员的身份,但随着马西莫夫被捕的消息传出,“内部政变”的指控俨然已经坐实。托卡耶夫在1月10日与欧洲理事会主席米歇尔举行视频会议时,更是毫不避讳地表示:“有来自中亚国家、阿富汗以及中东的外籍武装人员参与了骚乱,他们妄图使整个国家陷入动荡,继而夺取政权。”

相当耐人寻味的是,尽管在1月10日的全国电视讲话中,托卡耶夫明确指控“在国外受训的恐怖分子”策划了这起震惊全国的大规模骚乱,但观察家们首先注意到的却是68岁的总统与其前任、哈萨克斯坦开国领导人纳扎尔巴耶夫之间急剧波动的关系。1月5日晚间,即阿拉木图市街头出现流血冲突的同一天,总统办公室单方面宣布:81岁的纳扎尔巴耶夫已经辞去了自己担任的最后一项公职——国家安全会议(最高宪法咨询机构,简称“国安会”,不同于情报机构“国家安全委员会”)主席,改由托卡耶夫本人接任。随后在1月7日,纳扎尔巴耶夫长期的政治顾问、前哈萨克斯坦驻白俄罗斯大使叶尔特斯巴耶夫(Ermukhamet Ertysbayev)在接受本国新闻频道Khabar 24采访时,罕见地承认“有政府高级官员和执法人员企图发动政变”,并且“情报机构里早就有人知晓哈国境内存在恐怖分子训练营,但他们隐瞒了相关信息,企图利用这些势力打击托卡耶夫总统”。尽管叶尔特斯巴耶夫当时并未透露相关人员的身份,但随着马西莫夫被捕的消息传出,“内部政变”的指控俨然已经坐实。托卡耶夫在1月10日与欧洲理事会主席米歇尔举行视频会议时,更是毫不避讳地表示:“有来自中亚国家、阿富汗以及中东的外籍武装人员参与了骚乱,他们妄图使整个国家陷入动荡,继而夺取政权。”

作为托卡耶夫和马西莫夫的前上级,身处舆论漩涡中央的纳扎尔巴耶夫直到1月18日才公开露面。在一段事先录制好的视频中,他驳斥了关于自己已经流亡国外,或者和现任总统存在分歧的流言,宣称自己如今只是“一名领取养老金的退休人士”,而总统“拥有完全和充分的权力”。纳扎尔巴耶夫还以个人身份向无辜遇难者的家属表示哀悼,并敦促全体国民“吸取教训”,“支持现任总统的改革议程,团结在其周围”。到了1月28日,“祖国之光”党的389名全国代表又以远程投票的方式,一致选举托卡耶夫出任新一届党主席,同时接受了纳扎尔巴耶夫在去年11月23日提出的辞呈。如同叶尔特斯巴耶夫所言,“‘努尔苏丹’的时代彻底结束了”。

作为托卡耶夫和马西莫夫的前上级,身处舆论漩涡中央的纳扎尔巴耶夫直到1月18日才公开露面。在一段事先录制好的视频中,他驳斥了关于自己已经流亡国外,或者和现任总统存在分歧的流言,宣称自己如今只是“一名领取养老金的退休人士”,而总统“拥有完全和充分的权力”。纳扎尔巴耶夫还以个人身份向无辜遇难者的家属表示哀悼,并敦促全体国民“吸取教训”,“支持现任总统的改革议程,团结在其周围”。到了1月28日,“祖国之光”党的389名全国代表又以远程投票的方式,一致选举托卡耶夫出任新一届党主席,同时接受了纳扎尔巴耶夫在去年11月23日提出的辞呈。如同叶尔特斯巴耶夫所言,“‘努尔苏丹’的时代彻底结束了”。

一场因社会现实和内部斗争而起的骚乱,何以竟牵涉到了淡出权力舞台的前总统,并一再擦出火花?

答案或许来自努尔苏丹·纳扎尔巴耶夫的政治遗产。如果从1989年6月出任哈萨克加盟共和国党中央第一书记时算起,这位出生在阿拉木图山区、早年发迹于钢铁工业的政治家主政哈萨克斯坦超过30年,其间经历了苏东剧变、中亚“去核化”、经济转轨等一系列历史性事件,一手将这个重化工业畸形发展、主体民族间摩擦不断的中亚大国打造为GDP规模位列全球前1/4的强势经济体。与俄罗斯混乱而代价沉重的私有化进程相比,纳扎尔巴耶夫在接纳外资进入哈萨克斯坦市场的同时,始终警惕出现私人寡头集团操控政局的局面,确保最重要的社会资源牢牢掌握在中央政权之手,因此成为少数在欧亚大陆内部和西方阵营都备受推崇的中亚政治领袖。2019年纳扎尔巴耶夫主动宣布引退之后,继任总统托卡耶夫甚至做出了一个史无前例的决定:将上世纪90年代营建的新首都阿斯塔纳(Astana)更名为“努尔苏丹市”,使其永远为哈萨克斯坦人所铭记。

然而,纳氏的遗产绝非无可挑剔。即使是在21世纪前十年经济增速最引人注目的年代,哈萨克斯坦过度依赖原材料(尤其是油气资源)出口、中小企业利润率低下的状况也没有出现根本性改变,普通国民消费能力相当有限,收入水平徘徊在贫困线附近的“准贫民”数量一度逼近总人口的10%。2014年夏季全球油价进入“熊市”之后,哈萨克斯坦货币坚戈在18个月内贬值超过1/3,以美元计算的人均GDP在四年时间里缩水了大约40%,出现了惊人的衰退。尽管政府通过大刀阔斧的国企私有化进程以及发放零售贷款,部分逆转了下滑的趋势,但即使是纳扎尔巴耶夫本人也承认,他所施行的部分改革措施“没有切实提高民众的生活水平”。

在2016~2020年进行的“第二波私有化”经济转轨过程中,纳扎尔巴耶夫家族直系成员扮演的角色同样遭到了公众的质疑。2020年8月16日,前总统29岁的外孙艾苏丹被发现猝死在伦敦;生前最后几个月里,他曾经多次向媒体曝料,宣称自己掌握着“政府高层大规模腐败”的信息。而“努尔苏丹”的二女婿库利巴耶夫随后也被曝光从输油管道基建项目中违规抽取巨额回扣。长期以来,纳扎尔巴耶夫的三个女儿及其亲属深度介入能源产业的操作一度被视为某种既成事实;但随着哈萨克斯坦的经济形势陷入困境,特别是贫富不均状况由于疫情的影响出现进一步恶化,地位超然的“努尔苏丹”也不再具有免遭批评的特权。现居柏林、为德国媒体工作的哈萨克斯坦留学生尤莉亚·费多里诺娃(Yuliya Fedorinova)告诉本刊:“在阿拉木图街头,出现了写着‘走开吧,爷爷’的巨幅标语。人们认为经济困难不仅应当归咎于现政府,半退休的纳扎尔巴耶夫同样难辞其咎。”

托卡耶夫总统显然注意到了这种舆情。1月11日,他在议会演讲中罕见地承认本国存在“一批利润惊人的(私营)企业,以及一群即使按国际标准来说也是相当富裕的人”,而这些现象都是“在我国首任总统统治下”出现的。现在,他要求这些企业和个人“为哈萨克斯坦人民打开腰包,系统性地、习惯性地帮助他们”。政府随后宣布将对主权基金Samruk-Kazyna实施改革,并向博彩业、垄断性企业和大型私营公司征收强制捐款,以专门扶助低收入群体和经济落后地区。与此同时,纳扎尔巴耶夫家族的多位亲属也开始从政治生活中退场:1月17日,“努尔苏丹”的外甥萨马特·阿比什(Samat Abish Satybaldyuly)被免去了国家情报机构副主席的职务;同一天,常年官司缠身的前总统二女婿蒂穆尔·库利巴耶夫(Timur Kulibayev)也宣布辞去哈萨克斯坦全国工商企业联合会(Atameken)主席一职。据《福布斯》杂志报道,受骚乱影响,由库利巴耶夫夫妇控制的Halyk银行(伦敦证交所上市企业)的股价在一周内跌去近16%,仅此一项就使这两位显贵蒙受了2亿美元的损失。权力传承的难题

在上世纪90年代从事关于拉丁美洲军人政权的研究时,美国加州大学洛杉矶分校政治学教授芭芭拉·盖德斯(Barbara Geddes)归纳出了威权政体的三种亚类型:由军人集团及其领导者掌控的军政府威权;由某一强势领导人及其“选举人团”维持的个人威权;以及由某个单一政党建立的排他性党派威权。一般而言,军人威权由于无力控制经济利益和政治倾向的分化现象,在遭遇政治挑战时往往会陷入精英分裂(Elite Split),因之在上世纪70年代以来的第三波民主化浪潮中受冲击最为严重。而在个人威权和党派威权体制下,控制实权的“选举人团”在和大众分享经济收益以及政治权势时往往更加主动,对危机的反应和克服能力也更强;即使出现小范围的分裂和对立,最终也会有更大的概率形成一致行动,因之存续的时间往往更长。是故在最近30多年里,“冷战”年代一度屡见不鲜的传统型军人威权仅在非洲还时有崛起,但在整个欧亚大陆已经基本难觅踪影。相反,由个人或者单一党派领导的威权体制却能屡屡克服危机,并通过自我调整和内部洗牌继续维持统治。

作为原苏联的一个特殊政治板块,中亚五国在上世纪90年代的转型期形成的威权统治模式,最初介于党派威权和个人威权之间。原加盟共和国的党中央领导人通过对执政党实施去意识形态化改造,以相对平稳的方式达成了政权更替的目的。在随后的经济转轨过程中,最高领导人还通过笼络和分化,进一步塑造出了一个不依赖于任何党派的商业、政治和安全精英集团,即所谓的“选举人团”。而纳扎尔巴耶夫尤其被视为“中亚稳定威权”的最杰出代表——与新加坡前领导人李光耀私交甚笃的“努尔苏丹”,曾被俄罗斯历史学家罗伊·麦德维杰夫盛赞为“中亚的李光耀”,认为两人反映了“发展型威权”较为良性的一面。

然而,随着时间推移,“稳定威权”也在遭遇形形色色的新考验。2005年,纳扎尔巴耶夫的姻亲、吉尔吉斯斯坦总统阿卡耶夫在“郁金香革命”中被推翻,被迫流亡俄罗斯。而其两位继任者巴基耶夫和阿坦巴耶夫也先后重蹈覆辙,一人出走海外,一人锒铛入狱。都柏林城市大学法学与政府院高级研究员阿贝尔·波勒斯(Abel Polese)据此指出:伴随着社交媒体和新的城市精英群体的崛起,旧的“选举人团”由于结构固化、逐渐丧失活力,或者对社会资源的再分配失于偏狭,遭受的质疑每每与日俱增。当这种内部压力和国际环境结合产生效果时,便容易发生俗称的“颜色革命”(Colour Revolution)现象。由于新独立民族国家第一代领袖的个人威望和治国才能难以直接传承,当最高权力面临代际更替之际,往往也是政治制度最为脆弱、最易出现动荡之时。

纳扎尔巴耶夫并未效法另一位原苏联加盟共和国领导人、已故的阿塞拜疆前总统盖达尔·阿利耶夫,拔擢自己的家族成员作为最高权力继承者。作为李光耀的推崇者,他选择的是“新加坡模式”的某种变体——2017年1月,“努尔苏丹”对总统、议会和内阁之间的权力分配进行了一揽子调整,把国家长期计划的审批权、社会和经济问题的决策权等大约40项重大行政权力让渡给了内阁,同时着力强化议会对内阁的监督,使总理不再向总统、而是对议会负责。资深外交官托卡耶夫当时担任的正是参议院议长一职,他从议会领袖转任国家领导人的安排也在其后得到了确认。而纳扎尔巴耶夫本人将继续领导作为咨询机构的国安会,行使监护职责。

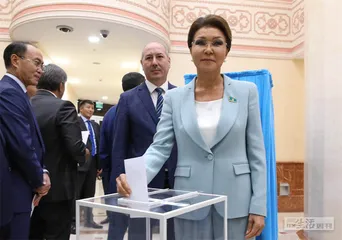

按照“努尔苏丹”最初的设想,在他2019年主动辞去总统之职后,哈萨克斯坦将逐步形成一种一线与二线搭配、“三驾马车”并行的权力格局:托卡耶夫总统负责把控外交政策和国家的整体方向,行使作为仲裁者的权力;内阁负责具体的国内政策和行政事务,并受到议会监督;国安会则定期组织总理、外交部长、国防部长以及情报机关首脑进行交流,为大政方针提供建议。但由于纳扎尔巴耶夫同时还兼任着执政党主席一职,他扮演的角色实际上远远超过了单纯的“顾问”,足以影响到政府高层的人事安排。矛盾也恰恰因此而起:2021年议会选举期间,纳扎尔巴耶夫在总统本人尚未表态的情况下,公开呼吁支持内阁总理马明留任。当对马明的提名在下议院表决时,有21位议员投了弃权票,显示“三驾马车”的意见并不完全一致。而前总统的女儿达丽佳·纳扎尔巴耶娃(Dariga Nazarbayeva)在2020年5月被解除参议院院长之职一事,个中同样不无玄机。

与“三驾马车”之间的摩擦并存的,还有区域发展失衡以及民族问题造成的压力。1994年,纳扎尔巴耶夫出人意料地宣布将在北方的阿克莫拉州兴建一座新城市阿斯塔纳(哈萨克语意为“都城”),取代位置偏南的阿拉木图作为国家的新首都。这一决定固然使得哈萨克斯坦位置靠北的工矿产业集群和铁路、公路设施与新首都迅速融为一体,平衡了全国经济格局,但在南部地区却造成了巨大的失落感和不满。阿拉木图成为这次全国性骚乱的中心,相当一部分原因便须归结于此。不仅如此,按照罗伊·麦德维杰夫的分析,阿拉木图距离哈萨克斯坦南部国境线仅有咫尺之遥,而多国交界地带在后苏联时代往往成为民族分裂势力和宗教极端势力活动的温床。哈萨克斯坦安全部门对骚乱原因的调查结果,恰恰证实了这一判断:贫富分化和民族矛盾形成的合力,使反对势力将矛头指向了整个哈萨克斯坦政权,一些在权力代际更替中被边缘化的人物也伺机开始活跃。而在骚乱平息之后,纳扎尔巴耶夫不得不通过明确宣示“退场”,来保全自己作为国家缔造者的声望。“新加坡模式”最终未能成功移植到哈萨克斯坦;探索稳定的政治权力转移规则,对中亚依然是一个未竟的课题。

与“三驾马车”之间的摩擦并存的,还有区域发展失衡以及民族问题造成的压力。1994年,纳扎尔巴耶夫出人意料地宣布将在北方的阿克莫拉州兴建一座新城市阿斯塔纳(哈萨克语意为“都城”),取代位置偏南的阿拉木图作为国家的新首都。这一决定固然使得哈萨克斯坦位置靠北的工矿产业集群和铁路、公路设施与新首都迅速融为一体,平衡了全国经济格局,但在南部地区却造成了巨大的失落感和不满。阿拉木图成为这次全国性骚乱的中心,相当一部分原因便须归结于此。不仅如此,按照罗伊·麦德维杰夫的分析,阿拉木图距离哈萨克斯坦南部国境线仅有咫尺之遥,而多国交界地带在后苏联时代往往成为民族分裂势力和宗教极端势力活动的温床。哈萨克斯坦安全部门对骚乱原因的调查结果,恰恰证实了这一判断:贫富分化和民族矛盾形成的合力,使反对势力将矛头指向了整个哈萨克斯坦政权,一些在权力代际更替中被边缘化的人物也伺机开始活跃。而在骚乱平息之后,纳扎尔巴耶夫不得不通过明确宣示“退场”,来保全自己作为国家缔造者的声望。“新加坡模式”最终未能成功移植到哈萨克斯坦;探索稳定的政治权力转移规则,对中亚依然是一个未竟的课题。

在哈萨克斯坦骚乱平息的整个过程中,集体安全条约组织(CSTO)发挥的作用尤其引人注目。这个创建于1992年、容纳了原苏联6个加盟共和国(最多时达到9个)的区域性联盟虽然明确规定“对一个成员国的侵略将被视为对所有成员国的侵略”,但历史上甚少介入其成员国的内部政治纷争。然而在1月3日,当托卡耶夫总统先后与俄罗斯、白俄罗斯两国领导人进行通话,发出请求帮助的表态之后,CSTO轮值主席、亚美尼亚总理帕西尼扬主持了六国政府紧急磋商,确认盟约第四条的规定“成员国因遭受武装袭击而导致安全和稳定受到威胁时,其他成员国应其要求,须立即提供必要的援助,包括军事援助”适用于哈萨克斯坦局势。经该组织授权,1月6日,俄罗斯空降军的一个伞兵团被部署到阿拉木图,负责守卫国际机场和位于哈国中南部的拜科努尔航天发射场,白俄罗斯、亚美尼亚等四国的陆上部队也一度做好了开入哈国境内的准备。不过由于事态在较短时间内获得平息,1月13日,部署到哈国的CSTO部队已经开始撤离,到1月19日完全结束任务。

在哈萨克斯坦骚乱平息的整个过程中,集体安全条约组织(CSTO)发挥的作用尤其引人注目。这个创建于1992年、容纳了原苏联6个加盟共和国(最多时达到9个)的区域性联盟虽然明确规定“对一个成员国的侵略将被视为对所有成员国的侵略”,但历史上甚少介入其成员国的内部政治纷争。然而在1月3日,当托卡耶夫总统先后与俄罗斯、白俄罗斯两国领导人进行通话,发出请求帮助的表态之后,CSTO轮值主席、亚美尼亚总理帕西尼扬主持了六国政府紧急磋商,确认盟约第四条的规定“成员国因遭受武装袭击而导致安全和稳定受到威胁时,其他成员国应其要求,须立即提供必要的援助,包括军事援助”适用于哈萨克斯坦局势。经该组织授权,1月6日,俄罗斯空降军的一个伞兵团被部署到阿拉木图,负责守卫国际机场和位于哈国中南部的拜科努尔航天发射场,白俄罗斯、亚美尼亚等四国的陆上部队也一度做好了开入哈国境内的准备。不过由于事态在较短时间内获得平息,1月13日,部署到哈国的CSTO部队已经开始撤离,到1月19日完全结束任务。

现居柏林的俄罗斯资深记者、政治分析师列昂尼德·波希德斯基(Leonid Bershidsky)告诉本刊:“从执行任务的类型看,俄罗斯伞兵并未直接参与哈萨克斯坦军警平息骚乱的行动,只负责保卫对CSTO具有战略意义的基础设施,因此军事色彩并不算特别突出。但在政治上,这次行动却向美国和西方释放了明确的信号:俄罗斯始终有能力在其传统影响力所及的范围内采取干预行动。”2020年亚美尼亚和阿塞拜疆爆发纳卡飞地冲突时,帕西尼扬政府曾经呼吁CSTO果断介入,但遭到了普京的拒绝,理由是“领土争端并未给亚美尼亚的国家安全带来决定性威胁”。然而俄罗斯领导人在哈萨克斯坦问题上所持的却是截然相反的态度,这部分是由于阿拉木图的街头事态出现了演化为“颜色革命”的征兆,另一方面则与哈国政府秉持的欧亚主义立场有关。

所谓欧亚主义或者说“欧亚方案”,长期以来一直是哈萨克斯坦领导人,尤其是纳扎尔巴耶夫公开倡导的多边外交方略。作为全世界最大的内陆国家,哈萨克斯坦在融入全球经济循环的过程中无法借助海路便利;但纳扎尔巴耶夫并不希望重蹈“冷战”时代的覆辙,因为过度靠近莫斯科而影响了与其他国家间的往来。因此,哈国选择同时发展三个层面的对外关系:在中亚内部,与反恐、安全需求相近的乌兹别克斯坦、塔吉克斯坦等邻国一同加入上海合作组织,强化各成员国间的相互信任与睦邻友好。在欧亚大陆上,一方面始终与俄罗斯保持密切的政治、经贸往来,避免在能源市场上由于油气出口竞争发生龃龉;同时又有意识地采取差异化路线,进一步密切与东方其他国家在经贸领域的合作。在全球层面,哈国同样拒绝“站队”,保持了开放的姿态。

但即使是在21世纪前十年经济高速发展的阶段,哈萨克斯坦与俄罗斯的特殊关系依然是欧亚主义的首要特征。“冷战”结束之际,纳扎尔巴耶夫主动选择了放弃核武力、依靠CSTO的集体安全机制保障国家安全的道路;而哈萨克斯坦地广人稀、经济基础相对薄弱的现实,意味着拥有可观常规武力的俄罗斯始终在中亚安全问题上拥有较大话语权。中国人民大学国际关系学院教授吴征宇认为,哈萨克斯坦领导人的“欧亚方案”,反映的实际上是一种“政经分离”的主张,即在经贸问题和安全保障上采取不同的偏向,以实现自身利益的最大化。而CSTO在此次骚乱中的表现,再度验证了俄罗斯在中亚的安全影响力的存在,也为乌克兰局势提供了参照。

但即使是在21世纪前十年经济高速发展的阶段,哈萨克斯坦与俄罗斯的特殊关系依然是欧亚主义的首要特征。“冷战”结束之际,纳扎尔巴耶夫主动选择了放弃核武力、依靠CSTO的集体安全机制保障国家安全的道路;而哈萨克斯坦地广人稀、经济基础相对薄弱的现实,意味着拥有可观常规武力的俄罗斯始终在中亚安全问题上拥有较大话语权。中国人民大学国际关系学院教授吴征宇认为,哈萨克斯坦领导人的“欧亚方案”,反映的实际上是一种“政经分离”的主张,即在经贸问题和安全保障上采取不同的偏向,以实现自身利益的最大化。而CSTO在此次骚乱中的表现,再度验证了俄罗斯在中亚的安全影响力的存在,也为乌克兰局势提供了参照。

另一方面,哈萨克斯坦骚乱的发生,以严峻的现实凸显出“后疫情政治”,尤其是普遍的通货膨胀和物价上涨给2022年的全球政治带来的棘手考验。因疫情而加剧的短缺和贫富不均有可能导致地理政治动荡的出现,而各国中央政府,尤其是央行对债务上升以及赤字累积的担忧,恰恰易于导向社会矛盾的进一步加剧。在全球平均通胀率已经逼近7%的2022年初,哈萨克斯坦释放出的是一个令人不安的信号:考验,远不止于中亚。 中东局势中亚中亚民族哈萨克斯坦总统