明信片

作者:徐菁菁 1840 年作家西奥多· 胡克寄给

自己的一张明信片在2002 年的

拍卖中拍出高价

1840 年作家西奥多· 胡克寄给

自己的一张明信片在2002 年的

拍卖中拍出高价

2015年,美国杜克大学公共事务学院教授斯蒂芬·凯利(Steph R. Kelly)到江苏昆山访学执教。他惊讶地发现很难买到一张明信片,而且他身边的所有人对他要寄一张明信片的想法都感到匪夷所思。他最终得以如愿以偿是在上海。他所居住的酒店前台给了他自己的私藏——一张印着老上海黑白照片的明信片。

斯蒂芬·凯利把这个故事写了下来,发表在了《纽约时报》上。他感慨:“手写明信片的日渐稀少,是人们匆忙走向数字化和失去个性的未来的缩影。看到中国文化和通信的一笔一画缩进了3英寸宽、5英寸高的手机屏幕中,看到精美的毛笔字简化成两个大拇指的点摁,真叫人悲伤。”

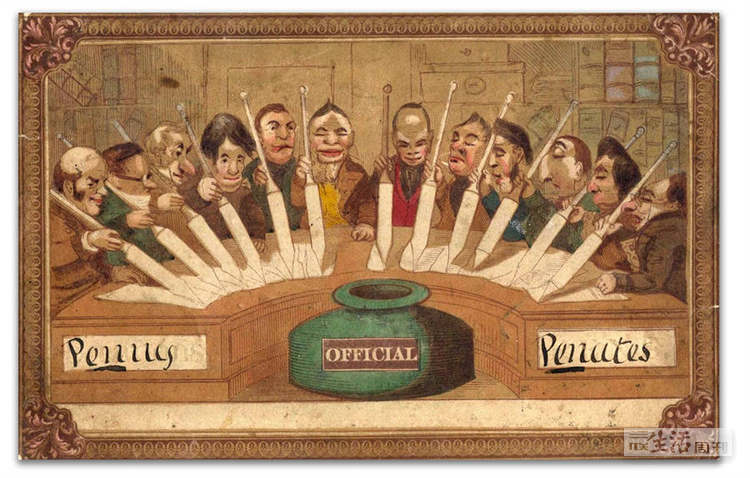

在全世界,明信片都在衰亡。2002年,伦敦邮票交易市场的一次拍卖中,1840年作家西奥多·胡克(Theodor Hook)寄给自己的一张明信片拍出了31759英镑的历史最高价。它被认为是世界上现存的最古老的明信片。明信片是第一次工业革命的产物,受益于工业进步和通信技术发展,作为最廉价的旅游纪念品、实用且经济的通信方式,在20世纪初迅速风靡世界。1905年,全世界曾经寄出过70亿张明信片,而那时候世界人口还不到17亿。

2017年12月,自1880年起开始出版明信片的英国著名家族公司J.Salmon正式退出明信片出版业。这个家族已经有五代人在这项事业上励精图治,但时至今日,第三次工业革命的后浪滚滚之下,共同经营公司的查尔斯和哈里兄弟表示,社交媒体的普及对业务产生了巨大的影响,并且“家里已经没有人想干这行了”。

在今天,明信片并没有从我们的生活里完全消失,但更多的时候,它并不是以真正“活着”的方式存在。它是“文创产品”,我们可能会在旅游景点买上几张,揣进自己的旅行包里,但已经很少有人会贴上邮票,将它郑重地投入邮筒。是的,你的旅行包里也许根本就找不到一支笔。

在今天,明信片并没有从我们的生活里完全消失,但更多的时候,它并不是以真正“活着”的方式存在。它是“文创产品”,我们可能会在旅游景点买上几张,揣进自己的旅行包里,但已经很少有人会贴上邮票,将它郑重地投入邮筒。是的,你的旅行包里也许根本就找不到一支笔。

明信片所承载的意义和价值也在变化。2019年,英国伦敦大英博物馆曾举办过一场展览,展出了英国作家杰里米·库珀捐赠的约300张明信片。它们都是由各式各样的艺术家创作的。它们的意义不只是“美”。上世纪60年代,美国艺术家艾莉森·诺尔斯(Alison Knowles)与女性音乐家宝琳·奥利维洛(Pauline Oliveros)合作设计了系列明信片,以“贝多芬是女同性恋”“莫扎特是爱尔兰非裔洗衣女工”等口号表达观点,讽刺当时音乐界忽视女性的现象。约翰·列侬(John Lennon)和小野洋子(Yoko Ono)设计的圣诞明信片上写着“战争已经结束(War Is Over)!”,成为二人反战创作中的一部分。上世纪80年代,玛格丽特·撒切尔(Margaret Thatcher)和罗纳德·里根(Ronald Reagan)的画像明信片是民权运动的缩影。还有一些明信片用于宣传、推广艺术活动。安迪·沃霍尔(Andy Warhol)把明信片做成了展览邀请函。

低廉制作成本与超强传播效果之间的张力,吸引人们通过明信片表达自己的艺术主张、政治立场,以及对社会问题的看法。这也已经是逝去时代的图景。

如今,明信片显得过于老派。我们的感受与美景不再需要通过一张信息承载量有限的卡片去分享,在互联网的熏陶下,我们习惯了知道更多、分享更多;邮寄服务充满了不确定性,需要耗费漫长的时间,而我们对于即时的刺激和反馈的追求更是根深蒂固。在今天,寄出一张明信片更像一场完全非实用主义的仪式,是以“慢生活”对抗“快时代”的行为艺术。 明信片