如何成为旧巴黎的新地标?

作者:薛芃 19世纪中叶,乔治-欧仁·奥斯曼开始主持改造巴黎,这次改造是全球城市发展史中的一个典范,也有人把它看成一件艺术品。在此之前,巴黎一直延续着中世纪时期的城市格局。在奥斯曼大刀阔斧的指挥下,新的街区、林荫大道、下水道取代了原先的肮脏小巷,巴黎开始显现出“大巴黎”的雏形。在这次大改造之后,很长一段时间里,巴黎被人们看作一座“已完成”的城市,做好了迎接安稳都市生活的准备。

19世纪中叶,乔治-欧仁·奥斯曼开始主持改造巴黎,这次改造是全球城市发展史中的一个典范,也有人把它看成一件艺术品。在此之前,巴黎一直延续着中世纪时期的城市格局。在奥斯曼大刀阔斧的指挥下,新的街区、林荫大道、下水道取代了原先的肮脏小巷,巴黎开始显现出“大巴黎”的雏形。在这次大改造之后,很长一段时间里,巴黎被人们看作一座“已完成”的城市,做好了迎接安稳都市生活的准备。

但这也不是一次完全正面的典范。英国建筑评论家迪耶·萨迪奇(Deyan Sudjic)在《城市的语言》一书中指出,奥斯曼改造后的巴黎依旧被环城公路的边界所限制,无法实现使城市蓬勃发展的蜕变,如果按照这个格局持续至今,“巴黎市中心注定要成为一个扩大版的威尼斯”。虽然在见证既有社区消亡这件事上,巴黎比里约、上海、孟买这些大型城市领先了一个半世纪,但与此同时,市民的洗牌也提前了,曾经老城中心穷困的巴黎人不得不被赶出城中心,住到郊区简陋的板房里。

尽管至今褒贬不一,但奥斯曼的改造是一次相对彻底的城市更新,奠定了现在城市干道网的基础。“二战”结束之后,虽然巴黎的城区和古迹被破坏得不算严重,但巴黎人仍需要新的城市面貌,巴黎的城市建设再次站在十字路口上。这座“已完成”的城市即将开启“未完成”的模式。

与150年前的奥斯曼改造不同,“二战”之后的巴黎城市进程是循序渐进的,重点也由整体的城市结构转向单体建筑的制造。在往后的70年中,这座城市成为法国乃至全球顶尖建筑师的试验田,诞生了多处地标性建筑,囊括了多种风格的演变,从粗野派的钢筋混凝土建筑到轻盈的钢铁建筑。建筑师面临的问题也在发生变化:新建筑与旧城区之间应该维持怎样的关联,是否应该赋予未来建筑以宏大性?巴黎这座城市也因这些建筑的诞生带来新的思考:在地标性建筑的背后意味着怎样的总统意志?城市格局是否因新建筑的诞生而随之产生变化?“新巴黎”的地标性建筑潮是否会告一段落,未来的巴黎将会如何?

以上种种问题,都是宏大的问题。正在上海西岸美术馆举办的“巴黎建筑1948~2020:城市进程的见证”展览便试图用直观的视觉呈现来回答这些问题。展览是西岸美术馆与巴黎蓬皮杜中心五年展陈合作项目的特展单元,由蓬皮杜中心法国国家现代艺术博物馆工业设计中心研究员奥利维耶·桑卡尔布尔(Olivier Cinqualbre)与助理策展人泽伊内普·艾京(Zeynep Aygün)联合策划。其中展出了75个巴黎建筑项目,构成一条清晰的线索,从巴黎的战后重建到新一代建筑师与大型建筑群,从巴黎的摩天大楼到开垦东部,从总统的伟大工程到更具建筑师个人视角的独特建筑,覆盖了这座城市新的变迁。

1972年,曼恩-蒙帕纳斯大楼建成,58层,209米高。这座大厦矗立在塞纳河左岸,距离卢森堡公园不远,站在巴黎市区的任何一个地方都能看到它。它也成了巴黎市区内除埃菲尔铁塔之外的第一高楼,从此城市的天际线彻底改变了。因为通体黑色的建筑材料和庞大高耸的体量,人们给大厦起了个绰号,叫“幽灵楼”。从建立之初直到现在,围绕大楼的争论、抗议就从未停过,反对者认为大厦与原有的城市气质和格局格格不入,打破了古典城市的平衡。巴黎人有一句玩笑,说蒙帕纳斯大楼的楼顶是全巴黎视野最好、景观最好的所在,因为这里是全城唯一看不到大厦的地方。

1972年,曼恩-蒙帕纳斯大楼建成,58层,209米高。这座大厦矗立在塞纳河左岸,距离卢森堡公园不远,站在巴黎市区的任何一个地方都能看到它。它也成了巴黎市区内除埃菲尔铁塔之外的第一高楼,从此城市的天际线彻底改变了。因为通体黑色的建筑材料和庞大高耸的体量,人们给大厦起了个绰号,叫“幽灵楼”。从建立之初直到现在,围绕大楼的争论、抗议就从未停过,反对者认为大厦与原有的城市气质和格局格格不入,打破了古典城市的平衡。巴黎人有一句玩笑,说蒙帕纳斯大楼的楼顶是全巴黎视野最好、景观最好的所在,因为这里是全城唯一看不到大厦的地方。

巴黎为何会建造蒙帕纳斯大楼这样一座摩天大楼?如果不是70年代的特殊时期,或许它未必会出现。

策展人奥维利耶与泽伊内普在接受本刊专访时指出,三个值得注意的事件标志着20世纪70年代这十年的开始:第一件事是位于老城区中心最大的批发市场搬移到南郊的伦吉斯(Rungis),原本与水晶宫相似的玻璃结构的建筑也随之拆除,拿破仑三世建筑风格的痕迹在巴黎变得越来越少;第二件事有关奥赛博物馆,这一年,使用了70多年的奥赛火车站将被废弃,当时的文化事务部长雅克·杜哈明(Jacques Duhamel)否决了改建成酒店的提案,而是选择将其改为博物馆;第三件事,蓬皮杜中心正式动工,经过多轮国际竞标,如今这个整体钢结构的建筑脱颖而出,但市民并不买账,它的命运和蒙帕纳斯大楼一样,一度饱受争议。

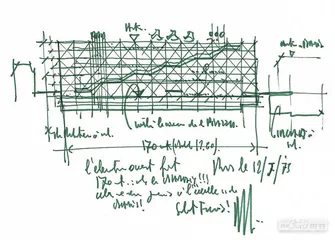

展览中,蒙帕纳斯大楼的模型和蓬皮杜中心的设计草图成为70年代的亮点。这个时期,巴黎的标志是拔地而起的高楼大厦,蒙帕纳斯大楼是其中代表。而对于整个战后巴黎城市建设来说,这是一个由突进逐渐趋于和缓的阶段。

上世纪50年代末,为了缓解住房短缺的问题,巴黎城郊兴建了一批预制的、轻量化的、经济适用的小型住宅;到了60年代末,人口再度急速增长,社会性住房问题仍然是社会焦点,探索社会性住宅始终是建筑师必须解决的问题。直到70年代初,战后经历了30年的经济繁荣,巴黎的城市建设迎来了一个高潮,即摩天大楼的兴建,这也意味着经济增长达到一个峰值,因此才有蒙帕纳斯大楼的诞生。

与蒙帕纳斯大楼不同,蓬皮杜中心虽然不属于超高型摩天大楼,但它的公共性更强,围绕它的争议是与民众生活密切相关的。奥维利耶说道:“继埃菲尔铁塔之后,蓬皮杜中心是巴黎最具争论的建筑。就连曾经引发巨大争议的卢浮宫金字塔入口,现在也几乎完全被接受了。在蓬皮杜中心建设的70年代,其所在的玛莱区是市中心老城区,这个建筑的层高属于IGH类别,也就是高层建筑,而且其复杂裸露的外立面不被民众所接纳。但被接纳的突破口在于,中心门前的广场公共空间和内部公共文化的社会职能是不可取代的。”

没过多久,经济危机迅速降临,随之而来的是人口的断层式下降。1972年至1976年,法国的出生率下降了18%,而巴黎的人口下降则开始得更早些。与此同时,对城市的“绿色保护”理念开始形成,限制市区内建筑层高的法规出台,摩天大楼的热潮退去,但仍有后续。1975年的最后一天,巴黎出台了《土地法》,按照规定,超高型摩天大楼需要比普通建筑缴纳更高的税款,这也成为了巴黎补贴国家财政收入的一种方式。

与“高起来”的短暂性相比,“远出去”则是一个更长远的城市建设策略,也就是向外围扩张,形成真正意义上的“大巴黎”。拉德芳斯就是这样的尝试,也是法国建立金融中心的尝试。如今站在蓬皮杜中心的顶层露台上向北边望去,一片高耸的现代建筑便是拉德芳斯,海市蜃楼一般。50年代,拉德芳斯还是混乱破败的郊区,从戴高乐时期开始计划将这里打造成商务区,70年代建了大批摩天大楼,进入80年代密特朗时期,这种建设仍在继续,其中最耀眼的建筑就是“新凯旋门”拉德芳斯大拱门。

与“高起来”的短暂性相比,“远出去”则是一个更长远的城市建设策略,也就是向外围扩张,形成真正意义上的“大巴黎”。拉德芳斯就是这样的尝试,也是法国建立金融中心的尝试。如今站在蓬皮杜中心的顶层露台上向北边望去,一片高耸的现代建筑便是拉德芳斯,海市蜃楼一般。50年代,拉德芳斯还是混乱破败的郊区,从戴高乐时期开始计划将这里打造成商务区,70年代建了大批摩天大楼,进入80年代密特朗时期,这种建设仍在继续,其中最耀眼的建筑就是“新凯旋门”拉德芳斯大拱门。

从整体上看,巴黎试图制定一个以卢浮宫、香榭丽舍大道和凯旋门主轴线为起点,向外延伸4英里到拉德芳斯的整体规划。沿着150年前奥斯曼大改造时期诞生的香榭丽舍大道,一直连接到密特朗“伟大工程”(Great Works)的地标建筑群,此时的巴黎,已经在从前的“旧巴黎”上生长出很多新的枝丫。

迪耶·萨迪奇写道,密特朗的总统工程“仅仅改变了建筑语言,而没有触及法国首都的基本结构”。它的问题也十分明显,“新凯旋门正式落成,密特朗鼓吹它将成为巴黎内外城区对话的连接点,但除此之外,建造它的目的似乎并不明确。这座建筑里挤满了迫于政府法令搬进来的公务员”。

总统工程是巴黎城市进程中的重要一笔。戴高乐将军只对国土整治感兴趣,对城市建设的兴趣不大,他重要的城市工程项目只有修复巴黎的中央菜市场;到了蓬皮杜总统时期,重大的国家项目也只有蓬皮杜中心;而到了德斯坦总统在位期间,他才成为真正意义上强势地公开过问大型建筑修建的总统:他用一个大型公园取代了原本规划在中央菜市场的商务楼和财政部,希望拉维莱特公园在设计上更古典、更法国化,等等。

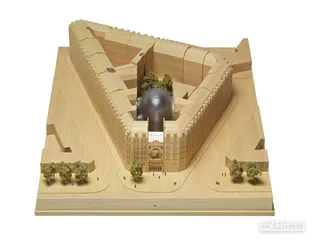

到密特朗时期,总统工程达到了巅峰。他一上台,就拉开了大兴土木的序幕。其中有两个项目堪称宏伟,其一是新凯旋门,其二是巴黎东南部由保罗·舍梅托夫(Paul Chemetov)和博尔哈·维多夫罗(Borja Huidobro)共同设计的法国经济和财政部大楼。为了给当时要改建的卢浮宫腾出地方,密特朗决定把原来的经济和财政部迁出,迁到城市的东南部,于是便有了现在这个巨大的拱门形建筑。展览中有一个建筑原件,是法国建筑师让·努维尔(Jean Nouvel)设计的阿拉伯世界文化中心立面的一块精密的玻璃和钢结构部件,这也是密特朗时期的产物。

策展人奥维利耶认为,从蓬皮杜中心由意大利建筑师伦佐·皮亚诺(Renzo Piano)等人设计开始,国际竞标使得巴黎的新建筑里出现了国际建筑师的身影,拓展了建筑风格。到了密特朗时期,国际建筑师的参与变得更多,这也是一个城市国际化的体现。而更可贵的是,“无论法国建筑师还是外国建筑师,他们在为巴黎设计建筑的时候,某种意义上都短暂地成为了‘巴黎人’。带着这个新身份,建筑师对环境和城市历史的考量便会更具体,不是打造一个标准化的国际形象,而是为巴黎量身打造某些建筑。从野蛮主义到后现代主义,从解构主义到新现代主义,各种建筑风格和美学特征共同呈现在巴黎的新建筑中”。

然而,混杂的新建筑风格、宏大的叙事,也成为人们诟病这些战后建筑的一大争议点,很多民众并不买账,直到今日。但建筑有个要紧的特点,就是一旦建了就搬不走,而且它带着强烈的公共属性,与市民生活密切相关,它可以也必然会成为人们热议的焦点。随着时间的推移,它最终都会与这个城市融为一体,成为地标。

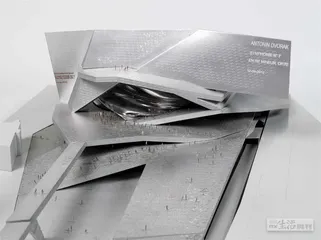

进入90年代,这种地标性建筑不再追求宏伟,而是转向建筑师鲜明的个人风格,体量也逐渐缩小。密特朗伟大工程的最后一个,也是最昂贵的项目法国国家图书馆就是如此,兼具古典主义和极简主义的美学特征。随后,努维尔设计的卡地亚当代艺术基金会、凯布朗利博物馆,雷姆·库哈斯(Rem Koolhaas)设计的达拉瓦别墅,弗兰克·欧文·盖里(Frank Owen Gehry)设计的美国文化中心(现法国电影资料馆)都成为了巴黎的新地标,也成为这些国际顶尖建筑师的代表作品。巴黎俨然由一个国家工程的建设基地,转向了建筑师前卫设计的试验场。

“巴黎建筑1948~2020”不是一个很容易看懂的展览,若只是走马观花,只能收获不知所云。它的信息量很大,有一定的观看门槛,即对现代建筑和巴黎历史有基本的认知,以及耐心、理解力与思辨力。

“巴黎建筑1948~2020”不是一个很容易看懂的展览,若只是走马观花,只能收获不知所云。它的信息量很大,有一定的观看门槛,即对现代建筑和巴黎历史有基本的认知,以及耐心、理解力与思辨力。

展览中呈现了75个建筑项目,以时间为线索,用草图、初稿、图纸、模型或是原型零件梳理出战后巴黎建筑及城市建设的演变,这些展品都是蓬皮杜中心的馆藏。蓬皮杜以现代至当代的艺术品收藏而闻名,足以写出一部丰富且近乎完整的20世纪艺术史。与耀眼的艺术收藏相比,建筑收藏并不太受关注,也很少会进行系统性的展出。

蓬皮杜中心的建筑收藏始于上世纪90年代初。1992年,建筑收藏和设计收藏同时成为蓬皮杜的正式收藏门类,这也意味着博物馆未来的收藏方向是多学科的,现代和当代艺术、平面设计、摄影、影像、建筑这些门类都囊括在内,并设有专门的研究部门。建立多门类的综合性收藏,纽约现代艺术博物馆(MoMA)是先驱。“这是唯一一家为其所有藏品都有严谨的‘等效类别’划分的机构,并且领先了我们半个世纪。蓬皮杜建立多门类等效收藏,一定程度上参照的标准也是MoMA。”奥维利耶说道。

那么,究竟什么是建筑收藏?对于这个问题,学界曾有过一场激烈的论战,即建筑收藏应该指向完成的建筑,还是进展过程中的甚至是未实现的?哪些内容值得被收藏?最终学界更倾向于后者,也就是一座建筑在完成之前的过程中所涉及的物件。首先要考虑到实用性和有效性,展示建筑最直观的形式是照片,所收藏的建筑摄影应该是不可替代的,因为“馆内的其他艺术收藏都是原作”,无论如何价值都更大;其次,如何确保它们是独一无二的?建筑师团队在设计过程中会产生一系列文件,包括草图、草稿、图纸、模型、原型,从而可以让人清晰地了解一个构思的诞生过程,这是建筑与其他艺术品最大的不同,“一个项目有其内在的价值,无论它是否实际建造,它都是一种建筑思维”。如此解释,或许可以简单地把建筑收藏理解为建筑文献收藏。

基于以上原则,蓬皮杜中心将建筑收藏的时间上限锁定在20世纪初,也就是奥赛博物馆作为火车站建成的那个年代,一直持续到现在,并不刻意要求所有流派、风格都纳入其中,但会持续关注现代建筑,并且将视野放到国际范围。

回到眼下这个战后巴黎建筑的展览,对于巴黎人来说,这些模型、图纸的原型都实实在在地矗在街头,它们原本是平面分布在巴黎这张地图上,不断增多、扩散,而作为一个城市进程研究展览的样本,它们变成了线性叙事中的一个个时间坐标,不断往前推进。进入21世纪之后,巴黎地标性现代建筑的热潮明显减退,究其原因,奥维利耶指出:“现在对建筑的诉求,除了寻求原创性和从其他作品中脱颖而出的美学特点之外,还要考虑技术施工过程,一方面对节能、碳平衡、未来材料的回收利用更加重视,另一方面会更注重对环境和自然的反馈。这成为新世纪城市对建筑新的要求。”

(本篇图片由蓬皮杜中心、法国国家现代艺术博物馆-工业设计中心提供) 巴黎下水道博物馆城市设计巴黎蒙帕纳斯大厦建筑