大河悠悠:从隋唐时代到京杭烟云

作者:刘怡 杨广第三次从洛阳乘龙舟驶向江都(今扬州境内)的日子,是在大业十二年(616)的盛夏。隋朝第二位皇帝这一年将满47岁,在两晋以来命途多舛的历代帝王中已经可算长寿,但他绝对相信自己还有漫长的岁月可供悠游消遣——杨广的父亲、隋朝开国皇帝杨坚活到了63岁,他的祖父、北周上柱国杨忠同样在62岁高龄才因病去世。尽管三征高句丽失败对杨广好大喜功的性格多少构成了一些刺激,这年春天大业殿西院的意外火灾也使他久治不愈的失眠症更加严重,但他依然相信:只要回到自己青年时代建立过不世功勋的江南一带,稍作休憩,国运便将自然扶摇直上。因此,一俟江都新造的龙舟送达,他便迫不及待地启程了。

杨广第三次从洛阳乘龙舟驶向江都(今扬州境内)的日子,是在大业十二年(616)的盛夏。隋朝第二位皇帝这一年将满47岁,在两晋以来命途多舛的历代帝王中已经可算长寿,但他绝对相信自己还有漫长的岁月可供悠游消遣——杨广的父亲、隋朝开国皇帝杨坚活到了63岁,他的祖父、北周上柱国杨忠同样在62岁高龄才因病去世。尽管三征高句丽失败对杨广好大喜功的性格多少构成了一些刺激,这年春天大业殿西院的意外火灾也使他久治不愈的失眠症更加严重,但他依然相信:只要回到自己青年时代建立过不世功勋的江南一带,稍作休憩,国运便将自然扶摇直上。因此,一俟江都新造的龙舟送达,他便迫不及待地启程了。

搭载着皇亲国戚、妃嫔宫女、文武百官、僧尼道士以及禁军骁果的龙舟船队缓缓驶离东都(洛阳)显仁宫附近的码头,沿运河朝东而去。这座富丽堂皇的禁苑,乃至整个洛阳城,都是杨广个人审美观念的产物,而不同于他已故的父亲那种谨慎节俭的风格。“大兴城(今西安,即唐长安城的前身)那些拼接筑成的城墙未免太寒碜了!”杨广有时会这样想。起家于关陇贵族集团的杨坚,为了迁就自己依凭的军功豪强势力,选择将新王朝的都城建在毗邻河陇地区的关中平原。然而关中地带一度欣欣向荣的广阔渠灌农田历经汉末和南北朝的破坏,已经不足以供养大兴城容纳的大批官僚、军人和平民;富庶的关东虽有余粮可做接济,运粮船却每每难于通过三门峡天险。更何况,新近收复的北周、江南(陈朝)故地对这个偏居关中的新王朝并不拥有绝对忠诚;隋文帝驾崩的同一年,杨广之弟汉王杨谅就曾在山西起兵作乱,一年后才被朝廷派出的远征军平定。

由于杨广疑窦重重的上位史以及好大喜功的作风,在他身故之后,唐人为其上谥号为“炀”,取“去礼远众,好内远礼,好内怠政,肆行劳神”之意。但隋炀帝绝非一位愚鲁呆笨的君主;相反,他有时是聪明得过头,也果断得近乎偏执了,果断到一俟父亲去世,便立即弃建成不过20余年的大兴城不用,开始从头营建自己心目中选址更适宜、建筑样式也更庄严堂皇的洛阳城。尽管两座都城同样由鲜卑人宇文恺担任营造监理,并且洛阳城的尺寸相较大兴城小了近1/4,但奢华程度诚不可同日而语。以宫城正殿乾阳殿为例,其“殿基高九尺,从地至鸱尾高一百七十尺,十三间二十九架”,换言之进门台阶的高度即达3米,大殿的高度有60米左右,由29根横梁架起,极尽宏伟之能事。而专供皇帝个人玩乐的禁苑(显仁宫)甚至比宫城本身更加引人注目——据《资治通鉴》记载,炀帝时的西苑“周二百里;其内为海,周十余里;为方丈、蓬莱、瀛洲诸山,高出水百余尺,台观宫殿,罗络山上,向背如神”。苑中“剪彩为华(花)叶,缀于枝条,色渝则易以新者,常如阳春”。杨广更在禁苑内设“十六院”,每院中有四品夫人一位,专事侍奉皇帝本人,淫靡之风远甚此前数代。

由于杨广疑窦重重的上位史以及好大喜功的作风,在他身故之后,唐人为其上谥号为“炀”,取“去礼远众,好内远礼,好内怠政,肆行劳神”之意。但隋炀帝绝非一位愚鲁呆笨的君主;相反,他有时是聪明得过头,也果断得近乎偏执了,果断到一俟父亲去世,便立即弃建成不过20余年的大兴城不用,开始从头营建自己心目中选址更适宜、建筑样式也更庄严堂皇的洛阳城。尽管两座都城同样由鲜卑人宇文恺担任营造监理,并且洛阳城的尺寸相较大兴城小了近1/4,但奢华程度诚不可同日而语。以宫城正殿乾阳殿为例,其“殿基高九尺,从地至鸱尾高一百七十尺,十三间二十九架”,换言之进门台阶的高度即达3米,大殿的高度有60米左右,由29根横梁架起,极尽宏伟之能事。而专供皇帝个人玩乐的禁苑(显仁宫)甚至比宫城本身更加引人注目——据《资治通鉴》记载,炀帝时的西苑“周二百里;其内为海,周十余里;为方丈、蓬莱、瀛洲诸山,高出水百余尺,台观宫殿,罗络山上,向背如神”。苑中“剪彩为华(花)叶,缀于枝条,色渝则易以新者,常如阳春”。杨广更在禁苑内设“十六院”,每院中有四品夫人一位,专事侍奉皇帝本人,淫靡之风远甚此前数代。

如果说东都的营建多少还带有个人享乐的意味,那么以洛阳为主要起点,向东延伸至华北和江南的隋代大运河系统的出现,便是杨广战略眼光的体现。大业元年(605)三月二十一日,东都工程开始后第四天,隋炀帝即下旨征集民夫、囚徒100多万人,开始挖掘连通黄河与黄河水系的通济渠(亦称汴渠或御河)。这条运河不仅使黄河、淮河流域的航运设施从此连成一个整体,而且将两条河的支流编织成为一个水路网络,覆盖范围一直延伸到华北平原的一部分,意义不可谓不重大。这也是隋代大运河系统中最早建成的一条航道。

唐人笔记小说《炀帝开河记》宣称,开辟通济渠完全是为了便利隋炀帝经水路到达江南以作游幸,理由是大业元年八月通济渠和邗沟开通后,杨广立即开始了第一次扬州之游,显得迫不及待。此说在民间流传甚广,但多少低估了隋炀帝“巡幸”之举背后的政治考量——隋文帝开皇八年(588)冬天,杨广曾以前军主帅的身份督率大军平灭陈国,在形式上结束了南北分裂的乱世。然而短短两年后,由江南世家子弟、酋豪洞主主导的反隋叛乱即在陈国故地全面爆发,范围从会稽、苏州、余杭一直延伸到遥远的泉州和交趾,肆虐经年方告平息。这一事端足以证明南方新收服地区的政治忠诚着实值得怀疑。因此,开凿一条可供快速向东南地区调兵的水上通道的必要性,仅从军事上便已显得刻不容缓。更何况,此时南方各省的农业产量已经占到整个隋朝统治区的40%左右,运河对调运江南米粮接济东都、大兴所需的价值也是其他路径无法真正替代的。

经济学者冀朝鼎指出,从东汉末年到南北朝结束,300余年的分裂历史给中国农业造成的最大影响是“基本经济区”范围的扩大。一度地广人稀的四川盆地和长江中下游平原由于接触了先进的农业技术,加之人口迁入带来的有效灌溉面积和劳动力增加,一举成为了重要的粮食产地。而与位置相对偏僻的四川以及战事频仍的淮河流域相比,江南之地作为农产品,尤其是粮食“奶牛”的价值无疑更为显著。因此,利用水路连接江南和关中、关东政治中心,使南方的经济产出可以持续供京畿经营和养兵、养吏所用,也成为重要的政治布局。

继大业元年的通济渠以及邗沟(沟通淮河与长江)之后,紧接着开工的是大业四年(608)的永济渠。永济渠沟通了海河和黄河水系,往北一直通到涿郡,即今天的北京一带。这一布局的直接用意在于配合隋炀帝对高句丽的用兵——607年隋炀帝北巡草原,在突厥启民可汗的牙帐中见到高句丽的使者,认定其有“不臣之心”,遂产生了征服高句丽的念头。为了把涿郡经营成进攻高句丽的前进基地,利用永济渠来连接洛阳和涿郡、供运兵和运粮之用遂成为必然。最后一段开挖的则是江南河,工程结束于610年。就这样,前后经过6年时间,分三次努力,隋运河的4个主要河段陆续宣告完工,此时的杨广不过41岁。

与古代史上的其他大型水利工程相比,隋运河以工程时间极短著称,如通济渠和邗沟从开凿到完工竟只用去5个月时间,这主要得益于对此前旧有人工水道的利用。在局部地区开挖运河,作为灌溉和交通设施的做法,早在周朝分封制时代即已有之。春秋末年吴王夫差为寻求北上争霸,开凿了连接江、淮的邗沟,隋运河邗沟段即是以此作为基础。而战国初年魏国所修建的连通黄、淮的鸿沟,则成为通济渠工程的主要依托。在这些旧的局部运河的基础上,隋人裁弯取直、疏浚引流,最终得以形成全长约4000公里的东西大运河系统。

与完工于元明时代、河道留存至今的京杭大运河相比,隋唐大运河在中心城市和地理布局上有着明显的差异。京杭大运河以北京为中心,大体沿着一条平直的南下水路直抵杭州。而隋代大运河以洛阳为中心,同时向西、东、南三个方向辐射,呈现一个“人”字形,总长度远远超过京杭大运河。这也是现代机械设备问世之前,人类开凿的最大规模的人工运河;作为对比,兴建于19世纪的苏伊士通海运河,整个工期竟超过10年。

以近乎奇迹的速度完成如此惊人的工程,即使考虑到借助了旧有河道的帮助,对民力的压榨也已经足够惊人。据《资治通鉴》记载,开凿通济渠时,隋炀帝一次便“役使男丁百余万”,工程量相对较小的邗沟也“役使男丁十余万”。到里程最长的永济渠开工时,更是先后“征发丁壮五百余万”。此说固然有夸大之嫌,但隋代运河施工中,由于男丁数量不足,曾经大批征募妇女作为补充,却是不争的事实。更有甚者,杨广本人对运河工程的质量提出了近乎苛刻的要求,最先完工的通济渠和邗沟,“渠广四十步,渠旁皆筑御道,树以柳”。以至于唐时白居易途经此地时,留下了“西自黄河东至淮,绿阴一千三百里”“海内财力此时竭,舟中歌笑何日休”的诗句。而在运河之外,隋炀帝还兴修了一大批行宫和粮仓作为配套设施,人力、物力负担于是愈发严重。

2004年,考古工作者在洛阳瀍河回族乡小李村西侧的隋代运河河道附近进行发掘作业时,意外发现了一座古代仓窖,并最终确认正是《隋书·食货志》中有过明文记录的“回洛仓”。《资治通鉴》称该仓“周回十里,穿三百窖”,系隋东都建成后为储备经运河西运而来的南方稻米而建。随着考古发掘的进行,回洛仓遗址最终被确定为东西长约1000米、南北宽355米,其中包含大型粮食仓窖约710座,规模极为惊人。隋人在建设这项工程时,首先在生土上挖出一个内径12米左右、宽3米、深1.5至2米的环形基槽,随后对基槽进行夯打,再在夯打后的仓窖口内挖一个深约10米、口略大于底的缸形仓窖,以青膏泥、木板和竹席依次覆盖仓窖内壁去湿,最后再置入粮食。这样一座单独的仓窖,理论上可以储存50万斤米粮,换言之整个回洛仓储存的漕粮最多可达18万吨。而在鹤壁市浚县(古称黎阳)发掘出的隋代黎阳仓遗址,尺寸仅有回洛仓的60%。

2004年,考古工作者在洛阳瀍河回族乡小李村西侧的隋代运河河道附近进行发掘作业时,意外发现了一座古代仓窖,并最终确认正是《隋书·食货志》中有过明文记录的“回洛仓”。《资治通鉴》称该仓“周回十里,穿三百窖”,系隋东都建成后为储备经运河西运而来的南方稻米而建。随着考古发掘的进行,回洛仓遗址最终被确定为东西长约1000米、南北宽355米,其中包含大型粮食仓窖约710座,规模极为惊人。隋人在建设这项工程时,首先在生土上挖出一个内径12米左右、宽3米、深1.5至2米的环形基槽,随后对基槽进行夯打,再在夯打后的仓窖口内挖一个深约10米、口略大于底的缸形仓窖,以青膏泥、木板和竹席依次覆盖仓窖内壁去湿,最后再置入粮食。这样一座单独的仓窖,理论上可以储存50万斤米粮,换言之整个回洛仓储存的漕粮最多可达18万吨。而在鹤壁市浚县(古称黎阳)发掘出的隋代黎阳仓遗址,尺寸仅有回洛仓的60%。

正是这种透支全国民力造就的工程奇迹,使得隋炀帝陶醉于自己的“天纵英明”。在最初的政治谋划之外,他的注意力开始日益向个人享受和近乎随性的对外用兵倾斜。隋唐史学者蒙曼将其称为“饥饿的盛世”。大业元年夏天,通济渠和邗沟甫一开通,杨广即偕萧皇后自洛阳出发,东行巡游江都,动用船只多达5100余艘,仅纤夫就征发了8万人之多。这次巡游中,炀帝遍访江南士民、僧众,邀买人心,并决定在江都建造一片新的宫苑,作为大兴和洛阳之外帝国的第三首都。为庆祝江都宫建成和运河彻底完工,在大业六年(610)又有第二次泛舟东游之举。但这也是这位“去礼远众”的君主最后一次在相对承平的环境下起驾东巡了:在那之后,隋的国力由于三征高句丽失败大被折损,受尽盘剥的饥民也开始相继蜂起。当隋炀帝第三次,也是最后一次乘上龙舟,驶向他钟爱的江都别苑时,更像是一种主动逃避:他已经没有心力继续在洛阳治理混乱的帝国了。

杨广最终再也没能回到洛阳。龙舟驶离东都后一年,李密率领的瓦岗起义军攻克东都附近储备漕粮的两座巨型仓库兴洛仓和回洛仓,隋炀帝意图供养东都军民、官吏的江南米粮,如今成为了与他争夺天下的义军重要的战略资产。2012年之后对回洛仓的考古发掘显示,这座耗费巨资修建的东都仓窖,实际使用的时间不过十余年,在入唐后并未修复。隋炀帝自以为可保隋朝天下万世太平的运河粮仓工程,最终和隋王朝本身的命运一样凄惨。又过了一年,隋炀帝在江都为部将所弑杀:这位曾经的江南征服者,生命也永远终结在了他视为社稷支柱的江南地带,并且最终被埋葬在运河河道附近,无言地注视着自己毁誉参半的政治遗产。

唐初承袭隋制,在保留长安城作为国都的同时,继续倚重洛阳作为运河交通枢纽以及东部政治重心的作用;并且由于初唐曾在西北用兵,对江淮等地输入漕粮的倚重甚至比隋代更为突出。经济史学者全汉昇从中国历史的长周期出发考察了这一现象,指出:“我国第二次大一统帝国(隋唐)出现时的客观形势,和第一次大一统(秦汉)时有些不同。第一次大一统的时候,全国军事政治和经济的重心全在北方,问题比较简单。可是到了第二次大一统帝国出现的时候,军事政治重心虽然仍在北方,经济重心却已迁移到南方去了。因此,和第二次大一统帝国出现的同一时间,便发生了一个新的问题,即如何把已经南移的经济重心和留在北方的军事政治重心联系起来,以便这个伟大的政治机构能够运用灵活。”大运河的价值,于是再度得到凸显。

唐初承袭隋制,在保留长安城作为国都的同时,继续倚重洛阳作为运河交通枢纽以及东部政治重心的作用;并且由于初唐曾在西北用兵,对江淮等地输入漕粮的倚重甚至比隋代更为突出。经济史学者全汉昇从中国历史的长周期出发考察了这一现象,指出:“我国第二次大一统帝国(隋唐)出现时的客观形势,和第一次大一统(秦汉)时有些不同。第一次大一统的时候,全国军事政治和经济的重心全在北方,问题比较简单。可是到了第二次大一统帝国出现的时候,军事政治重心虽然仍在北方,经济重心却已迁移到南方去了。因此,和第二次大一统帝国出现的同一时间,便发生了一个新的问题,即如何把已经南移的经济重心和留在北方的军事政治重心联系起来,以便这个伟大的政治机构能够运用灵活。”大运河的价值,于是再度得到凸显。

隋代短命而亡之后,中国历史进入了一个相对较长的安定时期。以国都长安为中心,关中地区的人口开始恢复增长,很快造成了新的粮食压力。据《新唐书》记载,秦代所开郑国渠以及汉代所开白渠,极盛时在关中溉田可达4万余顷,至初唐高宗时已经缩减了3/4,中唐代宗时更是进一步减少到6200余顷。这其中除去战争造成的破坏以及土地肥力衰减外,与长安周边新兴城市出现引起的水资源短缺也有关联。因此早在唐太宗开元年间,关中一带每年就需要自江淮水运漕粮20万石以济不足,且依然以洛阳作为转运和储备枢纽。

进入高宗时代,情况开始进一步恶化。随着国家统治机器趋于完备,中央政府官员的数量出现了快速增长,国都中不从事农业生产而单纯消费粮食的群体骤然增加。据《通典》记载,唐太宗时内外文武高级官员总数不过642人,到高宗在位时已经增加到1.35万人。尽管这一数字变化与统计口径的变更有关,但各级官员数量激增毕竟是不争的事实。待到武则天在位晚年,中枢官僚机构已经显露出日渐僵化、难以裁减的势头,以至于出现了“置员外官二千余人,兼超授阉官为员外官者又千余人”,正官之外更有别官、各级官吏愈裁愈多的乱象。以实物折算的官员俸禄的总额遂也出现恐怖的增长,使得漕运压力与日俱增。唐玄宗时,主管漕粮运输的江淮、河南转运使裴耀卿曾有疏曰:“今升平日久,国用渐广,每年陕洛漕运数倍于前,支犹不给。”

在政府组织规模不断扩大、官员人数激增的同时,唐代的兵制也发生了决定性变化,即由府兵制变为募兵制。府兵是兵农合一的军队,大体可以实现自给自足,不用政府供给衣粮等物。因此初唐时代,关中驻兵虽然为数甚多,却不至于构成太大的财政压力。然而自高宗、武后时起,府兵制即日渐崩坏,至玄宗年间终于改革为募兵制,于是守备长安的12万大军的给养一下子变成了国家财政的固定开支,扩大漕运变得刻不容缓。

然而要在顷刻之间解决这一问题,着实困难重重。唐代经运河输往京城的物资主要有两种:一是作为实物田赋、地租的米粮,二是作为庸调(人头税、户口税)缴纳的布帛。江南各地的人民除去要缴纳这些物品外,尚须各出脚钱(运费),以便雇人用船装载运往洛阳。而要从江淮前往关东(洛阳),长江、山阳渎、汴河、黄河等沿途水道的深浅、流速各不相同,以至于单程航行就要耗费八九个月,往往还被迫额外贴补多出的运费。而从洛阳往长安,中间尚有八百里水陆路程,漕船行经三门峡等地时每每发生倾覆。倘若改走陆路,每石米需要进一步增加1000文钱的“运脚”。朝廷一度计划凿开三门山,但因为工程难度过大最终放弃。

糟糕的运输条件和迫切的消费需求,很快导致初唐政治中出现了一种极为异常的现象:皇帝和百官为了“就食”方便,越来越频繁地离开长安,移驻东都洛阳办公。唐高宗在世时,就曾经七次以“巡幸”为名改驻洛阳办公,几乎占到其后期在位时间的一半。武则天登基后,更是长期以洛阳为事实上的都城。自高宗中叶至玄宗开元二十四年(736),整整80年时间里,皇室以及整个政治精英集团几乎如饥民一般奔波于长安、洛阳之间,一方面进一步显示出运河漕运之于帝国统治的重要性,另一方面也在朝廷内部引发了巨大争议。

转折发生在开元二十四年:唐玄宗无法再容忍君主频频“西巡”的不体面处境,责成裴耀卿负责整顿漕运。后者果断决定实行新的“转般法”(分段运输法)——从江淮装载物资北运的漕船,只须将租米卸载到河阴县(汴河从黄河分流处)设置的粮仓,随后便可空船返回,从汴州到洛阳的运输由官府“自雇船载运”。至于洛阳与长安之间的路程,则在三门峡之东西各设一转运仓,船只根据不同季节水位的涨落调整运量,“水通即运,水细便止”,部分卸载在仓中的货物改用陆运输送。这种分段运输法,一方面节省了每段运输所需的时间,另一方面也降低了在险峻河道中航行的难度。另外,由于新安排免除了江南百姓从河阴运粮往洛阳的责任,部分减轻了人民的负担,船夫也乐于接受。此法施行后三年,“运七百石(米)可省脚钱四十万贯”,成效显著。

转折发生在开元二十四年:唐玄宗无法再容忍君主频频“西巡”的不体面处境,责成裴耀卿负责整顿漕运。后者果断决定实行新的“转般法”(分段运输法)——从江淮装载物资北运的漕船,只须将租米卸载到河阴县(汴河从黄河分流处)设置的粮仓,随后便可空船返回,从汴州到洛阳的运输由官府“自雇船载运”。至于洛阳与长安之间的路程,则在三门峡之东西各设一转运仓,船只根据不同季节水位的涨落调整运量,“水通即运,水细便止”,部分卸载在仓中的货物改用陆运输送。这种分段运输法,一方面节省了每段运输所需的时间,另一方面也降低了在险峻河道中航行的难度。另外,由于新安排免除了江南百姓从河阴运粮往洛阳的责任,部分减轻了人民的负担,船夫也乐于接受。此法施行后三年,“运七百石(米)可省脚钱四十万贯”,成效显著。

裴耀卿之后,唐玄宗又重用韦坚继续改善长安周边的水陆运输条件。韦坚以隋代的关中漕渠旧址为基础,在渭水之南开凿了一条与渭河平行的漕渠。这条新渠西起禁苑附近,引渭水东流,中间横断灞水和浐水,至华阴附近与渭水汇合。渠成后,在长安望春楼下凿广运潭,使卸载在华阴县和三门仓的粮米可以直接水运进入长安。这样一来,到天宝初年,长安城每年可以获得400万石的江淮漕粮输入,彻底解决了首都日常所需。首都地位的巩固,也是玄宗在位中前期唐的国力达于极盛,甚至能大规模用兵于西域的重要基础。

然而好景不长。“安史之乱”后,唐的国运开始遭遇逆转。安禄山、史思明本人虽然已被诛灭,但其旧部继续控制河北、山东等地,形成藩镇割据、强枝弱干的局面。那些在大河南北割据称雄的节度使,不独在军事、政治上不服从中央政府的命令,更在财政、经济上形成独立局面。在他们统治下的各州,租赋已经不再定期缴交中央,而西北各地的财赋又被守边军队就近消耗,于是中央政权赖以维系的经济基础,只剩下由运河连接的江淮一带。关中政权对江淮财赋的倚赖既然比“安史之乱”前更为深切,大运河的战略价值自然也更加突出。

问题在于,运河系统本身在战争期间已经遭遇极大破坏。(运)河、黄之间的地带由于战事频仍,数百里绝少人烟,漕运最紧缺的劳动力供给已经出现问题。运河河道在十多年战争期间一直没有经过疏浚整治,部分航段已经淤塞无法通行。更有甚者,自江淮至河阴的漫长水路通道上,到处是藩镇军队设置的关卡,动辄以“衣食不足”为借口劫夺输往洛阳、长安等地的漕运物资,以至于时人每每哀叹“自丧乱以来,汴水堙废”。

经过刘晏等贤能官员的一系列努力,特别是将“转般法”的适用范围进一步扩大到扬州等地,到唐代宗在位时,运河漕粮输送大部分得以重新贯通,承平时每年运输量可达110万石,灾荒之年亦有50万石。长安在获得每年至少40万石的漕粮输入之后,部分恢复了帝国之都的元气。到唐宪宗在位时,由于朝廷起用大将韩弘主持汴州军务,平息藩镇军士对漕运的破坏,东西漕运甚至出现了短暂的复苏局面,使朝廷可以从容动用江淮运进的物资实施对叛乱藩镇的军事行动——宪宗在讨伐拥兵自重的淮西节度使吴元济时,就动用过囤积在河阴县转运仓中的漕米布匹。这也是“安史之乱”后,唐王朝最后的镀金时代“元和中兴”,同样托庇于运河的支持。

但那也已经是李唐王室最后的回光返照了。晚唐时运河交通最具决定性意义的变化,是作为转运枢纽的洛阳的衰落和汴州的崛起。身为初唐两大都城之一,洛阳在安史之乱以及随后的藩镇战争中遭受了巨大破坏,以至于无法再承担长安以东最大漕运仓储、中转站的角色。河阴仓以及汴州作为洛阳的替代品,战略价值日益突出,并且逐渐离开了朝廷中枢的控制范围。唐宪宗去世后,汴州将校再度作乱,甚至徐州一带也出现了藩镇军队不听指挥的局面,漕粮运输年额立即重新下降到40万石,其中能抵长安者“十不三四”。到了唐懿宗咸通年间,由徐州调往西南边境抵御南诏入侵的藩镇军队因为长期戍边,“六年不得代”,竟推判官庞勋为首发动兵变,自广西一路烧杀抢掠返回江淮。这支乱军一俟回到老巢附近的都梁城(今江苏盱眙东南),立即截断运河,直接导致漕运彻底中断。尽管庞勋兵变在一年后终被平定,但运河断航的可能性已经变成了现实。

但那也已经是李唐王室最后的回光返照了。晚唐时运河交通最具决定性意义的变化,是作为转运枢纽的洛阳的衰落和汴州的崛起。身为初唐两大都城之一,洛阳在安史之乱以及随后的藩镇战争中遭受了巨大破坏,以至于无法再承担长安以东最大漕运仓储、中转站的角色。河阴仓以及汴州作为洛阳的替代品,战略价值日益突出,并且逐渐离开了朝廷中枢的控制范围。唐宪宗去世后,汴州将校再度作乱,甚至徐州一带也出现了藩镇军队不听指挥的局面,漕粮运输年额立即重新下降到40万石,其中能抵长安者“十不三四”。到了唐懿宗咸通年间,由徐州调往西南边境抵御南诏入侵的藩镇军队因为长期戍边,“六年不得代”,竟推判官庞勋为首发动兵变,自广西一路烧杀抢掠返回江淮。这支乱军一俟回到老巢附近的都梁城(今江苏盱眙东南),立即截断运河,直接导致漕运彻底中断。尽管庞勋兵变在一年后终被平定,但运河断航的可能性已经变成了现实。

灭顶之灾最终在十多年后到来。唐僖宗乾符二年(875),王仙芝、黄巢起义爆发。义军自山东、河南之间一路朝东南方向侵攻,至广州后又调头北返,于881年攻陷长安。兵旅所到之处,无论江淮、湖湘,“耕织屡空,人户逃亡,伤夷最甚”。更有甚者,打着“勤王”旗号、被黄巢军队驱赶羁糜在江淮之间的藩镇军队,行恶之迹更有甚于朝廷口中的“贼”,于是原本承担着接济关中职能的江淮地区反而率先变得“千里扫地尽亦”。

黄巢军兴之初,便曾经包围运河交通的重要转运站宋州(今河南睢阳),意图向朝廷施加压力。待到长安为黄巢军队占领后,以徐州为根据地的军阀时溥又兴兵进攻运河与淮河的交叉点泗州,此地正是当初庞勋兵变的关键地理据点,运河运输由此再度宣告中断。此后江淮之地的余粮贡赋先后为高骈、杨行密、朱温等藩镇势力所哄抢。陈寅恪先生因此在《唐代政治史述论稿》中感慨:“夫黄巢既破坏东南诸道财富之区,时溥复断绝南北运输之汴路,藉东南经济力量及科举文化以维持之李唐皇室,遂不得不倾覆矣。”而《新唐书》修撰者之一宋祁更是感慨于庞勋兵变与时溥作乱在地理上的高度一致性,留下一句定论:“唐亡于黄巢,实基于桂林。”

代唐自立的朱温,起家于洛阳以东最重要的大运河转运站之一汴州,自然也希望效法先例,取得江淮财赋以光大新的中原王朝。然而由他开创的后梁政权在北方受制于沙陀人建立的后唐,在南方进攻淮南的军事行动又屡次以失败告终,于是终于只能保住河南、山东等地的残缺河山,无法恢复东西向的运河交通。在五代时期大约半个多世纪的割据政权混战中,运河始终保持淤塞中断的状态,直至后周世宗柴荣励精图治、彻底扫平淮南。不过早逝的柴荣未能看到他的理想完全变为现实,大运河直到北宋建立初期才真正恢复畅通。

代唐自立的朱温,起家于洛阳以东最重要的大运河转运站之一汴州,自然也希望效法先例,取得江淮财赋以光大新的中原王朝。然而由他开创的后梁政权在北方受制于沙陀人建立的后唐,在南方进攻淮南的军事行动又屡次以失败告终,于是终于只能保住河南、山东等地的残缺河山,无法恢复东西向的运河交通。在五代时期大约半个多世纪的割据政权混战中,运河始终保持淤塞中断的状态,直至后周世宗柴荣励精图治、彻底扫平淮南。不过早逝的柴荣未能看到他的理想完全变为现实,大运河直到北宋建立初期才真正恢复畅通。

在后周基础上成长起来的北宋政权,一方面暂时结束了安史之乱以降中原四分五裂的局面,另一方面又是一个存在巨大战略地理缺陷的政权。和朱温一样,宋太祖赵匡胤起家于河南,节镇治所位于宋州,系春秋时代宋国故地,这也是“宋”这一新王朝名称的由来。简言之,赵匡胤的核心势力范围与朱温、石敬塘、刘知远等五代割据君主大体无异,都在汴州渡口一带,因此北宋也以东京(开封)为都城。然而赵宋立国之初两次北伐失败,未能夺回后唐末年为契丹人割取的战略要地幽云十六州,就此埋下巨大的隐患。

1005年宋辽达成澶渊之盟后,雁门关—瓦桥关一线以北被确定为契丹人建立的辽政权的国土,宋的北方边界由是缺乏自然屏障,需要在边关驻扎数量庞大的防军加以防范。加上党项人控制的定难军宣布独立、建立西夏政权,宋在西北方向也面临着可观的军事压力。要防备边患,就须养兵;而宋代延续了中唐以来的募兵制度,将正规野战部队统一编为禁军,士卒自20岁入伍起即成为职业军人,须服役至60岁方告退役,其间只有不到1/3的壮年时段具有实际战斗力。为解决此问题,又须不断增加部队员额,于是形成冗兵现象。

另一方面,北宋在定都开封之初,即意识到此地身处平原、无险可守,自太行山以东南下的骑兵可以轻松叩关,在战时乃是绝佳的进犯目标。故而宋太祖在晚年曾设想重新迁都西京(洛阳),借伏牛山之势以为凭靠。但当时连通东西两京的运河淤塞已有近百年之久,粮食、物资只能由陆路运进,耗费相当可观。加上身为赵匡胤政治继承人的乃弟赵光义(宋太宗)不愿放弃自己经营多年的开封府,此项动议最终作罢。为拱卫一马平川的首都,只得拼命堆积防军,到宋徽宗年间竟已达禁军80万(《水浒传》中的名号即由此而来)之众——这还只是负责警戒首都的卫戍部队的数量。包含充当杂役的厢军在内,全国军人总数由太祖时的20万一路膨胀至宋仁宗以后的125万,养兵竟需耗费岁入的80%。而如此庞大笨重的野战军,实际战斗力依然不济。

另一方面,唐代南方经济特别发达的趋势,到了宋代还是有增无减地持续下去。江淮各地由于中唐以来各种重要资源的大量开发,至北宋时已是全国物产最为富饶之所。据《宋书·地理志》记载,当时两浙路“有鱼盐布帛秔稻之产”,淮南东西路“土壤膏沃,有茶盐丝帛之利”,江南东西路“川泽沃衍,有水物之饶……而茗荈冶铸金帛秔稻之利,岁给县官用度,盖半天下之人”,荆湖南北路则有“材木茗荈之饶,金铁羽毛之利,其土宜谷稻,赋入稍多”。诸种物质产出中,又以稻米最为丰富。宋真宗时,朝廷曾设法从占城(今越南中部)输入能够耐旱的稻米种子,在江、淮、浙一带较为高仰的田地中栽种,并鼓励士绅主动兴修农田水利设施。在这种多重因素的促进下,仅苏州一地稻田面积就多达3万顷,年产稻米高达700余万石。如此之多的余粮经由运河输送到汴京,不独足以供养为数众多的禁军和朝廷官僚,甚至还能够接济河北、河东、陕西国防前线所用。

然而繁荣之中也隐藏着变数。随着太湖流域的农田得到大批开垦,围绕着农业发展中究竟是“治水”还是“治田”,出现了激烈的政见分歧。一派人认为,浚渫天然河川、保护已有的中小圩田方为上策;另一派则主张恢复开凿大型运河,以形成人为规划的大片良田。这项争论从仁宗一朝就开始酝酿,最后竟成为王安石变法中的一项矛盾焦点。而随着宋徽宗意外继承哲宗之位,新法党人中带有投机色彩的一批残余人物获得重新启用,其中就有属于“治田派”的蔡京。而他在1104年做出的一项影响重大的决策,便是废止中唐以来沿用的转般法,要求东南六路无论河道深浅、距离远近,一概将所纳漕粮直接运往汴京。此举的初衷是为了减少政府在转般法的调节环节付出的财政损耗,结局却是漕运回到了初唐时代路途遥远、损耗严重的状态,效率锐减。

不仅如此,为满足宋徽宗的个人喜好,蔡京的亲信朱勔还在太湖一带四处搜集奇花异石,再以强征的漕船运往汴京,称为“花石纲”。因皇帝的个人雅趣挤占已经阻塞严重的运河漕路,此举几可视为中枢对国是治理已经彻底丧失判断力、即将重蹈隋炀帝覆辙的一个缩影。无怪乎北宋政权在靖康之变中,几乎以一种“突然死亡”的异常状态宣告倾颓。而汴京落入金人之手,也意味着北周以来勉强恢复的大运河交通再度以断绝告终。

宋高宗绍兴十一年(1141),在江南之地延续了赵宋国祚的宋高宗赵构与金人达成和议,南宋与金以大散关—淮水为界的并存状态得到了双方的共同承认。此前的1128年,宋人为阻滞金兵南下,在滑州(今河南滑县)人为决开黄河堤防,造成黄河改道。新河道经滑县以南和濮阳、东明两县之间注入泗水,再由泗水进入淮河河道,最终在江苏淮安境内流入黄海,史称“黄河夺淮”。如此一来,隋唐大运河流经泗水、淮河一带的河道遭到彻底破坏,从此几乎被弃置。而南宋虽然偏安于一隅,依然可以继续开凿和疏浚此前的江南河,使之服务于新的南方政治中心临安(今杭州)。江南运河的存在,也成为南宋可以延续经济发展的关键凭靠。

如果说南宋为蒙古人建立的元朝所灭,尚可以归结为军事力量、尤其是机动性攻击兵力(骑兵)方面的差距,那么元代作为一个不那么“典型”的大一统王朝,竟然选择了重回内河漕运之路,尤其是竟为明清两代长期沿用的京杭大运河线路奠定了基础,无疑带有某种令人困惑的特性。事实上,直到元朝灭亡为止,向华北转运漕粮更多依靠的是海运,而不是还在重新规划修缮中的运河。更有甚者,元朝本身最终竟因成本过于高昂的水利工程而走向崩解——终结蒙古人统治的红巾军起义,正是因“河工”而起,几乎重复了隋炀帝的故事。

如果说南宋为蒙古人建立的元朝所灭,尚可以归结为军事力量、尤其是机动性攻击兵力(骑兵)方面的差距,那么元代作为一个不那么“典型”的大一统王朝,竟然选择了重回内河漕运之路,尤其是竟为明清两代长期沿用的京杭大运河线路奠定了基础,无疑带有某种令人困惑的特性。事实上,直到元朝灭亡为止,向华北转运漕粮更多依靠的是海运,而不是还在重新规划修缮中的运河。更有甚者,元朝本身最终竟因成本过于高昂的水利工程而走向崩解——终结蒙古人统治的红巾军起义,正是因“河工”而起,几乎重复了隋炀帝的故事。

林霨(Arthur Waldron)等欧美战略学研究者认为,需要从边疆战争模式和军事经济学角度看待这种反常性。作为一个战略目标极其广大的陆上帝国,元朝在其短暂历史的绝大部分时间里都处于对外征战状态,这意味着它需要将南方经济发达地区的财源不间断地动员起来,用于支持在北部和西部的边疆战争。问题在于,漕粮作为一种实物田赋,其所依托的农业经济和粮食产量仅仅按照算数级数列增长,而边疆战争所需的成本却往往是按照几何级数列增长的;这意味着在任何形式的农业社会中,长期进行一场大规模陆上战争都会变得越来越吃力。在林霨看来,元人最终选择修筑规划和修筑京杭大运河,并非因为真正相信南方输入的漕粮足以维持在欧亚大陆广阔腹地上的征伐,而仅仅是使资源动员机制维持不间断的运转状态,以延后其出现衰退的时间。对一个始终在身份认同上存在摇摆的征服者王朝来说,这也可以视为某种意义上的竭泽而渔。

另一方面,新的运河线路也是为了照顾北京这个孤悬华北、缺乏呼应的新都城。倘若从路线上比较,隋唐大运河的总体走势恰似一个等腰直角三角形的两条直角边,开封是其“顶角”,长安与洛阳经通济渠西段(今洛河河道)、黄河、广通渠与开封相连,通济渠西段、洛阳、黄河、广通渠、长安依次连缀隋朝大运河顶角开封的横向延长线。而元代大运河则是“截弯取直”,不再为长安与洛阳绕那么大一个弯,而是略有弧度地绕过泰山,直奔大都(北京)。昔日的中原已不复成为全国政治中心,紧靠边疆的北京才是新崛起的战略根据地。

而元人这种大陆帝国的战略地理特性,很快也被紧随其后的明代所继承。开国之初,明朝廷多次派遣以骑兵为主的远征军深入草原追击北元残部,同时在东南亚和沿海地区推行进攻政策。受这种思维驱动,洪武末年全国官军总数一度高达180万人,至明成祖永乐年间更是达到了近300万人之众。单是为这些部队筹集粮草、装备和战马(后者对草原地带的作战不可或缺)就构成相当严峻的考验。为了支撑军事财政,朝廷一度在边境和腹地实施大规模屯田,“以军隶卫(所),以屯(田)养军……一军之田足以赡一军之用”,并以军户制保证兵源。但屯田制、卫所制和军户制仅足以保证常项俸饷支出,而永乐年间的五次北征每次皆得动用30万到50万部队,作战时间长达3到9个月不等,路途遥远、所费不赀,是使“戍马资储十丧八九,军兴费乏”。这种状况下,惟有全面贯通南北大运河、使来自南方的漕粮以不间断的方式北运,方能勉强维持住局面。

而在1449年土木堡惨败之后,尽管明朝廷开始收缩战略目标,把注意力集中到黄河河套内的鄂尔多斯一带。但永乐、正统两朝频繁北征造成的财政紧张始终不曾缓解,加之屯田制开始瓦解,朝廷终究无法动员起足够的兵力、财力实施收复鄂尔多斯的计划。最终被采纳的替代性战略则是沿鄂尔多斯修筑长城,并以九边驻军戍守:鉴于1420年后国都已由南京迁至北京,这一防御性设施的另一大功效是确保京畿安全。而明与蒙古间长期军事对抗的结束,则晚至穆宗年间的“隆庆和议”(1571)。在此期间,经运河而来的漕粮接济几乎是朝廷最稳定的军费开支来源。待到蒙患平息后,复有被称为“东虏”的后金政权在辽东坐大,使得中原王朝不得不继续在边疆防务方面投入海量的财力、人力和物力。由于军屯制趋于瓦解,明朝廷不得不在常项岁入之外,以加派田赋、推行食盐专卖、准许以钱赎罪等手段筹措军费,但最主要的缴纳形式依然是实物漕粮。

明宪宗成化八年(1472)后,每年运往京师的漕粮接近400万石,包含正粮(米)、杂粮(麦、豆)两种。漕军总兵官下辖之十二把总统领运军12万人,运船近1.2万只,每只载粮约二三百石。其间虽亦不无废弛败坏,但历经宪宗、世宗、万历初年的三次整顿,运河漕运的规模与人船工本并无太大波动。这也是到清代中叶为止,京杭大运河运力的大体峰值。可见在当时的技术条件下,漕粮河运数量实难无条件增加。

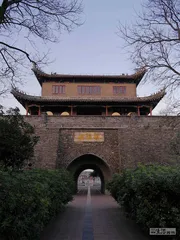

与隋唐时代相比,明代经由京杭大运河实现的漕运输送,安排已经相当系统化。以淮安为任所的漕运总督一职,便是在明景泰二年(1451)设置。在淮安府所属的清江浦同时还设有修造漕船的大型造船厂,船舱内经过专门的防潮处理,价格不菲。本世纪初,山东梁山县贾庄曾经出土一艘明代运粮浅船,系洪武五年(1372)所造,船身采用楠木,长五丈一尺、宽一丈、高约五尺,全船分为十三个舱。清代内河运粮时,依然使用此种平底木船,海运中则使用平底沙船或“三不象船”,大者可载粮二、三千石,造价需银一万多两。

明朝中叶与清初,每逢征税时节将至,杭州周边各县缴纳的漕粮便会在拱宸桥边集聚清点,预备发往北京。其中除占比最大的米粮外,尚有丝绸贡品以及黄岩蜜橘等土特产。为确保漕粮数量不致短少,同时也为了防止地主和农民由于计量单位不一发生冲突,从康熙年间起,官员会使用官斛对米粮进行清点。一斛本为十斗,后改为五斗,约合35千克。木制镶有铁皮的官斛,表面刻有“苏州府”“奉司道仰府较同”等字样,以示公正。但经手者往往仍能从中克扣,例如事先用刨子将斛帮、斛底削薄,或者用铁棍将斛撑大。如此一来,单验一斛就能多出一两升米,积少成多,数目相当可观。漕河盐为国之“三弊”的评价,部分即是因此而来。

明朝中叶与清初,每逢征税时节将至,杭州周边各县缴纳的漕粮便会在拱宸桥边集聚清点,预备发往北京。其中除占比最大的米粮外,尚有丝绸贡品以及黄岩蜜橘等土特产。为确保漕粮数量不致短少,同时也为了防止地主和农民由于计量单位不一发生冲突,从康熙年间起,官员会使用官斛对米粮进行清点。一斛本为十斗,后改为五斗,约合35千克。木制镶有铁皮的官斛,表面刻有“苏州府”“奉司道仰府较同”等字样,以示公正。但经手者往往仍能从中克扣,例如事先用刨子将斛帮、斛底削薄,或者用铁棍将斛撑大。如此一来,单验一斛就能多出一两升米,积少成多,数目相当可观。漕河盐为国之“三弊”的评价,部分即是因此而来。

漕粮入仓,要经过查、验、运、收等重重手续,并有专门机构司理其事。其中的要角是所谓“军粮经纪”,即一名非官非吏的中间人,专门负责按照朝廷规定的漕粮质量要求,对验粮厅验查过的“样米”进行再核检,并且也兼职检验漕船所载的漕粮质量、装运数量,甚至代运军将漕粮转交京仓或者通仓。清代笔记记载,军粮经纪在验米时,只需将单臂插入米中、取出米样,凭手臂在米中感觉与手攥米样时的涩滑感,就可以判断漕粮是否“蒸湿”(指粮米因含水量过高而发热,如同在锅内蒸过,又热又湿)。如发现此类情况,漕米就必须扬晒,直到合乎要求为止。一旦检验质量合格,接下来还要核查数量,称为“起米过斛”,即将米从舱内取出,用斛过量。过斛之时,要用拉长声的腔调报数,称为“唱斛”。是以当时有“唱斛之声相闻,米浪之景时见”之说。

漕粮过斛之后,会统一装入布口袋内,由验粮的经纪用称为“福炭”的上好木炭在口袋外画上自家专用的密符,此即“戳袋”环节,表示漕粮已由某家经纪验讫,由这家经纪对其质与量负责。这样做的目的,一是以备将来抽到不合格漕粮时便于追查问责,二是防止他人伪造与经纪作弊。密符对照表通常会画在一把折扇之上,称为“军粮经纪密符扇”。清代雍正年间,裁并军粮经纪一职,但100个密符图样依然保留了下来,其中包含有瓜果蔬菜、地名、舟船、花鸟鱼虫、人名绰号等,为这种带有强制色彩的征收和核验平添了几分神秘气息。

待到核验完毕之后,装满漕粮的船只便可以从苏杭之地拔锚北上,经过一道道关卡、路过一个个驿站,最终抵达北京。即使是顺风顺水的情况,也需两三个月;经过黄淮地带时,倘若遭遇水旱灾害,部分还需改由陆运中转。如此艰辛的历程,自然无法为业者所喜。因此,为鼓励漕运,明嘉靖年间曾明令规定:每条漕船准许携带货物两成,自由在沿途贩卖;并允许漕船沿途招揽货源,代客运输酒、布、竹木等大宗货物,往来贸易。如此一来,大运河沿线便成为当时国内贸易流通的重镇。沿河城市如德州、临清、东昌、济宁、淮安、扬州等,陆续成为明清时有名的商业城市。参与漕运贸易的山西、陕西商人修建的“山陕会馆”,更是遍布各地。

然而这种商业成分,本质上只是一种变相津贴,不免遭受有权势者的敲诈“抽成”。而原本只是漕运附属物的商业活动变得极度繁荣,意味着漕政本身正在变得日益混乱腐败,运河管理趋向混乱、疏于维护、年久失修、通航能力下降。更何况,某些“土贡”(土特产)的实质依然是不顾经济效益的摊派——明成祖时,为修筑北京紫禁城,在山东临清设官窑192口,专门用以烧制京城基建所用的青砖。每艘漕船在航经临清时,须连带携载“贡砖”20块。至嘉庆年间,由于京城修造宫室的需求持续增加,行经临清的漕船每艘携带的贡砖竟增加到了120块,普通民船也须带12块。如此成本高昂的建筑材料,不过是为了满足帝王一人的奢侈所需。

更有甚者,从明朝中叶起,整治黄淮运地区日益成为严重的政治和社会问题。其间虽有潘季驯建造清口枢纽之类的“善政”工程,但其所行的种种策略,无论是“蓄清敌黄”“减黄助清”“借黄济运”还是“倒塘灌放”,目的都在通漕,民田灌溉与排涝则须让路。明清时期华北、山东缺水,官府把大运河沿线的几乎所有泉流河湖都划为官泉、官河、官湖,严加管制,保证涓滴入漕、汇流济运。连带还规定用水实行“官八民二”,“大流济运,余水灌田”,“灌田者不得与转漕争利”;于是天稍无“余水”,民间即出现粮食歉收。相反,苏北地势低洼,黄淮交浸,常有洪涝。为保运道,官府常以民田为壑,一遇汛期即“分黄导淮”、开闸保漕,堤下田宅立成泽国,以至于里运河地区年年被水,淮扬一线处处遭灾。漕运于朝廷固为“水利”,于百姓却常为“水害”,农民“闹漕”“哄漕”的现象直到清朝灭亡也未得解决。令人慨叹的是,1855年黄河铜瓦厢决口之后,所有这些论者津津乐道的“治河济运”策略无不在一夜间宣告幻灭。作为帝国财政血脉的大运河的时代,终究是在迅速成为历史了。

(参考资料:蒙曼著:《大隋兴衰四十年》,浙江教育出版社2020年版;全汉昇著:《唐宋帝国与运河》,重庆出版社2020年版;顾祖禹撰:《读史方舆纪要》,贺次君、施和金点校,中华书局2005年版;冀朝鼎著:《中国历史上的基本经济区》,岳玉庆译,浙江人民出版社2016年版;邹逸麟著:《舟楫往来通南北:中国大运河》,江苏凤凰科学技术出版社2018年版等)

突厥唐朝中国历史隋朝历史大运河黄河隋唐杨广京杭大运河洛阳宋朝历史书籍江都

突厥唐朝中国历史隋朝历史大运河黄河隋唐杨广京杭大运河洛阳宋朝历史书籍江都