地理环境中的漕运与大一统帝国

作者:邢海洋

展开一张世界地图,面对着上面最大的一块大陆,将亚欧大陆的东部和西部做一个对比其实很有意思。东部也就是我们国家所在地,我们“雄鸡”的腹部深入东海,黄海和南海的海岸线犹如雄鸡圆滚滚的胸脯,曲线相对圆滑。大陆不远处的大海中是包括台湾岛在内的从俄罗斯堪察加半岛延伸到日本列岛,再到菲律宾群岛的长长的岛链。在亚欧大陆的另一侧则是号称“半岛中的半岛”的欧洲。欧洲的海岸线是世界各大洲中最为曲折绵长的,这是一个多半岛、岛屿、海湾和海峡的大洲。

展开一张世界地图,面对着上面最大的一块大陆,将亚欧大陆的东部和西部做一个对比其实很有意思。东部也就是我们国家所在地,我们“雄鸡”的腹部深入东海,黄海和南海的海岸线犹如雄鸡圆滚滚的胸脯,曲线相对圆滑。大陆不远处的大海中是包括台湾岛在内的从俄罗斯堪察加半岛延伸到日本列岛,再到菲律宾群岛的长长的岛链。在亚欧大陆的另一侧则是号称“半岛中的半岛”的欧洲。欧洲的海岸线是世界各大洲中最为曲折绵长的,这是一个多半岛、岛屿、海湾和海峡的大洲。

欧洲的海陆分布,如同一只巨大的八爪鱼伸到了水里,当然这里只有四个爪,分别是北部的斯堪的纳维亚半岛和地中海上的三个半岛,即伊比利亚半岛、亚平宁半岛和巴尔干半岛。整个欧洲除了东部连接在欧亚大陆上,北面、西面和南面都被大海包围着。大海在陆地中间穿插,把陆地隔成一条一块的形状,非常零碎,和大陆的另一端形成鲜明的对比。

欧亚大陆的两边差异如此之大,当然和板块运动有关。欧亚大陆的东面面对的是扩张的太平洋板块,这是海洋板块和大陆板块相互挤压的地带,也是板块的消亡边界,海洋板块俯冲向下形成马里亚纳海沟,陆地板块被挤压抬升,形成了西太平洋链状岛屿。岛屿链的背后则是完整的大陆板块,这些板块相对稳定,因而也颇为平缓,形成了广阔的平原和沿海大陆架。我国的东海、黄海和渤海是大陆架上的海,海水很浅。

欧洲地中海的三个半岛则处于板块碰撞的前沿。这里是欧亚板块和非洲板块相互挤压的地方,也是板块消失的边界所在。与欧亚大陆东部不同的是,这里是两个陆地板块的碰撞,非洲板块向下俯冲,欧亚板块被挤压抬升,欧洲最高山阿尔卑斯山就是这样被地质运动抬起来的年轻山脉。非洲板块在此消亡,地壳因此产生了巨大的凹槽,海水填充进来形成了地中海。地中海的北面欧洲部分海岸线曲折,半岛一个连着一个,就是因为这里板块抬升形成山体,水灌进来,露出来的都是山脉的高处。地中海的南面非洲部分的海岸线相对平直,则是因为这里是下沉状态,形成了浩瀚的沙漠,撒哈拉沙漠的沙子有150米厚。

面对两种完全不同的地形地貌,不由得使人想起地理学界曾经流行的一种理论——地理环境决定论。这一理论肇始于古希腊,亚里士多德认为,人的禀性、民族的气质受到所在位置、气候、地形和地貌等条件的影响。18世纪的欧洲地理环境决定论盛行,主要表现为气候决定论,哲学家和启蒙思想家把地理环境当成民族禀赋、国家治理的决定性条件,如孟德斯鸠在《论法的精神》里就认为气候是决定国家命运的第一因素,他观察到的现象是,热带地区通常为专制主义统治,温带地区则容易形成独立与自由的民族。

地理环境决定论有其合理的一面,热带地区物产丰饶,甚至连衣服都无需准备,原始人面临的困难比较少,社会发展相对慢。而温带地区的人们要应对季节变化,要学会储备食物,需要更多的社会合作,于是形成相对复杂的社会结构。但地理环境容易解释相对初级的人类状态,一旦生产力进步了,环境不再成为制约人类生产生活的决定性因素,这个理论也就完成了使命。比如,现代社会有了制冷设备,有了安全可靠的卫生环境,热带也出现了发达的国家和城市。

欧亚大陆两边完全不同的地形地貌,形成了不同的社会形态。地中海如一盆净水,上面又“漂浮”着众多的岛屿,给了古代航海技术不那么高超的人类以理想的“跳岛”环境。古代的众多文明中,古希腊文明是唯一的海洋文明,其他的四大文明都是大河文明。漫长的海岸线,星罗棋布的岛屿,一条小船进可四海为家,退可偏安于深山密林,人员交流方便、频繁,退守也自如。民族国家的形成首要在于民众的共识,民众交流多了,也就难以达成统一的思想。因此,欧洲40个国家,拥有几十种语言。这就如同我们的春秋战国时代,小国竞争表面看很混乱,战争异常残酷血腥,却诞生了五花八门的思想,影响了中华文明两千多年。各种科学技术也因为迫在眉睫的战争需要而试验着、应用着,终于文艺复兴和地理大发现在这里出现了。

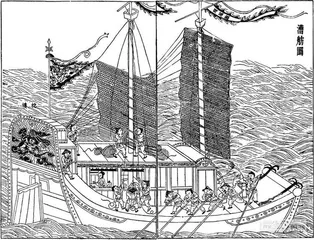

从地理环境的角度看,东方文明与西方文明之间隔着横跨大陆的沙漠地带,隆起的青藏高原和其外围的喜马拉雅山脉更是一道难以逾越的天然屏障。公元前3世纪,马其顿王亚历山大在征服了地中海周边大部分土地后挥师东进,也只是占领了印度,就再也没能前行。青藏高原之贫瘠之寒凉之路途艰险,两千年前的人类是难以跨越的,唐代玄奘取经选择的都是从中亚绕过青藏高原的路线。当然,个别人还是有可能从海路取道印度的,比如中国取经第一人、东晋的法显和尚,他从长安出发,经河西走廊、敦煌、于阗,南越葱岭,经今巴基斯坦入阿富汗境,再返巴基斯坦境内,后东入恒河流域,到达天竺。但他的回程走的则是水路,从印度洋启程绕道马来半岛经中国南海回国,一路险象环生。对于以风帆为动力的海船来说,人口大规模从欧洲船运到亚洲几无可能。当然,法显之后又过了千年,郑和率宝船七下西洋,第一次就带了2.7万人,这是另外一个话题了。

从地理环境的角度看,东方文明与西方文明之间隔着横跨大陆的沙漠地带,隆起的青藏高原和其外围的喜马拉雅山脉更是一道难以逾越的天然屏障。公元前3世纪,马其顿王亚历山大在征服了地中海周边大部分土地后挥师东进,也只是占领了印度,就再也没能前行。青藏高原之贫瘠之寒凉之路途艰险,两千年前的人类是难以跨越的,唐代玄奘取经选择的都是从中亚绕过青藏高原的路线。当然,个别人还是有可能从海路取道印度的,比如中国取经第一人、东晋的法显和尚,他从长安出发,经河西走廊、敦煌、于阗,南越葱岭,经今巴基斯坦入阿富汗境,再返巴基斯坦境内,后东入恒河流域,到达天竺。但他的回程走的则是水路,从印度洋启程绕道马来半岛经中国南海回国,一路险象环生。对于以风帆为动力的海船来说,人口大规模从欧洲船运到亚洲几无可能。当然,法显之后又过了千年,郑和率宝船七下西洋,第一次就带了2.7万人,这是另外一个话题了。

既然与大陆西面的人类隔绝,处于中央之国的我们就专心地面对自己的问题了。这个问题是什么呢?按照历史学家黄仁宇的看法,这里的气候条件和水文状况是相对恶劣的。盛行于东亚的大陆性季风气候,冬天西伯利亚的寒风从西北吹来,呼啸而过,夏天则是来自海洋的暖湿气团,两种气团交汇而形成降雨,因此,这片大陆上的降雨主要集中在夏季,并且是在汛期比较短的时间内。季风气候并不稳定,降雨主要发生在西北风和东南风相遇的锋面上,对于特定地区,这就更增加了降雨的不确定性。旱和涝在这片广袤的大陆上几乎是常态,故而就有了《汉书·食货志》里的说法,“世之有饥穰,天之行也”。

无论是古代还是现代,农人们无时无刻不在和天气做斗争。《孟子》里提到治水有11次之多。秦始皇统一中国之后,他称颂自己的碑文里就有“决通川防”的字眼。而水患频繁,治理黄河的水患是一件浩大的民生工程,客观上就要求有统一的应对方法,这也是中国两千年来大多数时间,国家都以统一的形式存在的原因。

内部一统,矛盾则转至外部。北方与南方虽然有传统的牛羊、毛皮、粮食、茶叶等贸易,在地缘上却一直处于竞争状态。以农耕生产方式结成了统一体的亚洲东部大陆上的居民,他们面对的主要是在文明程度上落后的游牧和渔猎民族。自战国以降,历朝历代都在修造长城,不只是对外,也束缚自己的臣民。如果内地税负过高,生活无以为继,汉人则可能逃到相对自由的草原上。一伺草原势力坐大,就会对长城以内形成压力。

长城内外两种生产方式的竞争更多地表现在武力上,虽然文化传统落后,但在冷兵器时代,骑马民族往往有着更强悍的战斗能力。

有三次,这片土地上的马上民族获得了统治地位。第一次是两晋南北朝时期,北方五胡乱华,但毕竟南北朝廷沿江而治,马上民族还没有占领江南。北宋和南宋期间,北方草原像中原的春秋战国,游牧部落在草原上激烈竞争,仅和宋朝对垒的北方民族就包括党项、契丹、女真、蒙古等多部族,分别建立了西夏、辽、金和元朝。之所以此时游牧民族变得强盛起来,也是当时气候变化使然。据北京大学城市与环境学院韩茂莉教授的研究,契丹人崛起的时代,北方正经历一次暖期,温度升高了1~2摄氏度,契丹人俘获了数十万汉人,在他们的上京,也就是今天赤峰北面的巴林左旗附近地区种植庄稼。草原民族不仅先天有马背上的优势,还获得了农业的加持,战斗力愈发强大起来。及至后来蒙古人驰骋于欧亚大陆几乎打到了大西洋边上,又转身向东南进攻,南宋被攻陷,国家统一于外来民族的麾下。元朝建立后定都北京,大运河也就迎来了裁弯取直、直通南北的契机。

与其说是气候帮助了游牧民族,不如说宋朝的失败更多是败给了自己强干弱枝的军事政策。宋太祖拥兵而称帝,为防手下效仿他的做法“杯酒释兵权”。对于军队之管理也是强干弱枝,兵士与带兵将领分离,边防军队遂难形成强悍的战斗力。北方民族的崛起是汉民族示弱的后果。不过,武力上的相对退守,边境上被外部压力随时敲击,却逼迫朝廷在内部采取温和的治理策略,官府不似后来的朝廷那样强势。这换来了宋朝工商业的崛起,城市经济的繁荣,可谓“祸兮福之所倚,福兮祸之所伏”。

此后明朝的失败,败给了更为弱小的游牧部落,是和明朝皇帝进一步集权的家天下统治分不开的,外部条件只是导火索。清朝的统治,满族人有着至高无上的权威,但开放科举、政府机构和地方行政均满汉共治,已经很难说是百分百的异族统治了。

内部大一统,外部与游牧民族竞争,北方作为前线其地理位置就显得尤其重要了。早在汉代司马迁修《史记》就提道,“夫作事者必于东南,收功实者常于西北”。这句话的意思是,“起义的人一般来自东南,统一天下的却来自西北”。这段话出自《史记·六国年表》,说明汉以前的历史已经显示出西北对朝代更替的重要性。“禹兴于西羌,汤起于亳,周之王也以丰镐伐殷,秦之帝用雍州兴,汉之兴自蜀汉。”不过,彼时的东南并不是唐宋以后在中国的经济版图上变得越来越重要的江南地区,而是黄河及淮河的下游地带。

内部大一统,外部与游牧民族竞争,北方作为前线其地理位置就显得尤其重要了。早在汉代司马迁修《史记》就提道,“夫作事者必于东南,收功实者常于西北”。这句话的意思是,“起义的人一般来自东南,统一天下的却来自西北”。这段话出自《史记·六国年表》,说明汉以前的历史已经显示出西北对朝代更替的重要性。“禹兴于西羌,汤起于亳,周之王也以丰镐伐殷,秦之帝用雍州兴,汉之兴自蜀汉。”不过,彼时的东南并不是唐宋以后在中国的经济版图上变得越来越重要的江南地区,而是黄河及淮河的下游地带。

唐宋之后江南富庶已超过北方,甚至“作事者”也是出自北方,比如宋朝的宋江兄弟啸据梁山泊,元末的白莲教兴起,明末起义军陕西起义。值得一提的是,元朝及隋朝的覆亡都从挖运河开始,成千上万的民夫被征集到运河工地,就如同聚拢起来的干柴,火星落下,烧起来即为烈火。元朝的农民起义自白莲教始,白莲教就是在挖河的河工群体中流传的。到了清朝初期,天理教众攻陷了紫禁城,天理教的头目林清,这个街头混混曾经混迹于各种底层行当,其中就包括在运河上当纤夫。纤夫这个职业在以农业为主的时代,我想就如同资本主义国家的工厂之于无产阶级,聚集了很多无家无业的平民百姓。

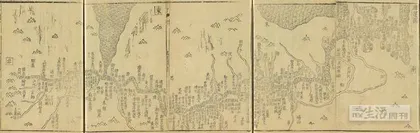

唐宋以后,南方富庶。以南方物资助北方之抗敌,抑制北方天灾引发的人祸,维持南北大一统的局面,便成为国家治理的要务。国家分裂的时候是不需要漕运的,三国两晋南北朝政权分散,各地政府自行解决其境内的给养和商品流通。即使隋统一之后,按照国学大师钱穆在《中国经济史》里的说法,隋炀帝大业元年,开通济渠,四年开永济渠,于东南和东北地区大兴水运,但并非是北方需要南方的粮食。到了唐代以后,租调更多了,才重视将南方的粮米棉帛运送到北方京师地区。尤其是“安史之乱”后,北方多地藩镇割据收不上税,南方的税收才成为支撑朝廷运转的主力。

及至北宋时期北方战事日紧,北宋末期还要岁币纳贡于西夏、辽和金,朝廷更是需要南方的财富维持与北方民族的短暂和平。其实北宋之定都汴京就是为了利用河运的便利。以今日开封市区所在地的海拔观察,洛阳的海拔高度147米,开封的海拔高度76米,洛阳的海拔高出开封71米,而两地的距离不足200公里,巨大的水势落差成为船运的难题。唐后的五代十国时期,作为漕运枢纽的开封因交通之利而屡次被定为国都,“陈桥兵变”后的宋朝延续了这一趋势,开封遂成为融经济和政治于一体的大都会。

可开封身处大平原,四周无天险可守,所谓“四战之地”。赵匡胤开国后忧心忡忡,一直想迁都洛阳,却遭到大臣和他弟弟开封府尹赵光义的反对,迁都之事只好作罢。但太祖也留下了对未来的忧虑:百年后子孙必然败光家业。当一个个新兴政权将国都建于大平原上,无险可守的地理困境只能靠更多的军队来弥补,财务消耗越来越多,这是很多政权短命的原因。明朝最初定都南京而被地方藩王夺位,也有地理原因。

有明一代天子守国门,朱棣即位的当年即征用船只向北方运粮。明清两代中国经济重心继续南移,不只是“苏湖熟,天下足”,更演变成“湖广熟,天下足”。按照钱穆的讲义,清初的漕运定额是400万石,各省的定额起初是南四北一,到了清乾隆十八年,变成了南八北一,乾隆四十四年,则进一步提升到南十北一。北方统治者对南方粮食的依赖可见一斑。

南方人被盘剥,难道他们就不想反抗?19世纪英国的历史学家亨利·托马斯·巴克尔也是一位坚定的地理环境决定论信仰者,他说,有四个主要自然因素决定着人类的生活和命运:气候、食物、土壤、地形。这里不妨据此推理一番:南方多山多江河湖沼,冷兵器时代是难以大规模集结作战的,而北方人高大健壮,北方地势平坦适合牧马,种种因素都更利于征战掳掠。曾经,因为中原地带战马疲敝,脑洞大开的隋炀帝甚至想出了一个主意,放2000匹母马到草原上配种。彼时,北方在军力上的优势是南方居民难以克服的,也只有“有钱的出钱、有力的出力”,才能保境安民。华夏大地于是形成了一种南粮北运的路径依赖,以南方的物产、北方的膂力,抵御更北方的劫掠。

事实也证明这样的投资是值得的。在临清的钞关博物馆里,我看到了一段史料,1642年女真人一次“打秋风”,从黄崖口入关一路打到临清,一路上尸横遍野,劫掠黄金2200余两、白银220万两、人口39万。而这里作为全国最大钞关,在最引以为傲的一年里,税收银两也不过11万两。

当然,戍边之士卒也并非全靠外来供给。自汉以来朝廷就开始了在戍边军民间的屯田实践,但粮草之供给仍需要南方的支持,这也可以理解为保护费吧。

在修造运河这件事上,我们或许过于早熟了。

在修造运河这件事上,我们或许过于早熟了。

被尊称为最后一位大儒的国学大师梁漱溟对中国文化的评价是早熟,过犹不及,在物质文明还没有达到相当高度的时候就进入了中央集权的状态。梁漱溟认为,身先心后,首先要发展科技,然后才是人文。黄仁宇在不同的文章里也一次次地阐述中国政治体制的早熟,我们在还没有足够的物质财富支撑下,就过早地进入了大一统状态,势必为贫瘠土壤上的集权,这种集权中绝大多数人仅在生存线上挣扎,物质财富本来就不充裕,其中相当部分还被用来维持皇权了。当然,我们也可以说,梁漱溟和黄仁宇如是论断是站在了西方中心论的角度上说话。如果没有比较,文明本无所谓先与后。

对北京的城市结构稍作观察,类似的结论也是呼之欲出的。这座城市的中心部位,不仅是紫禁城,还包括皇城,只为一个家庭专享。仅从面积上看,就占了整个城市的十之有一。而源源不断的来自南方的漕粮丝绸锦缎,也多是为了维持皇家的开销和排场。漕运是集权政治和小农经济结合的产物。历朝历代,虽然偶尔也利用漕运调剂各地余缺,济危助难,但漕运的主体是在全国范围内征收物资运往都城。在明朝,为了保证漕运物资的顺利运达还发明了连坐制度。

我们从兴修水利的角度讨论运河开凿与国家统治的关系。中国的运河开凿从来都是国家行为,只是到了很晚近的时期,比如清朝末期才有了诸如黄河河套农民自发开运河开垦荒地的行为。而隋朝和元朝两次集中开凿大运河,都因为耗尽了国力民怨沸腾,招致朝代更替。隋朝开运河动用百万民夫,元朝开运河最艰难的山东段持续了几十年,动用250万民夫,这在当时都是压垮骆驼的最后一根稻草。以大帝国的体量而言,其工程量并不是一个天文数字。但一项举国动员的工程,却招致了朝廷的覆亡,何解?

只能说这个大帝国的生产力低下,在绝大多数人只能勉强生存的状态下,稍微拿走一点生活资料,都可能引起巨大的动荡。

在化石能源未被人类利用的时代,也就是蒸汽机发明之前,纯人力开掘运河并非中国人之专属。我们不妨看看工业革命处于萌芽阶段的英国,当英国的作坊主们开始利用水力纺织,用煤炼铁制作机械,全国各地遍开工厂之后,大宗商品的运输成了摆在他们面前的瓶颈。英国人是怎么做的呢?他们也是开运河,也只能靠人力、靠双手。起初他们用等高线法开运河,造出的运河颇为曲折。后来为了提高效率修了大量水闸,甚至纯粹用双手开山修隧道。几十年内,英国的土地上就“刻划”出了长达6400公里的运河水道,这其中包括高高架起的水槽。铁路出现之前,英国俨然已是运河上的国家了。从这个意义上讲,资本主义的出现并不是因为先有了蒸汽机,而是先有了一种机制,释放出人们赚钱的动力。

亚当·斯密在《国富论》里写道:“运河修筑固然有着广泛且深远的用处,但人们一不留神便会弄巧成拙,花出大把冤枉钱,最后竹篮打水一场空。”

中国因为制度的早熟,运河得以发挥了上千年的作用,这当然是幸运的。不过,英国的运河虽然很快就被铁路网络取代,却是日不落帝国上升阶段的一个必然途径,一级台阶,一块垫脚石,也是意义非凡。 中国古代史大运河南方与北方