大运河与黄河,相生相克的两条河

作者:邢海洋 地球上塑造地形地貌最重要的力量是水和风,具体表现为侵蚀和堆积。水流之作用是在高的地方侵蚀,在低的地方堆积。大江大河出山后,从崇山峻岭中携带的泥沙便会因水流变得缓慢而一点点堆积下来。堆积的次序先是卵石,再是粗大的沙粒,渐次为细沙。广阔的华北平原就是被滦河、海河、黄河和淮河堆积出来的。

地球上塑造地形地貌最重要的力量是水和风,具体表现为侵蚀和堆积。水流之作用是在高的地方侵蚀,在低的地方堆积。大江大河出山后,从崇山峻岭中携带的泥沙便会因水流变得缓慢而一点点堆积下来。堆积的次序先是卵石,再是粗大的沙粒,渐次为细沙。广阔的华北平原就是被滦河、海河、黄河和淮河堆积出来的。

华北平原堆积物的厚度之深,也是让人惊叹的。自第三纪,也就是恐龙灭绝的6500万年前以来,这里多数地方的沉积厚达七八百米,沉积最厚的开封、商丘、徐州一带达5000米。有了如此宽厚的基底,就不难想象为什么它如此平展了。当我自北京向南而行,一路上唯有靠着高速路上的指示牌了解所在位置。地形地貌是如此相似,让你很难分辨究竟到了哪里,于是不由得想起了古人“陆海”的比喻。城市的面貌还是有所不同的,但就自然形态而言,广阔的华北大平原一马平川,唯有经过跨越河流的特大桥梁时,才会感叹河流对地貌的塑造能力。比如在北京南部跨越永定河这条基本没有流水的河流时,高速路上的高架桥竟然长达7.1公里,意味着当年河水泛滥肆虐的时候,如此巨大的范围内都可能有河水流过。河水左右摆动漫流,沙石泥土沉积下来,大平原因此而成形。

河流塑造平原的过程并非一朝一夕。这里首先是地壳基础岩层缓慢沉降,河流顺势堆积。河流的堆积过程也是不均匀的,在一个地方堆积久了,抬高了地表,随后会漫流到其他区域。逐次堆积,最终形成一个大致平直的扇面。

与其他地方的大平原不同的是,塑造华北平原的主要河流是黄河。黄河是世界上含沙量最大的河流,一碗河水半碗沙。除了加快平原的“厚度建设”,黄河还因为堆积的速度快而不得不频繁改道。随着华夏人民从黄河中游的黄土高原地带向下游迁徙,人类便开始了和黄河的漫长缠斗,既要利用黄河水源以灌溉,又需依靠黄河夹带的肥沃土壤以垦殖耕作,同时还要防止黄河决口冲毁家园、浸泡农田。黄河之利是缓慢释放出来的,少见于文献记载,黄河之害则频繁见诸于典籍,给人的印象是黄河有百害无一利,其实并非如此。

出了三门峡之后黄河一路向西,但在洛阳到郑州的近百公里内仍受制于伏牛山与太行山对峙的喇叭口地形,过了郑州才是一望无际的平阔地带。留给黄河发挥的空间似乎不大,尤其200公里外,黄河的正对面便是北方平原上最大的一片山地丘陵——山东半岛内陆的丘陵和山地。山地的制高点是泰山,海拔在1500米以上,但大部分地区山势并不高耸,却足以阻止黄河一路东流。尽管黄河会绕道通过,还是会在丘陵地的外围,在水流的惯性下堆积出一片相对高的土地,这便是所谓的黄河水脊。这也是为什么即使京杭大运河避开了山东丘陵,却无法以等高线的办法避开水脊的原因,于是有了另一篇文章中我们着力提及的南旺分水枢纽工程。

自有文字记录以来,文献记录了黄河上千次的水患和六次大的改道,这里不赘述了。但黄河的“摆动”能力还是让人惊叹,战国时期黄河曾逼近北京的南郊,夺淮入海的黄河向南流动也是拐了个大弯。大体上以孟津为顶点,在北抵天津、南界淮河这样一个大三角洲上,都是黄河改道迁徙的范围。当然和黄河中游的“几”字形比起来这算不得什么,水往低处流,既然山东丘陵挡住了去路,在向着大海流动的过程中黄河选择什么样的路线都是有可能的。实际上,正是因为黄河巨大的摆动角度,其塑造出的宽阔且微微倾斜的扇面一样的地形,以及平原上的古河道,都为古人修凿大运河提供了便利。

自有文字记录以来,文献记录了黄河上千次的水患和六次大的改道,这里不赘述了。但黄河的“摆动”能力还是让人惊叹,战国时期黄河曾逼近北京的南郊,夺淮入海的黄河向南流动也是拐了个大弯。大体上以孟津为顶点,在北抵天津、南界淮河这样一个大三角洲上,都是黄河改道迁徙的范围。当然和黄河中游的“几”字形比起来这算不得什么,水往低处流,既然山东丘陵挡住了去路,在向着大海流动的过程中黄河选择什么样的路线都是有可能的。实际上,正是因为黄河巨大的摆动角度,其塑造出的宽阔且微微倾斜的扇面一样的地形,以及平原上的古河道,都为古人修凿大运河提供了便利。

及至黄河在古人的不断“呵护”下越来越高成了地上河,黄河遂成为华北平原上的一个重要分水岭。黄河流域两边的淮河与海河两大水系,也对运河的开掘有着至关重要的意义。原因无他,任何水系都是由分水岭向入海口汇集水源的。隋代都城洛阳正处于分水岭的上端,北京之郊区通州和长江边的扬州则分别处于河流的下游地段,在现有的河道上挖掘运河是事半功倍的工程选择。

隋代修凿大运河的时候,黄河的走向与今天的黄河大致相仿,但稍微偏北。隋大业四年(608)正月,隋炀帝“诏发河北诸郡男女百余万开永济渠,引沁水南达于河,北通涿郡(今北京城区西南隅)”。这表明隋炀帝当年开凿大运河时,沁河是永济渠的源头。而今天的沁水几乎是黄河出山前最后汇入的河流,再向下游黄河则以分水岭的形象出现,据黄河咫尺之遥的卫漳河、徒骇河和马颊河等都向东北奔流,汇入海河。

尽管修凿永济渠时隋炀帝不惜动用举国之力,男丁不够用连妇女也征调,可永济渠能够一年内建成,还是因为它借用了曹操北征袁尚时开凿的白沟。白沟之开凿,则是建安九年(204),曹操“遏淇水入白沟,以通粮道”。白沟古时也是一条自然河流,只是水量不大,曹操截断了一条流入黄河的河流淇水,使之改流入白沟,由此白沟逐渐发展成为一条大河。这就是永济渠的前身。

而通济渠的走向与如今淮河的众多支流大体一致。隋大业元年(605),经过一年的挖掘,通济渠开通。通济渠也非平地开河,而是在一条古渠道鸿沟的基础上挖掘疏浚而成的。鸿沟最初是战国时魏国挖掘的,鸿沟以黄河为水源,呈西北-东南流向,包括涡水、涣水、睢水、汳水等分支,最终汇入淮水的支流颍水。战国时期古人还没有能力建闸坝,鸿沟却能舟船直行千里,足以说明这条线路的地势几乎没有波澜。隋唐之前黄河还未曾向东南方向改流,南宋时才夺淮入海,这意味着尽管在人类史籍记载中黄河此前未曾在鲁南和江淮大地上流动,其更古远的时期一定有过类似情形。

人类未有能力束黄河于单一河道,且不断抬高河床前,这应是黄河的常态。

黄河塑造出华北平原近乎完美的扇面样的脉络筋骨,大运河的修凿者因势利导,取得了事半功倍的效果。但问题是,淮河、黄河与长江三条不同的水系各行其道,各有分水岭,分水岭处在流域中相对高的位置,南北向的大运河要克服其高度,则工程量加倍,建造的艰辛非顺着水流可比。

黄河塑造出华北平原近乎完美的扇面样的脉络筋骨,大运河的修凿者因势利导,取得了事半功倍的效果。但问题是,淮河、黄河与长江三条不同的水系各行其道,各有分水岭,分水岭处在流域中相对高的位置,南北向的大运河要克服其高度,则工程量加倍,建造的艰辛非顺着水流可比。

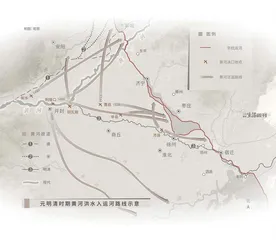

这里就要提到黄河夺泗夺淮。金人把南宋逼过了长江,但对黄河的治理却是重视北岸轻视南岸,1194年黄河在阳武故堤决口,洪水一路南下侵夺了淮阳以下的淮河河道。黄河开始了长达700年的对淮河水系的塑造。古时的淮河入海口在江苏射阳,独流入海,入海前汇集了多条支流。其中有一条泗水河水量变化很大,源出蒙山,经曲阜、兖州、沛县至徐州,这正是元朝对大运河截弯取直的大致走向。古泗水流域面积比现今骆马湖及上游水系面积要大,当时是淮河最大的支流。

黄河的夺泗夺淮,挟带1万多亿吨泥沙,使山东南部的多条河流不能入淮,淮河的入海河道被泥沙封闭,逼迫淮河从洪泽湖南部冲出一条水道,汇入长江。

黄河泥沙堆积,淮河宣泄不畅,低处聚水成湖。洪泽湖原来是一片浅水小湖泊,黄河夺淮在盱眙以东淤积,原来的小湖扩大为洪泽湖。但洪泽湖水势成今日之规模,还因为黄河淤积堆沙太堪。明代治河官员想出了大筑高堰,蓄清刷黄的办法,为了增强水势不断加高高家堰,抬升水位,于是,湖泊面积愈发扩大了。

过山东济宁一路向南,南阳湖、昭阳湖、微山湖排列成串,过了徐州和宿迁,举目皆是洪泽湖和高邮湖浩瀚的湖面。元代修建南北大运河的时候,这些湖泊已经因为宋时的黄河南侵而成形,古人借湖泊之水打通南北粮道也就水到渠成了。

今日行走在大运河畔,宽阔的柏油马路往往建设在运河的大堤上,一边是湖,一边是河,其景致令人心旷神怡。可既然有了湖,为什么还要单挖一条河道,颇让人疑惑?但若我们以高速公路的视角看大运河,也就很好解释了。湖泊虽大,但水有深浅,风大浪急,在古代没有机械动力的时候湖泊如同大海一样难以行舟。而在运河之中,水位可借助湖泊的水位来调节,河岸便于纤夫拉拽拖曳。因为湖泊的存在,湖岸边的地势大致平直,运河的开凿也变得容易;又因为湖泊的存在,运河不愁水源,天然的大水柜随时调剂余缺,不亦乐乎。

一条肆虐了千万年的黄河,看似给中华民族的繁衍带来了那么多的侵害,实际上无论隋代运河的开凿还是元代的沟通南北,都是黄河预先帮助我们打下了一个好的基础。吹沙船比喻

行走在华北大地上,我突然冒出了一个想法,黄河对华北平原的塑造,就如同在郑州的黄河出山口放置了一艘功率极大的吹沙船,这艘船从黄土高原吸取沙土,再吹向下游的大海。船的位置是固定的,吹出来的便是一个扇面状的土地;又因为船的正对面是一片浅山丘陵组成的岛屿,沙子吹到这里会拥塞住,形成一片相对高的,与华北平原方向相反的小扇形沙地。

于是乎,吹沙船能力所及范围最远的北方天津区域土地自然伸展到海平面以下,向南方,黄河夺淮入海的废黄河处地势也低至海面附近。而自黄河出山到山东丘陵距离不过200余公里,这正是华北平原的扇脊所在。运河要跨过扇脊,要么在一大一小两个扇形土地的交汇处走捷径,那里应该也是黄河的拐弯处,可以利用黄河水做运河的水源;要么在山东丘陵的边缘地带,利用从山地和丘陵流淌下来的水源。实际上,明清两朝南旺分水利用的正是发源于泰莱山地的汶水,这是国内少有的自东向西流淌的河流,明朝疏通运河正是截流了此河,引为水源,大运河因此沟通南北。

若以吹沙船的比喻看待1194年黄河南下夺淮入海与沟通南北的元代运河的关系,两个重大水利事件相距不过百年时间。加之战乱频仍,鲁南苏北处于各方争斗的前线区域,政府似乎很难组织有效的河工治理,这段黄河也就不会因为人工干预而成为地上河流。事实也正是如此,元代大运河之过黄河并不需要过闸,而只是以畜力或人力拉拽过堰坝,这足以说明黄河和运河的水面高度相去无几。反而是到了山东中部地界,因为要过水脊,元人修造了众多的水闸,工程极其艰难,旷日持久,这也埋下了元朝覆亡的隐患。

元代之前的各朝代运河都和黄河联系在一起,有的利用黄河某一段的支流,有的直接引黄河水为水源。而元代国都在北,有了和前朝不同的需求。元人起初利用黄河和陆运运粮,还尝试海运,各种运输方式的艰难都经历了一遍,最后不得不硬着头皮开凿南北运河,并由此触发了帝国崩溃的契机。

古人不是没想过“借黄济运”。我想正因为河水太浑,太难以驾驭,利用黄河水正如同北京通惠河段之利用永定河水,危险大于收益。

当我们以20世纪的水利知识看待700年乃至2000年前的运河修凿,一切都变得简单易解,至少从设计角度是如此简单明了。可没有上帝视角的古人,却要在一次次试错中摸索出经验,哪怕一点点的进步,都称得上是人类水利史上的壮举。 大运河黄河丘陵湖泊