追问2021|面对这些变化,你做好准备了吗?

作者:三联生活周刊 01:17

01:17

如果用一个关键词来概括这一年,我们选择了“变”:经济形势之变、天气气候之变、教育政策之变、性别审美观念之变、生活方式之变……不确定带来的改变随时发生,而努力接受新事物、新政策、新环境和新的生活节奏,是适应改变的一种方法。

面对这些改变,《三联生活周刊》的记者们依然保持着观察与思考,每个需要记录的时刻,他们都在现场。

2021年初,三联生活周刊•数字刊正式于“三联中读APP”上线,我们和读者的连接也从纸张拓展到了屏幕。我们希望通过三联人的文字、声音和影像,去拓展每一期报道的信息容量与传播边界,为生活提供更多维的观察与更鲜活的记录。

2021年接近尾声,根据三联数字刊话题热度,我们特别制作了年度十大追问,这些记录是我们共同经历的见证。

● 2021年8月

● 2021年8月

今年8月,32岁投资人魏萌的意外去世,让以工作坊模式存在的精神训练课程进入大众视野。这类工作坊在国内已存在近30年,学员从企业老板、行业高管扩展到普通白领。

不断下沉的市场背后,切中的是都市人必须成为“更好的自己”的心理需求。中国人的“自我”是建立在社会关系中的,如何在复杂的关系网中放下对“完美自我”的过度追求和找到真正的自我,可能从来不是一个简单的问题。我们试图打破完美主义陷阱,用专业与积极的视角认识、接纳自己。

● 2021年8月

● 2021年8月

在商业化的环境之下,人们对于身体标准化的、美的追求已经到了一种过于苛刻甚至病态的状态。普通人如何让自己去理解、接纳自己不完美的身体和进行身体性的表达,是我们这一期封面想要探讨的内容。从舞蹈专业者到拍摄普通人身体的摄影师,从高龄退役的芭蕾舞者再到记者进行身体训练和减肥记录的故事,都囊括在封面之中。

● 2021年4月

● 2021年4月

2020年初,《三联生活周刊》决定启动人文城市奖的评选,搭建一个应对当下的建筑/城市的评价体系。今年4月8日,第一届三联人文城市奖颁奖典礼在成都举办。

在本期三联人文城市奖封面特辑中,我们的记者走访了很多城市,记录下了新一轮空间生产的模式变化——从物的城市到人的城市,以及在公共空间、建筑设计、社区营造、生态贡献、城市创新五个维度上获奖项目的故事,而它们也是中国正在进行的新一轮城市竞争的缩影。

在本期三联人文城市奖封面特辑中,我们的记者走访了很多城市,记录下了新一轮空间生产的模式变化——从物的城市到人的城市,以及在公共空间、建筑设计、社区营造、生态贡献、城市创新五个维度上获奖项目的故事,而它们也是中国正在进行的新一轮城市竞争的缩影。

● 2021年5月

● 2021年5月

在五一长假期间,我们推出了野奢露营的封面话题,非常轻松,有关生活方式,也有关旅行。近几年它从英国兴起,受到了人们尤其是年轻人的欢迎。我们派出了五路记者分别前往北京、杭州、宁夏、成都和深圳,实地探访不同城市的露营方式,在不同的自然地貌中与这些“野奢分子”深居简出。

记者张星云在成都看到了机车骑行、手作、丛林生存等组成的“最能耍”的露营文化;陈璐在上海和杭州体会到了一种源自城市的自然生活美学;卡生在阿拉善左旗腾格里沙漠的太阳湖边,被营地里的即兴钢鼓曲所吸引;艾江涛在汕头的海边,和朋友围炉而坐,吃着烤榴莲、潮汕牛肉羹,喝着手冲咖啡、功夫茶,聊到深夜仍然不愿睡去;黑麦在北京采访了露营达人小飞,感受帐篷乌托邦的周而复始。

记者张星云在成都看到了机车骑行、手作、丛林生存等组成的“最能耍”的露营文化;陈璐在上海和杭州体会到了一种源自城市的自然生活美学;卡生在阿拉善左旗腾格里沙漠的太阳湖边,被营地里的即兴钢鼓曲所吸引;艾江涛在汕头的海边,和朋友围炉而坐,吃着烤榴莲、潮汕牛肉羹,喝着手冲咖啡、功夫茶,聊到深夜仍然不愿睡去;黑麦在北京采访了露营达人小飞,感受帐篷乌托邦的周而复始。

露营正在成为一种“一夜乌托邦”式的社交方式,人们从城市出发,结伴扎营,在有限的时间里,构建出新的社区生活,直至活动结束,人们收起帐篷,从这个真实存在过的幻梦中走出,继续回到城市的现实生活中。

● 2021年2月

● 2021年2月

在今年大年三十的晚上,一个独居的女孩没带手机,被困在卫生间里长达三十个小时。期间她多次大声呼救,用花洒砸门、撬锁、敲水管,邻居们闻声而来又散去,无人相助。这件事情迅速登上热搜,人们开始再次权衡独居这种生活方式所带来的自由和危机。

我们将“一个人住”作为本期封面故事的主题,探讨独居生活如何改变我们的家庭结构,社区服务和城市规划,解答我们对独居生活长久以来的疑问:独居的社会成因是什么?孤独是独居的弊端吗?中国独居人口的增长是一种负面的社会现象吗?

● 2021年6月

● 2021年6月

今年年初,艺术家邓玉峰在北京798艺术区实施了他“隐私”三部曲的最后一部《永生》。他邀请了许多电视媒体,现场拍摄他将个人隐私曝光给世界的一幕。

大数据时代,人们的隐私焦虑日益加重,但仍旧或主动或被动地向第三方平台交出隐私来换取安全便利。随着互联网的发展,人们热衷于在社交平台上晒一切,晒自己、晒孩子。“晒”音似“share”,但这种本意是分享的行为,如今逐渐成了第三方平台绘制用户数据肖像并以此盈利的一个重要环节,而大多数人对此往往缺乏保护意识。本期的封面故事聚焦大数据时代个体的隐私焦虑,重新思考大数据时代个体和社会之间的边界。

● 2021年7月

● 2021年7月

今年7月20日,一场特大暴雨让一个拥有1200万人口的省会几乎陷于瘫痪。这座北方城市经历的罕见暴雨,实际上是向我们所有城市的容灾能力提出问题。我们的前线记者到访河南多地暴雨现场进行追踪报道,记录下了郑州、巩义、新乡、卫辉等多地的受灾情况。

在数字刊播客节目“Talk三联”中,参与前线报道的摄影记者张雷和本期封面主笔张从志,分享了他们的采访经历与感受。

在数字刊播客节目“Talk三联”中,参与前线报道的摄影记者张雷和本期封面主笔张从志,分享了他们的采访经历与感受。

→播客|郑州救灾亲历:当一个人成为洪水中的孤岛

→播客|郑州救灾亲历:当一个人成为洪水中的孤岛

从此次罕见暴雨可以看到,我们过去对于气候的地域性认知已经不足以解释目前全球气候变化带来的种种极端天气。对于此次突发险情,郑州及其他城市可以吸取什么教训?随着极端天气日趋频繁,城市能够如何提升容灾能力?本期杂志我们藉由郑州暴雨,提出对于城市的容灾能力的探讨与思考。

● 2021年9月

● 2021年9月

在7月份席卷河南的暴雨来临之时,欧洲西部也正饱受洪灾之苦。一连串的极端气象事件袭来,密集而剧烈。于是这次我们深入西北,从地理、经济、生活方式等角度探寻“气候暖湿化”究竟带来了哪些新景象。

主笔邢海洋自北京出发,经陕西、甘肃一带到达祁连山和河西走廊,重走古人进入西域的路线,讲述了古今地理变迁的故事;另一位主笔杨璐则沿着长城,自北京经河北、山西抵达甘肃,曾经黄土连天之地如今也已改头换面。这期封面报道从地理学和文化演变原因角度出发,探究气候变化对中国西北地区的确切影响。

● 2021年10月

● 2021年10月

10月初,山西各地突然遭遇罕见暴雨,山西省气象局启动暴雨四级应急响应。受此次强降雨影响,省内大量古建筑受损引发广泛关注。晋祠多处建筑屋面漏水,奉圣寺大殿西南角挡土墙坍塌;天龙山石窟部分石窟漏水,山体塌方损坏景区部分路面……记者张星云和摄影记者于楚众共同奔赴山西,探访暴雨后的乡村古建筑。

● 2021年6月

● 2021年6月

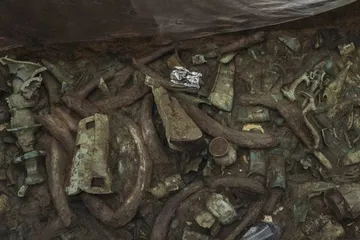

今年,三星堆开启6个新坑发掘,一直是媒体和公众关注的焦点,甚至多次上了热搜。人们再次对三星堆出土青铜器物的奇特和神秘津津乐道,各种曾经在八十年代尘嚣日上的来源说也再次广为播散。但是,如果把视野放宽,放在一个更宽广的南方考古文化坐标里来看三星堆,我们却会有不一样的认知。

记者们自西而东,沿长江主线和支流,踏访了四川三星堆、陕西汉中、湖南炭河里、湖北盘龙城和江西新干大洋洲这五个商周青铜时代的南方考古遗址。通过几个地点的串联比对,在黄河流域为核心的中原文明之外,呈现同时期商之南土有着怎样形态的文明图景。这几个考古遗址有什么特点?它们都有哪些难解的谜题?带着这些疑问,我们开启了一场考古之旅。

记者们自西而东,沿长江主线和支流,踏访了四川三星堆、陕西汉中、湖南炭河里、湖北盘龙城和江西新干大洋洲这五个商周青铜时代的南方考古遗址。通过几个地点的串联比对,在黄河流域为核心的中原文明之外,呈现同时期商之南土有着怎样形态的文明图景。这几个考古遗址有什么特点?它们都有哪些难解的谜题?带着这些疑问,我们开启了一场考古之旅。

● 2021年10月

● 2021年10月

2021年是中国考古百年。百年来一代代考古学者筚路蓝缕,依靠扎实的田野工作,从物质遗存的层面最终达至了对中国古代文明的认知。我们每年都尽力实现一期以现场建构的考古主题封面报道,探讨在文字线索之外,物证的科学发掘与研究对于我们认识中国历史有着怎样厚重和深远的意义。

于是,我们特别准备了“重走仰韶时代的考古现场”的专题报道。为什么中国的考古百年源头是仰韶遗址?百年前一位瑞典人是如何揭开了中国考古工作的序幕?我们的五位记者以仰韶时代为时间轴线,以黄河中上游流域为地理路线,分别前往了五个地区,再现当年考古遗迹和考古人的传奇故事。

● 2021年4月

● 2021年4月

在如今的网络社交平台上,“性别气质”是经常引起公众热议的一个话题。我们探讨“直男”的消失,这个话题有意思且看似矛盾的地方在于,人们一方面反感缺乏“阳刚之气”的小鲜肉、流量明星的霸屏,呼吁“真男人”的回归;另一方面又频频借“直男”一词抒发对传统男性“爱无能”、耻于表露与交流情感这些方面的不满。在这种“又爱又恨”的矛盾状态中,我们可以窥见人们对性别气质的理解与期待。

● 2021年8月

● 2021年8月

今年8月,芒果TV的音乐竞演综艺节目《披荆斩棘的哥哥》热播,掀起了一股审美怀旧的浪潮。与今天荧幕上清一色的美男、小“鲜肉”审美不甚相同,在二十世纪八九十年代,港台和内地都出现了一批丰富而有生机的男性角色。我们对于男性气质的感受和表达很多都来自影视作品,TVB的男星们直接或间接地塑造了一代人的审美,而如今,独具魅力的时代角色又在何处?

在当下男性外表和状态都趋向单一化的时代背景下,我们一起重温时代审美,一起讨论大众视角下的中国男性气质。

● 2021年4月

● 2021年4月

今年4月,北京市西城区房管局出台了严厉的打击学区房炒作的政策,引起了人们对学区房和孩子升学的讨论。此外,教育部2021年中考新政策中提到的5:5的普职招生比例也引发了许多家长的焦虑。在旧有认知中,具有“一考定终身”意义的考试是高考。而在今日,具有这种决定意义的考试似乎提前到了“中考”。本期《三联生活周刊》聚焦教育改革中的中考,探讨中考所牵涉的种种问题。

● 2021年12月

● 2021年12月

7月24日,教育部官网公布《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》文件,“双减政策”正式落地,其后带来了一系列连锁反应。

我们用封面的体量报道了蒲公英中学和百年职校这两所公益性学校的故事,关注农民工子女的教育问题,来探讨教育的本质。虽然这两所学校的学生家境在整个社会没有天然的竞争力,但是学生们身上体现出的放松、自在让我们看到了教育的另外一种可能。

● 2021年5月

● 2021年5月

五一国际劳动节到来之际,我们也应景地提出了“谁来当工人”的问题。对于这个问题,很多人的第一反应就是大家花那么大力气培养孩子,就是为了让他们上大学,不再去工厂当工人。但实际上,当记者走访过很多工厂之后,得到的看法或许会和一般家长有所不同。

● 2021年10月

● 2021年10月

职业教育是今年备受关注的社会话题,也承载了今天社会的真实需求。这一期杂志我们关心什么是“好的职业教育”。职业学校是中高考被淘汰的孩子才会去的地方吗?它可以帮助学生找到好工作吗?记者走访了北京、深圳、苏州、郑州四地的职业学校,深入了解其中老师和学生是如何探索职业发展道路的。

● 2021年3月

● 2021年3月

2020年3月底,新冠疫情在北美暴发,来自海外的订单严重下滑,而格兰仕集团高层却做出了在当时具有一定风险的决定:增资扩产。很快,这个决策体现出了其前瞻性:在美国的供应链尚未对新冠疫情反应过来时,大量家电订单涌向了正常复工的中国企业。订单之多、周期之短、运输之艰,让中国外资企业在营收增加的同时,也倍感压力。

● 2021年5月

● 2021年5月

新冠疫情席卷全球之后,全球主要经济体都实施了大尺度的宽松政策。大到房价,小到菜价,生活中各种价格上涨的现象不是偶然,而是资产大泡沫时代的具体体现。我们的记者走访不同行业,了解它们在这一轮资产泡沫中的变化。

● 2021年11月

● 2021年11月

近几年,越来越多的国货品牌走入消费者视野。去年我们观察到国货崛起的趋势,做了一期有关中华老字号国货的封面报道。在这一年,又有许多新国货品牌出现在社交媒体与直播间,它们的扎堆出现是偶然吗?资本的力量又是如何影响了消费赛道的发展?

记者们采访了不同消费领域的新国货品牌,了解它们在消费领域有怎样的创新,做了哪些针对中国消费者习惯的尝试,以及背后的生产营销模式是否可持续发展。

● 2021年12月

● 2021年12月

以小镇为单元的经济体形成了颇具规模的产业集群,这些在中国基层自发形成的产业集群,有着非常旺盛的活力。小镇作为连接城市和乡村的纽带,它们的发展也带动了两地的消费与就业。而当互联网的基础设施在农村越来越普及,农村和乡镇地区也就拥有了越来越多的可能性。

记者探访了位于福建、广东、山东和浙江的几座小镇和镇上的产业品牌,了解这样的产业集群是如何产生,以及在产业转型的大潮下的生存之道。

● 2021年8月

● 2021年8月

今年8月16日,北京市朝阳区人民检察院经依法审查,对犯罪嫌疑人吴亦凡以涉嫌强奸罪批准逮捕。从7年前吴亦凡从韩国到国内娱乐圈起,这些年在资本和互联网思维的影响下,娱乐产业发生了巨大变化。

几年前资本追逐电影产业,这个亲资产、高度依赖个人的领域里捧起一批明星导演和演员,催生了众多爆红IP。如今资本却纷纷转向电视剧领域,而短时间惊人收益带来了对行业的摧残与危机。吴亦凡和张哲瀚等流量艺人的倒台让我们思考:数据给一个行业带来快速暴利的同时能给社会带来进步吗?我们的记者还在数字刊播客栏目中畅谈流量明星代言、直播带货、天价片酬、阴阳合同等社会热议话题。

——————————————

未来,不确定性仍将延续。在榜单之外,《三联生活周刊》也一如既往地挖掘着一个个值得思考与探讨的议题:在《嫦娥五号的太空故事》中,详细解读了探月过程的诸多细节;《人类未来,用什么》的报道,则回溯人类使用材料的历史,展望未来人类和材料的关系;在《癌症新疗法》里,“有哪些癌症治疗的新方法能够使患者最大获益?”是我们希望探寻的问题;而在《生命与自由》中,我们希望了解,户外运动为何能成为一种追求自由和实现自我的方式……

在讨论变化的同时,我们也从时间的角度努力回到认知的原点。纪念普鲁斯特诞辰150周年的封面报道中,理解“过去为什么重要?”而回望牛顿《原理》诞生300年的过程,则揭示了理性与科学的来源……通过对这些话题的探讨,为各种变化找寻一个恒定的不变的参照。

如何在不确定中寻找平衡,我们能做的事情还有很多。新的一年,我们继续与你们相伴;新的一年,我们继续与时代同行!

————编辑:郭梦冉 胡艺玮 高一丁 辛军监制:贾冬婷 俞力莎