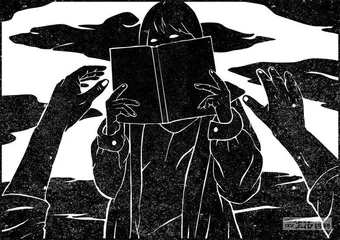

书借还是不借

作者:程旭 小宝去香港出差,我托他帮我买一本董桥的新书,直接捎到办公室来。我摩挲着这本精装小书,爱不释手:“媳妇那年带孩子去香港玩,回来带的也是牛津版董桥的《读书人家》,后来被借走没还,问了好几个人都说没借过。”坐在我旁边的同事讪讪抬起头:“那本书好像在我那儿耶。”我的第一反应居然是:“你要是没读完,就不着急还。”

小宝去香港出差,我托他帮我买一本董桥的新书,直接捎到办公室来。我摩挲着这本精装小书,爱不释手:“媳妇那年带孩子去香港玩,回来带的也是牛津版董桥的《读书人家》,后来被借走没还,问了好几个人都说没借过。”坐在我旁边的同事讪讪抬起头:“那本书好像在我那儿耶。”我的第一反应居然是:“你要是没读完,就不着急还。”

这种好面子和爱炫耀的性格是导致我“千书散尽不复来”的罪魁祸首。买来新书,薄膜都没有撕掉,就兴冲冲地拍照发微博和朋友圈。晒书和晒娃、晒吃一样,都是社交媒体上的惊扰,而晒书的毒副作用还会引来借书的烦恼。面对好友借书,我又不免假装豪爽,义薄云天地说“明天给你带来”“你先睹为快”。一来二去,不少书在我这里成了“过路书”。

借出去的书如射出去的箭,湮没于草丛,消失在人海。玩电子游戏《对马岛之魂》《塞尔达传说》,射空的箭矢偶尔还能收回,我那些借出的书可能正在装饰别人的书架。如果说“书非借不能读”,那有的人则是“非借的书不能组建图书室”。散文家阿尔弗雷德·加德纳在《论雨伞道德》一文中讲过两个极端的案例,一位著名的牧师兼文学批评家去世后,他的藏书被公开拍卖,全是一些难得的珍本,大部分书上印着各地图书馆的图章。另一位是作者的朋友,奉行“绝不把书借人”的信条,因为他书房里的4000多本书,没有一本不是借来的。

借书和还书自古都是反人性的事,西晋的杜预曾引用古谚嘱咐儿子:“有书借人为可嗤,借书送还亦可嗤。”要离借书之苦、得藏书之乐,必须手严、嘴紧、不露财,还得做好心理建设。唐代藏书家杜暹直接把不出借上升到了德性和伦理层面,自己书上的题记是“清俸买来手自校,子孙读之知圣道,鬻及借人为不孝”。

《藏书的艺术》里介绍过,欧洲中世纪修道院的图书馆为了不外借图书,会用铁链把书锁在书架上。这种情景在电影《哈利·波特和魔法石》里的霍格沃茨魔法学校图书馆和美剧《权力的游戏》里的学城图书馆都出现过。读书时须把书铺在一个倒V字形的阅读台上,台上方有铁杆,铁链一端固定在铁杆上,另一端固定在书的封面上。若你真要带走去读,会发现书页空白处写有诅咒:“借书不还或者损坏图书者会下地狱。”

为了避免道德上的困境,无论这本书装帧多么漂亮,读它多么彰显品位,我都得抑制住“拍完照等于看过”的社交欲望。实在心痒,就以“最近我读了”为开头,只发文字,不发图片。人家向我讨书借,就回复读的是电子书。来我家借书带走的,我会残忍地给他们拍一张人举着书的照片,以防再一次的不知所终。

最后,同事还是把那本董桥的书迅速地还给了我。我像平白无故得到一本新书那样欢喜而无措,这个失而复得的故事值得发一条朋友圈。 读书文学借书文化