五岳之志

作者:张星云余时欲跻危崖,登绝顶。还过岳殿东,望两崖断处,中垂草莽者千尺。为登顶间道,遂解衣攀蹑而登。二里,出危崖上,仰眺绝顶,犹杰然天半,而满山短树蒙密,槎桠枯竹,但能钩衣刺领,攀践辄断折,用力虽勤,若堕洪涛,汩汩不能出。余益鼓勇上,久之棘尽,始登其顶。时日色澄丽,俯瞰山北,崩崖乱坠,杂树密翳。是山土山无树,石山则有;北向俱石,故树皆在北。浑源州城一方,即在山麓,北瞰隔山一重,苍茫无际;南惟龙泉,西惟五台,青青与此作伍;近则龙山西亘,支峰东连,若比肩连袂,下扼沙漠者。既而下西峰,寻前入峡危崖,俯瞰茫茫,不敢下。忽回首东顾,有一人飘摇于上,因复上其处问之,指东南松柏间。望而趋,乃上时寝宫后危崖顶。未几,果得径,南经松柏林。先从顶上望,松柏葱青,如蒜叶草茎,至此则合抱参天,虎风口之松柏,不啻百倍之也。

——摘自《游恒山日记》癸酉八月十一日记述

1633年(崇祯六年)夏,徐霞客启程进行了自己人生最后一次北游。此前的三次北游,他去过泰山、嵩山和华山,而这一次,他去了山西的五台山和恒山,写下《游五台山日记》和《游恒山日记》。这次北游之后,他再出发远行,就要等到1636年开始的,历时4年从东向西南完成的“万里遐征”了。

1633年(崇祯六年)夏,徐霞客启程进行了自己人生最后一次北游。此前的三次北游,他去过泰山、嵩山和华山,而这一次,他去了山西的五台山和恒山,写下《游五台山日记》和《游恒山日记》。这次北游之后,他再出发远行,就要等到1636年开始的,历时4年从东向西南完成的“万里遐征”了。

这次他北上前往京城的路线与前两次相同,途经保定,到达河北省阜平县南关,然后穿越太行山,从龙泉关进入五台山。不过此时48岁的徐霞客已经不再像年轻时,喜欢在游记里穿插搜奇历险的段落或生动传神的景物描写,而是以一种“白描”的写法,把入山之前的一路经过朴素平实地记录下来。这段路程他用了7天时间,平均每天走100里,而今只要在北京六里桥坐上旅游大巴,5个多小时就能到达五台山了。

五台山由一系列大山和群峰组成,连绵环抱,五座山峰峰顶平坦如台,故称五台,而在五台环绕的中心山谷地带,则是台怀镇。自东汉以来这里便是文殊菩萨的道场,如今这里有将近200座寺庙,位居中国四大佛教名山之首,香火极盛。

五台山由一系列大山和群峰组成,连绵环抱,五座山峰峰顶平坦如台,故称五台,而在五台环绕的中心山谷地带,则是台怀镇。自东汉以来这里便是文殊菩萨的道场,如今这里有将近200座寺庙,位居中国四大佛教名山之首,香火极盛。

不过在徐霞客来时,这里仍属于皇家道场。五台山文化遗产中心副主任焦瑾琦告诉我,明代能够在这里遇到的香客,仅有皇帝从北京或南京派来的大臣、日本来的和尚,或者慕名而来的文人墨客和大商人。当时交通不发达,普通老百姓没有足够的条件和能力来这里,而那时的台怀镇香火虽没有现在旺,但法事祈福的规格比现在高。

如果来五台山朝拜,起码在明代时,重点并非寺庙林立的台怀镇,而是山顶的五座台顶。隋文帝颁布了一道圣旨,令五台山的僧众们在五座台顶各竖立一尊文殊菩萨像,分别是智慧文殊、聪明文殊、无垢文殊、狮子吼文殊和孺童文殊,所以如果想获得佛的大智慧,就需要把五座台顶上的文殊菩萨全拜过才可以,史称“大朝台”。这一规矩直到清乾隆时期才被打破,为了方便朝拜,在台怀镇另立黛螺顶,同样置五方文殊,这样皇帝再去朝拜就不用走遍五台台顶,而是在台怀镇就完成朝拜,被称为“小朝台”。

如今每年将近20万徒步者完成五台山“大朝台”,而在明代,真正能走完五台的人很少,除了一些高僧大德就是一些居士,因此徐霞客在游记中把朝台线路做了详细记录,就很有历史价值。

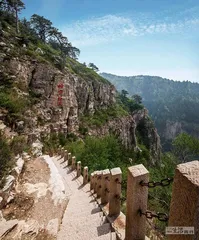

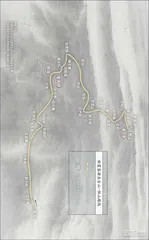

按照徐霞客的路线,我先通过800米的爬升登上了南台台顶。此时是冬季,并非北方徒步的理想季节,几乎没有游客。不过登上南台台顶后,才发现蹊跷,因为“大朝台”环线全长70公里,从南台台顶,可以沿着山脊一路走完其他几个台,不需要再下到山下的台怀镇了。也就是说,徐霞客尽管来了五台山,在五台山待了3天,但他并没有去香火最旺的台怀镇。

如今山上还留着很多朝台古道,徐霞客当年在台顶之间过夜的寺庙,现在依然给徒步者提供住宿,从30块钱的床铺到上百元的单间。

现在看来,可以说徐霞客是严格按照“大朝台”环线顺序进行的徒步,从南台到西台到中台再到北台,顺时针。不过当他到达北台后,却没有去剩下的东台台顶,而是问过北台僧人后,在僧人的指引下走捷径,直接沿着华岩岭往北走,没有完成“大朝台”,就前往恒山了。

原来对他来说,这趟北游重点并非五台山,而是五岳之一的北岳——恒山。

徐霞客从很小就有了攀登全部五岳的志向了。陈函辉在《徐霞客墓志铭》中说他年少时,“尝读《陶水监传》,辄笑曰‘为是松风可听耳,若睹青天而攀白日’,夫何远之有?及观严夫子‘州有九,涉其八;岳有五,登其四’,又抚掌曰:‘丈夫当朝碧霞而暮苍梧,乃以一隅自限耶?’”

徐霞客从很小就有了攀登全部五岳的志向了。陈函辉在《徐霞客墓志铭》中说他年少时,“尝读《陶水监传》,辄笑曰‘为是松风可听耳,若睹青天而攀白日’,夫何远之有?及观严夫子‘州有九,涉其八;岳有五,登其四’,又抚掌曰:‘丈夫当朝碧霞而暮苍梧,乃以一隅自限耶?’”

后来父亲病逝,有母在堂,不能远行,他只得将五岳之志暂时搁置。直到33岁,他启程去福建九鲤湖时,还曾说:“余志在蜀之见峨眉,粤之桂林,及太华、恒岳诸山。若罗浮、衡岳,次也,至越之五泄,闽之九漈,又次也。然蜀、广、关中,母老道远,未能卒游。”36岁他游中岳嵩山时,在游记中写:“余髫年蓄五岳志,而玄岳出五岳上,慕尤切。”可见他对少年时代的理想和志向一直念念不忘。

徐霞客爱山如命。他在《小题小香山梅花诗》序中写:“予与兄同有山癖”,愿意“与山缔生死盟”“且筑圹于侧,必如予兄而后为不负此癖也”。他的好友黄道周在《七言古一首赠徐霞客》诗中也写:“天下奇人癖爱山,负铛泻汗煮白石。”徐霞客的好友王思任更说他:“为山水可以搏命。”徐霞客后来甚至“以身许山水”,将三个儿子分别取名为屺、帆、峋,均与“山”有关。可以说,徐霞客壮游一生,与他年少时的五岳之志是分不开的。

实际上徐霞客很早就开始一点点实践五岳之志了。他22岁,人生第二次出游时,就北上登上了东岳泰山,不过没有留下游记。36岁,他第九次出游,再次北上,先后登上了中岳嵩山和西岳华山,写下了《游嵩山日记》和《游太华山日记》。后来,徐霞客又给他的好友王思任写道:“予所憾者浑源之北岳,桂林之千笋,未曾置足焉。”为实现游览北岳恒山的夙愿,1633年,46岁的徐霞客开启第十五次出游,从故乡江阴出发,再次北上京城,前往五台山和北岳恒山。在行至南京时,其友人谢德溥又以诗相赠,诗云:“只今更赴恒山约,可似青柯眺白云。”

陕西师范大学历史文化学院教授牛敬飞告诉我,1633年徐霞客去恒山时,北岳正处在移祀过程中一个尴尬的状态。北岳曾有河北曲阳恒山和山西浑源恒山之论。牛敬飞曾专门研究过古代五岳祭祀演变史,他说,此时民间已经承认山西恒山为新的北岳了,人们无论是旅游还是求功名,去的都是山西浑源恒山,而官方还维持河北曲阳恒山为北岳的旧说,官方祭祀活动也在河北。实际上从金代开始,北岳移祀的呼声就已经出现,因为自秦汉以来人们将东南西北四岳看成是国土边疆,皇帝要居于四岳中间,但金代迁都至现在的北京后,人们发现皇帝去祭祀北岳竟然要出了京城往西南走,于是萌发了移祀的念头。直到1660年,清康熙年间,官方才正式认可了北岳移祀至山西恒山。

对山川的崇拜从上古时代就普遍流行,五岳早在秦汉时期就已经成为名山大川的最高代表,是古代国家秩序的中心,儒家经典《尚书·尧典》记录了舜帝巡狩四岳的活动,《礼记·王制》里面则提到“五岳四渎”。到了东汉末年,道教兴起,五岳又很快成为道教的修仙之地,逐渐普及至民间。

由此五岳的历史开始出现两条平行的主线:一条是以儒家为中心的对五岳的官方祭祀,对于中原统一王朝,五岳等于国土,一个都不能缺失,历代帝王都对五岳进行了规格极高的封禅和祭祀,五岳四海被视为除天地之外最高的神。另一条是以道家为代表的对五岳的民间信仰。随后历史进入唐宋变革期,随着道教的兴盛,唐宋两朝都有皇帝信奉道教,唐玄宗就曾想封禅华山,儒道进一步融合,百姓与官方信仰逐步交融。

到了明朝中后期,随着世风日渐自由,心学兴起,经学素养下降,尽管文人出游登山依然首选五岳,但已经不再按照《礼记》严格实行祭拜,就像明代王士性写《五岳游草》,即便考据历史,也是游山玩水的旅游心态了。

当然也有景点“打卡”失败的案例。1609年,22岁的徐霞客人生第二次出游去了东岳泰山。按理说作为五岳之首,历史上帝王多次封禅祭祀之地,加之孔子所言“登泰山而小天下”,泰山堪称东方政治和文化的缩影,但徐霞客却没有留下任何游记,在之后的游记中也不曾对泰山做太多评价或比较。原因也许在22年后才浮出水面。1631年,与他同一时期的张岱游览泰山,在他所写的游记中可以看到一个过度旅游化的泰山:一天内有八九千游客蜂拥而至,在春季,游客人数能上涨到两万,游客们可以付费参加乘坐交椅的“团体旅行”,在山顶为登顶成功的游客准备了三种等级的付费“庆祝套餐”,泰山附近的镇上有几个巨大的旅店,每个旅店都有20多个厨房,上百的仆人、戏曲演员和大批妓女。张岱对泰山之旅非常不满,他抱怨说每爬一段上山路,都会出现大量乞丐,游人随处“题刻”,亵渎神圣的泰山。

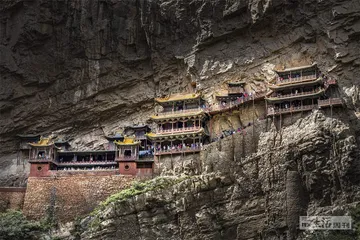

尽管徐霞客一生僧友众多,但从他的五台山、恒山游记中也能看出,他并非带着宗教信仰去登山的。在五台山,他主动抄近路错过东台台顶因而没有完成“大朝台”环线。前往恒山时也是如此。他听从寺僧的指引从五台山北台台顶经华岩岭下山,再进入繁峙县,经沙河堡、龙山,沿途只顺路参观了始建于北魏时期的高空木构建筑悬空寺,留下“天下巨观”的评价,随后便开始攀登恒山。

尽管徐霞客一生僧友众多,但从他的五台山、恒山游记中也能看出,他并非带着宗教信仰去登山的。在五台山,他主动抄近路错过东台台顶因而没有完成“大朝台”环线。前往恒山时也是如此。他听从寺僧的指引从五台山北台台顶经华岩岭下山,再进入繁峙县,经沙河堡、龙山,沿途只顺路参观了始建于北魏时期的高空木构建筑悬空寺,留下“天下巨观”的评价,随后便开始攀登恒山。

然而如今任何一位游客来到恒山周边,也许都不会做这样的旅游路线规划。恒山离世界现存最古老、最高的应县木塔只有50公里的距离,如果游览完恒山向北66公里来到古都大同,还可以再去23公里外的云冈石窟。但这些景点徐霞客都没去,在登顶恒山当日,他便下山,经张家口回了京师。那徐霞客当年寻找的是什么呢?

作为这趟旅行的终极目的地,徐霞客在游记中以一种极其平和的方式记述攀登恒山的过程。登上山顶后,他心情愉快,“日色澄丽”,向南看“南惟龙泉”,向西看“西惟五台”,两山一派青色,跟恒山做伴。这些对四围山峰的介绍,把北岳恒山的地理位置写得清清楚楚,整个山系一目了然。再回看来路,“崩崖乱坠,杂树密翳”,攀途险恶。然后他开始观察,写出了北方山的特点:“是山土山无树,石山则有。北向俱石,故树皆在北。”这里土山没有树,石山才有树。

实际在恒山山顶瞭望,我确实能感受到徐霞客描述的感受。恒山山脉连绵广阔,它不像一座山,而像一“条”山,如果从大同方向看恒山,会觉得是在开阔的平原上突然出现了一排城墙挡住去路。

在冬季,北方的山有着自己独特的视觉体验,眼前没有一片绿色,裸露的石块、黄土和干枯的黄草,一起组成了一幅宋代绢本设色的山水画,满眼棕色,与山水画中绢布的底色非常相似。我来到恒山的前一周,这里刚下过一场大雪,现在山上背阴面还存着雪。

在游记中,徐霞客特意将恒山与他以前去过的南方的天台山、武夷山作比较:“伊阙双峰,武彝九曲,俱不足以拟之也。”

中央美术学院美术史系主任黄小峰告诉我,南方文人对北方山的追求,就是从明中期开始的。在中国古代绘画史中,最初没有多少“写生”山水画家,大部分画家都是根据地方志插图或者前人绘画作为参考资料来画山水画的,“写生”这个词很长一段时间以来都是对花鸟画的特指,指将一株花挖出来,然后埋在特定的坑里,再在坑边绕圈观察。但北宋画家郭熙撰写《林泉高致》,提出要像画花鸟一样去画山,要绕着山去观察它,即“身即山川而取之”。画家韩拙发扬了郭熙的说法,他在其著名画论《山水纯全集》中表示山有四方体貌,即东西南北方的山都不一样,随即他罗列了很多山,当然首先说的就是五岳。

到了明初,江苏昆山画家王履从陕西秦王府卸任回家路上路过华阴县探望朋友,朋友找人专门陪他去华山转转,华山的峻峭使他大受震撼。回了昆山后,王履画了一套《华山图》册,一共40多件,并且写了很多类似画论的文章,其中最有名的一句便是:“吾师心,心师目,目师华山。”

《华山图》册在明中期产生了巨大影响,随着所谓旅游山水风尚的兴起,南方文人登临北方大山眼见为实的追求就此形成。

《华山图》册在明中期产生了巨大影响,随着所谓旅游山水风尚的兴起,南方文人登临北方大山眼见为实的追求就此形成。

南方文人或画家前往北方,在看到与南方不一样的山时,自然会印象深刻。黄小峰认为这种区别首先来自于山本身,通常来说北方的山普遍高于南方,泰山海拔1545米、华山2155米、恒山2016米、嵩山1512米,其次北方的山感觉上更雄伟,王履画的《华山图》册里,多是描述其身临其境,抬头看不见天,低头看不见地的感觉。而黄公望画的上海地区的九峰,其实海拔也就100米出头,而米友仁画的米氏云山,其实是丘陵地带,只是为了显示山高而采用了宋代北方山画法中的一些模式化处理,并非写实。

明代文人对大山的追求也进一步深入到绘画史中。在文人士大夫阶层,山水画自有其特定功能和作用。大幅的立轴山水画在厅堂中被挂在屏风上,在当时被男性精英所喜爱,这种山水屏风即可以表明其能够宦游或旅游的精英身份,同时又能彰显其胸怀天下的精神。

从宋代开始,山水画的流行背后就暗藏着儒家归隐的精神,所谓“林泉之致”,“仁者乐山、智者乐水”,自古圣贤多在山中修行,在归隐林泉的过程中,达成某种个人的升华。此后南朝宋画家宗炳又提出“卧游”概念,即当人老了,或者身体不舒服,去不了那么多地方看山时,就找人把山画下来,做成屏风或者挂在家里,通过在家看山水画,在想象中游历,也能完成升华。

不过显然徐霞客并不满足于“卧游”。1633年那次五台山、恒山之旅后,他在家休整了3年,他再出发,就要等到1636年开始的最后一次出行,即“万里遐征”了。1637年,在从东向西南前进的路上,他在湖南登上了南岳衡山,最终完成了自幼开始的五岳之志。随后他进入广西,继续他的西南漫游。

(参考书目:牛敬飞:《古代五岳祭祀演变考论》;董仁威:《〈徐霞客游记〉解读》;何瞻:《玉山单池:中国传统游记文学》;张晋光:《〈徐霞客游记〉所见明代恒山山脉的生态环境研究》) 华山图恒山悬空寺徐霞客五岳泰山五台山山西恒山游记