“随机创造者”阿姆莱德

作者:薛芃 约翰·阿姆莱德(John Armleder)今年73岁了。他喜欢把一头长卷发编起来,编成麻花,甩在身后。如今,头发已白了大半,他依旧这么梳,麻花编到发梢越来越细。平日里,只要是在对外的场合,阿姆莱德几乎都是一身优雅的黑色西装,有时会戴一条潮流领带,活跃下全身的“气氛”,比如印满邦尼兔的浅紫色款式。回到工作室,脱下这身行头,便扎回到自己的创作中去了。

约翰·阿姆莱德(John Armleder)今年73岁了。他喜欢把一头长卷发编起来,编成麻花,甩在身后。如今,头发已白了大半,他依旧这么梳,麻花编到发梢越来越细。平日里,只要是在对外的场合,阿姆莱德几乎都是一身优雅的黑色西装,有时会戴一条潮流领带,活跃下全身的“气氛”,比如印满邦尼兔的浅紫色款式。回到工作室,脱下这身行头,便扎回到自己的创作中去了。

阿姆莱德是瑞士最重要的当代艺术家之一,一直以来,他工作生活在日内瓦,与更活跃的法国、德国的当代艺术圈离得很近,却又保持距离。20世纪70年代,他与曾经红极一时的激浪派(Fluxus)关系密切,激浪派对他的影响甚至一直延续到今天。

10月16日,阿姆莱德在中国的首次个展“再,再”(Again,just Again)在上海外滩美术馆开幕。展览包含了阿姆莱德多年来的创作,各个时期、各个系列的代表作品都有所呈现,因此,展览也被看作一场个人回顾展。但策展人拉瑞斯·弗洛乔(Larys Frogier)和曾明俊则认为,若只是将其定义成一场回顾展,并不十分恰当,因为阿姆莱德始终没有停止过创作,在他不断向前和变化的创作生涯中,此刻还不该是回顾的时候。

这种说法想必阿姆莱德本人也是赞同的,他是一个不怀旧、不恋旧的人。在大多数人怀念上世纪70年代纽约纷繁的艺术氛围时,阿姆莱德却对过往表现得很冷静。在接受采访时,他认为,“当时的艺术世界是如此地小,而且有些与世隔绝。随着时间的推移,一切只会变得更好。因为未来拥有无穷无尽的东西需要去激活,这些都比过往更具挑战性,更令人兴奋”。

这种态度是阿姆莱德作为一个艺术家的底色,他从不沉溺在对逝去事物的追忆中,他思考的问题总会是“下一个将如何”。或许是出于这样的原因,阿姆莱德每个系列的作品都界限清晰,从泼洒、倾倒的抽象绘画到家具雕塑,从镜面反光的装置作品到各色杂物的堆叠,很难在这些东西中看到彼此之间的强关联,看似随机又随性,但把它们并置在同一个展陈空间里,又不失和谐。这种随机性共同构成了艺术家的个人属性——阿姆莱德是一个“拥抱偶然”的人。

此次大展之前,外滩美术馆进行了两年的闭馆修缮。展馆所在的亚洲文会大楼,始建于1874年,现在的立面是1933年由英国建筑师乔治·威尔逊(George Wilson)设计的,带着浓烈的装饰艺术风格。老式建筑占地面积不大,每一层的平面不算开阔,因此馆内的空间与很多大平层美术馆的空间不同,它是以垂直线上的空间层次取胜的。

展览从五楼开始,依次向下,顺着动线一直看到一楼,便是终点。五楼展出的并不是常规作品,这里是一个文献展。刚走到这里时,很难直接被略显枯燥的文献吸引,视线会不自觉地被下面一层巨大的破碎的玻璃装置拽走。四楼和五楼是打通的,这样既让四楼的空间挑高,又将两层合并为一个更大的空间,玻璃、灯光、镜面这些元素零零杂杂地堆砌在这个错综的空间里,显得迷幻又打乱了方向。

在这个充满了反光与折射的空间里,有马赛克玻璃做成的迪斯科球,有相互反射的落地试衣镜,有铺在地面上的巨大的反光银膜,这些镜面的比例、清晰度、反射角度各不相同,共同构成了一个复杂的镜面空间。整个空间里没有一个展签,也就没有多余的视觉干扰,这些镜面反射的作品看起来很像,但它们之间间隔了近20年,一部分来自2002年至2003年,一部分则是今年的新作。在这个空间里,阿姆莱德强调观众的主观性,不同视觉效果的镜面堆砌在一起,每个人感知到的都不一样。

阿姆莱德的作品里充斥着“无厘头”。他非常喜欢圣诞树,甚至是有关圣诞的一切装饰物,展览中就有各种各样的圣诞元素。整棵的圣诞树自然不必多说,有一件作品是用很多圣诞树顶上的金属面小球码放在一起,就像拼接了很多哈哈镜,组合成一面哈哈镜墙,藏匿在这些各式镜面中。

这次个展,阿姆莱德似乎把整栋美术馆都当作了自己的游乐场,他想把每个角度都塞满,存放一点惊喜。楼梯间自然很重要,五楼是一大堆废弃的旧衣服,四楼堆满了木条箱、纸箱和泡沫包装,三楼是人造植物,到了二楼是一棵倒下的金黄色的圣诞树。每下一层,这些物件的堆砌都开启了一个新的通道。

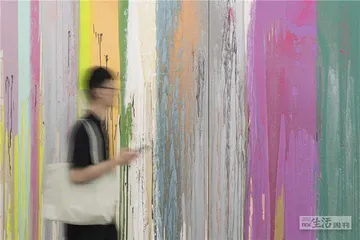

二楼的展厅里是色彩明艳的,这里集中了阿姆莱德几个最重要的创作系列。先是抽象的倾倒绘画。展厅的正中央,一幅长达8米的作品横在眼前,被称为《滑板无罪》。上世纪七八十年代,阿姆莱德开始探索自己的抽象之路,他选择了倾倒颜料的方式——将一桶一桶的颜料从画布顶端倾倒在画布上,画布保持垂直,颜料顺着流下来。不得不说,他这个方法很费颜料,看起来很简单,但难的是如何倾倒这么多颜料,在画面中融合这么多颜色,还能保持和谐的秩序感,不脏乱。

二楼的展厅里是色彩明艳的,这里集中了阿姆莱德几个最重要的创作系列。先是抽象的倾倒绘画。展厅的正中央,一幅长达8米的作品横在眼前,被称为《滑板无罪》。上世纪七八十年代,阿姆莱德开始探索自己的抽象之路,他选择了倾倒颜料的方式——将一桶一桶的颜料从画布顶端倾倒在画布上,画布保持垂直,颜料顺着流下来。不得不说,他这个方法很费颜料,看起来很简单,但难的是如何倾倒这么多颜料,在画面中融合这么多颜色,还能保持和谐的秩序感,不脏乱。

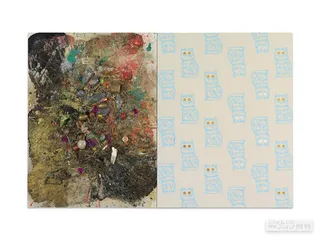

从三楼与中国摄影师张家诚合作的《虎丘公园》到二楼的彩色空间,除了那些标志性的绘画,还有不少现成的家具:沙发、手扶椅、地毯等。二楼正中心,一个黄色的猫爬架算是这些另类家具中最另类的一件了。阿姆莱德将它们称为“家具雕塑”,这个系列始于20世纪70年代,简单来说就是把家具作为一件雕塑作品,通过家具的重组呈现出不同的面貌。这看起来有些荒诞,与“现成品思维”很像,因为它们虽是家具却不能坐,只能看,只能让观众思考为什么我傻傻地看着这个沙发和旁边展厅里专用的条椅,却只能坐那个条椅,而不是这个更舒服的沙发。如果把它们调换一个位置,我能坐这个沙发吗?当发出这样的疑问时,其实已经掉进了阿姆莱德的“圈套”。

为什么会制造出“家具雕塑”系列?阿姆莱德解释道:“你知道法国作曲家埃里克·萨蒂(Erik Satie)吗?他创造了所谓的‘家具音乐’(Furniture Music)。从某种程度上说,这是环境音乐的先驱。他会让不同房间里的音乐家一次又一次地演奏同一个简单的三和弦乐曲,他不希望人们真正地聆听音乐,而只是听,至于听的是什么不重要,听着听着忘记了在听便是最好的状态。我一直认为这种区别也适用于艺术:艺术既可以被看到,也可以被观看。”

在“家具音乐”概念的影响下,阿姆莱德想到了“家具雕塑”的念头,配合着听而不闻的家具音乐,行走在视而不见的家具雕塑之间,是他想要制造出来的一个空间。观众也可以在馆内听到阿姆莱德与合作者共同创作的环境音乐。他试图把这些东西混合在一起,让艺术像空气一样,在展厅里流动,好像能感受到,但又若隐若现,把其他视觉特征更显著的作品串联起来,成为一种烘托情绪的背景。

为什么阿姆莱德的艺术看起来如此无序、没有章法,处处都是无厘头,好像在跟人开玩笑,却能在艺术界备受追捧?他为什么能成为瑞士最重要的当代艺术家?这得从上世纪60年代欧洲大陆前卫艺术流派“激浪派”说起。

为什么阿姆莱德的艺术看起来如此无序、没有章法,处处都是无厘头,好像在跟人开玩笑,却能在艺术界备受追捧?他为什么能成为瑞士最重要的当代艺术家?这得从上世纪60年代欧洲大陆前卫艺术流派“激浪派”说起。

“fluxus”一词来源于拉丁语,意思是流动、无常、摇摆的。1960年,立陶宛人乔治·麦素纳斯(George Maciunas)在纽约创办了文化类杂志《激浪派》,第一次使用到这个词。后来经营不景气,麦素纳斯欠了一身债回到欧洲,召集了一批人重新做杂志,还办了同名音乐节。混杂着各类追求创新的人群,激浪派的艺术家不局限于传统意义上的视觉艺术家,而是各种跨界的组合,绘画、音乐、行为艺术、出版、设计,他们不拘泥于形式,只追求自由的表达。

不过,说他们是流派也不妥,他们没有明确的组织、宣言,更是打心眼里排斥将自己归入某个艺术组织或流派里。他们追求自由、个性、实验主义,反规律、反理性、反传统艺术的价值标准,艺术家罗伯特·沃茨(Robert Watts)说:“没有人知道激浪派到底是什么,也许它本就该这样子。”所以至今人们谈到激浪派仍然最爱用“无法定义”这个词来定义它。

在这股风潮下,年轻的阿姆莱德也追随其中。阿姆莱德家境很好,位于日内瓦的奢侈酒店Le Richemond是其家族产业之一,因此他完全没有生计的顾虑,艺术对他来说是极纯粹的追求。阿姆莱德说自己是个直觉性的艺术家,他非常依赖直觉和随时迸发出的想法。这种直觉往往是一种本能,他还记得很小的时候,母亲经常带着他们去欧洲各地逛教堂和博物馆,从小他便浸染在古典艺术中。虽然看不懂,但没关系,“母亲采取了一种非常自由的引导方法,她不会强迫我们特别看任何一件作品”。阿姆莱德印象最深的是一次去佛罗伦萨,那时他只有四五岁,在一件弗拉·安杰利科(Fra Angelico)的画前,“我的视线在这幅画前变得模糊,我意识到我在哭”。那是他第一次感受到艺术的存在,这种直觉性的感知力与激浪派的内核很像。

进入位于日内瓦的巴黎高等美术学院之后,他意识到古典的章法已经不再是艺术的标准。在谈到激浪派时,他说:“激浪派艺术家的高明之处,就是你很难说他们哪些作品是在开玩笑,哪些又值得顶礼膜拜。这种模棱两可也极大地影响了我对自己的艺术,以及对总体上的艺术的理解。如果你觉得什么东西是完全严肃的、什么东西是完全调侃的,那你就完全没有抓住重点。”因此,再看阿姆莱德的作品,也就不必过于纠结他到底想要说什么了。

70年代初,阿姆莱德陆续参加了几次巴塞尔艺术博览会,但他并不是以艺术家的身份参加,而是一位当代艺术的推手。1969年,他与帕特里克·卢奇尼(Patrick Lucchini)和克劳德·里奇纳(Claude Rychner)共同创立了Ecart画廊,他们把自己喜欢的艺术家带到巴塞尔,推荐给更广阔的艺术界。然而从一开始,Ecart就没有单纯地做一家画廊,而是开拓了新的经营方式。除了画廊,他们还经营着一个独立出版机构,其实就是一个独立的胶印店,与画廊的业务相互关联又彼此独立。

70年代初,阿姆莱德陆续参加了几次巴塞尔艺术博览会,但他并不是以艺术家的身份参加,而是一位当代艺术的推手。1969年,他与帕特里克·卢奇尼(Patrick Lucchini)和克劳德·里奇纳(Claude Rychner)共同创立了Ecart画廊,他们把自己喜欢的艺术家带到巴塞尔,推荐给更广阔的艺术界。然而从一开始,Ecart就没有单纯地做一家画廊,而是开拓了新的经营方式。除了画廊,他们还经营着一个独立出版机构,其实就是一个独立的胶印店,与画廊的业务相互关联又彼此独立。

在展览的开端,也就是五楼的文献展,便是与Ecart相关的出版物,是平行于阿姆莱德艺术创作的另一条线。作为艺术家,阿姆莱德在艺术史中不像其他激浪派成员博伊斯或约翰·凯奇那样,对后世的影响那么深远,但在画廊与独立出版合二为一的运营上,他开创了先例。而后这种模式扩散到全球,成为书店、出版、艺术空间、咖啡馆这类集合店的前身。阿姆莱德之所以经营出这种模式,也可以看作是在实践着激浪派艺术的精神——跨界与杂糅。

从六七十年代至今,阿姆莱德经历了西方当代艺术变迁的50多年,他与安迪·沃霍尔交情不错。阿姆莱德比沃霍尔小20岁,他回忆道,七八十年代沃霍尔时常会来日内瓦,他们之间的交流变得密切。在沃霍尔大量的波普图像中,阿姆莱德最喜欢“影子系列”。沃霍尔的趣味很独特,“影子系列”没有商业性的、大众化的符号,色彩也没那么绚烂,而只是抽象的图形,大量的黑色色块让整组作品显得神秘难解,也意味着沃霍尔隐秘的另一面。沃霍尔的这个系列创作于70年代到80年代,当时的艺术界弥漫着一股消极的气氛,摆在艺术家们面前的是个棘手的难题:当绘画走向极致的抽象,是否就面临着绘画的死亡?“影子系列”是沃霍尔给出的答案,它没有形象却无处不在。从这时开始,阿姆莱德也大量创作抽象绘画,或许也是他对这个问题的思考。

在两人交往密切的那段时间里,Ecart给沃霍尔办过一次展览,展出的是其早期作品。展览结束时,沃霍尔干了一件令阿姆莱德兴奋的事。他用大记号笔在所有作品上签字,这么做其实会毁了作品,记号笔中的酸性液体会腐蚀纸张,不过他们并不在意,两人干得都挺开心。

到了八九十年代,“观众发生了根本性的变化”,“野性”的绘画逐渐不再被人追捧,艺术也不再只出现在专业杂志和小圈子里,而是越来越多地出现在时尚杂志、体育杂志中,它变得更大众,更接近日常生活,也更陷入了商业市场的逻辑中去。阿姆莱德接纳并适应一切转变,他能提取一切元素搞创作,也能整合各种资源做策展、搞出版。如此看来,他不是一个纯粹的艺术家,但却是一个纯粹的“激浪主义者”。

(本文图片由上海外滩美术馆提供) 艺术阿姆莱德美术