文学奖:整个非洲都是流散文学

作者:孙若茜 诺贝尔文学奖公布前我和一位作家朋友吃饭,他开玩笑说,虽然我们没法猜中最终是谁拿奖,但是,以当下国内出版界对外国文学“扫荡”一般的译介,不管谁拿奖,我们都不会太陌生。

诺贝尔文学奖公布前我和一位作家朋友吃饭,他开玩笑说,虽然我们没法猜中最终是谁拿奖,但是,以当下国内出版界对外国文学“扫荡”一般的译介,不管谁拿奖,我们都不会太陌生。

近些年的诺贝尔文学奖的确是这样,结果公布时,如果网速稍微慢一点儿,还没等听见官网的直播,朋友圈里出版同仁间相互祝贺的消息就已经开始刷屏了。再冷门的作家,也至少会有两三部作品已经被译成中文出版。但是今年,阿卜杜勒拉扎克·古尔纳(Abdulrazak Gurnah)的名字公布时,国内媒体和出版界一片静默。作家朋友又打趣说,只能静默。

当时,我朋友圈中唯一读过古尔纳的长篇小说的,是我的同事刘怡。十几年前,他读过古尔纳最有名的那本《天堂》(Paradise,1994)的几章。当时,他在写第一次世界大战中德国的殖民地英雄福尔贝克上校在非洲坦喀尼噶地区的冒险经历,而《天堂》的主人公在小说里就遇到过福尔贝克的部队。

在诺奖公布后的一个小时左右,古尔纳的相关信息才被慢慢汇总,一点一点地浮出。大家这才发现,虽然古尔纳的长篇小说尚未被译介,但2013年时,译林出版社引进、翻译并出版了由尼日利亚作家钦努阿·阿契贝与英国肯特大学教授C. L.英尼斯编辑的《非洲短篇小说选集》,其中收有古尔纳的两个短篇《囚笼》和《博西》。

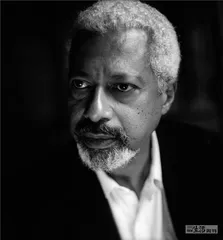

同时,北京外国语大学英语学院副教授张峰在2012年发表的一篇题为《游走在中心和边缘之间——阿卜杜勒拉扎克·格尔纳的流散写作概观》(音译不同,格尔纳即古尔纳)的文章,成为了集体扫盲帖,不停地被转发。在他的文章中,我们获知:古尔纳生于坦桑尼亚的桑给巴尔岛,母语是斯瓦希里语,1968年为躲避国内动乱移民英国。1976年他从伦敦大学获得教育学士学位,此后在肯特郡多佛市的阿斯特中学任教。1980至1982年,古尔纳回到非洲,执教于尼日利亚拜尔大学,同时攻读肯特大学的博士学位。1982年获得学位,1985年进入肯特大学任教。

古尔纳是肯特大学英文系英语与后殖民研究教授,主讲的是“殖民与后殖民话语”课程,从事与非洲、加勒比、印度等地区相关的后殖民文学研究。他先后主编过两卷《非洲文学文集》,发表了一系列论述当代后殖民作家及其创作的文章,对奈保尔、拉什迪、索因卡等作家都颇有研究,还出版过《剑桥萨尔曼·拉什迪研究指南》。此外,他还是英国著名文学刊物《旅行者》的副主编。

古尔纳的文学创作是从1987年开始的。张峰在文章中详细介绍了他前八部长篇小说的内容,并总结道:古尔纳的小说主要讲述了非洲移民的故事,深入解析了他们面对当代社会普遍存在的殖民和种族主义余孽时的痛苦与迷惘,用异化的人物性格映射了当代英国社会的脆弱一面。移民作家对英国的矛盾态度经常以创作形式上的偏离表现出来。在他的小说中,时空中穿梭往来的碎片般的故事取代了传统的线性叙事,而这种断裂恰如其分地表现了那些处于错位、流散状态中的人物的生活状态。

除了张峰的文章,目前,国内阐述古尔纳文学创作的论文也就两三篇,传播度更低一些。实际上,国内学界也并不是完全忽略了这位坦桑尼亚作家,在国内目前最大的非洲文学研究课题——由上海师范大学朱振武教授领衔的国家社科基金重大项目“非洲英语文学史”中,古尔纳作为“东部非洲卷”内的重要作家,正在被阅读、梳理、研究和评析。

在该项目中主持“东非卷”研究工作的上海师范大学外国语学院教授卢敏告诉我,就国内目前对非洲文学的介绍状况,“东非”是最为贫瘠的。古尔纳此次获诺奖后,国内的媒体、出版界和学术界都认为“爆冷”,其实只能说明我们视野的局限。近年来,中国学术期刊都在追求论文影响因子和引用率,首先考虑作家在国内的名气以及影响力,再决定是否收录投稿论文或报道其作品。这在一定程度上导致了一些所谓“小众”的作品更难以传播,对文学研究也带来了负面影响。

实际上,古尔纳作为一名学者和高产作家,在整个欧美,尤其是英国文学界和学术界非常知名,已有很高的文学成就,还曾担任过布克奖的评委。诺奖的评委主席说自己多年来都在关注古尔纳的作品,一直认为他是一个伟大的作家,这一点儿也不令人意外。

卢敏说,因此,即便没有诺奖的加持,古尔纳也会作为东非作家中的重要一笔被写进“非洲英语文学史”。只不过,如果没有诺奖,他们团队的工作会以比较悠闲的节奏推进。而现在,他们必须借着诺奖的风头加紧“熬出”一些文章:“要是慢了,明年、后年,等风头过去,没人再关注,发文章就又难了。”“流散”不一定跨越国界

瑞典学院给阿卜杜勒拉扎克·古尔纳的授奖词是:“鉴于他对殖民主义的影响以及文化与大陆之间的鸿沟中难民命运的毫不妥协和富有同情心的洞察。”强调的是古尔纳作为“流散作家”的视角。

如果以“流散作家”作为一种划分标准,非洲作家是否还应分为非洲本土作家和非洲当地的白人作家?他们的写作是否有很大的不同?古尔纳的写作在其中是否有特殊之处?在采访中,朱振武告诉我,这样的说法是不准确的。“整个非洲文学,特别是非洲英语文学都属于流散文学。”

他说,过去学界把那些唯有产生“地理位置的徙移”之后才面临异质文化间的冲突与融合的个人或群体称为“异邦流散者”,流散通常指跨越国界。实际上,流散文学的界定还应该包括在语言和文化上都已经殖民化了的群体的文学创作,因为这一群体的文化传统被割裂或取代,从而会产生一系列的流散症候。

对此,朱振武曾与“非洲英语文学史”项目“东非卷”的另一参与者、上海师范大学人文学院的袁俊卿博士联名写过一篇题为《流散文学的时代表征及其世界意义》的文章进行阐释,除了古尔纳可以代表的“异邦流散”外,他们还将非洲文学划分为“本土流散”和“殖民流散”。

具体来说,整个非洲,除了埃塞俄比亚,都曾被彻底殖民过。非洲的原住民虽然没有从部族或国家前往他国,但是由于欧洲的殖民侵略与殖民统治,非洲大地长期处于两种异质文化的碰撞与融合之中。非洲原住民虽然没有遭受“空间位移”而造成的文化冲突,也没有体会到闯入异国他乡而产生的身份困境、无根的焦灼、家园找寻、认同与剥离等问题,但由于殖民者推广殖民语言、传播基督教、侵吞土地、实行种族隔离和分而治之的殖民政策,他们在自己的国土上也被迫进入了一种“流散”的文化语境。

所以,非洲英语文学中的特点之一就是主人公受到外来文化与本土文化的双重熏陶而处于一种中间状态。故事主角要么有着留学背景,要么在当地接受白人教育从而受到白人文化的洗礼,其中的某些观念已经内化为主人公无意识的一部分,但是他又无法从本土文化的土壤中连根拔除,也无法改变当地居民的传统认知,从而既与外来文化不相融合又与本土文化产生冲突,处在两种文化之间的夹缝中。这种源于现实的真实境地往往是造成主人公悲剧命运的主要原因。肯尼亚作家恩古吉·瓦·提安哥在《大河两岸》(The River Between,1965)中就描述了这样的情形。

而“殖民流散”主要指殖民者在侵略和统治非洲的过程中带来的大量白人移民。他们在非洲土地上繁衍生息,通常是站在文明等级的“最高端”俯视非洲人及非洲文明。在他们的笔下,非洲是需要而且亟待被殖民统治的。他们对非洲的书写在把非洲塑造为“他者”的过程中也起到了相当重要的作用。本土语言还是欧美语言?

不管视角有怎样的差异,流散文学面对的核心问题都是异质文化的冲突。其中,最凸显的冲突一定是语言。非洲本土的语言大概有2000多种,非洲作家在流散的境遇中,选择使用本土语言还是殖民者语言创作的问题是由来已久的一场论争。

古尔纳的母语是斯瓦希里语,但他始终用英语写作。如果语言的选择是一种立场和态度,在这种语境中,他是否真的可以算作用非洲的视角写作呢?

朱振武说,非洲作家使用殖民者的语言,阅读西方经典作家的作品,模仿西方文学的创作技巧,热衷于西方的文学奖项,其作品大都在西方出版,他们甚至孜孜以求地“逆写帝国”,貌似是对西方的“挑战”与“背叛”,实则是“割不断的”“与欧美的文化亲缘性”使然。处在与西方的复杂纠葛之中,一直是非洲作家难以摆脱的宿命。

在非洲作家中,有着看似立场鲜明的两方:一方以刚刚提到的肯尼亚作家恩古吉为代表,主张使用本土语言写作;另一方是阿契贝和肯萨罗·威瓦等人,倡导使用英语,并试图通过对英语的本土改造实现语言的反殖民功能。

恩古吉曾经说:如果遇到一位英国人,他说“我用英语写作”,我们不会问他:“你为何使用英语写作?”如果遇到一位法国人,我们也不会问他:“你为何不用越南语写作?”但是恩古吉却被一次又一次地问及:“你因何使用基库尤语写作?”对非洲人来说,好像使用非洲语言写作是有问题的。他认为,“子弹是征服身体的手段,语言是征服精神的手段”。

但袁俊卿博士指出,值得注意的是,即便如恩古吉倡导坚持使用本民族语言创作,他还是会自己把作品翻译成英语出版。在非洲,这种“自译”现象是非常突出的,通常,英译的作品还会先于本土语言出版,非洲作家用本土语言的写作几乎是无法被世界看见的。这其中的矛盾,也正是作家处在流散语境之中最明显的表征。

卢敏教授表达得更为直接:如今谈非洲文学创作的语言问题已经过时了。因为,虽然欧洲的语言是殖民语言,但不可否认的是,这种长达400年的语言文化渗透形成了一种无法割舍的遗产。想要使用非洲的语言写作,通过非洲语言传播非洲文化是不现实的,即便可以翻译,也要经受翻译的损失。

具体到古尔纳,虽然他的母语斯瓦希里语在欧洲殖民者到来之前就有书面语了,但是在古尔纳成长的岁月里,由于社会经济的落后、战争等问题,他并没有接触到用斯瓦希里语写的称得上有文学性的作品。18岁到达英国后,古尔纳发现了丰富的英语文学作品,通过大量地阅读,他开始尝试用英语写作,其实是一件自然而然的事情。当时的他并没有想过应该使用什么语言写作,也没有明确的创作目的,只是通过创作不断理解过去无法理解的经历,并由此成长起来。

至于古尔纳使用英语写作是否算作真正立足于非洲视角,卢敏说,这个问题,只要看了原著就能得到解决:非洲的英语文学有一个很突出的特点——虽然是英语写作,但文本中通常都会夹杂着繁杂的非洲语言。古尔纳的作品也是如此。当下的研究者会将英语分为“大写的英语”和“小写的英语”进行探讨,“大写”指官方正统的英式英语,“小写”则指曾经的殖民地国家,独立后所采用的夹杂很多本土成分的英语。

卢敏认为,非洲的英语文学虽然无法摆脱英美文学传统的影响,但是在其中,始终可见一种抵抗之心,文字中夹杂的本土语言,言语间的嘲讽态度体现出一种抵抗力量。

此外,古纳尔虽然长期居住在英国,在英国大学执教,但是他一直保留坦桑尼亚作家的身份,这个身份和他的创作内容始终是吻合的。在做非洲文学研究的过程中,卢敏的团队经常遇到的比较纠结的问题之一就是某些作者的国籍和身份较难确定,不少流散作家加入了欧美国家的国籍,但是他们的作品描写的主要是非洲故事、非洲经验和流散经验。

她说,对于现代非洲第一代(大致以1950年前出生的作家为划分)、第二代作家(大致以上世纪60~70年代出生的作家为主)来说,他们被动的处境和不得已的选择是非常容易理解的,他们的非洲故事和流散经历是痛苦、真实而感人的,也容易被认定为非洲作家。但是对于第三代作家来说,情况就比较复杂,尤其那些主动加入欧美国籍,再倒过来贩卖非洲悲惨故事的作家,那些作品的价值才是非常值得怀疑的。

颁奖时,瑞典学院强调了古尔纳作品的文学立意,但似乎没有提到其写作本身的文学性、语言特点之类。卢敏认为,古尔纳的写作正是以内容取胜的。他的语言平实,没有任何炫技的地方。最好的佐证是,这学期她将古尔纳的作品布置给大三的学生们阅读,得到的反馈是“语言好读”“文风平易近人”。

她说,古尔纳身兼大学教授的身份,又擅长写文论,是非常清楚文学写作中的各种技法的,但他没有做任何实验性的尝试,也没有激发语言上的创新,这其中显然体现了他的思考。从某个角度来说,这也许正好阐释了他的写作目标,就如瑞典学院所说:让沉默的族裔发出了声音。平实的语言,能让更多的人看到流散者的处境。但是,这也并不等于古尔纳的作品是没有门槛的,由于他的小说中涉及复杂的文化、历史背景以及意识形态冲突等等,阅读时还是需要做些功课的。

(实习生刘田对本文亦有帮助) 文学作家非洲大陆诺贝尔