关中:彩陶文化的摇篮

作者:艾江涛 位于浐河东岸一片台地上的半坡遗址博物馆,如今在一片高楼掩映中,变得毫不起眼。只有走进那略显陈旧的展示大厅,看到人面鱼纹盆等一件件曾出现在历史教科书中的文物,才引人怀想那个距今6000多年的史前村落遗址的生活面貌。今人难以想象的是,作为渭河的支流,浐河和灞河流域曾分布着密集的仰韶时期聚落,其分布密度甚至接近于今天的村庄分布。

位于浐河东岸一片台地上的半坡遗址博物馆,如今在一片高楼掩映中,变得毫不起眼。只有走进那略显陈旧的展示大厅,看到人面鱼纹盆等一件件曾出现在历史教科书中的文物,才引人怀想那个距今6000多年的史前村落遗址的生活面貌。今人难以想象的是,作为渭河的支流,浐河和灞河流域曾分布着密集的仰韶时期聚落,其分布密度甚至接近于今天的村庄分布。

1952年冬天,西北文物清理队在西安第二发电厂做文物清理工作时发现了半坡遗址。接到报告,中国科学院考古研究所派石兴邦等人在1953年10月做了更为详细的复查,在遗址所在地半坡村附近和断崖采集了一些标本,初步断定属于仰韶文化的遗存。如今98岁的半坡遗址发掘负责人石兴邦,身体已不允许他接受采访。在他晚年留下的口述中,仍能感受到那份发现的激动之情:“当时,我手里拿着那一小块显然是古人精心打磨过的陶制片状物,抑或就是他们使用过的‘生活用具’呢。当时我那个心跳得都快不行了,好像亲眼看见了这块土地的先民们就在周围那些依然长着蔬菜的地里劳动着……”

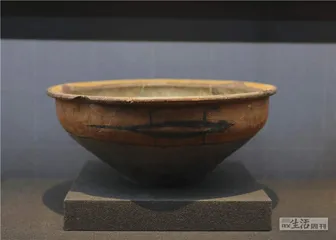

半坡遗址首次正式发掘始于1954年9月。随着发掘工作的开展,一座座房屋基址、墓葬、壕沟,还有红陶尖底瓶这一与彩陶同为仰韶时代的标识器物出现在人们眼前。石兴邦回忆:“在这块地界,那些红陶尖底瓶时有出土,当地农民还给起了个名字叫‘美人瓶’。令人惊讶的是,一些交来的东西比我们挖出的还完整。”

半坡发掘的起点很高,开始便有明确目标,就是探索一个氏族公社聚落的全面情况,恢复原始共产制社会的生活图景。为此,在发掘方法上借鉴了乌克兰特里波利文化遗址的发掘经验,一改过去仅从局部入手、布置若干探沟以获得不同时期遗物的做法,而为全面开方、大面积揭露。

发掘持续到1957年,半坡遗址聚落的面目渐渐清晰起来:在约5万平方米左右的聚落遗址中,有一条深、宽各5~6米的环壕。环壕内,聚集着密集的房屋,以及储藏东西的窖穴、饲养家畜的围栏。壕沟东侧为烧陶区。壕沟北侧,则是一片埋葬氏族成人的公共墓地,小孩尸体则被装入瓮中,埋在房屋旁边。聚落的布局,总体给人一种凝聚向心的感觉。

发掘持续到1957年,半坡遗址聚落的面目渐渐清晰起来:在约5万平方米左右的聚落遗址中,有一条深、宽各5~6米的环壕。环壕内,聚集着密集的房屋,以及储藏东西的窖穴、饲养家畜的围栏。壕沟东侧为烧陶区。壕沟北侧,则是一片埋葬氏族成人的公共墓地,小孩尸体则被装入瓮中,埋在房屋旁边。聚落的布局,总体给人一种凝聚向心的感觉。

已退休的半坡遗址博物馆副馆长何周徳向我介绍,当年对半坡遗址的发掘,揭示面积不到整个聚落的五分之一。“当时没有经过勘探,5万平方米的遗址面积不过根据居住区、墓葬区、陶窑区的范围相加,东至铁路,南至半坡村,西边和北边都是断崖,遗址面积我们保守估计最少在10万平方米。”

当年的发掘工作,正如考古学家严文明1986年纪念仰韶村遗址发现65年学术研讨会上的演讲中所说:“不过半坡的居住区只揭露了一小部分,全面的情况并不清楚,再说当时主要注意了平面布局,对分期问题注意不够,而不同时期的遗迹是不能放在一起讨论布局问题的。”正因如此,我们在遗址陈列厅参观时,也为同一平面出现的不同建筑式样的房屋是否属于同一时期而感到困惑。

原陕西省考古研究院院长王炜林向我介绍,1963年出版的考古报告《西安半坡》中,实际上只将遗址内涵粗分为早、晚两期,“半坡遗址的文化堆积最早是老官台文化,距今大概七八千年;所谓半坡类型,实际上是指半坡遗址堆积最为丰富的第二期遗存;然后下来有一点点庙底沟文化的陶片;再下来第四期相当于仰韶晚期,跟山西的西王村类型基本属于一个时期”。

上世纪50年代是仰韶文化遗址大发现的时代。仅在1958~1959年间,经过较大规模发掘,与半坡遗址文化内涵基本一致的遗址,就有华县元君庙、华阴横阵村和宝鸡北首岭。这也进一步推进了人们对半坡类型的认识。

然而,真正完全揭示半坡类型聚落的完整面貌,要等到1972年临潼姜寨遗址的发现。经过前后11次发掘,姜寨遗址的揭露面积达16580平方米,一个半坡时代的完整村落布局呈现在人们眼前:两条壕沟将整个村落分作居住区和墓葬区两个部分。沟外为三片墓地,沟内为村落居住区,在临河岸边有一片不大的烧陶区。居住区内分布着五组以大房子为主体的建筑群,全部房屋门向均朝向中心广场。房屋附近分布着存储东西的地窖群和埋葬小孩的瓮棺葬群。

“巩启明先生负责发掘的姜寨遗址,第一期为仰韶最早的半坡类型,第二期就是我们所谓的史家类型,第三期就是庙底沟类型,第四期就是半坡晚期类型,完整涵盖了整个关中地区仰韶文化由早到晚发展序列的底层关系。而且它还是截至目前为止,我们在考古工作中唯一一个全面揭露仰韶文化完整聚落的遗址。”中国社科院考古研究所研究员王小庆,向我们谈及姜寨遗址的重大意义。

“巩启明先生负责发掘的姜寨遗址,第一期为仰韶最早的半坡类型,第二期就是我们所谓的史家类型,第三期就是庙底沟类型,第四期就是半坡晚期类型,完整涵盖了整个关中地区仰韶文化由早到晚发展序列的底层关系。而且它还是截至目前为止,我们在考古工作中唯一一个全面揭露仰韶文化完整聚落的遗址。”中国社科院考古研究所研究员王小庆,向我们谈及姜寨遗址的重大意义。

姜寨遗址尽管当时发掘完后就直接回填,如今在遗址保护区只能看到一片荒地还有拆迁未完的民房,却为半坡类型同时期的其他遗址提供了参考意义。在宝鸡北首岭遗址,我们看到在地面原位置复建的中心广场,还有典型的攒顶式半地穴方形房子的聚落布局,正是参考了姜寨遗址的发现。

半坡遗址彩陶中,最神秘的纹饰无疑要算原来盖在小孩瓮棺上的人面鱼纹盆。出土以来,人们对它的解读至今已达二三十种。“图腾说”是颇有影响的一种解释。不过对彩陶文化有深入研究的中国社科院考古所研究员王仁湘,对此并不认同,“我们理解的图腾应该范围很有限,一个氏族一个部落,也许临近地方都不同,这么大的范围,大家都是这样一个图腾,好像说不过去;另外,如果半坡人以鱼为图腾,但遗址中发现大量鱼骨头,说明他们是吃鱼的,应该不能这么对待图腾”,他更主张以鱼纹来表达一种当时人共同的信仰,“半坡的鱼纹盆,含有灵魂转世的意思。”

一直以来,人们认为半坡人质朴务实,很少祭祀活动。不过近年来的发现,似乎也在颠覆人们的已有认识。何周徳介绍,2002~2005年,半坡遗址博物馆为配合重建遗址大厅,进行过一次小范围发掘,结果在一条探沟中发现一条露出地面约79厘米的石柱,还有周围几组整齐排列的如核桃大小的陶罐群。何周徳判断这很可能与祭祀活动相关。

半坡遗址之后,上世纪50年代,河南陕县庙底沟、陕西华县泉护村等遗址的发掘,使人们意识到仰韶文化内部的复杂性。

半坡遗址之后,上世纪50年代,河南陕县庙底沟、陕西华县泉护村等遗址的发掘,使人们意识到仰韶文化内部的复杂性。

围绕着半坡类型与庙底沟类型孰早孰晚,在当时形成一场大讨论,一直延续到上世纪70年代,依然观点纷纭。有人认为半坡类型更早,有人认为庙底沟类型更早,考古学家苏秉琦在1965年发表的著名论文《关于仰韶文化的若干问题》中,则认为两者大体同时,“不能笼统地说是庙底沟晚于半坡,而只能说庙底沟类型的最晚阶段晚于半坡类型的中期阶段,这正好说明两类型的各个对照的组合是大体相应的。”

自上世纪70年代开始,考古研究大量引入碳-14测年数据后,半坡类型与庙底沟类型的早晚,乃至整个仰韶时代各文化类型的分期,已不成问题。在《大仰韶》一书中,王仁湘总结多次测年数据,将半坡文化的年代判定为距今6900~5800年;庙底沟文化年代判定为距今5900~5600年,上限与半坡文化下限略有重合;西王村文化年代判定为距今5600~4900年。以半坡—庙底沟—西王村文化为内涵的仰韶文化的年代,跨度大致在距今7000~5000年之间,延续达2000年左右。

尽管解决了绝对年代早晚的问题,但人们似乎仍难解释半坡文化与庙底沟文化之间的内在关系。换句话说,那些风格差异明显的两套器物背后,会是同一群人吗?

不同于半坡遗址,上世纪50年代发掘的陕县庙底沟、华县泉护村等庙底沟文化遗址,均未发现环壕与墓葬。1997年,因为修建从临潼到潼关的高速公路,正好要通过泉护村遗址,王炜林带队对泉护村遗址进行第二次发掘,再次铩羽而归。王炜林一度怀疑处于仰韶时代繁盛时期的庙底沟文化,会不会因为太强势而不修环壕设防,而墓葬的阙如或许与彩陶上的猛禽有关,他们难道流行“天葬”的葬俗?要揭开这些疑团,还要等到2004年西安高陵区杨官寨遗址的发现。

我们在陕西省考古研究院副研究员殷宇鹏的带领下,找到当年环壕西门的发掘处。那天下午,站在西门外,望向眼前这片面积达百万平方米以上的遗址,一片长满庄稼的开阔地带,附近村中的农人正忙着在地里收获芝麻,不禁遐想五六千年前杨官寨人,曾在这块土地上劳作休憩的场景。

我们在陕西省考古研究院副研究员殷宇鹏的带领下,找到当年环壕西门的发掘处。那天下午,站在西门外,望向眼前这片面积达百万平方米以上的遗址,一片长满庄稼的开阔地带,附近村中的农人正忙着在地里收获芝麻,不禁遐想五六千年前杨官寨人,曾在这块土地上劳作休憩的场景。

2004年5月,西安市经开区泾渭新城在实施南面路段的延伸工程时,发现了杨官寨遗址。多数人只知道半坡,却并不了解杨官寨这一庙底沟文化繁盛期的大型聚落。实际上,整个仰韶时代,陕西的庙底沟文化更为繁盛。据统计,在渭河流域的关中,仰韶时代遗址达1300处,其中庙底沟文化遗址占了大部分,杨官寨遗址正是其中代表。

2006年之前,王炜林带领的发掘队主要在遗址南区清理出一批半坡四期文化的制陶作坊区。王炜林回忆,由于当时尚未意识到遗址的重要性,这片制陶区按照常规配合基本建设的考古发掘,发掘后就交付开发。但经过1997年在泉护村的发掘,王炜林给他的团队提出一个要求:遇到庙底沟文化遗址,第一目标是找环壕,第二目标是找墓地。顶着企业开发商的巨大压力,王炜林一直想方设法地拖延时间,希望尽快有重大的发现。

“等到2008年,我们把环壕的西门挖出来了。所谓西门,就是古人在规划环壕的时候,留了一条通道作为出入的道路。在西门的里侧还设有门房,这是一个带有防御设施的门。刚开始我们没有意识到这就是环壕的一部分,还以为是一个灰坑。后来待确认后,顺藤摸瓜,勘探确定这里的确有一个完整的环壕聚落。”新的重大发现,终于让王炜林心里有了底气。

据勘测结果,环壕平面形状大致呈梯形,周长约1945米,壕沟宽约9~13米,深约2~4米。经测算,杨官寨遗址中心聚落环壕的土方量约为11万立方米,足以填满44个标准泳池。“我们开玩笑说,6000年前,这就是国家工程。少数人指挥多数人的组织动员能力,就是文明出现的一个标志。”王炜林说。

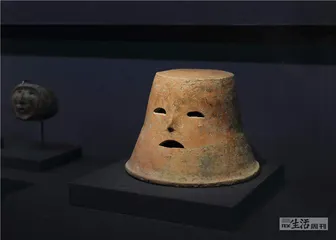

2007、2008年,杨利平两次到杨官寨遗址实习发掘。环壕发现的陶器让他印象深刻:“和西门发现的陶器一样,也是一层层摆放,一层层叠压起来。西门的陶器一定是有意摆放在那里,而且分好多次堆起来,那个区域土层有十多层厚,发现近千件陶器。很有意思,我们后来发现那么多墓葬里面都没发现陪葬品,他们反倒把陶器放在那个区域,肯定不是一种一般的力量,也不是一次普通的行为,而是大规模反复的行为。里面有一些像镂空人面盆等明显不是实用器的器物,所以你能感觉到他们这个活动应该是有人组织,大家在一起要么是庆祝,要么就是祭祀。”

杨官寨遗址北区发现的这一规模巨大、同时期“唯一完整”的庙底沟时期聚落环壕,为杨官寨斩获当年“全国十大考古发现”。环壕发现后,王炜林把遗址发掘下来的重心放在墓地寻找上。

2016年,长庆集团计划在东边地块盖家属院,勘探后发现一些晚期墓葬。王炜林猜想如果像半坡那样墓葬在环壕外边,那么南边已经发掘后开发,西边是村子,北边是企业厂房,似乎只有东边是最后的希望之地。带着这些线索,王炜林叮嘱杨利平要特别关注东部的区域。

结果,在一个明代墓葬旁往下扩方的时候,真发现了庙底沟文化的彩陶。杨利平回忆,发现彩陶后,大家反复刮面,想把范围确定,由于是在“黄土里面找黄土”,难度非常大,至少刮了20多次后,才终于找出一个长方形闭合轮廓。“我记得非常清楚,那天把轮廓画出后,我大概是下午6点左右走的,走前我给现场几位师傅说,今天一定要挖出来。我到家7点多,结果半小时后,打电话过来说,出人骨了。”回忆起当时场景,杨利平至今难掩兴奋,他马上给王炜林老师打电话,考虑到陶片出自墓葬填土,王炜林担心墓葬可能要比彩陶的年代晚。

这个墓葬发现后,杨利平马上让大家在其周边布探方发掘,随着考古工作的继续,30多个排列有序的墓葬被揭示出来。但这批墓葬的年代真正得到确认,是在11月4日的那个考古现场专家会。王炜林记得,当时大家正在激烈讨论这批墓葬的年代,普遍认为更可能属于仰韶晚期墓葬。正讨论的时候,他突然接到工地电话:在一个墓葬中,挖出一个90多厘米高的尖底瓶。“我当时正在发言,我说先生们这个问题咱们不用讨论了。因为那种重唇口尖底瓶正是庙底沟文化的典型器物。”王炜林回忆。

在这块9万平方米的土地上,目前已探明墓葬510座,预计墓葬总数达2000多座。庙底沟时期成片墓葬的发现,使杨官寨遗址于2017年再获“全国十大考古发现”。

殷宇鹏带着我们,参观还未曾发表的墓葬区。只见一座座长方形的墓葬密密麻麻,这一时期的墓葬多为单人仰身直肢,打开墓葬,有的骨骼上还戴着精致的陶环,墓里不时还能看到少量尖底瓶、陶罐等陪葬品。

早在2014年,杨官寨遗址中还发现大型水池遗址。在环壕聚落中部,一个平面呈不规则菱形,长约22米,宽约16.5米,平面面积近370平方米,最深处距开口4.5米的水池出现在眼前。站在地面上,还能清晰地看到当年杨官寨人取水时的踩踏面。通过水池与附近排水沟渠等遗存判断,这里很可能是一处庙底沟时期的综合水利系统。

杨利平告诉我,通过对墓葬中人骨的基因线粒体分析,发现墓葬中男性基因比较一致,女性基因则比较多元,加上遗址中出土的陶组,表明在这个时代,男性地位已显著上升。

杨官寨的发掘仍在继续,虽然已经离开陕西省考古研究院,王炜林依然给未来的遗址发掘定了几大目标:大墓,大型建筑,道路。

1962年,石兴邦在《有关马家窑文化的一些问题》一文中,较早谈到半坡文化与庙底沟文化背后人群的问题:“半坡类型是代表以鱼为图腾的氏族部落,庙底沟类型是代表以鸟为图腾的氏族部落,二者是仰韶文化时代部落联盟下的两个分支,或者是统一部落的两个胞族和组织。它们可能在同一时期存在于不同地区,也可能存在于同一地区。”

1962年,石兴邦在《有关马家窑文化的一些问题》一文中,较早谈到半坡文化与庙底沟文化背后人群的问题:“半坡类型是代表以鱼为图腾的氏族部落,庙底沟类型是代表以鸟为图腾的氏族部落,二者是仰韶文化时代部落联盟下的两个分支,或者是统一部落的两个胞族和组织。它们可能在同一时期存在于不同地区,也可能存在于同一地区。”

此后,半坡文化与庙底沟文化之间的关系,便被一些学者描述为崇鱼部落与崇鸟部落之间的斗争与融合。

王炜林根据考古学文化遗存,为我描述的仰韶时代这两大文化的图景如下:第一阶段,发源于山西枣园文化的早期庙底沟文化想进入关中腹地,遭遇往东扩张的半坡文化而失败。反映在考古学文化上,就是1994年发现的临潼零口遗址。这一遗址包含类似于垣曲古城东关遗址的前仰韶与半坡和西王村文化连续堆积,显示枣园文化扩展到关中东部而停止步伐。此后一段时间,半坡文化处于强势,一度到达晋南豫西、汉江流域上游。第二阶段,大约相当于半坡文化晚期,庙底沟文化强势反扑,进入关中腹地,这一时期正是巩启明先生在姜寨遗址中发现的史家类型时期。这一时期,此前流行的单人仰卧直肢葬葬俗一改为成批的多人二次合葬,大量出现的葫芦瓶,成为这类遗存的主要器类,同时彩陶纹饰中出现鱼鸟融合的图案。

王炜林在《半坡与半坡文化的相关问题》中谈到这一时期庙底沟文化对半坡文化的强势影响:“从半坡文化的晚期开始,成长于晋南豫西地区的庙底沟文化的部分因素就开始对半坡文化构成影响。这种情况首先发生于渭水流域,姜寨、史家、大地湾、王家阴洼等遗址中的半坡文化晚期阶段遗存中,一些陶器上出现的弧边三角形等无不是受庙底沟文化影响的结果。另外,这一时期,在半坡文化的边缘区,诸如王湾、下孟村、陕南汉水上游地区的阮家坝、马家营等出现的半坡文化晚期同庙底沟文化早期共存的现象,也显示着庙底沟文化向外渗透。”

在王炜林看来,庙底沟文化第二次反扑的时候,基本上整合了半坡文化。用他的话说,旷日持久的鱼鸟大战,以后来的鱼鸟相融,形成泉护村遗址、杨官寨遗址等更为成熟的庙底沟文化而告终。

尽管苏秉琦、王仁湘等学者未必认同鱼鸟部落相争融合的描绘图景,但他们却无一例外地注意到半坡文化与庙底沟文化的融合。在苏秉琦看来,半坡文化从具象不断趋于抽象的鱼纹体系,与在庙底沟文化中同样从具象不断趋于抽象的鸟纹体系,融合后形成所谓蔷薇科的“华夏之花”,也叫“华山玫瑰”。不过,王仁湘从阴纹观察的角度,将传统以阳纹角度观察得出的庙底沟彩陶典型纹饰“圆点勾叶纹”,判定为双旋纹。

无论从哪个角度看,仰韶时代成熟的庙底沟文化的出现,正源于与半坡文化融合所迸发的巨大能量。这一以彩陶中独具特色的“花瓣纹”为标识的文化浪潮,涉及范围北抵阴山、南至长江、东到大海、西达甘青,不但与《史记·五帝本纪》中描述的黄帝征伐管理的区域高度契合,甚至与秦汉大一统的范围大体吻合。正如一些学者所说,形成文化意义上的“最早中国”。

无论从哪个角度看,仰韶时代成熟的庙底沟文化的出现,正源于与半坡文化融合所迸发的巨大能量。这一以彩陶中独具特色的“花瓣纹”为标识的文化浪潮,涉及范围北抵阴山、南至长江、东到大海、西达甘青,不但与《史记·五帝本纪》中描述的黄帝征伐管理的区域高度契合,甚至与秦汉大一统的范围大体吻合。正如一些学者所说,形成文化意义上的“最早中国”。

只是,彩陶的力量真的有那么强大吗?面对我的问题,王仁湘的回答是:“通过几百年的传播,大家就慢慢认同了。文化认同的时间甚至还要早,你看白陶的年代,主要刻画的是獠牙或者叫太阳神、太阳鸟崇拜。这样一个崇拜体系其实已经南北一样。仰韶文化也有,兴隆洼文化也有,然后到良渚文化、石家河文化都一脉相承。重新认识仰韶,彩陶都是信仰,只不过不像我们后来说的白陶、玉器这么突出。”

在王炜林看来,仰韶时代的渭河流域,是不折不扣彩陶的摇篮,不但发明了彩陶,还孕育了两个伟大的彩陶时代:半坡时代和庙底沟时代。一天午后,我们从宝鸡北首岭遗址出发,沿着金陵河一直走到与渭河的交汇处,一路所见,波光粼粼,芦苇荡漾,巧合的是,我们还看到一群比普通麻雀大很多的麻雀,正聚集在金陵河边吃水中的小鱼。刹那间,我的精神有些恍惚,那个鱼鸟的时代似乎并未远去。

(本文采访感谢常怀颖、易华、张希玲、刘云辉、庞雅妮、胡中亚、周永兴、杨光等人的帮助;写作参考王仁湘著《大仰韶:黄土高原的文化根脉》《史前中国的艺术浪潮:庙底沟文化彩陶研究》、中国社会科学院考古研究所编辑《西安半坡》、陕西历史博物馆编著《彩陶·中华:中国五千年前的融合与统一》等书)