晋南地区的仰韶陶器

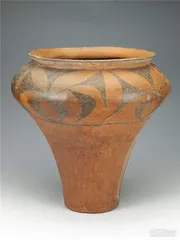

作者:陈璐 山西省芮城县金盛庄出土,高45厘米,腹径43厘米。

山西省芮城县金盛庄出土,高45厘米,腹径43厘米。

这件“彩陶罐”是山西博物院收藏的国宝级文物之一,体形硕大,束颈广肩,腹部上鼓下收,小平底,器形完整无缺。这件泥质红陶罐表面呈红色,表里磨光,上腹部饰有圆点、直线、几何纹、涡纹等纹饰组成的图案,像张开的花朵一样美丽,具有明显的仰韶文化特点。

山西省夏县西阴村出土,高8.5厘米,口径17厘米,最大径29.5厘米。

山西省夏县西阴村出土,高8.5厘米,口径17厘米,最大径29.5厘米。

1926年,李济和梁思永等人对山西省夏县西阴村遗址的发掘工作,是中国人首次独立主持的近代考古学意义上的田野考古工作,其主要出土器物有釜、灶、夹砂罐、尖底瓶等。此陶釜为其一。

山西省翼城县枣园村出土,高13厘米,口径30.5厘米。

山西省翼城县枣园村出土,高13厘米,口径30.5厘米。

目前在山西发现年代最早的新石器时代文化遗存是距今约7000年至6400年的“枣园文化”,这类遗存是1991年在翼城东部的调查中确认的。其主要遗物是陶器,典型器物有泥质陶壶、钵、盆、罐、器座和夹砂罐等,皆红色或红褐色,但颜色不纯正,内壁多见灰色、灰黑色斑块,底部有草木碎屑的印痕;器表除大量的素面外,还有弦纹、窄带纹,显示当时已经开始烧制简单的彩陶。

山西省垣曲县古城东关出土,高19.2厘米,腹径20厘米。

山西省垣曲县古城东关出土,高19.2厘米,腹径20厘米。

东关遗存主要属于枣园文化晚期。在对古城东关仰韶文化遗存的认知中,“鼎均为矮沿鼓腹圆底尖锥足,早段仅见很小的尖锥足,无完整器。中段为矮直口,圆锥足略外撇,最大腹径在中部或略下移。晚段为垂腹直锥足,最大腹径位于下腹部”。这件泥塑陶鼎呈圆唇,最大腹径位于器身下部,尖锥足外撇,肩部饰三个乳丁,属于枣园文化晚期遗物。

山西省垣曲县下马村出土,高20厘米,口径33厘米。

山西省垣曲县下马村出土,高20厘米,口径33厘米。

随着种植经济在人类生活中占据重要地位,植物题材的花瓣纹被广泛用于陶器装饰。花纹大多使用等分圆分割法,花瓣呈轮花形;有的则采用横向平行切割法,把花朵上下平行分割成几部分。应用最广泛的是由直线与曲线组成的曲边三角纹。不同的三角纹组合构成的整体纹饰,或相对或相背,或单体或连续,图案既高度抽象概括,又不失灵活多变的效果,动感强烈,韵律明显,勾连回旋,出神入化,变化无穷。

山西省垣曲县下马村出土,高36.1厘米,口径3厘米,耳间距18厘米。

山西省垣曲县下马村出土,高36.1厘米,口径3厘米,耳间距18厘米。

这件彩陶瓶采用泥质红陶,外观呈蒜头瓶口,短颈,溜肩,深腹,平底,腹中部两侧有竖耳,肩部绘有两组对称的黑彩涡纹,腹部有刻划倾斜状线纹,图案布局规整,线条自然流畅。

山西省垣曲县下马村出土,高78厘米,腹径22.5厘米。

山西省垣曲县下马村出土,高78厘米,腹径22.5厘米。

尖底瓶是仰韶文化的基本器形,不但数量多,而且形态变化规律性强,时代特征十分明显。山西南部地区是庙地沟文化分布的中心区,其尖底瓶以双唇或折唇双耳为主要特征。彩陶纹饰展开示意图

考古文物尖底瓶文化仰韶

考古文物尖底瓶文化仰韶