内蒙古岱海,中国最早的一次“走西口”

作者:张星云 从呼和浩特出发,我们向南开车一小时,就能明显感受到气温骤降了六七摄氏度。乌兰察布市凉城县文物管理所的方红明所长管这叫“小气候”,因为这里四面环山,形成了一个盆地,雨水丰富,所以农作物的长势比乌兰察布北部地区好很多,沿路我们看到了大片的高粱、玉米、莜麦、胡麻,与想象中辽阔的草原牧场相差甚远。

从呼和浩特出发,我们向南开车一小时,就能明显感受到气温骤降了六七摄氏度。乌兰察布市凉城县文物管理所的方红明所长管这叫“小气候”,因为这里四面环山,形成了一个盆地,雨水丰富,所以农作物的长势比乌兰察布北部地区好很多,沿路我们看到了大片的高粱、玉米、莜麦、胡麻,与想象中辽阔的草原牧场相差甚远。

实际上内蒙古中南部自古就是环境变迁的敏感地带,中原农耕与北方草原游牧在此交界,文化面貌同样也是复杂、混合的。一路上,无论是方所长,还是后来带我们看出土器物的乌兰察布市博物馆副馆长张涛,他们的祖辈都是来自山西。张涛的祖父是正经“走西口”的移民,从山西忻州来到乌兰察布给别人放羊,二祖父去了内蒙古医学院,在厨房里帮厨。这种混合体现在,如今在这片地区的各个县城里,随处都能看到吃手把肉、喝奶茶的蒙餐厅,旁边往往就是专吃山西铁锅焖面或者莜面的馆子。

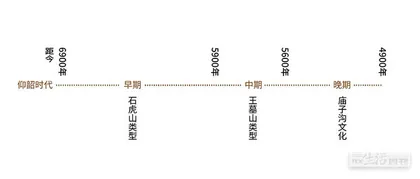

文化面貌的复杂与混合也体现在考古上。上世纪60年代,内蒙古历史研究所对内蒙古河套地区进行过数次调查,尤其以托克托县海生不浪遗址的发现最为重要。虽然同是仰韶时期,但这里出土的器物与河北、陕西、山西、河南出土的仰韶器物都不完全一样,不仅受到西边甘青仰韶文化影响而彩陶格外发达,还受东边红山文化的影响,出现了大量的尖底瓶。

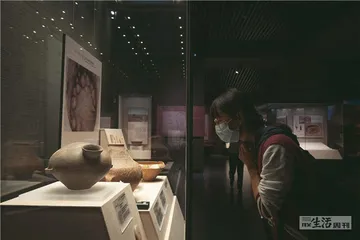

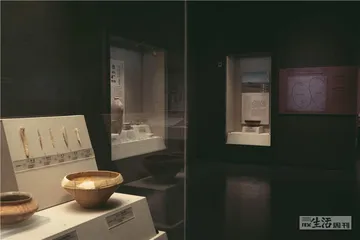

最独特的出土器形当属小口双耳罐,这种陶罐现在在内蒙古博物院、乌兰察布博物馆等处都能看到,它口沿很小,有个张扬的大肚子,底部为了防潮又收得很小,腹部画了大量繁复的网格纹、枝叶纹或者螺旋纹。在整个仰韶文化里,这种器形很少见,可谓这一地区的独创。正是因为独特的风格,以及与中原仰韶文化若即若离的关系,考古学界首先提出了“海生不浪类型”。后来随着内蒙古中南部地区出土的遗址不断增多,人们发现其影响西及黄河西畔、东畔,东至乌兰察布南部,北到呼和浩特北部的大青山,横跨整个内蒙古中南部,于是认识到这其实是一种文化,“海生不浪文化”由此被命名。

但当时的问题是,尽管出土遗址众多,却相对分散,无法拉出一条明确的时间线,更无法建立明确的文化谱系。这里与中原的仰韶文化到底有着什么样的关系,到底是怎么演变的,过程是什么样?这些答案,要到80年代才被逐渐揭晓。

一切要从鄂尔多斯式青铜器开始说起。

一切要从鄂尔多斯式青铜器开始说起。

上世纪60年代田广金、郭素新从北京大学历史系毕业时,受考古学大家宿白的影响,放弃了回辽宁老家的分配名额,去了在博物馆历史遗物分布图上尚属空白的内蒙古。自70年代恢复专业工作后,田广金便常年待在鄂尔多斯,用十几年时间发掘了大量鄂尔多斯式青铜器遗址,并无数次到农村征集散失青铜器,这些北方长城沿线出土的青铜器多以动物纹装饰,有着明显的北方游牧民族文化特征。但田广金越发掘越觉得一个问题在困扰着他:什么原因造成鄂尔多斯式青铜器和北方畜牧民族的出现?

内蒙古自治区文物保护中心主任吉平向我回忆说,那时正好赶上全国大搞史前考古,史前的东西在大家心目中既高尚又神秘又有意义。考古学大家苏秉琦提出考古类型学,期待全国考古学者们以此为方法,将各地的史前文化都拉出一条线,不仅可以搞得清清楚楚,还能相互比较。吉平之前在内蒙古考古研究所工作了30多年,田广金既是他的前辈,也是同事,两人一度就住上下楼,直到2006年田广金去世前,他们一直有联系。他说,正是因为田广金、郭素新夫妇和他们之后一代学者的前赴后继,才把内蒙古史前文明从一张白纸变得明明白白,以至于现在内蒙古考古研究所的年轻研究员们大都去研究明清史了,一个是因为资料多,另一个原因便是史前史已经基本被研究清楚了。

而在当时,田广金面临的问题是,与中原地区相比,内蒙古中南部先秦时期考古工作长期滞后,很多遗址只做过调查和试掘,没有大面积科学发掘,很难以此揭示出鄂尔多斯式青铜器所代表的畜牧文化的起源和发展过程,也就难以评价该地区在中国文明起源和发展过程中的地位和作用。

于是他想到,最好能找几个典型史前遗址发掘一下,以点带面,以小区域文化研究的方法,进而理清整个内蒙古中南部的文化谱系。很快他就遇到了机会。1980年,他在考古调查时发现了凉城岱海北岸龙山文化早期的老虎山遗址,他立马就意识到这就是突破口,于是他把田野工作和研究重点转移到了岱海,一待又是十几年。

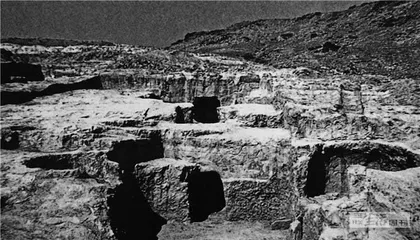

1982年发掘的老虎山是典型的聚落遗址,依山势而建,四周有石墙围绕,是迄今发现的我国古代最早、最完整的城墙防护体系之一,标志着这里早在几千年前就已经进入了初具规模的城市王国时代。紧接着田广金又带队发掘了附近同一时期的园子沟遗址,清理出87座窑洞式房屋,是目前全国发现的原始社会时期规模最大的窑洞式房屋遗址。

1982年发掘的老虎山是典型的聚落遗址,依山势而建,四周有石墙围绕,是迄今发现的我国古代最早、最完整的城墙防护体系之一,标志着这里早在几千年前就已经进入了初具规模的城市王国时代。紧接着田广金又带队发掘了附近同一时期的园子沟遗址,清理出87座窑洞式房屋,是目前全国发现的原始社会时期规模最大的窑洞式房屋遗址。

园子沟的窑洞带前后屋,相当于现在的客厅和卧室,此外还在地面和墙壁上抹了白灰以防潮驱虫,因此苏秉琦才说:“现在历史教科书上的半坡文化遗址是土房矮房,而凉城的老虎山、园子沟文化遗址则是高楼大厦,它们是中华民族五千年文明的曙光。”

也是在园子沟发掘的同时,时任内蒙古考古研究所副所长的魏坚带队在乌兰察布南侧的黄旗海发现了庙子沟遗址。此时人们惊讶地发现,1985年发掘的这一仰韶文化晚期遗址成了内蒙古中南部地区发掘面积最大、遗迹保存最完整、出土遗物最为丰富的遗址,无论从文物数量还是完整程度上,都超过了60年代发掘的海生不浪遗址。于是魏坚提出,不应该再叫“海生不浪文化”了,“庙子沟文化”取而代之。

至此,在内蒙古中南部,已经拥有了青铜时代、龙山文化以及仰韶文化晚期的遗址,如果还能发现仰韶前期和中期的遗址,就能组成完整的文化序列了。于是田广金瞄向了岱海南岸。

与岱海北岸的老虎山、园子沟遗址形式相同,岱海南岸的遗址也是依山势而建并面朝岱海的。当我们把车开上王墓山和石虎山倾斜的山腰,整个岱海便可尽收眼底。作为内蒙古第三大内陆湖,如今的岱海长13公里,湖面面积50平方公里左右。后来有研究显示,在仰韶时期,这里的湖面面积能够达到200平方公里。

与岱海北岸的老虎山、园子沟遗址形式相同,岱海南岸的遗址也是依山势而建并面朝岱海的。当我们把车开上王墓山和石虎山倾斜的山腰,整个岱海便可尽收眼底。作为内蒙古第三大内陆湖,如今的岱海长13公里,湖面面积50平方公里左右。后来有研究显示,在仰韶时期,这里的湖面面积能够达到200平方公里。

方红明所长是凉城本地人,他记得即便是在40年前,湖面也极其巨大,一直延伸到山脚下,湖边都是河流和湿地,既方便获取饮用水,也适合渔猎,因此1986年全国第二次文物普查时,仅环岱海地区就发现新石器时代、青铜时代遗址30余处。发现遗址对当时的文物工作者并不困难,地面上就能找到仰韶时期的红色陶片口沿,在王墓山坡下遗址前,至今还有一条自然冲刷成的季节性水沟,干枯的时候能够轻松地从断层中看到不同的文化层。

1989年至1997年,在田广金的主持下,岱海南岸王墓山的发掘开始,并以出土器物认定为仰韶文化中期遗址,不仅发现了诸多大小有别的半地穴式房址,还在房址中央的火塘处出土了总共19件为了保存火种而制作的火种炉。在河南孟津、山西芮城的仰韶文化同时期遗址中也出土过火种炉,但数量都远不及王墓山。

那几年里,岱海周边的狐子山、红台坡下、红台坡上、东滩等遗址被陆续调查,以期能够完成对此地小区域文化的研究。中国人民大学考古文博系教授韩建业向我回忆说,在田广金的组织下,90年代前期中日成立了合作考古队,共同发掘岱海周边遗址。

1996年,韩建业考上北京大学考古系主任严文明的博士生,严文明一开始就指定他去研究北方地区,并安排他去内蒙古凉城老虎山工作站,整理岱海地区考古资料,以此为基础写作博士论文。韩建业说,在岱海期间,中日合作考古队还对与王墓山相连的石虎山进行了发掘,没想到有了更意外的收获。

石虎山有两个山头,如今在这里还留有当年做探方的痕迹,地上到处可以见到石墨棒、石墨盘、陶器的口沿,以及石制挂削器,大部分可以复原的器物当年就已经被带回去研究了,但依然有一小部分留在原址。石虎山成为内蒙古中南部发现最早的仰韶文化早期代表性遗存。不过有意思的是,两个山头相距不过300米,虽同属仰韶文化早期,但文化面貌却有明显差别。

石虎山有两个山头,如今在这里还留有当年做探方的痕迹,地上到处可以见到石墨棒、石墨盘、陶器的口沿,以及石制挂削器,大部分可以复原的器物当年就已经被带回去研究了,但依然有一小部分留在原址。石虎山成为内蒙古中南部发现最早的仰韶文化早期代表性遗存。不过有意思的是,两个山头相距不过300米,虽同属仰韶文化早期,但文化面貌却有明显差别。

石虎山第二座山头的出土陶器,与河北中南部和河南北部的仰韶文化后岗类型十分相似。考古人员认为,这座山头的居民应该是从华北平原北部沿着永定河及其主要支流桑干河,上溯移民到达岱海。而石虎山第一座山头的出土陶器除了与后岗类型有相似的部分以外,还有不少绳纹罐,表现了仰韶文化半坡类型的强烈影响,而半坡类型主要分布在陕西渭河流域,在晋中北和黄河前套地区也有许多类似遗存,由此可见这座山头的居民主要来自关中和晋南地区,通过黄河和汾河河谷,北上迁徙到达岱海。这两支不同类型的文化最终在岱海地区相遇,经过碰撞和磨合,发展成为这个地区稳固的新居民。

在发掘老虎山之前,岱海挖出来的最早器物是半坡和庙底沟类型的,但在老虎山发掘之后,田广金确定,仰韶文化早期的中原移民不仅有一支从陕西半坡或者河南三门峡的庙底沟沿黄河逆流而上来到岱海,还另有一支河南安阳后岗一期的移民经张家口来到岱海,这就是人类历史上最早的“走西口”了,北方民族原来是由长城沿线的农业民族迁徙转变而来。

在以此梳理内蒙古中南部完整文化谱系的时候,田广金还有着很多疑问:这些中原仰韶早期的居民为何恰恰在这个时候有那么多人北上迁徙?在后岗和半坡文化之后,为何又有庙底沟文化和红山文化的移民来到岱海?此外,在距今5000年前后,为何岱海地区出现了一段短暂的文化空缺期?龙山时期,老虎山文化又是如何让这里再度繁荣起来的?

在以此梳理内蒙古中南部完整文化谱系的时候,田广金还有着很多疑问:这些中原仰韶早期的居民为何恰恰在这个时候有那么多人北上迁徙?在后岗和半坡文化之后,为何又有庙底沟文化和红山文化的移民来到岱海?此外,在距今5000年前后,为何岱海地区出现了一段短暂的文化空缺期?龙山时期,老虎山文化又是如何让这里再度繁荣起来的?

早在70年代,在鄂尔多斯附近发掘龙山至早商时期的朱开沟遗址时,田广金就发现在坑的底层埋猪比较多,到了表层羊变得更多,他认为朱开沟文化由农业向半农半牧经济转化,并在此时出现了最早的鄂尔多斯式青铜器,当时他就有过猜想,这种由农业向畜牧业的转化是否与气候有关。

1986年,北京师范大学的史培军来内蒙古中南部,撰写与草原和农耕文化分水岭相关的博士论文,他找到田广金,两人一拍即合,此后合作了好几年。他们研究了历史各个时期此地的降水量变化、岱海湖面面积变迁、各地气温变化的因素,再结合此地仰韶、龙山时期各地居民的迁徙和发展,发现原来在仰韶时期,内蒙古中南部有过一段极其温暖湿润的气候时期,与现在的干冷完全不同。

按照他们的结论,尽管关中和华北平原是旱地农业起源的温床,但当地人技术低下,只能开发河旁阶地,几年后肥力大减;进入仰韶文化时期,随着遗址数量增多,显示人口增加,需要开辟新耕地,于是沿河谷北上,分别从黄河和汾河河谷以及华北平原北部沿永定河北上,形成了岱海石虎山文化。到了仰韶文化庙底沟时期,内蒙古中南部气候愈发温暖湿润,更多中原农民北上开垦耕地并定居,于是王墓山的遗址数量大大增加。

此时因为几次移民浪潮,北方地区的居民已经有相当的密度,生活基本稳定下来,同时内蒙古中南部开始与东北方的红山文化晩期和小河沿文化接触,几方文化融合,最终产生了庙子沟文化,至此,北方地区的文化面貌与中原地区已经有了很大差别。但在仰韶文化末期,岱海地区气温骤降,农业文化逐步向南退缩,岱海人口急剧减少,才形成了老虎山文化之前短暂的文化空缺期。气候转向干凉,树木减少,这些环境原因进而使得老虎山文化时期的人们大量开凿窑洞。

此时因为几次移民浪潮,北方地区的居民已经有相当的密度,生活基本稳定下来,同时内蒙古中南部开始与东北方的红山文化晩期和小河沿文化接触,几方文化融合,最终产生了庙子沟文化,至此,北方地区的文化面貌与中原地区已经有了很大差别。但在仰韶文化末期,岱海地区气温骤降,农业文化逐步向南退缩,岱海人口急剧减少,才形成了老虎山文化之前短暂的文化空缺期。气候转向干凉,树木减少,这些环境原因进而使得老虎山文化时期的人们大量开凿窑洞。

韩建业说,田广金的发掘和研究打破了很多误区:“以前传统上大家认为北方地区是一个畜牧业、游牧业的区域,很干燥,也不适合居住,这是一个误区,实际它在仰韶文化时期是相当湿润的,从岱海地区甚至北到二连浩特、锡林浩特,都居住了很多农业人群。打破的另一个误区是,实际上北方地区自古以来,至少从新石器时代以后都是属于中原文化区的一部分,它从人群的来源到文化的来源都来自中原,是中原文化区的一个边缘区域,只是后来气候变化,才开始从西方间接地传入一些牛、羊、马等,从而形成了南北农业与畜牧业的对比局面。因此不能把长城沿线视为自古以来畜牧民族的天下,他们与中原民族属于同一个根,只是生活方式上发生了转化,但都是中华民族大家庭里的一分子。”

一直到现在,气候变化依然影响着这里人们的生活。乌兰察布市内的集宁国际皮革城曾是中国北方最大的皮革批发零售交易中心,但随着全球变暖,以及羽绒服的普及,皮袄越来越没有市场,偌大的国际皮革城如今生意冷落。

〔参考资料:《岱海考古(三)——仰韶文化遗址发掘报告集》,内蒙古文物考古研究所等编著;《中国北方地区新石器时代文化研究》,韩建业著〕

考古文物仰韶文化仰韶

考古文物仰韶文化仰韶