马家窑文化重要彩陶

作者:三联生活周刊整理·林思雨

1971年出土于甘肃省陇西县首阳镇吕家坪,口径7厘米,高26厘米。

1971年出土于甘肃省陇西县首阳镇吕家坪,口径7厘米,高26厘米。

此陶瓶为国家一级文物,现藏于甘肃省博物馆。尖底彩陶瓶为细泥红陶质地,喇叭口,细颈,溜肩,斜直腹下收,尖底,腹部饰双耳。器表大部满饰黑彩,颈部至肩部饰平行条纹,器身饰连续旋涡纹、弧线勾叶纹组成的图案。旋涡纹宛如投石击水形成的涡点,浪花旋转,具有强烈的流动之美。整件陶瓶造型独特美观,图案布局紧凑,色彩简洁明快,笔触飞动流畅,线条柔美多变,实属一件形神兼备的艺术珍品。

(出自张红霞《尖底彩陶瓶的发现》,《丝绸之路》2004年第4期,第56页,经修改)

1973年出土于青海省大通县上孙家寨M384墓,现藏于中国国家博物馆。口径29厘米,腹径28厘米,底径10厘米,通高14厘米。

1973年出土于青海省大通县上孙家寨M384墓,现藏于中国国家博物馆。口径29厘米,腹径28厘米,底径10厘米,通高14厘米。

彩陶盆为泥质红陶,口微敛,卷唇,鼓腹,小平底。口沿及内外壁饰黑彩,口沿饰勾叶圆点纹、弧线三角纹及平行线纹组成的图案。外壁于上腹部饰一周由三条弦纹组成的带纹。内壁在腹径最大处绘四道平行带纹,其上以剪影式的平涂手法绘三组五人手拉手舞蹈图案,其间以五至八道不等的纵向平行弧纹和一枚斜置的柳叶纹为间隔。舞者头上均有一发辫状饰物飘出,臀部亦斜伸出一尖状物,最外侧两舞者侧臂呈分叉状。关于舞蹈内容的说法较多,一般认为舞蹈图真实生动地再现了马家窑先民们在重大活动时群舞的热烈场面。

(出自青海省文物管理处考古队《青海大通县上孙家寨出土的舞蹈纹彩陶盆》,《文物》1978年第3期,略作修改)

1959年征集于甘肃省永靖县三坪,现藏于中国国家博物馆。口径18.4厘米,底径15.9厘米,高50厘米。

1959年征集于甘肃省永靖县三坪,现藏于中国国家博物馆。口径18.4厘米,底径15.9厘米,高50厘米。

此罐呈敛口鼓腹的瓮状。口沿外侧有四个钩状泥突形成四系,腹部两侧有对称的环状耳。器表饰黑彩,上腹部有旋涡纹绕器一周,在两个大旋涡纹之间,各再绘出两个小旋涡纹。旋涡纹带以下有一周水波纹带和弦纹带加以承托。整个画面既像水面被雨滴击起的层层涟漪,又仿佛是湍急的河水激流涌动而形成的一个个大小漩涡,极具美感。此陶罐以其纹饰精美成为马家窑文化彩陶的代表,被誉为“彩陶之王”。

(出自中国国家博物馆官网,略作修改)

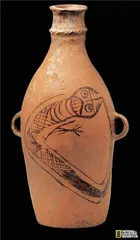

1958年出土于甘肃省甘谷县西坪遗址,现藏于甘肃省博物馆,口径7厘米,底径12厘米,通高38.4厘米。

1958年出土于甘肃省甘谷县西坪遗址,现藏于甘肃省博物馆,口径7厘米,底径12厘米,通高38.4厘米。

马家窑文化石岭下类型。彩陶瓶为泥质橙黄陶,小口,长颈,鼓腹,平底。颈部饰一周附加堆纹,腹部饰双耳,正面绘黑色鲵鱼图案。鲵鱼头部似圆面人脸,前额绘十字纹,眉部绘数道横纹,双眼圆睁,嘴张露齿。颈部饰数道U形纹,左右胳膊向外伸出,四指张开。身体颀长,用网格纹表示鳞片,下体右折,尾部上翘,尾尖与头部相连。整件陶器造型优美,纹饰独特,是一件难得的艺术珍品。

(出自李永平《双耳鲵鱼纹彩陶瓶》,《丝绸之路》1997年第5期,第43~44页;刘瑶《石岭下文化“鲵鱼纹彩陶瓶”释读》,《自然与文化遗产研究》2019年第12期,第134~137页,略作修改) 考古文物陶瓶马家窑文化仰韶