失去的时光和不定的将来

作者:薛巍 我们现在体验的时间整体上是线性的,其中又包含着小的循环。每个人从出生走向衰老、死亡,然后又有新一代人从头开始。每一环的人都感叹生命很短暂,接上了古人,不久又让给来者。至于具体的时间量度,古人基本上不需要,也做不到。意大利哲学家埃科在《时间的故事》前言中说:“数千年来,唯一可靠的钟表是公鸡打鸣,而且在一种农业主导的经济中,协调个人与社会生活所需的量度仅仅是日出日落和春去秋来。数千年来,守时的观念很模糊。”

我们现在体验的时间整体上是线性的,其中又包含着小的循环。每个人从出生走向衰老、死亡,然后又有新一代人从头开始。每一环的人都感叹生命很短暂,接上了古人,不久又让给来者。至于具体的时间量度,古人基本上不需要,也做不到。意大利哲学家埃科在《时间的故事》前言中说:“数千年来,唯一可靠的钟表是公鸡打鸣,而且在一种农业主导的经济中,协调个人与社会生活所需的量度仅仅是日出日落和春去秋来。数千年来,守时的观念很模糊。”

历史学家埃利亚斯说,在原始社会,人们不用关心时间,饿了就去打猎,吃饱了就休息,几乎没有定时的问题。当人类积极投身他们的食物生产时,情形就完全不同了,“在控制和利用植物时,人类开始受制于一个以前不知道的约束,这是驯化植物本身的要求施加人类的约束。对人类来说,在不可控制的季节循环变化和相对可以控制的植物生长周期之间,一个需要决定的问题是,什么时候该开始播种?在西非,这个问题就是,雨季什么时候到来?”

长期以来,需要计时的时候,我们借助的是具体的指标,根据时间中的运动或我们自己的活动来标明时间的长短,沙子流完了,“一支烟的工夫”,上届奥运会的时候,日上三竿的时候……如埃科所说:“在日常语言中,时间与我们的形体联系着,我们根据离自己身体的远近来想象时间,我们的意识决定着时间,我们从自己身体所在的视角来领悟时间和它那些悖谬之处。我们依据可见的星辰运行和太阳升沉来度量时间,这些运动只存在于我们视角的关系中(的确,客观而言当然是地球在动,但我们不知道这一点,也不真的关心)。”

随着工业化的到来,时间开始社会化,整个社会按照机械钟表的时间运行,无论是火车还是上下班。德国学者萨弗兰斯基在《时间》一书中说,在中世纪以前,过去占有优势,“古代在现代中返回,太阳底下无新事。过去执拗地突入当下。将来也是这样。《启示录》中预言了终结之战。每个当下完全受控,面对过于强大的过去和将来,几乎无法展开自身。”现代社会则是当下主导着人们的生活,人们争分夺秒,过去可以被储存介质全面记录,时间流的不可逆性被取消,这提升了当下的价值。“社会化的时间意味着当下的篡权,意味着储存以往,经营将来。”两种记忆

古罗马时期的圣奥古斯丁发现,时间既存在又不存在:过去已经过去了,将来还没到来,现在马上就会过去,所以时间如同不存在。时间在将来中还不存在,在过去中已经不再存在,现在又无限之短、转瞬即逝。那时间何以可能呢?奥古斯丁的解决办法是,指出现在不是简单地成为过去,它总会在记忆中保持一段时间,作为一种余像而存在。灵魂可以借助回忆抓住一个时间段,这是内在的时间,据此我们体验的现在不是一个时间点,而是一个时段。

到了现代西方,德国哲学家胡塞尔把现在往两头延伸,任何一个当前的刚才的过去依旧在场,是持往,同时人们期待着将来,他称之为持来。他的学生海德格尔特别强调,人的特点就是会面向未来而谋划。当下到底有多长呢?萨弗兰斯基说:“如果有的生物感知的现在很短,那就仿佛白天、黑夜会快速交替,太阳在天空追赶。相反,如果把当下缩短至千分之一,一颗射出的子弹在空中几乎停住不动。”他说,人会被时间摧毁,但也会跟时间游戏,文字能够超越时间。人们在空间里可以往前、往后行进,但在时间里不行,它不可逆转。但我们可以在想象中自由行动。

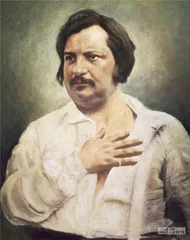

自古以来,文学作品的叙述方式有《荷马史诗》那种线性的,也有网状结构、循环结构或者迷宫形式。在网状结构中,人们互相碰面,不同的故事交织缠绕在一起,产生冲突、纠葛、合作,同时的事件占统治地位。巴尔扎克是这种网状叙述的大师。普鲁斯特的回忆更多涉及同时性,过去也许是一个短暂的时段,但同时发生了很多事情,伴随着很多情绪、思考,所以写出来很长。

经常有人说,普鲁斯特的思想深深地受到了柏格森的影响,他们还是亲戚,1892年,柏格森娶了普鲁斯特的表妹路易丝·纽伯格。普鲁斯特确实听过柏格森的讲座,读过柏格森的《物质与记忆》。但普鲁斯特和柏格森都说,不要夸大他们之间的联系。《普鲁斯特传》作者让-伊夫·塔迪耶说,二人的交往很少,他们都注重孤独条件下自己的创造。普鲁斯特只不过曾经送了柏格森一盒耳塞。“没有普鲁斯特的柏格森和没有柏格森的普鲁斯特都不奇怪。”

柏格森出生于1858年,比普鲁斯特年长十来岁,算是普鲁斯特的老师辈,博士论文题为《时间与自由意志》,然后在1896年出版了他的主要著作《物质与记忆》。柏格森的生命哲学是反概念化的哲学。一般的时间观念是牛顿物理学的时间概念,时间和空间是宇宙的框架,是万物创造的场所。按照绝对时空的观念,时间是均匀流逝的,因而可以加以客观地度量和抽象,例如我们可以将一天分为24小时,也可以把1分钟分为60秒。这里,每一个度量单位都是同质的,没有什么区别。但柏格森认为,这不是真正的时间,即不是生命的时间,而是科学的时间,即可度量的和抽象的时间。真正的时间是“绵延”,它是生命本身异质性的延伸,而不是可以度量的、同质的科学的时间。“绵延”就像一段音乐,我们从总体上去感受它,而不是将它区分为一个个组成它的音符。科学的时间是对真正的时间的抽象化和空间化。根据柏格森的时间观,任何时间的瞬间都是独特的,生命之流中的任何事件,包括意识,都是从整体、从我们的整个人格中产生的。

柏格森出生于1858年,比普鲁斯特年长十来岁,算是普鲁斯特的老师辈,博士论文题为《时间与自由意志》,然后在1896年出版了他的主要著作《物质与记忆》。柏格森的生命哲学是反概念化的哲学。一般的时间观念是牛顿物理学的时间概念,时间和空间是宇宙的框架,是万物创造的场所。按照绝对时空的观念,时间是均匀流逝的,因而可以加以客观地度量和抽象,例如我们可以将一天分为24小时,也可以把1分钟分为60秒。这里,每一个度量单位都是同质的,没有什么区别。但柏格森认为,这不是真正的时间,即不是生命的时间,而是科学的时间,即可度量的和抽象的时间。真正的时间是“绵延”,它是生命本身异质性的延伸,而不是可以度量的、同质的科学的时间。“绵延”就像一段音乐,我们从总体上去感受它,而不是将它区分为一个个组成它的音符。科学的时间是对真正的时间的抽象化和空间化。根据柏格森的时间观,任何时间的瞬间都是独特的,生命之流中的任何事件,包括意识,都是从整体、从我们的整个人格中产生的。

柏格森认为记忆有两种,机械记忆和纯粹记忆。机械记忆是大脑受到刺激后自动地开始运作,像记单词或数学公式就是机械记忆的典型例子。它并不是过去生命经验的积累,不是生命中的一个事件,而只是一种半自然的天性或倾向。被记忆的东西也不是我们生命经验的一部分,而始终是外在于生命的东西。

纯粹记忆是在时间中发生的我们日常生活一切事件的记录。“它记载依时间而出现的日常生活事件;它不忽略任何细节;它保留了每个事实、每个姿态、地点和时间。”纯粹记忆可以说就是生命本身。

虽然柏格森和普鲁斯特都区分了两种记忆,但普鲁斯特的书中看不到柏格森的机械记忆,纯粹记忆也不能等同于普鲁斯特的自发记忆。1913年,普鲁斯特否认他的小说是柏格森式的,他区分的主动记忆和自发记忆不仅没有出现于柏格森的哲学中,甚至与之矛盾。虽然他们都探讨记忆、时间、习惯、好笑、睡眠、做梦、道德、宗教和心理学,但普鲁斯特不仅是柏格森式的。永生还是短暂

柏格森是从存在论上讨论时间和记忆,他要用记忆来阐述、构建一套形而上学,普鲁斯特则是把记忆作为方法,去探讨人类的各种情感。莫洛亚在《追寻普鲁斯特》中解释了普鲁斯特为什么要凭借自主回忆去追寻失去的时间:时光流逝,我们的肉体和思想不断变化,所有人都陷入时间之中,被时日的潮流卷走。他们想永远保持一种爱情,一种友谊,但这些感情必须依附的人会死去,会离开,或是我们自己起了变化。时间的洪流无情地把胜利者和失败者一起冲走,所有的人都已年老,接近死亡,因体衰而心平气和,狂热也随之冷却,我们无法回到自己曾爱过的地方,我们无法再次见到这些地方,因为它们不是位于空间之中,而是位于时间之中,寻找它们的人也不再是曾以自己的热情点缀它们的孩子或少年。古典哲学家认为,我们的个性由一种不变的内核构成,但普鲁斯特表明,陷入时间中的个人在不断解体。不过,我们过去的自我不会消失,它们能够再现。这种寻找只能在我们自身中进行。重游过去喜爱的地方,到现实世界中去寻找回忆,总会令人失望。作家要用回忆再现印象,然后加以深化、阐明,改造成智能当量,这就是艺术作品的实质。

有意识的回忆把事件和图像放回它们确切的位置。用这种方法来回忆过去是徒劳无益的,有意识回忆所提供的过去的情况,并没有保存过去的任何东西。一个东西、一种滋味、一种气味却保存了过去,“如果我们某一天偶然把现时的感觉作为我们回忆的支撑物,这些回忆就会死而复生”。

普鲁斯特40多岁的时候开始追寻过去,他是在追寻青春吗?如果当下被用于回忆,将来回忆的就只是在回忆了?过去为什么重要?回忆时感到安心?瑞典哲学家马丁·海格隆德(Martin Hagglund)在《为时间而死》一书中说,普鲁斯特从小就想成为作家,但怀疑自己是否有天赋。直到他发现自己应该写什么——他通过对自发记忆的体验,明白他应该写他自己的生活。自发记忆的力量在于,它改变了正在回忆的当前自我和被回忆的过去的自我的关系。在主动回忆时,当下的自我是主动的,它赋予过去的自我以意义。这样,当普鲁斯特主动回忆起他外祖母时,他记得他很爱她,但不记得那种感觉,因为他已经变成了不同的自我,不再像以前那样需要她。相比之下,自发记忆让他过去的自我再次活跃起来。不平的鹅卵石、调羹的声音、玛德莱娜的味道等再次出现,唤醒了过去的自我。

为什么自发回忆那么重要、让他认为自己有能力成为作家呢?学者普遍认为,这是由于自发记忆揭示了一个超时间的本质。贝克特说对死亡的否定就是对时间的否定。后来的学者都认为,普鲁斯特的小说表达了超越时间限度的愿望,从时间从偶然性中解放出来,成为永恒的存在、创造者本身。找回来的时间就是被超越的时间。保罗·利科说,艺术的启示带来一种超时间的狂喜,因为美学体验克服了时间。

海格隆德承认,这些解读能找到文本的支持。普鲁斯特自己曾经说,自发记忆让他在自己身上发现了永恒之人,他位于时间之外,从而不惧死亡。但海格隆德指出,自发记忆并没有带来一个超时间的自我,它唤醒过去的自我,反而更说明过去是不可挽回地流逝了。德勒兹说自发记忆受限于有限的人生,必须借艺术的永恒时间去超越它。我们在生活中遇到的符号都是物质性的,它们的意义依赖于其他东西,不是完全精神性的。艺术的符号则是非物质的,其意义在理想的本质之中。德勒兹声称,《追忆似水年华》是关于未来而非过去的,这个未来跟目的这一传统概念有关。一切都朝向艺术最后的启示,它超越时间和死亡。海格隆德也不赞同德勒兹的解读,因为最后普鲁斯特依然怕死,说他的人生像一个丰富的矿区,他担心他死了之后不仅提取矿物质的矿工死了,矿藏也没了。他的书跟自己的肉身一样,有朝一日也会死掉,艺术并不能超越时间的有限性,只能抵抗、推迟死亡。普鲁斯特写作的动机并不是追求不朽,而是追求幸存,“幸存是像凡人一样一直活着,但最后还是会死。一直幸存一方面可以保留对过去的记忆,抵抗遗忘。另一方面,幸存是活到未来,但在未来可能会被遗忘。为了保护过去,只能把它暴露给可能会擦去它的未来,这也让它有机会活下去”。

普鲁斯特说:“真正的天堂是已经遗落的天堂……自发记忆突然让我们呼吸到新的空气,它之所以是新空气,是因为它是我们曾经呼吸过的空气,如果不是已经被呼吸过,就不会带来如此复杂的复活的感受。”他说诗人在天堂无法获得自发记忆的快乐,因为自发记忆依赖于时间成为过去。他在威尼斯等地的经历并不是很愉快,但回忆起来的时候,它们独特的性质就会显现出来,在过去之光的照射下,发现它们是无可替代的。同理,心爱的人会成为过去,反而让人感到其独特的价值和不可替代性。 普鲁斯特柏格森