多物种共存的未来建筑

作者:钟和晏图片版权 (c)La Biennale di Venezia

马普切人(Mapuche)是现今生活在智利中南部的原住民群体,约占智利总人口的9%,如果把这个名词拆分开来,Mapu是地球、土地的意思,Che是指人。自从1818年智利共和国成立以来,马普切人与智利人在土地所有权、司法自治和权利认可等问题上一直存在着冲突。最近几年,双方的敌对行为不断升级,从智利一直蔓延到阿根廷巴塔哥尼亚的邻近地区。

马普切人(Mapuche)是现今生活在智利中南部的原住民群体,约占智利总人口的9%,如果把这个名词拆分开来,Mapu是地球、土地的意思,Che是指人。自从1818年智利共和国成立以来,马普切人与智利人在土地所有权、司法自治和权利认可等问题上一直存在着冲突。最近几年,双方的敌对行为不断升级,从智利一直蔓延到阿根廷巴塔哥尼亚的邻近地区。

2019年,在智利南部阿劳卡尼亚地区隆科切市(Loncoche),一家马普切地方组织与另一家森林公司由于共享的土地发生冲突。地方组织找到了智利建筑师亚历杭德罗·阿拉维纳(Alejandro Aravena),委托他建造能够促进双方和解的建筑。阿拉维纳一直以极具社会参与度的项目著称,也是2016年普利兹克建筑奖的获得者。

阿拉维纳和他的圣地亚哥建筑事务所Elemental成员一起向南飞往隆科切,他在拍摄记录整个过程的短片中说:“这样的项目既是空间问题,也是政治问题,我们想恢复多个世纪之前,马普切人与印加人、西班牙王室以及智利人进行和谈的传统。虽然传统早已丧失,但是那里存在着解决冲突、和平共处的某些线索。”

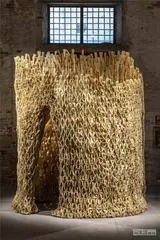

马普切属于口头相传的文化,没有可供参考的历史建筑。Elemental事务所用原木搭建了一个圆形结构,高耸的原木与地面垂直,笔直地伸向天空并围成圆圈,底部有一圈相对低矮的原木,倾斜着提供支撑力。结构的开口朝向东方,这是对马普切人至关重要的方向。

马普切属于口头相传的文化,没有可供参考的历史建筑。Elemental事务所用原木搭建了一个圆形结构,高耸的原木与地面垂直,笔直地伸向天空并围成圆圈,底部有一圈相对低矮的原木,倾斜着提供支撑力。结构的开口朝向东方,这是对马普切人至关重要的方向。

它被命名为Koyauwe,它的简单形式中包含了马普切文化的过去与现在,还有对于对话和协商的开放态度。因为“圆圈是一种自然的聚集形式,每个人的声音都能被其他人听到,而且没有角落,没有等级分层,每个人都是平等的”。

正在进行中的第17届威尼斯国际建筑展上,Elemental事务所复制搭建了缩小版的Koyauwe装置,阿拉维纳身穿一身黑衣、戴着黑色口罩出现在他的作品中,以一种谦逊的态度说:“我们不是主角,这座建筑只是背景,我们希望它是切题而中肯的,不是为了马普切人,而是和他们在一起建造。我们可能具备一些现代设计技能,但是传统的、宇宙学的知识都是来自他们。”

在隆科切市,地标性的Koyauwe也已经建造完成,它位于高速公路的一侧,正对着云雾缭绕的山地森林,从很远处就可以看见,像是很久以前就一直在那里。剩下的疑问只是它能否像几个世纪前那样,真正打开通往和谈的路径?

试图借鉴历史解决现今问题的,还有今年首次参加建筑双年展的乌兹别克斯坦馆,它的展示装置《马哈拉:乡村城市生活》出于对一种特定类型的住宅模式进行深入研究的结果。马哈拉曾经是伊斯兰世界常见的社区,以家庭为中心,拥有自己独特的低层高密度住房、家庭空间和街道,在中亚和阿拉伯等许多地方都存在。

这些房屋随着家庭成员的增长而扩大,但很少超过两层,种植着果树、饲养着小动物的庭院用作家庭集体生活的空间。历史上,每个马哈拉由一群被称为Aksakals(白胡子的意思)的公认长老管理,也是少数几个基于共享居所的有效自治区域,来团结不同种族和宗教群体。住宅区的紧凑性质和人口高密度促进成员之间的密切联系,以相对容易和快速的方式在社区内交换信息,形成具有强大凝聚力的自治行政单位。

这些房屋随着家庭成员的增长而扩大,但很少超过两层,种植着果树、饲养着小动物的庭院用作家庭集体生活的空间。历史上,每个马哈拉由一群被称为Aksakals(白胡子的意思)的公认长老管理,也是少数几个基于共享居所的有效自治区域,来团结不同种族和宗教群体。住宅区的紧凑性质和人口高密度促进成员之间的密切联系,以相对容易和快速的方式在社区内交换信息,形成具有强大凝聚力的自治行政单位。

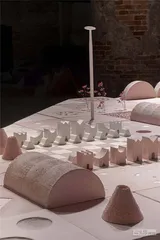

《马哈拉:乡村城市生活》装置由瑞士Christ & Gantenbein建筑事务所策划,内容借鉴了苏黎世联邦理工学院的研究团队在乌兹别克斯坦首都塔什干旅行期间的记录。乌兹别克斯坦作为人口最多的中亚国家,目前留存着9000多个马哈拉,每一个的人口规模各不相同,居民从150人至9000人不等。在苏联时期,它们被置于国家控制之下,如今由政府监管的委员会管理。

展馆内,一个马哈拉房屋的全尺寸轮廓被抽象地复制,涂成鲜黄色的钢管结构形成不同的房间、庭院和路径,具体尺度和空间关系都完全依照作为马哈拉核心的典型合院原型,一系列照片和声音装置帮助观众深入了解马哈拉的日常生活。沙发(Tapchan)是其中的重要家具,是马哈拉的居民坐在那里吃饭和聚集讨论的地方。

乌兹别克斯坦之外,马哈拉正在迅速消失。即使在乌兹别克斯坦,2016年以来它一直采取全球化的开放姿态,按照西方标准去设想它的城市化进程,倾向于垂直的、等分的、单户家庭的现代居住模式。

乌兹别克斯坦馆的策展人伊曼纽尔·克里斯特(Emanuel Christ)却认为,马哈拉是一种有趣的社会、文化和城市现象,可以作为“通用型全球建筑”的替代方案,为当代城市提供一种生态的、可持续的模式,缓解城市中自然稀缺与居民孤独感的问题。

叙述设计的新方式

未来的建筑会是多物种的吗?今年的双年展上,不止一个项目着眼于后人类世的未来,通过适应、共存、协作、模仿等方法,重新考虑不同物种之间既互惠又脆弱的相互关系。资源的减少、生物多样性的丧失、不受限制的开采、城市化与人口变化、网络的普遍性、技术承诺的过度生长,这一切都加剧了地球的脆弱性。

如何摆脱支配、制约和破坏地球生态系统的人类时代?如何实现不同物种之间协同共存的目标?本届双年展上,建筑师的职业定义得以拓展,他们与人类学、民族学、生物学、地理学等不同领域的科学家一起工作,在不同学科的协作下,出现一种叙述和处理设计的新方式。

水——威尼斯的雨水——是丹麦馆唯一的主角,水源来自收集雨水的蓄水池,被邀请进入馆内、登上舞台,被引导进入闭环的系统,自由地循环、蒸发和渗透,这场名为“连接”的展览探索自然界中的事物是如何相互联系的,让整个过程变得明显可见。

丹麦馆由哥本哈根Lundgaard & Tranberg建筑事务所设计,策展人玛丽安·克罗格(Marianne Krogh)认为,探索连接性主题时,水是一种非常有效的材料。“水以动态系统的形式,存在于地球上的任何地方。世界上的水量是恒定的,你今天喝的水,可能在20年前流过阿拉斯加的一条河。水承载着时间、灾难、生命和其他一切,它的循环流动以及内在的无限性,把过去、现在和未来联系在一起,排除了彼此隔离的可能性。”

丹麦馆由哥本哈根Lundgaard & Tranberg建筑事务所设计,策展人玛丽安·克罗格(Marianne Krogh)认为,探索连接性主题时,水是一种非常有效的材料。“水以动态系统的形式,存在于地球上的任何地方。世界上的水量是恒定的,你今天喝的水,可能在20年前流过阿拉斯加的一条河。水承载着时间、灾难、生命和其他一切,它的循环流动以及内在的无限性,把过去、现在和未来联系在一起,排除了彼此隔离的可能性。”

观众沿着一条狭窄的木坡道进入展馆,黑色、橙色的PVC水管和白色聚乙烯水箱等具有机器美学的标准材料,被用于暴露在外的环形水道。人们跟随着水管和水流的路径,进入一间立方体的房间。

为了在地面上形成水流,预制泡沫塑料块上用水泥制造出高低不平的效果。房间的天花板上,白色的织物袋悬浮在半空,兜住上方管道滴落下的水,几乎像一朵透明的云。织物被浸透之后,水滴又从半空落入下方的水道中。

观众接着被引向半室外的空间,当地未经处理的松木花槽中,摆满了一系列花草绿植,被管道自动浇灌着。观众可以摘几片柠檬马鞭草的叶子,喝上一杯花草茶,吸收水分并成为循环系统的一部分。最后一个房间是被水淹没的大厅,水流形成微型瀑布,漂浮在水上的松木平台像是一座人行桥。最终,水流离开展馆流回蓄水池,开始新的循环。

作为一种游戏形式,鹿特丹Ossidiana工作室用《鸟笼上的变奏曲》装置,探讨建筑如何在不同物种之间进行调解,为各种相遇与互动搭建舞台。模块化的铸造景观具有功能可见性与行为可能性,鸟类可以在那里进食、筑巢和玩耍,与其他物种协调彼此之间的边界、领地和资源。

《鸟笼上的变奏曲》分为室内和室外部分,室内属于“人与鸟的平台”,由食物、水碗、游戏塔等构成丰富的景观,三座具有渐变高度的铸造鸽舍位于侧面,12根高耸的栖木投下各自的阴影。室外装置是一座功能性雕塑,数米高的金属塔楼好像城市钟楼,表面雕刻着羽毛图案,从上到下都留有洞孔,随时为鸽子、喜鹊、乌鸦等提供遮风避雨之地。

《鸟笼上的变奏曲》分为室内和室外部分,室内属于“人与鸟的平台”,由食物、水碗、游戏塔等构成丰富的景观,三座具有渐变高度的铸造鸽舍位于侧面,12根高耸的栖木投下各自的阴影。室外装置是一座功能性雕塑,数米高的金属塔楼好像城市钟楼,表面雕刻着羽毛图案,从上到下都留有洞孔,随时为鸽子、喜鹊、乌鸦等提供遮风避雨之地。

Ossidiana工作室由亚力山德拉·科维尼(Alessandra Covini)和乔瓦尼·贝洛蒂(Giovanni Bellotti)创办,贝洛蒂从小在意大利北部一家历史悠久的农场中长大,在驯化自然的过程中,人明显地影响了动物的生活。一开始,Ossidiana工作室的兴趣在于人鸟关系的研究,很快他们就对这种关系的空间维度以及由此展开的“制度化”空间着迷,如鸟舍、喂鸟器、陷阱、笼子等,其中蕴含的意义超出了动物庇护所的设计方案。

如果从生态和相关性的角度来看,动物不仅仅提供肉类和皮革,野兽的出现可以象征着未来的繁荣,也可能是危险的预兆。如今,人们用空间、法律、政治等手段来构筑边界,尽可能地控制动物的生存环境,驯化的笼子、城市动物园和国家公园分别代表三种不同的制度化尺度。

两位建筑师希望重新思考笼子的原型,把它们从典型的围栏模式中释放出来:“人不是自然的他者,那些为动物设计的空间中存在着人与其他物种进行交流的内置语言,有时是温柔的,有时却很暴力。”

人类首次登上月球半个世纪之后,一项重返月球的计划正在进行中,而且这一次是永久性的。2019年,基于多国合作的“月球村”概念首次发布——一个位于月球南极沙克尔顿陨石坑边缘附近,为2050年及以后进行外星探索提供的永久性定居点。

人类首次登上月球半个世纪之后,一项重返月球的计划正在进行中,而且这一次是永久性的。2019年,基于多国合作的“月球村”概念首次发布——一个位于月球南极沙克尔顿陨石坑边缘附近,为2050年及以后进行外星探索提供的永久性定居点。

为了实现自给自足的目标,定居点的战略位置沿用了NASA(美国宇航局)正在投资的“原位资源利用”(ISRU)技术原理。沙克尔顿陨石坑边缘位于“永恒之光”的山峰上,在整个农历年几乎都能接受持续的日光照射,制造出收获太阳能的机会。储存在终年不见阳光的陨石坑中的冰沉积物如果提取出来,变成可供呼吸的空气。理论上将两者结合,还可以产生氢火箭燃料。

“月球村”项目由美国SOM建筑公司负责总体规划、设计和工程,欧洲航天局ESA(欧洲航天局)提供来自欧洲宇航员中心、欧洲空间研究与技术中心的专业知识,麻省理工学院的航空航天工程系也参与其中。以《地球以外的生活》为题,合作方在威尼斯建筑双年展上共同展出了月球村的效果图和建筑模型,探讨实现功能齐全的外星定居点所需的多学科方法,如建筑技术、材料、火箭科学、机器人技术等。

SOM设想定居点由多层圆柱形模块组成,通过太阳能集热器的加压路径相互连接,在整个定居点实现无缝移动,通信塔位于最高的山脊上。模块中集成了众多系统,包括对接能力、环境控制和生命支持系统、健康设备、辐射屏蔽等。每个模块都可以膨胀和扩展,以增加使用空间,满足未来的增长需求。

模块的创新结构是一种刚柔混合系统,由两个关键元素组成:坚固的金属复合框架与集成环保系统的充气外壳。窗户打孔固定在垂直的框架条上,外壳利用原位材料3D打印而成,保护模块免受太阳辐射、温度波动、灰尘、射弹等影响。不同于其他以机械系统为中心的充气结构,这一解决方案让内部布置更加灵活,可以优化环境条件、空气的分配和回收等。

展览展示了其中一个垂直加压模块,三到四层的结构中容纳工作区、生活区、环境控制和生命支持系统,总计约390立方米的空间和104立方米的净可用面积,可供4~6人使用。

SOM公司合伙人科林·库普(Colin Koop)认为,装置为人类在月球上的可持续存在提供一种愿景,探索极端环境条件下的外星球建筑新技术。“月球村必须在原本无法居住的环境中维持人的生命,所以,我们必须考虑在地球上不会涉及的问题,例如辐射防护、压差以及如何提供可呼吸的空气等。”

伦敦ecoLogicStudio与因斯布鲁克大学的合成景观实验室以及伦敦大学学院的城市形态发生实验室合作,用一个1∶1比例的装置,展示了在室内培养微生物群的沉浸式实验,它被命名为《BIT.BIO.BOT:生物技术建筑的集体实验》。

伦敦ecoLogicStudio与因斯布鲁克大学的合成景观实验室以及伦敦大学学院的城市形态发生实验室合作,用一个1∶1比例的装置,展示了在室内培养微生物群的沉浸式实验,它被命名为《BIT.BIO.BOT:生物技术建筑的集体实验》。

BIT.BIO.BOT由10个Photo.Synth.Etica幕帘构成,每个3米高、1米宽,从屋顶悬挂下来,形成可容纳7升微藻培养物的腔体,漂浮在果冻状介质中的钝顶螺旋藻呈现出鲜嫩的绿色。简单来说,实验将建筑与微生物学相结合,建立一个培养新鲜藻类的人工栖息地。如它的名称所示,结合计算设计策略BIT与专有制造技术BOT,用于实施集体微生物培养的协议BIO。

BIT.BIO.BOT的核心机制是光合作用过程,阳光为钝顶螺旋藻、蓝绿藻和小球藻的代谢提供动力。这些地球上最古老的微生物早就开发出独特的生物智能,以无与伦比的效率将太阳辐射转化为实际的氧气和生物质。

这是ecoLogicStudio对生物数字设计长达10年的研究成果,工作室创始人马可·波莱托(Marco Poletto)相信,BIT.BIO.BOT有助于质疑导致目前全球健康危机的一些逻辑关系,“如果我们每天努力将空气污染物和水污染物转化为高营养食品,那么,病毒利用不可持续的食物供应链和受污染的大气,侵入人体并造成伤害的机会是否就会减少?”

从房屋到城市,一直以来建筑师的任务是为人们的居住空间发展提供形状,出于对自然科学和技术至上的信仰,本届双年展却凸显出一种“建筑对社会的用处越来越小”的趋势。就像BIT.BIO.BOT、月球村等众多项目所显示的,在生活环境日益复杂的转变过程中,如今的建筑师不再是主要的创造者,而是只承担项目活动中能够胜任的任务,他们不再位于圆周的中心。

如果这种前景变成现实,建筑将不再能够执行它的有效权力。奥地利馆的策展项目《平台城市主义》中就提出了这一问题:“在设计现在和未来的生活空间过程中,建筑师、城市规划师、地方政府和居民正在迅速被排除在外,他们已经被大型平台的开发者所取代。这些平台消解了常规的空间形式,变成拥有超级规划权力的全球角色。” 建筑空间设计建筑