从清华园出发

作者:王珊 2004年9月13日,清华六教C座101教室。

2004年9月13日,清华六教C座101教室。

离上课还有10分钟,依然有学生零星地往教室赶。他们都是大一新生,才入学十多天,脸庞是一眼可见的朝气和稚嫩。走到教室门口,他们先出示了听课证,保安对照专业和名字,看得很仔细。这些学生有的来自清华物理系,有的来自基础科学班,总共有120多人,将教室里挤得满满当当。没有听课证的人只好堵在门口,不时往教室里瞅几眼。他们还有另一个选择,在C座对过的A座,有一间和101教室同样大小的多媒体教室,在那里可以看到老师授课的“现场直播”。这里面,有些是头发花白的教授。

这显然不是一个普通的课堂。几分钟后,穿着蓝色短袖衬衫、头发花白的杨振宁出现了,可能是担心教室内空调太冷受风,他的衬衫里还套了件白T恤。他精神头很好,走起路来一点不像一个82岁的老人,步子迈得很大。走到门口时,杨振宁停下来,冲保安问了个好。随后,杨振宁坐在讲台前,开始讲课。他讲话速度不快,口齿清晰,刚开始用中文,慢慢全部过渡到了英文,“我希望在这一学期里头,大家不单学到一些物理,还学到一些微积分。But I also want you to learn some English.I hope by speaking slowly you could understand most of what I say.”

这是杨振宁在清华大学为本科生开讲第一堂课上的一幕。一名曾经上过杨振宁课的学生还记得,杨振宁上课从不点名,每节课45分钟,两节课连上,从头讲到尾,谁要是想上厕所可以直接去,不用跟他打招呼。“他给人总的感觉就是非常平易近人,没什么架子。”为本科生上课的决定是在他回国后9个月做出的。当时,中科院院士、时任清华大学物理系系主任朱邦芬找到他,提到国内许多知名的教授都不教书了,更不肯教本科生。“你可不可以教一次大一物理,也许有示范作用。”朱邦芬有些试探地问他。没想到杨振宁一口答应了。“他也觉得当时清华很多老师对教学重视不够。他去给本科生讲课,不仅对学生好,老教授经验丰富,有什么问题看得比较全面;对年轻人(年轻教师)也有好处,可以给他们足够的时间发展研究。”朱邦芬在接受本刊采访时说。

杨振宁是2003年12月回国的,他那时已经81岁,从纽约州立大学石溪分校物理所所长的职位上刚退下来4年。他是受清华大学之邀,来帮助建设清华大学高等研究中心(2009年改名为清华大学高等研究院)的。这个研究实体以美国普林斯顿高等研究院为样本,是希望加强清华大学的基础科学研究,建成世界一流的学科。杨振宁在普林斯顿高等研究院工作了17年,是最早获得诺贝尔物理学奖的中国科学家(获奖时还是中国国籍,持中华民国护照),1966年开始又一手筹建了纽约州立大学石溪分校物理所,肩负盛名,无疑是最好的人选。“中国的科技真正发展是在上世纪90年代后期国家成立‘973’项目之后。政府意识到,中国不能只是经济发展,必须要搞技术,做出一些与国际接轨的研究来。在上世纪80年代末90年代初,我国在高温超导方面虽然很亮眼,但这是零星的,整体的水平还是跟在别人后面。那时的基本形势是优秀的人都往外出。我们希望建立一个中心,能将人才吸引进来,杨先生来清华的话,会对优秀的人才形成更大吸引力。”朱邦芬教授告诉本刊。

杨振宁是2003年12月回国的,他那时已经81岁,从纽约州立大学石溪分校物理所所长的职位上刚退下来4年。他是受清华大学之邀,来帮助建设清华大学高等研究中心(2009年改名为清华大学高等研究院)的。这个研究实体以美国普林斯顿高等研究院为样本,是希望加强清华大学的基础科学研究,建成世界一流的学科。杨振宁在普林斯顿高等研究院工作了17年,是最早获得诺贝尔物理学奖的中国科学家(获奖时还是中国国籍,持中华民国护照),1966年开始又一手筹建了纽约州立大学石溪分校物理所,肩负盛名,无疑是最好的人选。“中国的科技真正发展是在上世纪90年代后期国家成立‘973’项目之后。政府意识到,中国不能只是经济发展,必须要搞技术,做出一些与国际接轨的研究来。在上世纪80年代末90年代初,我国在高温超导方面虽然很亮眼,但这是零星的,整体的水平还是跟在别人后面。那时的基本形势是优秀的人都往外出。我们希望建立一个中心,能将人才吸引进来,杨先生来清华的话,会对优秀的人才形成更大吸引力。”朱邦芬教授告诉本刊。

回国后,杨振宁出任高等研究中心名誉主任。此时距离杨振宁1945年出国读书已经过去了58年。在上世纪90年代杨振宁就有回国的想法。对于杨振宁来讲,除了有帮助清华发展科学上的考量,回归也有叶落归根的想法——60岁以后,他发现人生是有限的,有一次,他跟26岁的儿子去旧金山一个叫电报岭的地方游玩,杨振宁在那里挑战杨光宇一起跳过一个沟,杨光宇一跃而过,杨振宁跟着跳,却扭伤了右脚。这件事情像触碰了“初老”的开关,他开始注意到曾经没有关注到的角落:他的面容的各个部位都有了变化,嘴角更加固定僵化,尤其是原本就很大的眼睛,没有了脂肪的包裹,在面部更显突出。70岁以后,熟悉他的人发现,他的听力开始衰退,即使戴上助听器,说话还是得坐在他的左边,因为那边听力好一些。最凶险的一次是1997年,他在家里突然感到胸闷,检查发现心脏大血管有七处堵塞,三天后,做了四根心脏血管的搭桥手术。手术前,他还写了遗嘱。

他的女儿杨幼礼发现,父亲60岁之后,中国传统的东西在杨振宁的身上更加明显了。他开始频繁地想起自己的父亲和母亲和他们曾经生活的地方。有一次他在会上发表演讲。他穿着荣誉学位的礼服,讲到青少年时代母亲给予他的影响时,突然放声大哭。1983年杨振宁60岁出版的《杨振宁论文选集》的扉页上,写着四个中国大字:献给母亲。1992年,台湾学者江才健随杨振宁到大陆参加两岸物理学家大会,他们先在北京,后到天津,回北京坐夜车去了山西,由太原经五台山到了大同,回北京后去合肥,最后坐火车到上海。江才健记得在上海一天晚饭后,杨振宁跟他说,“我们出去散散步”。两个人在人民广场绕了一圈,路上杨振宁背了一首韦庄的词:“人人尽说江南好,游人只合江南老。春水碧于天,画船听雨眠。垆边人似月,皓腕凝霜雪。未老莫还乡,还乡须断肠。”那个夜晚,江才健一直记得。“他们那一辈人,都拥有家国情怀,他去了美国,还加入了美国国籍,他自己会觉得很矛盾,他一直压住没有解决。对于他来讲,回到清华,等于是解决了矛盾。”他的好友、香港中文大学中国文化研究所原所长陈方正告诉本刊。

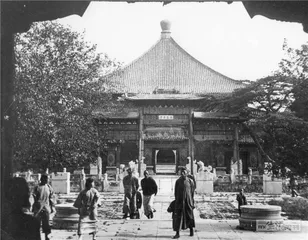

如今的清华园已经是上世纪30年代的10倍大。从清华南门沿着学堂路往北走,一路都是学校的家属区,这些建成于2000年初的房子延续了老清华园建筑最突出的特色——英式红砖墙和古朴的水泥立柱。十几栋楼从南向北排开,掩藏在夏天张扬着翠绿叶子的树木中。走到家属区的尽头,往西拐,就上了清华路,两边栽着整齐的银杏树,树又高又大,在路上投下一片阴凉,间或有几束阳光跳跃进来。沿着这条道路走上几百米,才能到清华大学的二校门。这是一座白色的牌坊式建筑,青砖白柱,门上额刻着“清华园”三个大字——正是毕业的季节,有学生在门口穿着学位服合影,是青春生长的气息。

如今的清华园已经是上世纪30年代的10倍大。从清华南门沿着学堂路往北走,一路都是学校的家属区,这些建成于2000年初的房子延续了老清华园建筑最突出的特色——英式红砖墙和古朴的水泥立柱。十几栋楼从南向北排开,掩藏在夏天张扬着翠绿叶子的树木中。走到家属区的尽头,往西拐,就上了清华路,两边栽着整齐的银杏树,树又高又大,在路上投下一片阴凉,间或有几束阳光跳跃进来。沿着这条道路走上几百米,才能到清华大学的二校门。这是一座白色的牌坊式建筑,青砖白柱,门上额刻着“清华园”三个大字——正是毕业的季节,有学生在门口穿着学位服合影,是青春生长的气息。

杨振宁熟悉的清华,是二校门以北的区域,那是上世纪30年代的清华园。92年前,杨振宁的父亲杨武之海外留学归国后曾到清华任教。那时杨振宁只有7岁。1929~1937年,杨振宁在清华度过了8年的幸福时光。在《读书教学四十年》书中,杨振宁写道:“从1929年到抗战开始那一年。清华园的8年在我的回忆中是非常美丽、非常幸福的。”小学就在清华园里头。杨振宁每天自家门口出发,沿着小路向南行,再向东南走,爬过一个小土山便到达当时的清华园围墙,然后沿着围墙北边的小路东行到学校。这样一趟要差不多20分钟。那时,从近春楼、伟伦中心往南至现在的清华游泳池和供应科,从清华东门到静斋的区域都还没有兴建房屋,整块都是一大片荒地,只有一些树丛、土山、荷塘、小农田和几户农家,这些是清华园里的孩童最好的玩耍地方,“几乎每一棵树我们都曾经爬过,每一棵草我们都曾经研究过”。回述这段经历时,杨振宁已经年过八十,依然热衷于寻着过去的小山头走上一趟。

1929年,33岁的杨武之是受熊庆来邀请一起筹建清华数学系的。1914年,杨振宁的父亲杨武之考入北京高等师范学校预科(现北京师范大学),是在中国本土接受现代科学教育的第一代中国大学生。1923年,杨武之通过安徽省公费留学考试,去了芝加哥大学。纵观杨武之的一生,他代表着少数处于新旧交替时代年轻人的命运——他们出生于知识分子家庭,打小以国学为基础,又受“西学东渐”的影响,是在中国本土接受现代科学教育的第一代中国大学生。他们在中国19、20世纪之交严重的民族和社会危机中不断觉醒,后来出国留学,成为佼佼者。他们将民族振兴视为己任,日后多终身投于教育,培养科学救国人才。

1929年,33岁的杨武之是受熊庆来邀请一起筹建清华数学系的。1914年,杨振宁的父亲杨武之考入北京高等师范学校预科(现北京师范大学),是在中国本土接受现代科学教育的第一代中国大学生。1923年,杨武之通过安徽省公费留学考试,去了芝加哥大学。纵观杨武之的一生,他代表着少数处于新旧交替时代年轻人的命运——他们出生于知识分子家庭,打小以国学为基础,又受“西学东渐”的影响,是在中国本土接受现代科学教育的第一代中国大学生。他们在中国19、20世纪之交严重的民族和社会危机中不断觉醒,后来出国留学,成为佼佼者。他们将民族振兴视为己任,日后多终身投于教育,培养科学救国人才。

1928年,罗家伦由蔡元培力荐接任清华校长。他要做的是将清华由成立时的留美预备学校改革成国家完整大学。除了有国民政府的支持,一直到1929年之前,庚子赔款的退回款都是为清华专用。在资金的支持下,清华大学改革的第一步即是大幅度提高教授待遇,人人有份,都有提高,教授待遇提高到260元至360元,有的人甚至翻了一倍。此外,罗家伦加大聘请、搜罗外校优秀教授的力度,并为教授们提供充裕的基金兴办图书馆和购置试验设备。

清华一时群英集聚。杨振宁一家住在清华西院11号,与杨振宁家紧邻的是邓以蛰的住宅,他毕业于早稻田大学,从事中国书画及其美学理论的研究,参与过国徽的设计,学术界称他是五四运动以来中国著名的美学和美术史家,和朱光潜、宗白华并列为中国现代美学的奠基者。王国维住在16号院,书房却设在18号院,他下午和晚上都会去书房写作,他的门口常有学生三五成群地来寻他。数学系的教授郑之蕃、熊庆来也住在西院,他们一个毕业于美国康奈尔大学,一个从法国马赛大学学成归国,是中国现代数学的先驱者。在这样一个名师云集、学术氛围单纯热烈、生活丰富多彩,现在看起来甚至有些“乌托邦”的环境里,杨振宁迎来了自己受教育的时期。他自信、专注,天真又好奇,这些对于日后他的性格和学术品味的养成来说,都是美好的基础。

在当时,清华大学数学系很快就成为国内的数学中心,不仅有杨武之和郑之蕃、熊庆来、孙光远4位教授,还有他们的学生陈省身、华罗庚,清华数学系的阵容极一时之盛。有一个可以比对的例子是南开大学的算学系当时只有一位教授姜立夫,一个人讲授高等微积分、立体解剖几何、微分几何、复变函数论、高等代数、投影几何等七八门课程。据当时在清华读书的陈省身回忆说,杨先生和孙先生是最活跃的两位数学教授,前者专长数论和代数,后者专长几何。1927年出生的中科院院士万哲先曾上过杨武之的课,在他的记忆里,杨武之讲课的一个突出特点是不断提问,几乎每节课,全班26个同学都有可能被提问一次。他尤其记得杨武之讲数的起源和发展,足足用了三节课。

在当时,清华大学数学系很快就成为国内的数学中心,不仅有杨武之和郑之蕃、熊庆来、孙光远4位教授,还有他们的学生陈省身、华罗庚,清华数学系的阵容极一时之盛。有一个可以比对的例子是南开大学的算学系当时只有一位教授姜立夫,一个人讲授高等微积分、立体解剖几何、微分几何、复变函数论、高等代数、投影几何等七八门课程。据当时在清华读书的陈省身回忆说,杨先生和孙先生是最活跃的两位数学教授,前者专长数论和代数,后者专长几何。1927年出生的中科院院士万哲先曾上过杨武之的课,在他的记忆里,杨武之讲课的一个突出特点是不断提问,几乎每节课,全班26个同学都有可能被提问一次。他尤其记得杨武之讲数的起源和发展,足足用了三节课。

在父亲的熏陶下,童年的杨振宁展现出了对数学方面的天赋和兴趣。杨振宁家里有很多的数学书。许多都是英文和德文的,他看不懂,但书里有图画能够帮助他理解。他印象最深的是G.H.Hardy和E.M.Wrigh《数论导引》中的一些定理和A.Speiser《有限群论》中许多关于空间群的图。杨振宁的弟弟杨振平记得家中当时有一面黑板,父亲和大哥会在黑板上讨论数学,上面画了许多几何图形和好些奇奇怪怪的符号。妹妹振玉则记得,1934年一年父亲在柏林进修,大哥杨振宁每周替母亲写信,时常和父亲讨论代数或几何题目可以有多种解法的心得。

杨武之早已觉察出儿子杨振宁在数学方面的天赋,他并不着急提早将一些艰深的数学知识教给儿子。每当杨振宁就一些难于理解的细节问题向父亲请教时,杨武之的回答总是“慢慢来,不要着急”,只解释一两个基本概念。他有自己的一套教育思维。他认为,作为中国人,学好传统文化,培养健全的人格,比成为天才儿童更重要。小时候打好基础,以后学习任何东西都可以事半功倍。在杨振宁初一到初二年级之间的暑假,杨武之请了历史系学生丁则良给杨振宁教《孟子》。丁则良是北京人,出生于书香世家,父亲丁震1920年还获得过民国大总统颁发的文瑰勋章。丁则良在清华时,史学家雷海宗对校长梅贻琦说:“丁君为战前学生中之优异者。”毕业以后,丁则良曾执教于西南联大。

讲课的地点就在科学馆。当时是理数大楼。大楼有三层,楼层之间间距大,夏天打开窗户,风就呼呼涌进来,很是凉快。杨振宁说,丁则良不仅讲《孟子》,还给他教了许多上古历史知识,每天讲一个钟头,教了两个夏天。在西南联大求学时,杨振宁可以把《孟子》从头背到尾,著名翻译家、杨振宁西南联大的同学许渊冲曾回忆自己读大学时与杨振宁的差距,“我的历史知识是听乡下大伯讲《三国》,看《说唐》等书得来的。至于孟子,我只会背开头一句”。杨振宁后来思考,父亲的这种教育观让他对数学一直持有一种欣赏的态度,能够理解数学战术上的机巧与灵活,也使其能够在日后物理学研究中为己所用。

讲课的地点就在科学馆。当时是理数大楼。大楼有三层,楼层之间间距大,夏天打开窗户,风就呼呼涌进来,很是凉快。杨振宁说,丁则良不仅讲《孟子》,还给他教了许多上古历史知识,每天讲一个钟头,教了两个夏天。在西南联大求学时,杨振宁可以把《孟子》从头背到尾,著名翻译家、杨振宁西南联大的同学许渊冲曾回忆自己读大学时与杨振宁的差距,“我的历史知识是听乡下大伯讲《三国》,看《说唐》等书得来的。至于孟子,我只会背开头一句”。杨振宁后来思考,父亲的这种教育观让他对数学一直持有一种欣赏的态度,能够理解数学战术上的机巧与灵活,也使其能够在日后物理学研究中为己所用。

这种文理结合教育孩子的方法和不急不躁引导的态度,现在看来仍颇为珍贵,为杨振宁日后的全方面的发展打下了均匀的基础,使得他与我们以往印象里的天才有所区别。有些天才虽然在专业领域成就非凡,却表现出性格孤僻、不太善于人际交往的特点。比较起来,天赋之外的杨振宁显得各方面非常平衡,是一个乐观、自信、善于交流的小孩。

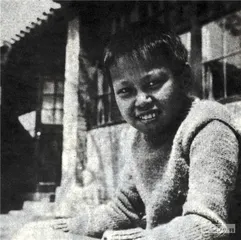

清华园的子弟并不多,只有几十人。杨振宁矮壮,眼睛格外有神,因为头大,被伙伴们称为“杨大头”。杨振宁是这些孩子中的“小老大”,有主张,又喜欢冒险。他骑自行车,一定要选择崎岖狭窄的道路,尤其喜欢骑着车从两块木板搭成的小桥上俯冲而下。杨振宁记得有一次,他骑着自行车带着4岁的弟弟往下冲,结果冲撞到一个障碍物,自行车和人都飞了出去,弟弟脑袋蹭了一个大口子,出了很多血。他还会跟熊庆来的儿子熊秉衡等人养蚂蚁、捉蝌蚪,几个人还自制了一台幻灯机,用大饼干盒做成,里面安上一个灯泡,再加上一个透镜,无论照片、图画、文字,黑白彩色,都能清晰地投影在墙壁上。他们还郑重其事组织了“放映场”,在客厅里摆了许多椅子,矮凳子在前排,高椅子在后排,要凭券入座。

这群自小就在人文、科学、艺术等领域受过良好熏陶的孩子,乐观、开朗、自信,拥有比同龄人更多接触到知识的机会,很多日后成为各个领域的翘楚。邓以蛰的儿子邓稼先是中国核武器研制与发展的领导者,主持研制了中国的原子弹和氢弹;梅贻琦的儿子梅祖彦1943年投入抗战,随后到美国留学,1954年回国后在清华大学水利系任教;化学系主任张子高的儿子张怀祖致力于石油炼制和石油产品的研究,创建了炼制系石油工学实验室,是中国石油大学的创始人之一;杨振宁成为世界知名的物理学家,1957年与李政道一起拿了诺贝尔奖,是中国科学家首次获得诺奖。

上世纪30年代的北京,刚刚结束了军阀割据的战乱状态,又面临着日本政府的侵略,处于无序和不断衰败的状态。清华园就像一个避风港,将处于内忧外患的另一面中国挡在了外边。在清华园的8年里,杨振宁迎来了二弟振平、三弟振汉、小妹振玉。杨振宁比振平大8岁,其他三个人每人相差两岁。作为家里的长子,杨振宁要帮助妈妈带弟弟妹妹。他自制了一张写上弟弟妹妹名字的图表,挂在家里显眼的位置。谁一天比较乖、或者帮妈妈做事的,就画上一个红点,相反就记黑点。一个星期下来都是红点的,他就带着进城去玩。这个办法很奏效。他还爱给弟弟妹妹讲故事,在晚上睡觉前,振宁总会把自己看过的如《爱丽丝梦游奇境》《金银岛》《三剑客》之类的故事说给弟弟妹妹听,故事很吸引人,可杨振宁看书很快,一本书还未看完,就已经开始看另外一本,所以讲起来总是有头无尾,弟弟妹妹对此很不满。

上世纪30年代的北京,刚刚结束了军阀割据的战乱状态,又面临着日本政府的侵略,处于无序和不断衰败的状态。清华园就像一个避风港,将处于内忧外患的另一面中国挡在了外边。在清华园的8年里,杨振宁迎来了二弟振平、三弟振汉、小妹振玉。杨振宁比振平大8岁,其他三个人每人相差两岁。作为家里的长子,杨振宁要帮助妈妈带弟弟妹妹。他自制了一张写上弟弟妹妹名字的图表,挂在家里显眼的位置。谁一天比较乖、或者帮妈妈做事的,就画上一个红点,相反就记黑点。一个星期下来都是红点的,他就带着进城去玩。这个办法很奏效。他还爱给弟弟妹妹讲故事,在晚上睡觉前,振宁总会把自己看过的如《爱丽丝梦游奇境》《金银岛》《三剑客》之类的故事说给弟弟妹妹听,故事很吸引人,可杨振宁看书很快,一本书还未看完,就已经开始看另外一本,所以讲起来总是有头无尾,弟弟妹妹对此很不满。

1933年,11岁的杨振宁升了初中。清华没有中学,他去了位于绒线胡同的崇德中学(后改为北京三十一中)。崇德中学创建于1911年,是英国基督教中华圣公会办的一所男中。崇德中学以优异的教学质量和严谨的校风闻名。大约一半的孩子来自中上等家庭,约五分之一的学生是教会神职人员和信徒的子弟。学校很少有下层社会子弟,只有百分之五六的学生从河北省农村教会小学选拔。教师多由英籍教员担任。课本从英国直接定购或为本校英籍教员编写。也为此,学生毕业后能顺利从事和英语有关的工作。在杨振宁之前,梁思成和他的弟弟梁思永曾在崇德中学小学部学习;后来成为中科院副院长、材料学家的严东生,有机化学家高振衡,数学家关肇直,建筑与桥梁学家林同炎都在这里读过书。

崇德中学实行寄宿制,课程相当繁重,初一就有国文、英文、数学、历史、地理、生物、体育和手工等科目;到了初二,数学科在代数之外又加上了几何。每个星期日,杨振宁会乘坐清华校车到西单,下车走到学校;到下个星期六下午,他又到西单乘清华校车回家。初到崇德,振宁对一切都有点不习惯——清华园内的孩子都是教师子弟,家教严,不会说脏话;可是到了崇德,有些同学—开口就是粗话或带脏字,他很不习惯。加上比同班同学小一两岁,个头又小,他总是受人欺负。刚开始杨振宁会报告老师,老师是受英式教育的,不仅没有批评欺负人的同学,反而认为杨振宁应该跟欺负他的人打一架,想以此方法让学生找到自己该处的地位。这一年杨振宁过得很不愉快。他不敢把这些事情告诉父亲,又忐忑不安,压迫感很强。

崇德中学实行寄宿制,课程相当繁重,初一就有国文、英文、数学、历史、地理、生物、体育和手工等科目;到了初二,数学科在代数之外又加上了几何。每个星期日,杨振宁会乘坐清华校车到西单,下车走到学校;到下个星期六下午,他又到西单乘清华校车回家。初到崇德,振宁对一切都有点不习惯——清华园内的孩子都是教师子弟,家教严,不会说脏话;可是到了崇德,有些同学—开口就是粗话或带脏字,他很不习惯。加上比同班同学小一两岁,个头又小,他总是受人欺负。刚开始杨振宁会报告老师,老师是受英式教育的,不仅没有批评欺负人的同学,反而认为杨振宁应该跟欺负他的人打一架,想以此方法让学生找到自己该处的地位。这一年杨振宁过得很不愉快。他不敢把这些事情告诉父亲,又忐忑不安,压迫感很强。

杨振宁那时喜欢听音乐,特别喜欢贝多芬的《命运交响曲》,觉得它激励人萌生自我意识,有一次在跟邓稼先讨论自己的理想时,他还引用过贝多芬的一句话:“幸福不是来自外界,你必须动手去创造一切,只有在理想世界中你才能找到快乐。”上了初二之后,他的数学科成绩十分突出。晚上在自修时间里,他还常常替高年级的学生做代数、几何习题,同学们才转变了对他的态度。

图书馆是他在学校的理想世界。图书馆只有一个房间,书籍类型却不少,从文学、历史、社会到自然科学。他来这里的目的不明确,喜欢翻各种类型的书籍。他印象深的一本书叫《亚洲腹地旅行记》,作者是瑞典人,20世纪初到了中国新疆,在塔克拉玛干沙漠差点丧失了生命。看了他的书,杨振宁也特别想哪一天穿越塔克拉玛干大沙漠。

有一天,一本名为《神秘的宇宙》的书籍进入了他的视野。这是詹姆斯·金斯1930年写的一本书,他是英国天文物理学家,修订了英国物理学家J.W.S.瑞利提出的黑体辐射能量随波长分布的公式,后人称之为瑞利-金斯公式。杨振宁看到的是中文译本,詹姆斯·金斯用通俗的语言,讲述了20世纪头30年物理学的重大革命,包括狭义相对论、广义相对论、量子力学等。他并不能完全看懂书里的内容,那些奇妙的几乎不可信的知识让他觉得很震动,这是存在于生活世界之外的另一个世界。那一刻,他觉得自己与当时正在产生的物理学观念性的一些革命发生了奇妙的关联和化学反应,以至于影响到他后来走进了物理学领域。杨振宁就这样获得了他人生中的物理启蒙。

这段平静而幸福的时光很快被战争局势打断。从1928年国民政府迁都南京,改北京为北平开始,北京迅速衰败,尤其是围绕政治权力、官僚群体运转的社会体系濒临崩溃,社会学家牛鼐鄂的《北平1200贫户之研究》记载,有的公务员原在外交部当差,家庭其乐融融,迁都后被裁撤,积蓄用完,只得以代人“写信”为生,儿子无钱读书,母亲忧劳患病。而以往靠庚子赔款支撑的各高校,面临教育经费无着的状态,学校教员多方奔走,索薪运动的报道频频见诸报端。社会学家林颂河在调查报告《统计数字下的北平》中提到,1928年6月至1929年6月间,北平总商会各商号失业工人达32.69%。1932年之后,全国的形势更加严峻了。国民党为了巩固统治,加紧了对内镇压,而另一方面,日本政府加紧侵略,中国面临自鸦片战争以来又一次最严重的民族危机。

1933年初开始,日军多次进犯北平古北口,清华园里也风声鹤唳。一天夜里,杨振宁的父母听到了一阵枪声,声音十分接近,他们怀疑日本军队进了校园,赶紧将孩子唤醒,他们穿上棉衣,躲到母亲床上,屏息静气,不敢吭声。过了很久没有动静,杨振宁和弟弟妹妹才回到床上继续睡觉。杨振宁的父亲开始频繁在孩子面前唱那首他们经常哼唱的《中国男儿》:“中国男儿,中国男儿,要将双手撑天空。长江大河亚洲之东,峨峨昆仑,古今多少奇丈夫,碎首黄尘燕然勒功,至今热血犹殷红。”

1933年初开始,日军多次进犯北平古北口,清华园里也风声鹤唳。一天夜里,杨振宁的父母听到了一阵枪声,声音十分接近,他们怀疑日本军队进了校园,赶紧将孩子唤醒,他们穿上棉衣,躲到母亲床上,屏息静气,不敢吭声。过了很久没有动静,杨振宁和弟弟妹妹才回到床上继续睡觉。杨振宁的父亲开始频繁在孩子面前唱那首他们经常哼唱的《中国男儿》:“中国男儿,中国男儿,要将双手撑天空。长江大河亚洲之东,峨峨昆仑,古今多少奇丈夫,碎首黄尘燕然勒功,至今热血犹殷红。”

作为一个孩子,杨振宁此时依然是懵懂的。1934年杨振宁读初二时,朱自清先生的大儿子朱迈先转学到崇德中学。朱迈先比同班同学大好几岁,人长得很高大,写得一手好文章。入学不久,朱迈先在同学中找了十来个人,成立了一个读书会。这其中就有杨振宁。大家经常在一起看书、讨论,涉及的内容刚开始以科普读物为主,慢慢也看一些俄国文学作品和政治、经济学方面的书籍。直到多年以后,杨振宁才知道,当时,共产党在北平的地下组织几乎在每一所中学、大学都有类似读书会的活动,而且影响很大——那时的朱迈先,很可能就是一位地下党员。

那时候,杨振宁还没意识到,一场更加长途跋涉的出行已经在等待着他。 杨武之父亲数学清华大学物理系清华园杨振宁