杨振宁在西南联大

作者:王珊 1937年,杨振宁15岁,这一年,他的生活发生了巨大的变化。1937年,“七七事变”后5天,出于对时局的考量,杨武之将妻子和孩子送往老家合肥。列车驶经天津站时,杨振宁看见站台上全副武装的中国军队,战火已迫在眉睫。这一年,杨振宁15岁,两个弟弟,一个7岁,一个5岁,妹妹振玉只有3岁,杨振宁的母亲罗孟华已经怀上了小儿子。在合肥待了一个月后,杨振宁家里迎来了第5个孩子,父亲取名“振复”,取早日光复中华的意思。

1937年,杨振宁15岁,这一年,他的生活发生了巨大的变化。1937年,“七七事变”后5天,出于对时局的考量,杨武之将妻子和孩子送往老家合肥。列车驶经天津站时,杨振宁看见站台上全副武装的中国军队,战火已迫在眉睫。这一年,杨振宁15岁,两个弟弟,一个7岁,一个5岁,妹妹振玉只有3岁,杨振宁的母亲罗孟华已经怀上了小儿子。在合肥待了一个月后,杨振宁家里迎来了第5个孩子,父亲取名“振复”,取早日光复中华的意思。

杨振宁进入庐州中学读高二。1937年12月南京大屠杀之后,日本开始频繁轰炸合肥。随着形势的紧张,杨振宁求学的庐州中学迁到了巢湖的小镇三河镇,未过多久,学校不得不停办了。杨振宁成了一个失学在家的少年。小弟振复出生十几天,父亲就收到了通知:教育部决定将清华大学、北大、南开一同搬往长沙,成立临时大学,杨武之即刻出发去长沙与学校汇合。逃难的生活随时袭来,每当警报响起,41岁的罗孟华抱着几个月的振复,15岁的杨振宁拉着7岁的振平和5岁的振汉,保姆牛妈背着3岁多的振玉,匆匆忙忙地赶往叔叔家后院的防空洞躲避,一直要等到空袭结束才敢回家。

杨振宁和罗孟华在焦急中等待杨武之的消息。不难想象一个十多岁的孩子此时的恐惧和内心遭受的冲击。对于杨振宁来讲,父亲一人前往长沙,路上危险磨难众多,让人很是担忧。母亲罗孟华写字慢,与杨武之的家信一直是杨振宁代笔,可道路和通讯中断了,他给父亲写的信一直没有回复。母亲刚生了小弟,他是家里的长子,也是母亲唯一可以依赖的人。他能做的,是将这些情感掩藏起来。或许这是我们现在很难看到杨振宁对这一阶段细致回忆的原因。

杨振宁对合肥并不陌生,6岁之前,他跟母亲两人一直生活在合肥。他的父亲杨武之是安徽人,1923年出国留学之前,他一直在安徽省立第二中学教学兼掌管训导工作。1919年,杨武之与杨振宁的母亲罗孟华结婚。两人是娃娃亲,罗孟华出生于1896年,与杨武之同岁,来自旧式家庭,父亲是个走街串巷做生意的小贩。因为家里不富裕,罗孟华只读了几年私塾就辍学在家。她裹过脚,到了民国才放开,所以既不是三寸金莲,又变了形,会影响走路的速度。杨振宁与母亲非常亲密,在他的眼里,母亲是一个非常坚强的人。“我本人的个性和作风,受到父母亲的影响都很大,也许可以说,明显的影响,如学术知识,是来自父亲;而不明显的影响,如精神气质,是来自母亲。”

杨振宁对合肥并不陌生,6岁之前,他跟母亲两人一直生活在合肥。他的父亲杨武之是安徽人,1923年出国留学之前,他一直在安徽省立第二中学教学兼掌管训导工作。1919年,杨武之与杨振宁的母亲罗孟华结婚。两人是娃娃亲,罗孟华出生于1896年,与杨武之同岁,来自旧式家庭,父亲是个走街串巷做生意的小贩。因为家里不富裕,罗孟华只读了几年私塾就辍学在家。她裹过脚,到了民国才放开,所以既不是三寸金莲,又变了形,会影响走路的速度。杨振宁与母亲非常亲密,在他的眼里,母亲是一个非常坚强的人。“我本人的个性和作风,受到父母亲的影响都很大,也许可以说,明显的影响,如学术知识,是来自父亲;而不明显的影响,如精神气质,是来自母亲。”

杨振宁在一次演讲时对幼时在合肥的生活进行了回忆:我父亲的叔伯兄弟很多,都聚族而居。当时,我的长辈亲戚里抽鸦片烟的非常多,纳妾的也非常多。合肥当时没有电,没有自来水,所以我们家就有一口井,喝的水都从里面打上来。“20世纪的合肥仍然是停留在18、19世纪的生活状态。”杨振宁在2012年的一次演讲中回忆道。好在,小家庭的环境在当时社会不算太差,家里有一个罗孟华的陪嫁丫头,还有一名长工帮衬着。6岁之前,“不稳定”一直是他生活里的一个关键词。杨振宁和母亲还要迎接随时到来的逃难。杨振宁记得军阀混战常常打到合肥来。他和母亲经常要跑到乡下或医院里去躲避。因为医院是外国教会办的,在那里面比较保险。“我印象中最深的第一个记忆,是3岁那年在一次回到家里,在房子角落里看到的一个子弹洞。”

除了母亲的讲述,杨振宁对父亲的了解仅限于杨武之出国前后拍的两张照片。第一张,杨武之穿着旧式的长袍和对襟马褂站在一边,罗孟华抱着10个月大的杨振宁,两人的表情都很拘谨。第二张是父亲进入芝加哥大学后寄回家里的。那是一张黑白色的照片,背景因为太黑辨别不出,却不影响杨振宁和母亲感受到照片上年轻人蓬勃的朝气:5个年轻男子站在一起,穿着白色的衬衣、打着领带,神情轻松愉悦。杨武之在最右边,眉眼端正,他双手互握,左边依次是潘菽、蔡翘、夏少平、吴有训,都是他一起留学的同学。这批最早出国的人,在30年代支撑起中国的高等教育学科建设。个子最高的吴有训是物理专业,杨振宁大学入读西南联大时,他曾任该校物理系教授、系主任和理学院院长。解放后,他还担任过中国科学院物理学研究所所长。蔡翘学心理学和生理学,后来成为北京军事医学科学院副院长。笑得最灿烂的是潘菽,于1951年担任南京大学首任校长。

这张漂洋过海而来的照片与杨武之留在家中的照片,形成了鲜明的比对,也让幼小的杨振宁隐约意识到自己家庭的特殊性。父亲是留美的博士,是最先进世界的象征,母亲却是最旧式的小脚太太,只读过两年私塾,在外人看来她是落后和没有生机的。在当时,这样的留洋学生加旧式妻子的家庭组合多面临一个结局:留学生回来之后,会与旧式的妻子分开,另娶新式的女学生。杨振宁是成年之后才懂得了母亲当时的焦灼和不安。罗孟华对杨振宁要求很严格,4岁时,她开始教杨振宁认字,一年多的时间,杨振宁认了3000多个字。有一次他心不在焉,字写得歪歪扭扭,罗孟华很生气,罚他重写,直到写到满意为止。这种严厉,大概也是忐忑的一种表现。

1928年,杨武之留学回国,罗孟华带着6岁的杨振宁去上海接父亲。这是杨振宁有记忆之后第一次见到父亲。“我这次看见他,事实上等于看见了一个完全陌生的人。”杨振宁在回忆父亲的文章里写道。他欣喜又胆怯。父亲问他念过书没,他说念过;又问什么书,杨振宁答《龙文鞭影》。他还背给父亲听,但对于书中的内容他讲不出来意思。杨武之送了他一支自来水笔,那是杨振宁从来没有见过的东西。罗孟华晚年才告诉孩子们,她当时已经做好了最坏的打算:如果杨武之回国后果真抛弃了她,她就带振宁去天主教堂“吃教”,一人养大杨振宁——教堂里面的修女都是一辈子不结婚,或者是被丈夫抛弃的女人。1928年,当接到杨武之电报说要归国,并要她带儿子去上海相聚时,罗孟华说自己真是“喜出望外,眼泪盈眶”。

也因此,从1929年开始在清华园八年的时光,在杨振宁眼中显得弥足珍贵和理想:父母相伴在一起,弟弟妹妹相继出生,清华园的朋友一起爬树、骑自行车、学孟子、背古文,感受清华园的春夏秋冬……很少回忆人生细节的杨振宁,在《曙光集》中,用大段落轻松愉悦的文字,饱含情感地描述了他在清华园的生活。

只是如今,因为家国命运的变化,杨振宁的生活又陷入了不稳定和未知的状态。

1938年1月,杨振宁终于盼来了从长沙赶来的父亲。因为担心妻儿,41岁的杨武之前额的头发一片斑白。他带回一个消息:湖南已经不是安全之地,学校要继续南下,学校众师生已经组成步行团,前往昆明。每人出发前,发给黄色军装一套,绑腿、草鞋各一双,油布伞一把,以及一点生活必需品。

1938年1月,杨振宁终于盼来了从长沙赶来的父亲。因为担心妻儿,41岁的杨武之前额的头发一片斑白。他带回一个消息:湖南已经不是安全之地,学校要继续南下,学校众师生已经组成步行团,前往昆明。每人出发前,发给黄色军装一套,绑腿、草鞋各一双,油布伞一把,以及一点生活必需品。

为了从心理上对学生进行安慰,长沙临时大学特意将此次长距离的跋涉称为“旅行团”。选择步行其实是无奈之举。当时去往云南最便捷的方式是乘坐1910年开通的滇越铁路,这意味着,要去云南,得先出一趟国,途经越南,领取过境护照。可在学校提出这样的方法时,受到了不少非议——大批师生先出国,再借道外国殖民地迁往自己的领土多少让政府觉得难堪。在多次沟通和妥协之后,才有了上述的决定。

1938年,杨振宁一家决定选择水路去昆明——这是父亲杨武之的决定,他从长沙一路赶回安徽的路上,经过鄂、豫、皖交界的大别山山区,发现沿途土匪出没,治安混乱,很多辆汽车都被抢了。打开一张中国地图,会发现杨振宁一家此次出行的道路是极为曲折的,从合肥先到六安,经桃溪镇、过丰乐河,再过舒城、桐城,又去汉口,再由汉口前往广州,最后从广州途经香港去越南,之后直奔昆明,整个行程5000多公里,相当于绕着中国中部和南部的河道走了一个大圈。

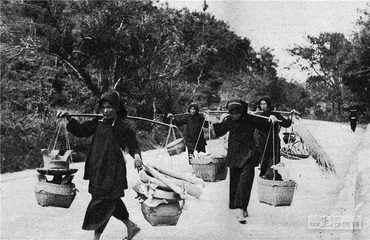

随着日军入侵深入内陆,越来越多的人选择背井离乡,开始由北向南迁徙。仅1937年7月至1938年3月,被迫性的移民人数已达2000万。一个明显的例子是,1938年淞沪会战以后,每天约有3万人离开上海,但上海的人口不仅没有减少,反而增加到350万之多,主要是因为随着上海市郊以及江苏等地的相继陷落,更多的人涌到了上海。许多孩子在逃难中与父母失散了。美国记者史沫特莱在她的著作《中国在反击》中记录了1938年她在武汉看到的一幕:从作战地区收容成千上万的战争孤儿,被列车运到武汉,他们衣衫褴褛、长满虱子、饿得要死,十几名妇女给他们剃头、洗澡、供食,让他们换上新的蓝色斜纹布工装服。

1938年12月份,一支由10人构成的队伍出现在浩浩荡荡的逃难者里。3个大人、7个孩子,孩子年龄最大的16岁,是杨振宁,最小的不到两岁。这样的组合并没有让他们显得特别——周围的人群也都是这样的。42岁的杨武之是这个队伍的领导者——除了他一家八口之外,他还带上了弟弟家的两个孩子。出发前,罗孟华在几个孩子的棉衣夹里中缝上了一张字条和几元钱,字条写上孩子的姓名、出生年月、家乡和父母的姓名,以防孩子和家人失散以后留个寻找的线索。

1938年12月份,一支由10人构成的队伍出现在浩浩荡荡的逃难者里。3个大人、7个孩子,孩子年龄最大的16岁,是杨振宁,最小的不到两岁。这样的组合并没有让他们显得特别——周围的人群也都是这样的。42岁的杨武之是这个队伍的领导者——除了他一家八口之外,他还带上了弟弟家的两个孩子。出发前,罗孟华在几个孩子的棉衣夹里中缝上了一张字条和几元钱,字条写上孩子的姓名、出生年月、家乡和父母的姓名,以防孩子和家人失散以后留个寻找的线索。

走到六安时,杨武之想方设法找到了一辆新的美国雪弗莱汽车,作为代步工具。12月份的安徽南部阴雨连绵,一路上十分泥泞,汽车无法开快,还面临着各种意外。有一次,他们碰到了一队伤兵,这些伤兵拦住车头不让前进,要他们一家下来,把车子让给他们乘坐。伤兵用拐杖拍打着车门玻璃,态度很凶,杨振宁一家都很害怕。最后,杨武之掏出一些钱送给他们,说尽了好话伤兵才肯放车子离去。到了湖北武穴,他们搭上了长江轮船,前往汉口。此时的汉口,成了东北、北平、天津等地以及上海、南京等地难民的集散地,人满为患,街头乞丐到处都是。杨振宁一家不敢多停留,继续奔波。

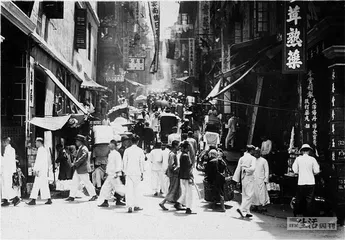

他们先乘火车到广州,又到香港。在香港时,振平、振汉、振玉三兄妹同时出麻疹,都病倒了。为了省钱,杨振宁一家只好暂时租住在九龙弥敦道一家酒店的天台上。滞留在香港的日子,杨振宁最喜欢和两个弟弟沿着弥敦道走到尖沙咀,看一路的海景和轮船。有一回,一艘加拿大4万吨级客轮访港,停泊在尖沙咀码头,把半个香港岛都遮住了。他最不喜欢做的事情是上街买饭。为了省钱,母亲罗孟华在天台上架了一只炉子,自己烧菜,但烧菜就不能做饭。只买白饭不买菜,店铺的伙计十分不高兴,每次都给白眼看,这让杨振宁觉得是一件苦差事。

1938年2月,杨振宁一家人终于到了昆明,横跨中国6个省,穿越国界,用时两个月。在回忆这段经历时,杨振宁只用了短短79个字进行了概述:我们后来经过了很复杂的道路,经过了前山、太湖,这些都是大别山旁边的很破旧的城市,最后到了汉口,从汉口坐火车到了九龙,从九龙坐船到了海防,然后坐火车到了昆明。

这种简略概述或许是出于一个物理学家对精炼、简洁的追求。对于一个15岁、此前一直生活在象牙塔里的孩子来讲,杨振宁用这样一种鲜活又狼狈的方式接触了最现实的中国,或许这种经历也让他日后更加珍惜能够静下心做学问的日子。

在昆明,国立北京大学、国立清华大学、私立南开大学组成临时大学:国立西南联合大学(以下简称“西南联大”)。3所学校学生特色鲜明:北大同学老练,清华同学年轻狂热,南开同学幽默内敛。著名翻译家许渊冲出生于1921年,比杨振宁大一岁,在他的自述《追忆逝水年华——从西南联大到巴黎大学》里,他详细记述了第一次在西南联大的课堂上见杨振宁的情景。那是1939年1月4日上午的第一节课。许渊冲和同学在教室里等英语老师来上课。许渊冲坐在第一排靠窗的扶手椅上,杨振宁与他挨着。许渊冲好奇地观察着这个同学,长得清清秀秀,眼睛很亮,脸颊白里透红。给许渊冲留下深刻印象的是他身上的黑色学生装,贴在身上,显得太紧;大头皮鞋却又有些大,看起来太松。他问了对方姓名,知道叫杨振宁。

在昆明,国立北京大学、国立清华大学、私立南开大学组成临时大学:国立西南联合大学(以下简称“西南联大”)。3所学校学生特色鲜明:北大同学老练,清华同学年轻狂热,南开同学幽默内敛。著名翻译家许渊冲出生于1921年,比杨振宁大一岁,在他的自述《追忆逝水年华——从西南联大到巴黎大学》里,他详细记述了第一次在西南联大的课堂上见杨振宁的情景。那是1939年1月4日上午的第一节课。许渊冲和同学在教室里等英语老师来上课。许渊冲坐在第一排靠窗的扶手椅上,杨振宁与他挨着。许渊冲好奇地观察着这个同学,长得清清秀秀,眼睛很亮,脸颊白里透红。给许渊冲留下深刻印象的是他身上的黑色学生装,贴在身上,显得太紧;大头皮鞋却又有些大,看起来太松。他问了对方姓名,知道叫杨振宁。

许渊冲是外语系的学生,英文好,嗓门大,性子冲,人送外号许大炮,在班里颇为狂傲,独佩服杨振宁。英文课老师要求严格,每次分数考试卡得紧:一小时考50个词汇,造5个句子,答5个问题,还要写一篇英文短文。杨振宁考第一,能得80分;许渊冲考第二,得79分。除此之外,杨振宁物理考100分,微积分能得99分。许渊冲说,杨振宁是西南联大成绩最好的学生。许渊冲记得,杨振宁能注意异常现象。英文课老师讲《荒凉的春天》时,杨振宁问他:“有的过去分词前用be,为什么不表示被动?”老师没有回答杨振宁,反问了一句:“gone are the days,gone也是过去分词,为什么用are,不用have?”许渊冲说,其实这个问题很复杂,原来是拉丁文来的,“叶公超没有讲,有两个可能,一个可能是他觉得太深了,不讲,也有可能他也没有了解(这是)拉丁文来的”。

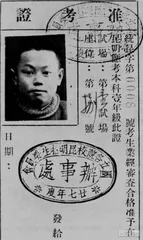

这是杨振宁来到昆明的第二年。刚开始,杨振宁入读昆华中学高中二年级。他们一家在昆明文化巷11号租了一所老式房屋,偏僻荒凉、荨麻丛生。随着联大教职工的陆续迁入,这里慢慢热闹了起来,物理学系教授赵忠尧和霍秉权分别住进19号、43号,化学系教授刘云浦住进41号,后来云南大学社会学系教授费孝通等也先后入住进来。1938年夏天,鉴于辗转流离到抗战大后方的中学生非常之多,国民政府教育部宣布了一项措施:所有学生,不需文凭,可按同等学力报考大学。1938年,在父亲的鼓励下,杨振宁以高二学历早早地报名参加统一招生考试。

这是杨振宁来到昆明的第二年。刚开始,杨振宁入读昆华中学高中二年级。他们一家在昆明文化巷11号租了一所老式房屋,偏僻荒凉、荨麻丛生。随着联大教职工的陆续迁入,这里慢慢热闹了起来,物理学系教授赵忠尧和霍秉权分别住进19号、43号,化学系教授刘云浦住进41号,后来云南大学社会学系教授费孝通等也先后入住进来。1938年夏天,鉴于辗转流离到抗战大后方的中学生非常之多,国民政府教育部宣布了一项措施:所有学生,不需文凭,可按同等学力报考大学。1938年,在父亲的鼓励下,杨振宁以高二学历早早地报名参加统一招生考试。

第一年,西南联大招了600多名学生。杨振宁的学号是联580,意思是第580位学生。

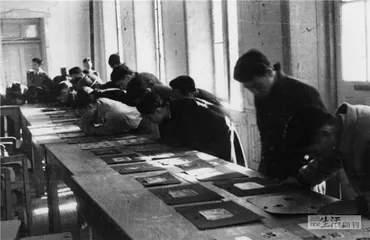

许多人都曾回忆过西南联大教室的简陋。学校是临时搭建的铁皮顶房子,下雨时,屋顶叮当响个不停,盖过老师讲课的声音。地面是泥土压成的,几年以后,地上满是泥坑。饭堂没有板凳,更没有椅子,所有人都站着吃饭,饭也是糙米,里面掺有糠皮。比杨振宁小几届的李政道觉得最享受的日子是每两个月宿舍的床被轮流送进铁锅中煮,晒干之后再用,只因为吸血的臭虫多,煮了之后可以舒服地睡上一觉。杨振宁记得,书更是稀缺的,学校图书馆存书原本就不多,有许多还是花了钱从学生手中购买的,新订阅的杂志往往要过一两年才收到。

昆明并没有因为偏居西南而逃过战争,平静很快被打破。1940年9月,杨振宁家的房屋正中一弹,全家少得可怜的家当顷刻之间化为灰烬。所幸,所有人因为躲进防空洞安然无恙。几天后,杨振宁拿了把铁锹回去,挖出了压变形的书籍,欣喜若狂。“今天已很难了解,在那种困苦的岁月里几本书的价值。”杨振宁在他的著作《读书教学四十年》中写道。为躲避日机轰炸,杨振宁全家搬到昆明西北郊十余公里外的龙院村惠家大院居住。此屋为两层小楼,围绕着一个打谷场,窗户都用纸糊上。物理系教授吴有训家住楼下,杨武之、赵忠尧两家住楼上,赵家楼下是厨房。杨、赵两家的住室间有一窄窄的过道,过道的地板上开有一个洞口,自此通过楼梯可到楼下。

昆明并没有因为偏居西南而逃过战争,平静很快被打破。1940年9月,杨振宁家的房屋正中一弹,全家少得可怜的家当顷刻之间化为灰烬。所幸,所有人因为躲进防空洞安然无恙。几天后,杨振宁拿了把铁锹回去,挖出了压变形的书籍,欣喜若狂。“今天已很难了解,在那种困苦的岁月里几本书的价值。”杨振宁在他的著作《读书教学四十年》中写道。为躲避日机轰炸,杨振宁全家搬到昆明西北郊十余公里外的龙院村惠家大院居住。此屋为两层小楼,围绕着一个打谷场,窗户都用纸糊上。物理系教授吴有训家住楼下,杨武之、赵忠尧两家住楼上,赵家楼下是厨房。杨、赵两家的住室间有一窄窄的过道,过道的地板上开有一个洞口,自此通过楼梯可到楼下。

清华教授陈寅恪在抵达昆明后写的一首诗《南湖即景》能够很好地代表当时一众师生来到这里的失落:景物居然似旧京,荷花海子忆升平。桥边鬓影还明灭,楼外歌声杂醉醒。南渡自应思往事,北归端恐待来生。黄河难塞黄金尽,日暮人间几万程。最后的四句反映了大家的担忧,即这次南渡是否会像北宋南渡到了南宋,就再也回不去了。

在这样一个困难时期,西南联大的学术风气却是非常好的。杨振宁说当时教师阵容非常强大。“我记得很清楚,联大的大一国文必修科,当时采用了轮流教学法。每一位教授只讲一个到两个礼拜。一般来说,轮流教学法的效果通常是很差的,会产生混乱的情况。不过因为那时的教授阵容实在很强,轮流教学法给了我们多方面的文史知识。记得教过我大一国文的老师有朱自清先生、闻一多先生、罗常培先生、王力先生等很多人。”关于西南联大为什么成功,杨振宁曾给过一个自己的理解,“答案很简单,因为西南联大当时不过1000多名学生,规模很小,可是我们所有的人都有救亡的意识,都觉得国家民族面临生死存亡之关口,在那样一个困难的时候,我们还能够坐下来学一些学术上的东西,非常不容易,所以,大家都非常珍惜每一分钟、每一秒钟,这是西南联大成功的基本原因。”

英文系的教师燕卜荪曾是学生们颇为喜爱的老师,他毕业于剑桥大学,讲话一嘴牛津腔,因为缺少书籍,他多靠过往的背诵记忆给学生讲课,效果颇为不错。在英国学者约翰·哈芬登撰写的《威廉·燕卜荪传》中,我们能够读到燕卜荪对当年教学成功的原因概述:“我想我们通过这种方式所取得的结果异乎寻常地好。无疑,主要原因是学生的水平都非常高:我见证了中国吸收欧洲成就的努力的最后的伟大日子,那时一个受过良好教育的中国人相当于一个受过最好教育的欧洲人。我的同事们彼此之间总是用三四种语言混合着谈话,没有丝毫做作,只是为了方便,若是记得我在听着时,就多用些英语;当然,对于中国文学的全面了解是被看作理所当然的事了。”

杨振宁原本报考的是化学系,在阅卷时,吴有训发现杨振宁更适合学物理,便叫了杨振宁过来,向他讲述了物理学对促进人类科技发展的重大作用,引导他转到物理系。

杨振宁原本报考的是化学系,在阅卷时,吴有训发现杨振宁更适合学物理,便叫了杨振宁过来,向他讲述了物理学对促进人类科技发展的重大作用,引导他转到物理系。

1938年这一年,国际物理科学前沿上的大事件是,德国化学家哈恩与斯特拉斯曼试验发现铀核裂变,随后,德国科学家迈特纳和弗利胥试验预测铀核裂变可以释放巨大能量。这被认为是人类逐渐从理论上和在实验室里解开了原子核能转变的自然科学原理,7年之后,核能应用在军事领域,美国率先制造出原子弹,人类进入核时代。自此开始,物理学作为纯科学,由学者们在大学和研究所里进行的研究时代已经过去。来自清华大学的物理系教授吴有训当时担任西南联大理学院的院长,他已经迅速觉察到这一变化。

吴有训出生于1897年,比杨振宁的父亲杨武之小一岁,代表着中国本土接受现代科学教育的第一代中国大学生:不仅具有现代科学知识,还学到了现代教育思想和教学方法,又多在欧美最顶尖的院校接受了前沿的科学教育,对科学技术的发展对国家强弱的影响深有体会。这批人明白,如果留在国外,对个人在学术的发展肯定是最好的选择,但他们又知道中国的问题绝不是在国外拥有一两位拔尖的科学人才就能够解决的,也不是一代人能够解决的问题。也因此,这一拨人多数选择了回国,充实了早期大学中的师资力量,成为大学教育的主力。

吴有训很容易给人留下印象,他个儿高,有一米八几,他的眉间距很窄,总是像皱着眉,看起来很严厉。1921年吴有训考取江西省公费留学生,进入芝加哥大学学习,师从阿瑟·霍利·康普顿。康普顿是芝加哥大学冶金实验室主任,1942年与费米等人协作建立起了人类第一台核反应堆。他最大的贡献是在1923年进一步证实了爱因斯坦的光子理论,揭示出光的二象性,这最终促成了近代量子物理学的诞生和发展。1927年,康普顿因此获得诺贝尔物理学奖。

吴有训很容易给人留下印象,他个儿高,有一米八几,他的眉间距很窄,总是像皱着眉,看起来很严厉。1921年吴有训考取江西省公费留学生,进入芝加哥大学学习,师从阿瑟·霍利·康普顿。康普顿是芝加哥大学冶金实验室主任,1942年与费米等人协作建立起了人类第一台核反应堆。他最大的贡献是在1923年进一步证实了爱因斯坦的光子理论,揭示出光的二象性,这最终促成了近代量子物理学的诞生和发展。1927年,康普顿因此获得诺贝尔物理学奖。

吴有训刚到芝加哥大学时,康普顿效应正面临着学界的质疑:他发表的论文只涉及一种散射物质石墨,尽管已经获得明确的资料,但只限于某一特殊条件,难以令人信服。吴有训先后做了7种物质的X射线散射曲线、15种元素散射X线的光谱图,用科学事实驳回了对康普顿效应的各种否定。他以这种方式被美国物理界所认识。他的论文被排在美国物理学会第135届会议的第一位,在美国物理学会第140届会议上,他一人就宣读了3篇论文。晚年康普顿曾感慨吴有训是他平生“最得意的两名学生之一”。他的另一位得意门生是阿尔瓦莱兹,于1968年获得诺贝尔物理学奖,而康普顿始终不能辨别这二人谁的天分更高。

1926年,吴有训选择回国。在他的传记中,有这样一段对话:

“吴,留在美国有好的科研条件,前程似锦。”康普顿怎么也不明白,吴有训为何要执意回国。

“毕竟我是个中国人。”吴有训说。

吴有训回国任教是带着追求学术独立的目标的,1935年,他曾如此阐释他的思想:所谓学术独立,简言之,可说是对于某一学科,不但能造就一般需要的专门学生,且能对该科领域之一部或数部,成就有意义的研究,结果为国际同行所公认,那么该一学科,可以称为独立。

这代表着这一时期回国人才的教育初衷。即使在昆明的困难岁月里,这批物理学家也在想方设法维持研究者的精神状态,为战后研究工作所需训练人才。比如说物理系教授吴大猷请北大租了岗头村的一间泥墙泥地的房子作为实验室,把从北平运来的三棱柱等放在木架上,拼凑成一个最原始的分光仪,试着做一些“拉曼效应”工作。这是中国第一个原子、分子光谱的简陋实验室。通过实验,他们得到一些结果,尽管都不是很重要或太有意义的成果,但他觉得这总比不做要好。

战争将最精英的物理系人才相聚在西南联大。物理系虽然比较小,约10位教员、10位助教,阵容却是不容小觑的。除了吴有训、吴大猷之外,系里还有饶毓泰、叶企孙、周培源、王竹溪等人。系主任是饶毓泰,精通英、德、法三门语言,1922年他在普林斯顿大学取得博士学位后回国,在南开大学创办了物理系,任理学院院长兼物理系主任。饶毓泰能够教授普通物理学、力学、电磁学、光学、近代物理等课程。周培源是加州理工学院毕业的第一名中国博士生,每次上课必带一大包《理论力学》的讲义,发给30~40位听课的同学。这些从国外顶级院校回来的老师,他们跟国际物理前沿保持了最直接和密切的接触,在西南联大,他们想方设法将最前沿的物理知识传授给学生们。这使得他们的学生,即使到了国外,也能够以最快的速度与前沿接轨,甚至在众多优秀的学生里表现突出。“我们那时所念的课,一般老师准备得很好,学生习题做得很多。所以在大学的四年和后来两年研究院期间,我学了很多东西。”杨振宁说。

战争将最精英的物理系人才相聚在西南联大。物理系虽然比较小,约10位教员、10位助教,阵容却是不容小觑的。除了吴有训、吴大猷之外,系里还有饶毓泰、叶企孙、周培源、王竹溪等人。系主任是饶毓泰,精通英、德、法三门语言,1922年他在普林斯顿大学取得博士学位后回国,在南开大学创办了物理系,任理学院院长兼物理系主任。饶毓泰能够教授普通物理学、力学、电磁学、光学、近代物理等课程。周培源是加州理工学院毕业的第一名中国博士生,每次上课必带一大包《理论力学》的讲义,发给30~40位听课的同学。这些从国外顶级院校回来的老师,他们跟国际物理前沿保持了最直接和密切的接触,在西南联大,他们想方设法将最前沿的物理知识传授给学生们。这使得他们的学生,即使到了国外,也能够以最快的速度与前沿接轨,甚至在众多优秀的学生里表现突出。“我们那时所念的课,一般老师准备得很好,学生习题做得很多。所以在大学的四年和后来两年研究院期间,我学了很多东西。”杨振宁说。

杨振宁在《杨振宁传》中回忆,这些老师里对自己影响最大的是吴大猷和王竹溪。吴大猷1933年毕业于密歇根大学物理系,在当时是美国发展量子力学的中心。密歇根大学物理系系主任雷道尔是红外分子光谱研究的鼻祖,他组织了一个暑期理论物理讨论会,欧美几乎所有重要的理论物理学家都来做过报告。吴大猷听了所有的报告。杨振宁记得,他在大学四年级念了吴大猷的论物理这门课。这门课讲的是19世纪发展出来的物理学的一个重要的理论方向,影响到20世纪量子力学的发展,而量子力学的发展又影响到了所有以后一切物理学的发展,包括今天应用物理学的发展,比如半导体、计算机等等。每到下课以后,许多学生总是围着吴大猷讨论问题。“我记得的最清楚的一幕,就是在西南联大西北角的一个校门外边,有一个很长的轻便的铁路,他和我们就站在那个校门门外,在铁路旁边讨论物理。然后到很晚了,他看了表觉得实在是非走不可了,我们就看着他顺着铁路走,要走大概一两公里的样子才能到马车站。”杨振宁在回忆老师时说。

杨振宁的学士论文是跟吴大猷写的。1941年秋天杨振宁去找吴大猷,对方答应收他为学生,给了他一本Reviews of Modern Physics(《现代物理评论》),让他研究其中一篇章。这篇文章讨论的是分子光谱学和群论的关系。杨振宁把这篇文章拿回家给父亲看。杨武之虽不是念物理的,却很了解群论。他拿出导师狄克逊的《近代代数理论》(Modern Algebraic Theories)给杨振宁。这本书很简明扼要,很符合杨振宁的口味,“我非常幸运,吴先生把我带到这个领域,因为对称性是后来整个20世纪后半叶的物理学发展的一个最重要的支柱,我能够在那么早的时候走进这个领域,实在是非常幸运”。

杨振宁的学士论文是跟吴大猷写的。1941年秋天杨振宁去找吴大猷,对方答应收他为学生,给了他一本Reviews of Modern Physics(《现代物理评论》),让他研究其中一篇章。这篇文章讨论的是分子光谱学和群论的关系。杨振宁把这篇文章拿回家给父亲看。杨武之虽不是念物理的,却很了解群论。他拿出导师狄克逊的《近代代数理论》(Modern Algebraic Theories)给杨振宁。这本书很简明扼要,很符合杨振宁的口味,“我非常幸运,吴先生把我带到这个领域,因为对称性是后来整个20世纪后半叶的物理学发展的一个最重要的支柱,我能够在那么早的时候走进这个领域,实在是非常幸运”。

王竹溪则是将杨振宁引入了统计力学领域。王竹溪出生于1911年,在当时联大的教授群中,是属于年纪较轻的一位,既爱好物理,又具有数学计算的特殊才能。王竹溪1933年进入英国剑桥大学物理系攻读博士学位,导师是拉尔夫·霍华德·福勒,是当时世界最权威的热力学与统计物理教授。他擅长计算,建立了一个新物理学派,结束了数学领域一直被笼罩的牛顿传统,即数学仅是工具,为物理化学引入了新的研究方法。1929年,福勒的著作《统计力学》出版,从原理到应用,这部近千页的专著囊括了当时统计力学及其应用各个领域的方方面面,是在这个领域工作的物理学家必备的经典。回国后,王竹溪在联大开设统计物理、热力学、量子力学等课。杨振宁的硕士论文是跟着王竹溪做的,他因此进入统计力学的领域,这也是20世纪物理学后半段最重要的新领域之一。 西南联大物理吴大猷杨武之吴有训许渊冲杨振宁