盖瑞·施耐德:诗意地栖居

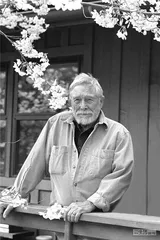

作者:艾江涛 91岁的盖瑞·施耐德(Gary Snyder)出现在电脑屏幕前,须发皆白,深深的皱纹刻在额头和脸上。6月6日上午10点,盖瑞在来自世界各地的朋友围观下,在线上接受了来自中国的一个奖项:“诗歌与人:国际诗歌奖”。将近两个小时的活动中,他始终保持着敏锐、清晰还有不变的幽默,只有当一旁的中文翻译王屏翻译他长长的受奖词时,他才微闭双目,进入早已习惯的冥想状态。

91岁的盖瑞·施耐德(Gary Snyder)出现在电脑屏幕前,须发皆白,深深的皱纹刻在额头和脸上。6月6日上午10点,盖瑞在来自世界各地的朋友围观下,在线上接受了来自中国的一个奖项:“诗歌与人:国际诗歌奖”。将近两个小时的活动中,他始终保持着敏锐、清晰还有不变的幽默,只有当一旁的中文翻译王屏翻译他长长的受奖词时,他才微闭双目,进入早已习惯的冥想状态。

言谈之间,盖瑞常能让人感到评论者谈到的领袖气质:“不管别人问什么,似乎他都已深思熟虑。施耐德是一部囊括自然万物和人工制品的百科全书:它们是什么,该如何制造它们,它们有什么用途,它们如何工作。而且他能迅速地把每一样东西放进一个最大意义上的生态系统之中。”

也许只有理解这一点,才能理解在上世纪50年代震撼美国的“垮掉一代”运动中,疯狂似火的艾伦·金斯堡为何能与沉静如水的盖瑞,结下如此深刻而漫长的友谊。艾伦对盖瑞一向尊重有加,正是后者将禅宗引入“垮掉派”运动,并使其成为这场运动的一个精神内核与创作标志。

1953年,盖瑞就读加州伯克利分校东亚语文研究所。此前,他已在里德学院获得人类学和文学学士学位,并在印第安纳大学语言研究所修习一年,其间曾经自习禅宗冥想。1954年,当28岁的金斯伯格到达旧金山时,两人在伯克利校园的自行车铺相遇:盖瑞正在打气,艾伦走过来,作自我介绍。

“垮掉一代”真正登上历史舞台,是1955年10月13日在旧金山黑人区一个已经衰落的艺术画廊举办的“六画廊诗歌朗诵会”。谈及那次朗诵会,盖瑞特意强调其中的草台意味,“不是什么特别高雅的东西,没有任何获得成功的雄心壮志。只是一种让你的诗歌面向公众传播的方式。对于大多数诗人来说,当时出版诗集已经开始变得过于昂贵。既然出版费用高昂,大家聚在一起阅读诗歌,然后喝很多啤酒葡萄酒,开个派对,不也很好?重要的是,这听起来不像中产阶级教授的做派”。

尽管只是一场纯业余的诗歌朗诵会,但年轻的诗人们借此向学院派诗歌、官方评论、纽约出版机构、国家约束机制以及当时被人们认可但高雅品位标准公开发起挑战的想法,则非常明确。

朗诵会的主持人,正是“旧金山文化复兴”文人圈的领袖人物,著名诗人、翻译家肯尼斯·雷克斯罗斯(Keneth Rexoth)。那次朗诵会上,艾伦朗诵了著名的《嚎叫》,盖瑞则朗诵了一首具有禅宗意味的《浆果盛宴》。“到处挤满了人,肯尼斯·雷克斯罗斯不时站起来维持秩序,并不是每个人都能坐下。那是一个已经关闭的旧美术馆,被改造成了一个汽车修理厂,现场人声鼎沸,很难听到朗诵的声音。”盖瑞回忆道。

1956年获美国第一禅宗学院奖修金东渡日本修习佛教和东方文化前,伯克利的校园时光,是盖瑞参与“垮掉一代”活动最为密集的一段时间。但是,与今年2月去世的诗人、“城市之光”书店创办人劳伦斯·费林盖蒂(Lawrence Ferlinghetti)一样,盖瑞在很多时候也不承认自己是“垮掉诗人”。其中原因,或许在于,在“垮掉一代”运动兴起前,在旧金山便有包括肯尼斯·雷克斯罗斯、罗伯特·邓肯、杰克·斯派瑟等人在内的“旧金山文艺复兴”文人圈。盖瑞和费林盖蒂更以属于“旧金山文艺复兴”群体而感到荣幸。

盖瑞在一次采访中谈道:“当艾伦·金斯堡和杰克·凯鲁亚克出场时,这个圈子壮大了,而我们通常听说的所谓旧金山‘垮掉一代’这一诗歌现象也出现了。但它并不是由艾伦和他的朋友们创造出来的,而是源自邓肯、斯派瑟、雷克思罗斯和布拉泽的群体,这一群体已存在八到十年之久。”

当我问及两个群体之间的关系时,盖瑞幽默地答道:“非常简单,旧金山文艺复兴群体是年纪更大一些的男人,垮掉一代有年轻男人、女诗人。前者对荣格的理论更感兴趣,后者对马克思主义学派更感兴趣。两个群体一直有交错,但你必须要过从旧金山到伯克利的那座大桥。”寒山诗歌与禅宗修习

对许多中国人来说,盖瑞首先以唐代诗僧寒山的诗歌译者受到关注。盖瑞回忆,1984年,当他和艾伦·金斯堡在内的美国作家代表团到北京参与第二届中美作家会议,为他们做同声翻译的女士介绍他时说:“这就是那个翻译寒山的人。”

盖瑞翻译寒山的诗歌具有一定偶然性。1953年,盖瑞在伯克利学习东方语言时,选修了华裔教授陈世骧的中文研讨课。作为课程作业,陈世骧让他随便选译一组唐诗中的作品,看到“寒山”这个名字,盖瑞便决定翻译他了。

盖瑞翻译的24首寒山诗歌,最早发表于1956年8月的《长青评论》杂志。译者自序称:“1953年美国有一次日本画展,其中有幅画里出现过一个衣衫破烂、长发飞扬、在风中大笑的人,手握一个卷轴,立在山中的一个高岩上,这就是寒山。”究竟是盖瑞先看到那次画展中的寒山画像,还是在陈世骧的课堂上最早看到寒山名字,已不得而知,但可以想象的是,寒山疏离社会、亲近自然的形象最先吸引了盖瑞。对当时的他来说,寒山(cold mountain)这个名字所引起的意象本身便足够动人。

不过,盖瑞包括他的寒山译诗,在“垮掉一代”运动中真正出名,还要等到1958年杰克·凯鲁亚克的小说《达摩流浪者》的出版。就读伯克利期间,盖瑞结识了凯鲁亚克。1955年的那次诗歌朗诵会后,两人有数月时间同住在加州米尔山谷的一处小屋。这部以盖瑞为主人公原型的小说,写到了盖瑞如何向作者讲解寒山诗歌,如何将他引向山巅与顿悟。在凯鲁亚克笔下,盖瑞俨然就是寒山的化身,“这一个不可捉摸的人,在高山上,在云雾间,能摆脱一切世俗的文明的纠缠,自在、自足而冷漠,而他表面上却装疯卖傻,状如乞丐。”

随着凯鲁亚克小说的流行,盖瑞和寒山的诗歌也风行美国,许多年轻人将寒山子视为效仿对象。不过,中国社科院文学所研究员陆建德提醒我,盖瑞寒山译诗的流行,背后是日本禅学思想上世纪五六十年代在西方影响的日趋扩大。“中国的禅宗,实际上是先通过日本影响到西方。就像围棋在西方被翻译为‘go’,也是受日本影响。”

寒山诗被称为通俗诗、白话诗,诗句看似明白,却另有深意,长期流传于禅宗丛林。《全唐诗》中,寒山诗被列为释家诗之首,共收入303首。宋以后更受到诗人文士的喜爱和模拟,号称“寒山体”。“他的诗描写的大多是自然,语言非常直白,我很喜欢。”一次采访中,盖瑞这样谈起寒山诗。鲜为人知的是,寒山诗之外,盖瑞还翻译了不少中国古代诗人作品,正如西川在盖瑞诗歌选集《水面波纹》的译者序中所说:“他还是白居易《长恨歌》的英译者,他还热爱陆游,还翻译过孟浩然、王维、王之涣、王昌龄、杜甫、杜牧、元稹、刘长卿、柳宗元等人的诗。”

盖瑞为何喜欢这些中国古典诗人?在散文集《大块》中,盖瑞写道:“有一次晚宴上,友人威尔·赫斯特问我,我年纪轻轻,为什么会对中国感兴趣,我不假思索地回答道:‘我很早就对东亚感兴趣了,不过是出于误解。’”

盖瑞生于旧金山,两岁前便与家人移居到西雅图。一家人在父亲买下的西雅图城北的一片采伐地,靠奶牛和鸡蛋生意过活。盖瑞回忆,孩童时代奶牛牧场附近满是原始的花旗松巨大的树墩和翠绿的铁杉林,他对大自然有一种狂热执拗的爱。正是受到那里原始树林中灵性的感召,逐渐长大的盖瑞对美国梦产生疑虑:“以我之见,美国梦似乎只为到处建更多的新房子。因此,我开始接受其他观念,譬如,非人类生物也应受道德尊重。接着,我在西雅图艺术博物馆接触到东亚的绘画作品。之后,我以大学本科生的身份,阅读了孔子、老子、庄子的作品。我清楚地记得,当时我突然想到,中国和日本的高度文明使得他们与自然和平相处!多年来,这一想法从未改变。”

不过,当他在1956年5月东渡日本,并在那里生活十几年后,盖瑞才意识到自己最初对东亚文明的兴趣出于误解:在日本,土地同样被过度开发,人们对自然的漠视随处可见。但这并不妨碍盖瑞继续从中国古典诗歌与禅宗思想中汲取养料,构建他对自然的深入理解与生态诗歌作品。恰恰从那时起,在诗人身份外,盖瑞成为一名禅宗信徒与环保主义者。

1990年出版的散文集《禅定荒野》中,盖瑞回顾在日本的禅修生活:“20世纪60年代,我曾在日本京都大德寺禅修,这是一个传授临济宗教义的地方。我把自己的这段修炼经历描述为‘居士’的生活。每天,我们盘腿打坐至少五个小时。休息时,大家要干体力活,像种植、腌菜、砍柴、清洗澡堂、轮流去厨房做事。我们和小田雪窗禅师每天至少小参两次,那时我们要对事先制定的公案谈谈心得体会。”那种有着梭罗影子的简朴生活对他并不陌生,1969年当他返回美国后,便和妻子一直生活在内华达山脉北部玉巴河畔自己建造的木屋之中。

注重内省的禅宗,为何会成为嚎叫怒吼的“垮掉一代”运动的精神内核之一?面对我抛出的问题,盖瑞再次轻松化解:“在诗歌朗诵会嚎叫半天之后,就想去打坐,让自己安静下来,这是真的。”

陆建德将盖瑞、艾伦等“垮掉一代”诗人与他们的前辈诗人做了对比:“‘垮掉一代’对艾略特、庞德等现代派也有一些继承,这种继承就是积极吸收域外文化因素。艾略特的诗歌里也写到中国的东西,但他对中国文学没那么多阐述。‘垮掉一代’从禅宗得到巨大启示,对理性给人的束缚,他们有一种抗拒的本能,这点与艾略特他们不一样。”“生物学特征”的诗歌

黄礼孩在给盖瑞的授奖词中写道:“作为‘自然文学’的代表人物,盖瑞·施耐德,被誉为‘深层生态学的桂冠诗人’。在漫长的岁月里,施耐德先生整合了自然情感的反射,以自然审美为格调,致力于探索文明与自然的诗学,在自然与社会之间建立起互惠的同一关系。”短短一段话中,共计出现5次“自然”。

这一自然,来自于盖瑞从小熟悉的生活环境,来自于经历与阅读之间不断调试的深入理解。17岁时,盖瑞加入了荒野协会,稍后又参加了名为“短角鹿”(Mazamas)的登山俱乐部。青年时代,他不仅是一名登山好手,还是林业季节工与野生环境保护者,走遍了美国西部的山脉和森林。

在散文集《大块》中,盖瑞谈到自己“自然观”的变化:“19岁那年(1949),我初次读到中国诗歌译本。此前,我心中理想的自然景观是火山上45度的冰坡,或是一片纯原始雨林。中国诗歌帮助我‘看到’了草地、农田、缠绕的矮树丛和老砖头房后的杜鹃花。中国诗歌让我摆脱了对狂野山脉的过度依恋,用一种几乎潜移默化的方式呈现了一个事实:即便山再偏僻,也是人们可以生活的地方。”

如同中国的山水画一样,山水背景中一定有人的痕迹,盖瑞的人类学视野,让他在更长的时间纬度上不断打量荒野与人类的进退关系。在“万物有灵”的原始宗教与禅宗思想滋养下,他开始成为土地、树木、野兽、鱼类和飞鸟的代言人。

盖瑞向我谈起他的内华达山居景象:“大门不关,黑熊还有各种动物经常会到家里来。”王屏笑问:“熊进来把你的书吃了怎么办?”“那样最好,熊就能把我的知识全吃进肚子里了。”盖瑞答道。

盖瑞由此创造出一种被评论者总结的“直接、具体、非浪漫,具有生物学特征”的新型诗歌。1974年出版的诗集《龟岛》,次年获得普利策诗歌奖,成为他的诗歌代表作。“龟岛”一词意味深长,正是美洲土著人依据创世神话为“美国”这片大陆所取的名字。诗集中一首名为《松冠》的诗这样写道:“蓝色的夜/霜霭,空中/明月朗照/雪之蓝令松冠/弯垂,融入/天空,白霜,星光。/靴子的吱嘎声。/兔踪,鹿踪,/我们知道什么。”一切显得静谧而原始。而在《母亲大地:她的鲸鱼们》等一些诗中,盖瑞少见地愤怒,他以控诉的语调写道:“在何种鲸鱼可以捕杀的问题上/日本玩弄辞藻/一个曾经伟大的佛教国度/向大海滴注甲基汞/仿佛滴注淋病/梅毒。”

盖瑞的诗歌所以具有一种“生物性特征”,还源于他对语言的内在理解:如果把“野生”定义为自我管理、自我组织和自我传播,人类语言也是野生系统。人类在荒野或者简朴生存环境获得的经验教训,自洽于心灵与语言的野性,并最终转化为盖瑞所描述的如诗如画的自由法则:“我们赶走蚊虫,隔开恶兽,不怀憎恨。没有任何期待的念头,无论是警觉的和充分的、感激的和谨慎的、慷慨的和坦诚的。我们的心往往是在这样的时刻变得安静而澄明:在工作中小憩时,边擦去手上的油污,边看着天上的浮云。还有一种快乐,便是最终能坐下来和朋友一起喝咖啡。荒野要求我们了解地形地貌,向植物和鸟兽点头示好,走过小溪,跨越山脊,回家后聊一聊奇闻趣事。”

盖瑞告诉我,疫情期间,他始终住在山中,哪儿也没去。对于诗歌,他仍抱着一种明澈清醒的认识:“它四处流动,来去无踪,必须把你的身体与意识完全放松,就像禅一样,以迎接它的随时拜访。”

(本文写作参考盖瑞·施耐德著、西川译《水面波纹》;盖瑞·施耐德著,陈登、谭琼琳译《禅定荒野》;盖瑞·施耐德著,吴越、郦青译《大块》;北岛著《失败之书》等书。感谢黄礼孩、王屏等人对采访的帮助) 寒山日本禅宗禅宗思想诗歌