夏日阅读

作者:陈璐 爱上漫画,与租书店有关。小学四年级暑假,舅舅家小区里开了个书店。小小的,只有三排书架,其实算不得真正的书店,老板卖书,但也出租其中一排书架上的旧书。那时《魔卡少女樱》的动画很火,我甚至因为这部动画,觉得滑旱冰上学很帅,学起了旱冰。一排书脊上写着《库洛魔法使》的图书吸引了我,拿起来一看,封面上的人物好似魔卡少女樱,却又比动画绘制得精美许多。

爱上漫画,与租书店有关。小学四年级暑假,舅舅家小区里开了个书店。小小的,只有三排书架,其实算不得真正的书店,老板卖书,但也出租其中一排书架上的旧书。那时《魔卡少女樱》的动画很火,我甚至因为这部动画,觉得滑旱冰上学很帅,学起了旱冰。一排书脊上写着《库洛魔法使》的图书吸引了我,拿起来一看,封面上的人物好似魔卡少女樱,却又比动画绘制得精美许多。

店员告诉我这是漫画,也是动画《魔卡少女樱》的原著。因为画面精致,与其说是阅读,不如说是在观赏,甚至激起了我提笔临摹的冲动,令我可以翻来覆去地看,欣赏它讲究的构图、细腻的笔触,简直要一心一意地爱上它。

像我这样的“90后”,开始阅读漫画,大多是这种故事:先看了日本动画,再接触到日本漫画。20世纪80年代央视和广东电视台先后引进了《铁臂阿童木》《机器猫》两部动画,获得了极大成功,嗅到了背后商机的出版社便借机引入了原著漫画。只不过,《铁臂阿童木》被重新排版成了传统连环画的形式,1987年引进的《机器猫》,才是保留了原汁原味分镜的漫画书。

租书店很快流行起来。大型租书店的会员卡制度在当时非常新鲜,却吸引和满足了大量有阅读渴求的人。200元办个年卡会员,能一次性租借总价值不超过200元的书籍,并且租金低廉,漫画书一天一毛,小说一天两毛。只要你看书速度够快,租书绝对比买书划算很多。虽然此时一碗热干面才只要五毛,但我还是从爸妈给的零花钱里抠出来不少,这导致我每天放学后直接背着书包就冲进了租书店。

因为漫画占了租书店里一半比例,难免许多时候我都在看漫画。大概由于儿时订阅了《米老鼠》漫画杂志,漫画作为儿童读物的印象过于根深蒂固,爸妈理所当然地认为进入高年级,我该戒掉这些“小人书”了。此后看漫画的时光充满了与爸妈的斗智斗勇。因为漫画看起来很快,每次我都借10本,怕被检查书包,进门前便做好一番工作,两边校服袖子里各塞3本,裤腰带上再绑4本,匆匆跟爸妈打个招呼,便迅速溜进房间,把漫画抖落出来,藏到书桌抽屉里。

看漫画久了,难免喜欢描上几笔。时间一长,画得居然还挺像那么回事。慢慢地,发现我会画漫画这项技能的同学们,常常请我为他们画上一幅。很快,我和另一位擅长画龙的同学被推选为绘制教室黑板报的主力选手,我们将流行漫画的角色在黑板上展示了个遍。因为《神奇宝贝》太受欢迎,我们甚至画了好几期,这次是比卡丘,下次是杰尼龟,再下次是妙蛙种子……

这样做的当然不止我一人。初中班上有位优等生有次被点名批评,因为他在老师讲课时涂鸦被发现。老师将他画的那页高高举起,展示给同学们看,本意是公开示众,以儆效尤,可我居然看得满心佩服,因为他将课本的地图当作了《犬夜叉》里杀生丸的披肩,竟画了张非常神似的杀生丸的图画,太有创意了。在少有乐趣的学生时代,这是我至今还能清晰回忆起来的事情。漫画,成为我和同学们之间交流的话题和工具,在后来很长时间里也似乎成了我身上的一个标签。

对漫画读者来说,最伤人的话之一就是,漫画是给孩子看的。

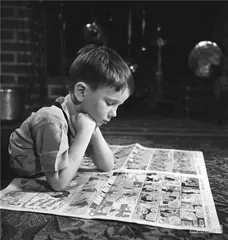

书店里常能听到家长命令那些站在漫画前的小孩,“选一本真正的书”。的确,提起漫画,人们脑海中常常会浮现出夸张的表情、鲜艳的色彩,一本书里图画的比例远远超过文字。不可否认,漫画有它轻松的一面。漫画App点开的页面,每次都会让我感到它准确捕捉到了一部分漫画读者的样子:侧卧在床上的读者,半盖着被子,正专心致志地翻阅手上的漫画。很多时候我就是这样,在结束一天辛苦的学习和工作后,舒服地躺在床上,躲进漫画的世界里得到放松,在那些钟爱的虚构人物身上找到很多安慰。

书店里常能听到家长命令那些站在漫画前的小孩,“选一本真正的书”。的确,提起漫画,人们脑海中常常会浮现出夸张的表情、鲜艳的色彩,一本书里图画的比例远远超过文字。不可否认,漫画有它轻松的一面。漫画App点开的页面,每次都会让我感到它准确捕捉到了一部分漫画读者的样子:侧卧在床上的读者,半盖着被子,正专心致志地翻阅手上的漫画。很多时候我就是这样,在结束一天辛苦的学习和工作后,舒服地躺在床上,躲进漫画的世界里得到放松,在那些钟爱的虚构人物身上找到很多安慰。

但更多的漫画,其实并不是为儿童创作的,甚至可以说,如果没有足够的阅历,你无法读懂这些漫画书。从这些漫画作品中可以看到对现实社会的回应。上世纪90年代,日本刚经历泡沫经济崩溃,那时曾流行过一部名为《政治最前线》的成人漫画,作者通过跻身政坛、试图改变日本政治不合理现象的主角的经历,对当时政坛金钱权色的交易进行了批判,成为讲述日本政治与社会生态缩影的经典故事。

漫画书的形式也可以非常多样化。大学时期,中外动画史的选修课上,老师推荐的图像小说《鼠族》为我打开了漫画的新世界。这是本获得了普利策奖的漫画书,作者阿尔特·斯皮格尔曼根据他父亲在奥斯维辛集中营的真实遭遇改编绘制。除了双线叙事的精巧故事结构,斯皮格尔曼还在视觉上做了许多工作。漫画里的人物都是拟人动物,这往往令人联想到迪士尼式卡通的幼稚,但他却采用了一种类似于版画似的粗粝风格,丝毫没有削弱作品的严肃性,反而令人感受到属于那个时代的疯狂与压抑。

但这些例子,不代表好的漫画一定要向政治议题或社会批判靠拢,它也可以更接近文学,具有诗意的表达。比利时漫画家埃里克·赖博(Eric Lambe)创作的《阿尔伯托·贾科梅蒂》,仿佛一篇散文诗,优雅地讲述了著名雕塑家贾科梅蒂的生平,深入探索了艺术家的内在世界。

漫画家们已经对此做了许多探索。法国漫画大师莫比斯便对图片叙事有很多实践,创作了不少“无字漫画”。他曾回忆,儿时阅读美国漫画,虽然不懂英语,却并不试图弄清角色们说了什么,只在图像中寻找意义,他认为单纯的视觉语言反而能够赋予漫画一种“更有力、更诗意”的效果。

好的漫画,因为作者精心设计的视觉语言,可以始终保持着一种精准而有效的叙事节奏。美国“漫画之父”威尔·艾纳斯称漫画是一种“连续的艺术”。随着双眼从一个画格移动到下一个画格,你能够从漫画中感受到空间的变化、时间的流逝。漫画作者就如同一位导演,把握和布局着这一切。

温莎大学教授戴尔·雅各布斯(Dale Jacobs)认为,漫画要求读者使用“多种形式”来创造意义。漫画书的读者必须能够处理漫画内容的不同部分——视觉的、空间的和文本的,并将这些部分整合成对故事的一个坚实的理解。这就意味着,尽管漫画书对读者的吸引力可能与这些人被其他娱乐形式所吸引的原因相同,但阅读漫画,实际上涉及更复杂的理解处理过程。

在过去15年里,人们逐渐接受漫画能够进行复杂叙事,甚至有着更优越表现的事实。2015年,希希·贝尔(Cece Bell)的《大耳朵超人》(El Deafo)成为第一部获得纽伯瑞奖的漫画,而纽伯瑞奖是一个文本奖,并不是图片奖。2020年,文学界授予杰里·克拉夫特(Jerry Craft)创作的图像小说《新孩子》纽贝里奖,这是美国最负盛名的儿童图书奖。

对于我而言,阅读漫画是一种诱惑,欲罢不能。它当然没有给我造成父母所担心的不良影响,我有了绘画的爱好,考上了大学,做过和艺术有关的工作。现在我已经31岁,漫画早就成为了我的一种生活方式。“我不记得我是什么时候读到我的第一本漫画书的,但我确实记得我读漫画后感到多么自由和颠覆。”爱德华·赛义德的这句话,道出了我的感受。 漫画