《父与子》:温情的碎片幽默

作者:薛芃 快递到了,我妈寄来的。里面包着一套四本的《世界漫画精品》,红黄蓝绿,每本一个颜色。书脊有些烂了,纸张也泛着黄,内页里还有一些用水彩笔涂画的稚嫩的痕迹,竟没怎么褪色。我妈从家里找了一个透明塑料的纸盒装着,大小刚刚好,担心书再在快递途中磕着碰着,这纸盒我也看着眼熟。想了半天,是家里一个包着相册的纸盒。

快递到了,我妈寄来的。里面包着一套四本的《世界漫画精品》,红黄蓝绿,每本一个颜色。书脊有些烂了,纸张也泛着黄,内页里还有一些用水彩笔涂画的稚嫩的痕迹,竟没怎么褪色。我妈从家里找了一个透明塑料的纸盒装着,大小刚刚好,担心书再在快递途中磕着碰着,这纸盒我也看着眼熟。想了半天,是家里一个包着相册的纸盒。

答应要写《父与子》时,脑子里便蹦出了童年里的这套漫画书,这是刚念小学时爸妈送的礼物,于是让妈妈给我寄了来。《父与子》是第一本的开篇作,篇幅占了大半本,其他几册里还有莫迪洛、桑贝这样的大家作品,以及各种零零散散、叫不上名字的欧洲漫画,都是单页或是单幅的小品,把它们统称为讽刺漫画更恰当。

即便那时我只是个刚入学的小学生,大字还不识几个,却也能一分钟翻好几页。于是,这套漫画让年幼的我产生了一份虚伪的成就感——我看书可真快啊。

以这样的速度,这一套漫画在小学阶段我不知道翻了多少遍,后来,没有哪一本文字的书再被我这样反复翻阅,没事儿就翻两页,再放回去。现在想来,这不就是小时候的碎片阅读?不需要花整段的时间,不需要复杂的逻辑思维和沉浸其中的定力,甚至也不太需要能看得懂,能懂多少是多少。我们从不会花大量精力去看这样的漫画,但它们却渗透在时间缝隙里,刻在童年成长的记忆里,更重要的是,它们树立起了一个标杆——告诉我什么是幽默。

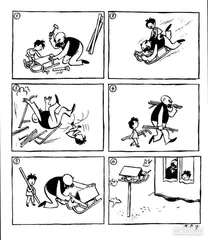

和很多讽刺漫画一样,《父与子》起初是刊物上的连载漫画,持续了三年,后来集结成册出版,风靡全球。小时候看《父与子》,看的都是抖机灵。儿子是个小机灵鬼,一头乱糟糟的头发,睡不醒一样,喜欢做些整蛊的事,父亲谢了顶,脑袋上还留着两撮毛,呼应着唇上的胡子,再加上鼓起的啤酒肚,一看就是个受气包,喜感就有了。父亲总是憨憨的,是给儿子兜底背锅的那位,儿子尽管施展自己的小聪明。

有几个典型的小故事:

儿子来找父亲要书,父亲八成是挺开心,心想这儿子出息了。转过身认真地在书架上挑了几本歌德的大部头,儿子开心地抱走。过了会儿,父亲抽着烟斗出门,发现儿子正踩着大部头摘树上的果子,傻眼。

还有一回,晚上儿子穿着睡衣从床上爬起来,父亲还没睡,在客厅看书,转头一看,儿子梦游来着,背后还挂了个牌子,上面写着“梦游者,不得招呼,免生危险”。父亲愣住,不敢惊扰,怔怔地看着儿子进了厨房,抱了个罐子走。回到屋里,儿子开心地吃起了夜宵。

现在再看,这样的小故事稀松平常,不过是家里养了个熊孩子,已为人父母的人可能会站在父亲的角度看,觉得这儿子挺欠的。可小时候,我一度觉得这是一本不可多得的熊孩子指南手册,自己是不是得照着上面的内容实践一下?学一学怎么逃课,怎么蒙混着让父亲签个字,怎么在小伙伴们面前戏弄一下爸爸。实践了整个童年,发现我只能学会皮毛,顶多是些跟爸妈斗智斗勇的小把戏。

事实上,漫画里父亲和儿子的原型就是作者埃·奥·卜劳恩本人和他的儿子。卜劳恩把一生中最温暖又柔软的情感放在了自己的《父与子》漫画中,可他自己的一生,却被苦难包裹,最终悲剧结束。

1903年,卜劳恩出生在德国东部萨克森州的一个小村庄,原名叫埃里希·奥赛尔(Erich Ohser),卜劳恩其实是他家乡所在城市的名字。

1903年,卜劳恩出生在德国东部萨克森州的一个小村庄,原名叫埃里希·奥赛尔(Erich Ohser),卜劳恩其实是他家乡所在城市的名字。

1920年,17岁的奥赛尔离开家乡,前往莱比锡艺术学院学习,从此开始走向职业的绘画生涯。在校期间,奥赛尔参加画展,还得到一名编辑的赏识,为《卜劳恩人民报》和《新莱比锡报》画一些插画和讽刺漫画。

到了1927年,奥赛尔栽了个跟头。他为一首讽刺诗《室内演奏家的晚会》配了插画,可那一年是音乐大师贝多芬逝世100周年,全欧到处都在举办庆祝活动。《新莱比锡报》的对手、保守主义的《莱比锡新闻报》就以此为由,攻击奥赛尔他们不尊重贝多芬,奥赛尔和那位编辑都受了处分,他意气风发的青年时代就此远去。

风波之后,他和妻子来到柏林,开始新的生活。二三十年代的柏林,文化艺术很是繁盛,视觉心理学家阿恩海姆、画家珂勒惠支、剧作家布莱希特等等,都活跃在这时的柏林。奥赛尔的好友凯斯特纳在回忆录中写道:“我们以艺术家的眼光观察柏林,并以生动的插图向世人报道。我们每天在纽伦堡广场旁的咖啡馆里消磨数小时,创作各种政治性和非政治性的小画,然后由卜劳恩用绘画的形式表现出来。”

在柏林的这段时间,奥赛尔漫画的政治性愈发强烈,他画了不少讽刺当时德国政坛的漫画,其中也包括讽刺希特勒的,这些东西为他埋下了隐患。

在1933年希特勒上台后,奥赛尔未能幸免于审查。他曾经画过插画的那些书籍,都被当众烧毁。他的妻子后来回忆说,奥赛尔曾经非常强烈地热爱漫画,几乎没有什么他不感兴趣的,他什么都画,喜欢观察目之所及的一切人和事物,直到“自由被剥夺了,他身上的许多东西也被毁灭了”。他的朋友被关进集中营,他也收到了职业禁令,生活到了崩溃边缘。

这一切的转机发生在一年之后。《柏林画报》要推出一系列长篇连载连环漫画,编辑魏尔接下了这个任务。他多方寻觅都不满意,最终经人引荐,被奥赛尔“父与子”的构思和草图打动。魏尔后来回忆道:“采用奥赛尔这个有政治问题的画家的连环漫画,当然不是没有一点风险的,但是冒这个险非常值得。”

从此,奥赛尔改用卜劳恩(E.O.Plaue)作为自己的笔名。从1934年12月13日开始,卜劳恩刊登了第一则“父与子”系列的漫画《差透了的家庭作业》,直到1937年12月,他画了三年整,每周一篇。评论家弗里德里希·卢夫特写到这三年的连载时说:“在那样一个充满邪恶和谎言、一个彻底政治化了的时代,他用他的艺术创造了一小块无忧无虑的人性绿洲。”

卜劳恩的收入、名声都上了一个大台阶,这两个可爱的形象开始变得家喻户晓。

1943年,卜劳恩所居住的区域经常遭遇空袭,他们一家人就搬去了柏林郊区,同时搬到那里的还有一位德军上尉。1944年1月的一天,毫无征兆的,卜劳恩和老友克瑙夫,也就是最初介绍他去《卜劳恩人民报》的那位,两人一起被纳粹逮捕。告发的人是那位朝夕相处了几个月的上尉,他其实是一名盖世太保的密探。卜劳恩和克瑙夫的日常言行都被他一一收集起来,成为他们“敌视国家言论”的罪证。

1944年4月6日,审判的前一天,卜劳恩在监狱中自杀,留下了最后一幅漫画《顽强的小鸟》。画中的猫吞了一只小鸟,小鸟却依然顽强地在猫的肚子里自由歌唱;还有一封诀别信,留给妻子,他写道:“我为德国而画画,还望把他(儿子)抚养成人。带着幸福的微笑,我去了。”《父与子》的漫画里,从此只剩下了儿子。为什么而笑?

后来再看《父与子》,我经历过几种不同的、有些奇怪的心理变化阶段,对这个漫画的情感也变得更复杂了。

首先是长大之后,当我知道卜劳恩的一生,再去回看所有漫画,一切美好和温情都变得沉重了,似乎因为漫画的滑稽而发笑是对现实中卜劳恩和儿子命运的一种漠然。

但是抛开这一层现实与作品的交叠关系,单纯地看漫画,逐渐地,我明白了这类讽刺漫画之所以能够产生滑稽感的内在逻辑。在“父与子”的世界里,主人公们可笑,是因为他们在以一种非常规状态,对抗社会中的刻板法规和自然界中的机械动作,也就是打破常规,用一种人们可以接受但不敢在社会生活中实践的方式去打破、去挑战。拿捏好尺度,滑稽就产生了。莫里哀的喜剧里总写医生,其中有一段医生的诊断写道:“你所提的论证如此渊博、如此充实,使得这病人不是忧郁的精神错乱也不可能了;即使他没有这种病,由于你那富丽堂皇的词句和精辟的论证,他也会变成这样的病人的。”类似的幽默,在莫里哀的喜剧里比比皆是。

讽刺漫画所做的,是将这种文字逻辑转化成夸张的绘画语言。我总觉得,讽刺漫画是用来看和共情的,不是用来“阅读”的。好的讽刺漫画,不需要通过文字转译,而是直接将场景描绘出来,在这里,绘画语言已足够用,无需借助文字的辅助,只用几个“咔咔咔”碎片式的分镜头,来讲这么一个短小而精悍的故事。因此,它们跟有大情节的长篇漫画很不相同。

我已经至少10年没看过《父与子》了。前几天,我带着这本《父与子全集》去了东直门附近的一家咖啡馆。黄色的封面,精装,原本黑白的线描漫画被附上了彩色,印在铜版纸上,显得格外精致。可我拿着翻看,总觉得有些格格不入,一是太过精致,二是有些幼稚。如果不是因为写稿,我想我确实不会带着一本《父与子》在咖啡馆坐一下午。

如果不是有儿时充沛的回忆,我想我现在也不会对《父与子》有如此深情。儿时的回忆,是紧连着父母的。说起来,我妈在谈到我18岁以前的事时,最喜欢的开场白就是“别以为我不知道”。几年前还有点怵这句话,心说这得有多少把柄在她手上,那些我作为熊孩子干的坏事,搞不好我都忘了,我妈还记得。前段时间我突然反应过来,这句话好像是她在撒娇,因为只有18岁以前的事她清楚,那是天天在一块儿她能管着我的时间,一段最能找到交集、只要一个话题点就能产生不言自明的默契的时间。这段时间里,有他们给我买的漫画书,有不及格的考试卷,有早恋被扣下来的情书。如果我的爸妈会画漫画,想必也有不少好笑的素材吧。

副标题:世界连环画漫画经典大系

副标题:世界连环画漫画经典大系

作者:[德]埃·奥·卜劳恩

出版社: 译林出版社

出版年:2006 父亲父与子漫画