后来居上的日本漫画狂热

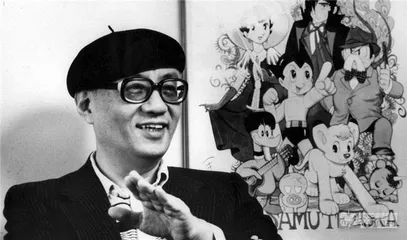

作者:陈璐 没有手冢治虫,日本漫画绝不可能像今天这样获得全球漫画市场的统治地位。在日本,人们把他尊称为“漫画之神”。从1947年他的第一个大获成功的作品《新宝岛》问世起,手冢治虫在长达40多年的创作生涯里见证了日本漫画的奋斗历程,他编写绘制了600部共达15万页之多的漫画,同时还参与制作了60部动画。

没有手冢治虫,日本漫画绝不可能像今天这样获得全球漫画市场的统治地位。在日本,人们把他尊称为“漫画之神”。从1947年他的第一个大获成功的作品《新宝岛》问世起,手冢治虫在长达40多年的创作生涯里见证了日本漫画的奋斗历程,他编写绘制了600部共达15万页之多的漫画,同时还参与制作了60部动画。

1946年,还在大阪大学医学院深造的手冢治虫,在儿童杂志《每日小学生新闻》上创作《小马的日记》,开始了漫画家的职业生涯。因为他小时候非常热爱迪士尼动画,受其影响,他创造了一种拥有又大又圆眼睛的可爱人物造型风格,影响了无数日本漫画家,形成了人们先入为主的日本漫画印象。

在手冢之前,日式漫画有着传统的绘画手法,将人物放在固定的视觉距离上,就好像用一台静态摄像机在给舞台上的人物拍摄电影。然而,手冢在《新宝岛》中模仿了摄像机的移动,在画格与画格之间不断变化视角,产生持续的动态效果。为了强化视觉感受,他还在画面中加入了运动效果线、速度畸变、状声字,令人物几乎要跳出画面。他重新构建了漫画这种媒介,使其成为更偏图画导向、页数更为灵活的长篇作品。漫画的页数从平均30页扩展到了几百页,并且这种动感的叙事风格令300多页的漫画书可以在短短20分钟内读完,接近“纸上电影”的效果。而这种变革在英语漫画世界里,直到1978年艾斯纳开始“图像小说”运动后,才有所尝试。

但是到了20世纪60年代,手冢夸张的绘画风格开始令人感到太孩子气、太做作。这时,一个被称为“剧画”的漫画作品群体出现,成为日本的第二次漫画革命,造就了一个面向青年群体的漫画市场。

“剧画”一词是1957年漫画家辰巳嘉裕创造的,目的是将自己的作品与浅薄的儿童漫画读物区分开来。剧画,不同于以儿童为主要阅读对象的主流漫画,情节更为复杂,读者通常是十七八岁的青少年或者成人,试图在漫画中引入现实主义的视角。同时,在表现风格上也不同于手冢治虫那种简单勾勒的可爱风格,而是更加复杂且充满细节的笔触。

小池一夫与小岛刚夕在1970年共同创作的《带子雄狼》,是一部在叙事、尺度和内容方面为日本漫画树立新标准的剧画,超过8000页的长篇巨制,常常花费很多页面来刻画人物和故事细节。这部作品是西方读者最早接触的日本漫画代表作之一,导演昆汀·塔伦蒂诺也是它的粉丝。

小池一夫更重要的贡献是,为日本漫画界输送了大量人才。1977年,小池一夫开设了漫画学习班“小池一夫剧画村墅”,培养了菊地秀行(《吸血鬼猎人D》)、高桥留美子(《乱马1/2》 《犬夜叉》)、原哲夫(《北斗神拳》)、堀井雄二(《勇者斗恶龙》作者之一)等当今日本漫画界大师级人物。

小池一夫更重要的贡献是,为日本漫画界输送了大量人才。1977年,小池一夫开设了漫画学习班“小池一夫剧画村墅”,培养了菊地秀行(《吸血鬼猎人D》)、高桥留美子(《乱马1/2》 《犬夜叉》)、原哲夫(《北斗神拳》)、堀井雄二(《勇者斗恶龙》作者之一)等当今日本漫画界大师级人物。

不过,日本漫画评论家米泽嘉博认为,大友克洋才是日本漫画史的一个分水岭,甚至直接以“大友之前· 大友之后”来对日本漫画史进行划分。大友克洋与宫崎骏、押井守并称为日本动画导演三巨头,他最初是以漫画家出道的。

1973年,凭借《铳声》,大友克洋初登漫画舞台。1980年,他创作了成名作《童梦》,并获第四届日本SF大赏。受法国漫画家莫比斯的影响,大友克洋从早期偏现实主义的题材转向了科幻风格的创作,并开始思考如何使用电影式的手法作画。1982年,大友克洋出版了令他蜚声全球的作品《阿基拉》。这部讲述世界末日之后新东京传奇的故事,花费了10年时间创作,长达2300多页。在这部作品中,大友克洋电影式的叙事手法日臻成熟,第三册中他用了8页来表现东京市内摩天大厦倒塌的场景,全程没有对话,宛如电影的分镜手册。

1973年,凭借《铳声》,大友克洋初登漫画舞台。1980年,他创作了成名作《童梦》,并获第四届日本SF大赏。受法国漫画家莫比斯的影响,大友克洋从早期偏现实主义的题材转向了科幻风格的创作,并开始思考如何使用电影式的手法作画。1982年,大友克洋出版了令他蜚声全球的作品《阿基拉》。这部讲述世界末日之后新东京传奇的故事,花费了10年时间创作,长达2300多页。在这部作品中,大友克洋电影式的叙事手法日臻成熟,第三册中他用了8页来表现东京市内摩天大厦倒塌的场景,全程没有对话,宛如电影的分镜手册。

大获成功的《阿基拉》,令许多西方观众第一次感受到新一代漫画该是什么样子,并开启了西方对日本漫画历经20年而不衰的需求。 日本漫画手冢治虫日本动漫漫画