人人都爱薇薇安·迈尔?

作者:张星云 中国人知道薇薇安·迈尔,大都是因为2014年上映的纪录片《寻找薇薇安·迈尔》。片中,一位名叫约翰·马卢夫(John Maloof)的年轻人在一场拍卖会中偶然买下物主名为薇薇安·迈尔的一箱底片,他发现,迈尔居然是位街头摄影奇才,她在上世纪五六十年代的纽约和芝加哥街头拍下不同社会阶层的人,有赤膊的作业工人、系围裙的妇女、穿着正装的商人、遛狗的男人、在橱窗边流连忘返的女性、在路边长凳打盹的老人、脸颊肮脏而充满泪水的孩子。

中国人知道薇薇安·迈尔,大都是因为2014年上映的纪录片《寻找薇薇安·迈尔》。片中,一位名叫约翰·马卢夫(John Maloof)的年轻人在一场拍卖会中偶然买下物主名为薇薇安·迈尔的一箱底片,他发现,迈尔居然是位街头摄影奇才,她在上世纪五六十年代的纽约和芝加哥街头拍下不同社会阶层的人,有赤膊的作业工人、系围裙的妇女、穿着正装的商人、遛狗的男人、在橱窗边流连忘返的女性、在路边长凳打盹的老人、脸颊肮脏而充满泪水的孩子。

她拍摄了如此数量巨大而又精彩的照片,但摄影史中却没有她的名字。于是马卢夫展开调查,纪录片镜头跟随他,采访了迈尔曾经的雇主,以及很多与她有过一面之缘的人。他们口中的迈尔是位一生未婚、性格古怪的神秘女人,对自己的身世闭口不谈,曾辗转于一些中产阶级家庭从事保姆工作,受访者们见过她带着相机,却从未见过她拍摄的照片。

纪录片大获成功,不仅收获了当年英国电影学院最佳纪录片奖和奥斯卡最佳纪录长片提名,还使迈尔的知名度进一步提升,世界各地的人,都想一睹这位神秘摄影师的作品。

薇薇安·迈尔作品在全球的策展人安妮·莫林(Anne Morin)对我回忆说,她第一次见到迈尔的作品是在2011年。她当时已经有了自己现在的公司,专门与全球美术馆合作,为重要的摄影作品做全球展览提供服务,并曾为罗伯特·多斯诺(Robert Doisneau)、雅克-亨利·拉蒂格(Jacques-Henri Lartigue)、杰西卡·兰格(Jessica Lange)等摄影大师的作品办过展览。

2011年,在纽约,莫林与霍华德·格林勃格画廊约谈为美国摄影师杰西卡·兰格办展览的事情。谈完工作后,画廊老板对她说:“来,我给你看样东西。”老板给她看了五六张迈尔的作品。她从没听说过迈尔这个名字,但她看完就立刻对老板说:“应该给她做个回顾展。”

这些年里,莫林为薇薇安·迈尔在全球范围内办过50多场展览,从匈牙利布达佩斯到意大利布雷西亚,从英国伦敦到比利时安特卫普,她见证了迈尔从无名之辈到成为全民追逐的新摄影偶像的全过程,她将这种过程形容为“风暴”。在阿姆斯特丹,人们为了看展览在美术馆外冒着雨排4个小时队耐心等待;在巴西圣保罗,坐长途大巴赶来的观众睡在美术馆门口排队,就为了看迈尔的展览。

此外迈尔不仅重新带火了她使用的复古式禄来福来相机,还推动了黑白摄影的复兴。

从5月到7月,北京今日美术馆举办展览“寻找隐匿的天才:薇薇安·迈尔”,莫林也是海外策展人,她送来了83件迈尔的自拍作品。这些照片讲述了一个与默默无闻的保姆截然不同的故事,在这个故事里,一名摄影师的成长经历,与作为独立女性的人生轨迹是并行的。这个故事里充满了很多不可思议的巧合,她年轻时赶上了大众摄影普及的时代,而在她死后,作品真正为人所知则因为正好赶上了网络传播的时代。那么,薇薇安·迈尔到底是谁?

2008年春,82岁的薇薇安·迈尔已经在芝加哥东北部的公寓里住了差不多十年了。她喜欢密歇根湖畔,几乎每天都会从家步行前往罗杰斯湖滨公园,路过垃圾桶时找找看里面有没有旧杂志和报纸,然后带到公园的长椅上阅读,通常一坐就是几个小时,以至于有些附近居民一度以为她是流浪汉。

2008年春,82岁的薇薇安·迈尔已经在芝加哥东北部的公寓里住了差不多十年了。她喜欢密歇根湖畔,几乎每天都会从家步行前往罗杰斯湖滨公园,路过垃圾桶时找找看里面有没有旧杂志和报纸,然后带到公园的长椅上阅读,通常一坐就是几个小时,以至于有些附近居民一度以为她是流浪汉。

后来大家越来越熟悉她,知道她与众不同,尤其不喜欢被人打扰。但在大多数人眼里,她是个郁郁寡欢的老古董。她一年四季都是相同的穿戴:一顶帽子、一件长风衣外套、一双男式鞋子,还有一双厚厚的尼龙袜。她操着一口法语口音,看起来像是来自50年代的人。

此时她在芝加哥一家仓储公司租用的储物柜,已经好几个月没交租金了。2007年,这家六层的仓储公司换了老板,不仅公司名字变了,电话号码也变了。

按照公司规定,逾期30天不交租金,就会有员工将租出的柜子加装挂锁,再把她原来的锁拆掉。之后,由公司经理在当地的报纸上隔周刊登两条公示告知租户。如果再无人续租,储存柜里的东西就会被公司取出,送到当地的小拍卖场。

热衷仓储拍卖的买家都有不同的嗜好。他们往往胆色过人,梦想着从中大赚一把。这种小拍卖行也有自己的规矩,就像如今风靡中国的“拆盲盒”一样,从储存柜里取出来的东西,会被他们连同盒子一起进行展示,但竞拍者只许看不许碰,等买下盒子,才能打开它们看到葫芦里面到底装着什么药。

在那天的拍卖上,26岁的地产商约翰·马卢夫花380美元拍下了最大一箱底片,就是迈尔的那箱底片。

在芝加哥地产圈里,年轻的马卢夫算是小有名气。此外他还有不少副业。他与人合编了一本相册,打算讲讲他在芝加哥时邻里街坊的故事,因此需要找一些芝加哥街区的老照片;他在eBay上还开了家网店,专门卖他从仓储卖场拍下来的商品。拿到迈尔的那一大箱底片后,他很快将黑白底片打印出来,放在eBay上出售。

90年代末,大约有十几页的eBay上架商品都是匿名老照片。十年后,当你在网上搜索“50年代快照”,可以查到成千上万这类商品。这些拍摄于20世纪中期的照片尺寸不大,基本都是在杂货店或者照片冲印店里快速打印的,这些随手拍下的照片,大多出自业余摄影爱好者之手。

eBay网上最早一批老照片的卖家和藏家关系十分紧密,他们共同建立了一个新的艺术收藏类市场。就在迈尔那些底片被首次拍卖的十天前,华盛顿特区的国家美术馆举办了一场名为“美国快照艺术”的展览,展出的匿名老照片来自全国十几位藏家,之后,其中的138张老照片被这家美术馆收藏。这个展览被藏家们视为一个里程碑。

eBay网上最早一批老照片的卖家和藏家关系十分紧密,他们共同建立了一个新的艺术收藏类市场。就在迈尔那些底片被首次拍卖的十天前,华盛顿特区的国家美术馆举办了一场名为“美国快照艺术”的展览,展出的匿名老照片来自全国十几位藏家,之后,其中的138张老照片被这家美术馆收藏。这个展览被藏家们视为一个里程碑。

马卢夫很有商业头脑,他将整理出来的一批迈尔当年亲手冲洗出来的老照片重新用数码扫描打印,再放到eBay货架上,定价7.99美元和8.99美元,大受欢迎,从新泽西到华盛顿,至少有十几个州的买家在网上买过迈尔的照片。

迈尔的照片在网络上越来越风靡时,迈尔本人仍旧默默无闻地坐在密歇根湖畔的公园长椅上。2008年11月25日,天气异常寒冷。迈尔像往常一样来到公园,坐在她最喜欢的长椅上。大概下午4点,她站起身来,却突然摔倒,头撞到了混凝土人行道上。迈尔之后再没有离开医院,于2009年4月21日悄然离世。

马卢夫依然不知道自己手上这些照片的作者是谁。在一些装冲印照片的旧信封上,可以看到用铅笔写下的名字——“薇薇安·迈尔”。在买下那一箱东西的一年后,他想起来用谷歌搜索一下那个名字。结果,他发现了迈尔的讣告,发布的日期正好是他上网搜索的前一天。“如果我见到她的话,很多问题都会得到答案。这种遗憾的感觉不时地折磨着我。”马卢夫后来说。

不过故事如果进行到这里就结束了,依然是个普通的故事。莫林对我说,尽管匿名老照片是个极其特殊和小众的艺术市场,但像这样的故事并不罕见。有些老照片只在跳蚤市场上出售,有些则会进入正经的拍卖会,匿名老照片和艺术摄影作品最大的区别,就是它的价值。“一些匿名老照片,因为优异的构图和技术,最终会被艺术市场认可,从匿名变成有名,而这个转变过程中,最重要的并非老照片的质量,而是需要有人为它们进行精心而全面的整理和存档。薇薇安·迈尔就是典型的例子。”莫林对我说,另一位买家瑟库拉的出现,彻底改变了人们对迈尔的理解,也改变了马卢夫的一生。

艾伦·瑟库拉(Allan Sekula)是位艺术家,也是位艺术理论家,在加利福尼亚艺术学院当了30多年老师,他早年写的摄影论文在业界很出名,他自己的摄影作品也被30多家博物馆收藏。

艾伦·瑟库拉(Allan Sekula)是位艺术家,也是位艺术理论家,在加利福尼亚艺术学院当了30多年老师,他早年写的摄影论文在业界很出名,他自己的摄影作品也被30多家博物馆收藏。

从马卢夫的eBay商铺里买下了两三张迈尔的底片后,瑟库拉开始给马卢夫写信询问细节。马卢夫告诉他,自己手里有1000多卷未曾冲洗的胶卷底片,自己只处理了200多卷,还有750卷没处理呢。

瑟库拉马上意识到,除了底片之外,最初拍卖时应该还有不少其他可以被当作档案资料的东西,比如索引、文件,以及任何其他的与照片有关的拍摄日期或文字标注。瑟库拉没有把迈尔的照片看成是无名氏的随手抓拍,他对摄影师本身充满好奇,试图将迈尔放入整个摄影史之中。

不过让瑟库拉百思不得其解的是,为什么迈尔会有上千卷没有冲洗的胶卷呢?他在给马卢夫的信里写道:“她肯定非常不喜欢暗室,宁愿让胶卷堆成山也不愿意冲洗出来,这实在不可思议,任何摄影师都会把自己拍的冲出来,她怕是脑子短路了。”

几天后,瑟库拉得知迈尔去世的消息,随后他写信联系了与马卢夫同一时期在拍卖会上拍下迈尔照片的其他买家,走访了迈尔生前生活过的地方。他最终在芝加哥市中心的中央相机店里,找到了一些迈尔的“老熟人”。这是芝加哥最老的一家相机店,从上世纪30年代开始营业,迈尔一直在这里冲洗照片,也会经常与这里的相机迷和摄影迷交流,人们记得她。

尽管迈尔的祖母和母亲都来自法国,但她却是土生土长的纽约人。她1926年出生于曼哈顿,父母离婚后,母亲带着她寄居在富人家庭做保姆。她的整个青春期都在纽约度过。那时纽约的摄影潮流已经进入了新阶段,大量新杂志涌现,摄影有了用武之地。《纽约时报》新开辟了一个专栏,专门为摄影爱好者介绍拍出好照片的技巧,以及购买相机的信息。迈尔爱上了摄影。母亲去世后,迈尔回到她的法国老家出售一个继承的农场。在接下来的一年里,从法国到西班牙,她拍下了至少6000张照片。从后来存世的底片中,人们发现那时她就开始尝试使用不同的滤镜,调整光圈大小,使用特写镜头配件,她的技术越来越娴熟。

1951年,25岁的薇薇安·迈尔返回美国时,将6000张底片和照片全都带回来了,一直留在身边,直到几十年后把它们存进储物柜。

1951年的美国摄影文化正在发生着巨变。迈尔回到纽约三天后,《纽约时报》刊登了两页的专版,名为《想拍就拍的摄影师》。文章中写道:“今年春天,业余摄影师如雨后春笋般大量涌现,这表明,将来使用相机拍照的美国人会比不用这些相机的人更多,这样的日子正在快速逼近。”柯达公司的一项市场调研表明,当时大约有260万家庭,即美国家庭总数的一半在使用照相机。爱德华·史泰钦成为纽约现代艺术博物馆(MoMA)的摄影部主管,他一直认为现代摄影与大众是不可分割的。纽约现代艺术博物馆不断举办摄影展览和讲座,其中最著名的一场是1952年举办的“五位法国摄影大师”展。布拉赛(Brassai)、布列松(Henri Cartier-Bresson)、杜瓦诺(Robert Doisneau)、罗尼斯(Willy Ronis)和伊齐斯(Izis),五位法国最著名的纪实摄影大师的作品全部展出,吸引了很多观众,艺术家萨尔瓦多·达利也来看展了。迈尔在博物馆门口认出了达利,她举起胸前的相机拍照。照片里达利警惕地俯视镜头,在阳光的直射下表情显得怪怪的。

这场展览对迈尔可能影响巨大。几个月后,她换了更贵、快门速度更快的相机,底片格式从长方形变成了正方形。她还开始学习使用暗房设备,这些钱很可能都是她从继承的遗产中拿出来的。1952年这个夏天,一名严肃的街头摄影师诞生了。

26岁的迈尔也在纽约当起了保姆。在雇主家,她换上一身女佣装,宽松的系带连衣裙,配上尼龙长袜和白色便鞋。带着雇主的孩子出门时,她大多只在河滨大道上转转,要不就去中央公园走走,但要是休息日一个人出去,她就会走得很远。不过无论哪种情况,她都会挎着那台禄来福来反光照相机,在大街小巷拍下不同的人。

26岁的迈尔也在纽约当起了保姆。在雇主家,她换上一身女佣装,宽松的系带连衣裙,配上尼龙长袜和白色便鞋。带着雇主的孩子出门时,她大多只在河滨大道上转转,要不就去中央公园走走,但要是休息日一个人出去,她就会走得很远。不过无论哪种情况,她都会挎着那台禄来福来反光照相机,在大街小巷拍下不同的人。

1947年《纽约时报》发表过一篇文章,题为《纽约街头:拍摄这个城市大道的图片故事》,实际上就是在介绍“城市漫游者”式的街头摄影方式:“人们需要确定某个大的方向,以免漫无目的地瞎逛,但是,很多照片还是靠运气和适当的光线才能拍成。最好的方法就是随心所欲,不限时间,不设地点。匆匆忙忙地去拍照,肯定会把你弄得疲惫不堪。你越想把什么都拍进来,就越拍不到最好的照片。相比那些街头的细节,拍出这条街道独有的风景才是最重要的。这种东西通常表现在人物身上,而不是建筑上。”

迈尔的那台禄来福来反光照相机采用腰平取景器,取景就像看潜望镜一样,让她可以悄无声息地无限接近被拍摄对象,而不被发觉。她的镜头没有变焦功能,因此她需要大胆地贴近对方,慢慢地进行手动对焦,冒着随时被发现的危险,再最后按下快门。因此她的街头人像作品,往往让人感受到某种私密感。

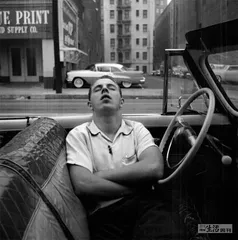

瑟库拉对她这种摄影风格的解读带有很多心理学分析:“在她的镜头前,每个人都或多或少是平等的。她选题广泛,从临时工服务机构前的穷困男人到密歇根大道上招摇过市的富人们。而且,不管什么人,她都保持同样的距离和冷静的观察态度。在她的照片里,你会看到一些无家可归的人睡在长椅上,或是一个穿西装的男人睡在车里,或是一个人睡在太阳下晒日光浴,这样的主题她拍了一辈子。你会发现她感兴趣的是男性在无意识、脆弱的休息状态时的身体,所有的照片都是靠近头顶的角度进行拍摄的。除了在公众场合,这些画面她别无他处可寻,这其中包含了多少心酸苦楚。”

迈尔逐渐在摄影上有了自己的创意。她会将自己的影子纳入画面,或者干脆以自己作为主要拍摄对象,又或者对着镜子拍照,以此将自己巧妙地融入场景里。在北京今日美术馆展出的作品,全部取自这个系列。

迈尔随后离开纽约,在芝加哥找到了另一份保姆工作。尽管她一生大部分时间作为保姆住在别人家里,但她总力争个人空间,保留独自漫步的权利。她会选择提供私人房间和私人浴室的家庭,这样她可以将浴室兼作暗房,便于摄影。此后的十几年里,她搬了十几次家,为不同的家庭做住家管家或者保姆。她每找到一份新的保姆工作,就会对新雇主说:“我得告诉你,我会把我的一生都带过来,我这一生都装在那些盒子里。”随后她会把自己的所有底片和照片打包放进盒子和箱子里。新雇主往往被弄得措手不及,因为迈尔搬进他们家时,会带来两百个盒子,多到无法装进保姆房间,只能被放进车库。

在经历了这番调查后,瑟库拉开始劝马卢夫不要把迈尔的原版底片拆开在网上卖。显然,他把迈尔的照片作为作品,放在一个更开阔的视野里去思考。由此瑟库拉与马卢夫之间呈现出一种微妙的关系,一个想研究,一个想卖。

在经历了这番调查后,瑟库拉开始劝马卢夫不要把迈尔的原版底片拆开在网上卖。显然,他把迈尔的照片作为作品,放在一个更开阔的视野里去思考。由此瑟库拉与马卢夫之间呈现出一种微妙的关系,一个想研究,一个想卖。

瑟库拉给马卢夫写信说:“我很想看到能有这么一场迈尔的个人作品展,但这需要机构的支持。如果让你来做,你得仔细策划,付出巨大的努力。我完全理解你这么做肯定是需要现实回报的,但如果底片被分散,将来会很棘手。”

马卢夫逐渐意识到瑟库拉在摄影界的地位,他向瑟库拉承诺,不再销售迈尔的原版底片,并打算为迈尔出一本相册影集,同时他设法联系到当年参加那场拍卖的其他买家,从他们那里购买迈尔的其他底片和照片,乃至文件资料,比如藏书、生前收藏的旧报纸、笔记本,等等。

直到这时,马卢夫才真的被迈尔吸引。他甚至买了一台与迈尔一模一样的老款禄来福来相机,学习摄影和暗房技术。他还找来英国广播公司的纪录片,了解摄影史。他发现,摄影史里有很多摄影大师都经历过从不为人知到家喻户晓的过程。这让马卢夫头一次意识到,这也许就是自己的使命。很快,他彻底改版了自己的个人网站,网站主题从以前的房地产交易信息变成了“芝加哥街头摄影”。

2011年,马卢夫筹备的第一场大型展览“寻找薇薇安·迈尔”在芝加哥文化中心开幕,影响很大。此后,人们不断联系马卢夫,想要采访他,也想邀请他去各地办迈尔的摄影展。马卢夫将“薇薇安·迈尔”注册为商标,并创建了薇薇安·迈尔的“官方”脸书主页。随后,马卢夫整理的关于迈尔的影集和纪录片相继出版上映。迈尔由此同时跻身主流艺术和流行文化的潮流之中。

迈尔最狂热的粉丝,通常是那些对摄影史知之甚少或者不感兴趣的人。“迈尔现象”孕育出很多收藏新手,他们往往为了购买迈尔精选照片的限量复制品一掷千金。短短几年时间,迈尔复制品照片的价格,从最初在eBay上标价的7.99美元和8.99美元,一下涨到了1万美元。

高雅艺术与通俗文化融合,带来了巨大的经济效益。由于迈尔在库克郡去世时无任何遗嘱,她的遗产由州检察官负责监督,库克郡巡回法院随即传唤了马卢夫,因为马卢夫只拥有迈尔的摄影作品,并不拥有版权,即复制和出售该艺术品的权利。2016年,在经历了漫长的起诉和庭外和解后,马卢夫和霍华德·格林勃格画廊得以继续整理、研究这些底片,并继续用这些底片的放大照片在全球范围举办展览。

所以迈尔算得上一位专业摄影师吗?莫林对我说,无论从经历上,还是从纯粹的摄影技术角度看,迈尔都只算是个业余爱好者。“她从没有接受过专业的摄影教育。如果大量研究她从底片洗出来的原版照片,你会发现她对对比度、灰度并不讲究。她的构图还可以,但洗印质量并不高。此外她常用的那种无限接近对象的拍摄手法,其实专业摄影师并不会这样使用,因为专业摄影师不想让拍摄对象发现自己,而她的做法是无限接近拍摄对象,故意让拍摄对象发现自己之后再拍下照片,因此可以说她对决定性瞬间的敏锐程度,远远不及专业摄影师。”

那么,迈尔为什么能这么火?莫林认为与时代有关。“她的摄影作品被发现、被广泛传播的当下,是人类文化发展史中一个特殊的时期,即人们强烈的自我身份认同时代。大量的自拍在社交网络和Instagram上传播,这种正在流行的个人自我身份认同的视觉文化,正好在迈尔的作品中得到了回响。”莫林说,“迈尔是个无名氏、是个路人,没有身份,就像所有人一样,而正是这些照片,给了迈尔一个崭新的身份,让她从一位路人变成了名人。而这个故事放在我们当今的流行文化里,就让人们觉得,每个人都有可能像迈尔一样,从路人变成名人。”

(感谢实习生江紫涵对本文的贡献) 芝加哥薇薇安相机摄影