你的自由不是我的自由

作者:维舟 对不同的人来说,“自由”的意味是不一样的。1775年春,当莱克星顿打响了美国独立战争第一枪时,北美十三州殖民地宣称他们是起身反抗暴政,争取天赋的权利,因为此前英国的一系列惩罚性法令已严重侵犯了他们的自由;然而,美国建国诸杰大多蓄奴,他们在宣称争取自由时,却拒绝给另一些人赋予自由,因为蓄奴也是他们的“权利”——对他们的黑人奴隶来说,这不是虚伪是什么?

对不同的人来说,“自由”的意味是不一样的。1775年春,当莱克星顿打响了美国独立战争第一枪时,北美十三州殖民地宣称他们是起身反抗暴政,争取天赋的权利,因为此前英国的一系列惩罚性法令已严重侵犯了他们的自由;然而,美国建国诸杰大多蓄奴,他们在宣称争取自由时,却拒绝给另一些人赋予自由,因为蓄奴也是他们的“权利”——对他们的黑人奴隶来说,这不是虚伪是什么?

在那场战争中,并不是所有人都确信自己能在新成立的美国获得自由与幸福,一个明证就是:在战后有7.5万人(相当于当时美国人口的2.5%)宁可追随英国人流亡,因为在他们看来,对自己的自由构成威胁的并不是英国,而恰恰是美国。尤为值得注意的是,在这些构成复杂多样的“效忠派”里,竟有多达五分之一的来源是早先的黑人奴隶。在战争中,这些“黑人先锋连”干的是最危险、最脏、最累的活儿,以此换取大英帝国承诺给他们的两份回报:自由和土地。

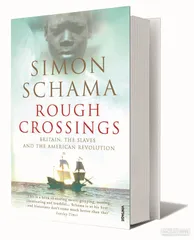

英国历史学家西蒙·沙玛在《风雨横渡》一书中讲述的就是他们的故事,所谓“风雨横渡”,既是指他们在战后从纽约流亡到加拿大的新斯科舍,继而又从那儿前往西非的塞拉利昂重建家园的艰苦迁移,也隐喻他们在抵达自由彼岸之前所饱经的艰难险阻。用书中的话说,“有些人痛苦得无以复加,止不住抱怨他们的自由并不是真正的自由,而是另一种奴隶制,就差名称不同”,但无论如何,这是“一个令人震惊的信念:将非洲人从奴隶制中解放出来的,更有可能是君主立宪制的英国,而非美国这个新生的共和制国家”。

他们之所以抱定这样的信念,首先当然是一个简单的事实:敌人的敌人就是朋友。这些黑人尽管清楚英国人也是白人,在奴隶制的问题上也远非圣人(毕竟当初就是他们在奴隶贸易中把黑人运往美洲的),但毕竟北美殖民地的奴隶主是更直接的压迫者,而在英美开战的情况下,英国式自由是自己仅有的现实希望。英军当时承诺,参战的黑奴即可获得自由身,最终在50万黑奴中有2万人把握住了这一应许。事实上,那些没抓住这次机会去努力寻求自由的黑人,要等到近一百年后的另一场战争——美国南北战争之际,才等来隧道尽头的光亮。

那么,如何判断英国人只是想利用这些黑人来反对自己的奴隶主,还是真心实意地想解放他们?北美殖民地的爱国者们谴责英国人阴谋煽动黑人造反,而那些黑皮肤的奴隶也只是轻信、没头脑的下等人,被当作棋子和炮灰而不自知,但历史的真相是:黑人们十分清楚自己在干什么。连当时的白人也意识到这些奴隶主一边宣扬人人生而自由,一边却不愿给予黑人自由的双标,可能会被敌人加以利用。

虽然从事后来看,这些黑人们不巧是在为错误的一方而战,但当时英国确实更有望赋予黑人自由。早在美国独立战争爆发之前的1767年,英国人格兰维尔·夏普就开始奔走呼吁废除奴隶制,因为他确信,无论是基督教的行为规范还是庄严的英国普通法,都不可能支持这种将人降格为他人财产的行为。与其说他是为黑人争取权利,不如说他是在捍卫“英国精神”,因为根据《圣经》和“英国的古老传统”,他坚信任何奴役形式都是与英国式自由不兼容的,是对英国自身的玷污。像这样的声音,在几十年后的鸦片战争中还将出现:当时英国国内反对侵华的诸多理由中,对中国人的同情还在其次,主要是本着一种清教徒的道德感,相信为了鸦片贸易这种罪恶的行径而开战,会让英国蒙羞。

虽然从事后来看,这些黑人们不巧是在为错误的一方而战,但当时英国确实更有望赋予黑人自由。早在美国独立战争爆发之前的1767年,英国人格兰维尔·夏普就开始奔走呼吁废除奴隶制,因为他确信,无论是基督教的行为规范还是庄严的英国普通法,都不可能支持这种将人降格为他人财产的行为。与其说他是为黑人争取权利,不如说他是在捍卫“英国精神”,因为根据《圣经》和“英国的古老传统”,他坚信任何奴役形式都是与英国式自由不兼容的,是对英国自身的玷污。像这样的声音,在几十年后的鸦片战争中还将出现:当时英国国内反对侵华的诸多理由中,对中国人的同情还在其次,主要是本着一种清教徒的道德感,相信为了鸦片贸易这种罪恶的行径而开战,会让英国蒙羞。

然而,像这样的理想主义者毕竟是少数,当时的北美英军统帅康沃利斯虽然立场不明,但都绝对不是废奴主义者,不少英军将领自身就出自奴隶贸易世家,无意全面摧毁南方的蓄奴制度。对英国废奴主义者们来说,黑人的自由最好还是他们作为自由人回到老家非洲去,通过一个由解放的英国黑人组成的聚居地,创造一座有别于奴隶经济的山巅之城。

不必意外,这个乌托邦很难建成,甚至一建成就偏离了初衷——在1.2万自由黑人横渡大西洋,重返非洲之后,他们所聚居的弗里敦最终竟然演变成了新的殖民地。然而,这却是美洲黑人有史以来首次享有了一定意义上的地方法治和自治,并且正是这些被解放的奴隶,在全世界最早投票选出女性公职人员。

看起来矛盾的是:这些曾经热爱并忠诚于英国的人,现在对于他们认为不合法的税收和干涉,就像当年北美殖民地的白人一样激烈抗争。实际上,英国动员到的是一批最有反抗意识、最没有奴性的黑人,又怎能指望他们从此变得唯唯诺诺?说到底,这些自由黑人与其说是追随英国的旗帜,倒不如说是追寻英国承诺给他们的自由,所以当英国未能完全兑现他们所期望的承诺时,反抗也在情理之中。

这段历史尽管曾被湮没,或被视为英美历史上不重要的插曲,但近半个世纪以来已逐渐被看作某种范式转移,因为它揭示了历史走向曾具有的其他可能,让人们看到被遮蔽的更复杂的面向。西蒙·沙玛的描写极具画面感,有时笔法简直像是移步换景的纪录片,呈现出史诗般的节奏,由此让人充分感受到:每一个历史人物都是在特定的一系列条件之下做出自己的选择,也正是在这一意义上,他们是自由人。

本书2005年出版之后引发的巨大反响,也证明了这种历史反思的力量。美国历史学家马娅·亚桑诺夫在6年后出版《自由的流亡者》一书,从全球史视角进一步讨论这一问题:那些忠于英国的王权派,是怎样一群人、命运如何、又推动了什么改变?她明确指出:这些难民也“随身携带着一种反对帝国权力的抱怨话语”,因为他们的“效忠”是有条件的,并有着对“自由”的特定理解;其大流散与英帝国开创的全球性相辅相成。所谓“1783年精神”也即开明立宪,他们其实和美国革命者一样要求权利,只是想在体制框架之下得到,这意味着体制必须能弹性予以回应。

这就不仅仅涉及黑人的命运了,事实上也让人得以重新审视英国这个国家。美国革命是大英帝国在“二战”之前最大的一次惨败,然而它非但没有一蹶不振,而且通过赋权,为英国的治理原则确立了一个经久不衰的框架,建立起一个开明立宪帝国模式,仅仅10年时间就东山再起,且这种蓬勃活力还延续了一个半世纪之久。这种活力源自于它为包括黑人在内的许多人确立了一个极为重要的替代选择,通过对“自由”的重新解释回应人们的正当权利主张,正是这样一个灵活调适的框架,在赋权的同时,最终成就了大英帝国的辉煌。 自由英国人