中国学术的“对外开放”之路

作者:刘畅编辑·陈晓

1981年,经过一年多的筹备,商务印书馆开始出版《汉译世界学术名著丛书》(后简称“汉译名著”)第一辑的50种图书,并预计在之后的5到10年之间,每年出版50种。时任商务印书馆总经理兼总编辑陈原在《人民日报》上发表的“汉译世界学术名著丛书”发刊词中说道:“通过这些著作,人们有可能接触到迄今为止人类已经达到过的精神世界。”中国社会科学院原副院长汝信当时是哲学所副所长,正与夫人在哈佛大学访学。得知这个消息时,他内心却是五味杂陈。

1981年,经过一年多的筹备,商务印书馆开始出版《汉译世界学术名著丛书》(后简称“汉译名著”)第一辑的50种图书,并预计在之后的5到10年之间,每年出版50种。时任商务印书馆总经理兼总编辑陈原在《人民日报》上发表的“汉译世界学术名著丛书”发刊词中说道:“通过这些著作,人们有可能接触到迄今为止人类已经达到过的精神世界。”中国社会科学院原副院长汝信当时是哲学所副所长,正与夫人在哈佛大学访学。得知这个消息时,他内心却是五味杂陈。

汝信自然相信商务印书馆的水平。1947年在上海圣约翰大学读书时,他想了解哲学、社会学方面的知识,商务印书馆是不二的选择。严复、林纾在商务印书馆出版的译作,曾直接或间接带起“五四”精神的风潮,使商务印书馆在上世纪初,成为译介世界先进文化成果的旗舰。“严译名著八种”“林译小说”,乃至“万有文库”中的“汉译世界名著丛书”,都是民国时期中国最著名、最系统的翻译丛书。那时“汉译世界名著丛书”已有约230种,涉及哲学、社会学、政治学、经济学、宗教、自然科学等多个领域,康德的《实践理性批判》《纯粹理性批判》、黑格尔的《历史哲学》、笛卡尔的《方法论》均在其中。

1955年,汝信考入中国科学院哲学社会学部哲学所,成为学术秘书与贺麟先生的学生。贺麟在上世纪四十年代便是商务印书馆的知名作者,汝信做学术秘书期间,负责贺先生与商务印书馆的联系,与编辑熟识。他毕业后留任哲学所,80年代“汉译名著”筹备期间,作为研究德国古典哲学的学者,参与书目选定的研讨及图书出版等相关工作。但此前近30年的风风雨雨,令汝信等学界中人当时对“汉译名著”的前景多有疑虑。

毕竟上世纪五六十年代,大陆学术界始终在“百花齐放,百家争鸣”口号下要求自主和多元的学术实践,与“反右”“反修防修”等左倾意识形态下对“异己”的打压之间摇摆。汝信回忆,当时的哲学所里,有一批像贺麟这样上世纪初在欧美的名牌大学完成学业的学术大师,他们的主要工作就是翻译,而像他这样刚入校的学生,外语水平和学术能力均不足,只能听课、写批判文章。如今,汝信已是90岁高龄,回忆起那时的艰辛,仍唏嘘不已,“那时大陆与西方国家的联系几乎切断,贺麟翻译、研究早期黑格尔,国内没有文献,只有通过国家图书馆与苏联国家图书馆馆际互借,借苏联馆藏的德语文献。文献一个月内必须归还,也没有复印设备,只能拿到文献就先用相机拍照。”

哲学所的情况并非孤例,各大高校都是这样。那时翻译实际是学者继续学术生涯的方式,乃至唯一的收入来源,而学者们的译作主要对口的出版社便是商务印书馆。1954年,商务印书馆从上海迁至北京,公私合营过程中并入高教出版社,1957年恢复独立编制。次年,解放前在国统区知名的“红色”新闻家陈翰伯从中宣部调任商务印书馆担任总经理兼总编辑,中央确定商务印书馆的出版任务是“以翻译外国的哲学、社会科学方面的学术著作为主,并出版中外文的语文辞书”。

那时有一份1953年至1954年,由当时的中宣部、文化部、出版总署委托三联书店编辑部起草的外国哲学社会科学翻译选题计划,列书近四千种。陈翰伯遍访专家,与学界共同讨论后,“削去冗繁留清瘦”,选了1614种作为商务印书馆中长期的出版书目。其中同马克思主义三个来源(法国空想社会主义、英国古典政治经济学和德国古典哲学)有关的学术著作是重中之重。除此之外,16世纪到19世纪上半叶,西方资产阶级上升时期的哲学、社会科学重要著作也是翻译出版的重点。

陈翰伯奔走北京、上海、南京、杭州等地,接触学术界旧朋新交,探讨选题,寻找最合适的翻译人选。据《品牌之道:商务印书馆》中记载,1962年他带着铺盖住进北大“蹲点”,记下40页笔记,访问了哲、经、政、法、史、中文、地理各系共21位学者。商务印书馆尽力给予译者较优厚的待遇,曾有段时期,在“反资产阶级法权”的压力下,出版社被要求停止稿费制度,陈翰伯仍然坚持要求编辑尽量按高档给名著译者开付稿酬。他甚至“人舍我取,人弃我用”地接收了一些有名声的“旧知识分子”、一些有才学但有“政治问题”的“右派”和名校毕业生进入商务印书馆。

1958年至1966年的八年中,商务印书馆出版外国哲学、社会科学翻译著作,属于名著范围的有395种,还储存下了400种译稿作为选题的“水库”。这些译著中也包括一些在当时被列为“封、资、修”的书,为此不仅很多内部发行,有些直接做成“供批判用”的灰皮书。甚至为顺利出版,陈翰伯在馆里成立“序言组”,规定每翻译出版一部译著,要在正文前加一篇“马克思主义观点”的“批判性的序言”,名曰“消毒”。“消毒”的标准是:“古典书从宽,当代书从严;学术问题从宽,政治问题从严;内部发行书从宽,公开发行书从严”。

那时也有丛书的计划,且甚为庞大。哲学所里的翻译规划会,乃至国家的学术规划会议,汝信均参与过多次,商务印书馆等出版社也在列,有时仅规划书便是一厚本。《黑格尔全集》的规划令他记忆犹新。“当时国外有了,国内也要出。二三十本的大部头著作,德国古典哲学的几位大家对译名相持不下,陈翰伯从中斡旋,把大家聚在一起吃饭,结果饭桌上分歧越来越大。”汝信记得,后来《黑格尔全集》的事也不了了之,而即使译名统一下来,当时具备翻译黑格尔能力的人,全国仅寥寥数人,若能付梓,过程也将非常漫长。

“大跃进”时期学术的大跃进,令汝信等学人对长期的出版规划抱有警惕,而那些“热闹”又都在“文革”时戛然而止。“文革”期间,一切学术活动停止,学者被批斗,商务印书馆在1949年后出版的大部分西方学术译著被打成“毒草”、“黑标本”,编辑们被下放湖北咸宁的向阳湖。直到林彪事件后,编辑们回归,1972年开始主持商务印书馆工作的陈原暗暗联系译者,在不知何时能够出版的情况下,恢复翻译。

直到1978年改革开放,国家出版局重新确认商务印书馆仍主要翻译、出版外国学术著作和编印中外文语文词典等工具书。第二年陈原向上级提出,重印已出版的300余种世界学术名著,得到已成为出版局领导的陈翰伯和王子野的同意。《汉译世界学术名著丛书》列入议事日程。陈原曾说,丛书是“‘霹雳一声’,把几十本经过选择的好书呈献在读者眼前,像变魔术一样,于是读者便同著译者和出版者一起,分享那份获得知识的快乐。”

“喝洋奶粉”是“汉译名著”出版后,上世纪八九十年代的学者和大学生对它的称呼。《汉译世界学术名著丛书》延续上世纪二三十年代的“汉译世界名著”丛书,只因不再包含文学作品,添加“学术”二字,宗旨则与创馆时的“昌明教育、开启民智”相同。自第一辑出版,许多都是高校教学的必读书目,一书难求。那时印刷能力有限,最初出版时只能配到3100套,商务印书馆琉璃厂的门市部开张时,抢购的群众挤破柜台,发行部门原想保留400套丛书应急,最后一套也没有留下来。《品牌之道》中记载,“武汉大学和华中工学院,得知萨缪尔森的《经济学》出版,立刻联合行动,派出专车,在全市及郊区各书店搜购此书,购得500本,但仍不敷二校师生的教学需要。”

“喝洋奶粉”是“汉译名著”出版后,上世纪八九十年代的学者和大学生对它的称呼。《汉译世界学术名著丛书》延续上世纪二三十年代的“汉译世界名著”丛书,只因不再包含文学作品,添加“学术”二字,宗旨则与创馆时的“昌明教育、开启民智”相同。自第一辑出版,许多都是高校教学的必读书目,一书难求。那时印刷能力有限,最初出版时只能配到3100套,商务印书馆琉璃厂的门市部开张时,抢购的群众挤破柜台,发行部门原想保留400套丛书应急,最后一套也没有留下来。《品牌之道》中记载,“武汉大学和华中工学院,得知萨缪尔森的《经济学》出版,立刻联合行动,派出专车,在全市及郊区各书店搜购此书,购得500本,但仍不敷二校师生的教学需要。”

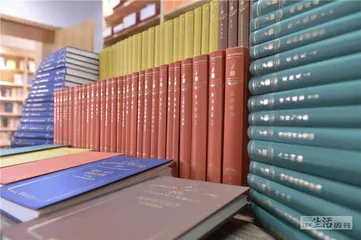

紧随“汉译名著”,其他出版社也出版如“走向未来丛书”、《现代西方学术文库》《二十世纪西方哲学译丛》等翻译著作,推动了上世纪80年代的“文化热”。而“汉译名著”在其中最为醒目,封面设计朴素庄重,雪白的封面上除右上角的书名和作者名外,没有译者名、出版社的名称,只有左下角金色的蒲公英灯,书脊分五色——哲学类为橘色、政治法律社会学类绿色、经济学类蓝色、历史地理类黄色、语言学类为褐色。

“五类书与当时商务的六个编辑室对应,其中地理是商务独有的编辑室,相关的‘汉译名著’与历史类放在一起。”商务印书馆编辑介绍,当年一个编辑室最多时有二十人几乎都在编辑、出版翻译的哲学社会科学方面的名著。“‘汉译名著’封面用的是当时的进口纸,甚至大32开的开本,在当时也是非常独特的。后来大32开的版本几乎成为中国学术书的标准开本。”

在上世纪80年代出版的“汉译名著”中,还包括了弗洛伊德《精神分析引论》这样的著作,曾引起敢于谈性的“弗洛伊德热”。但“汉译名著”仍更偏重完整译介学术领域内的基础性著作。相较而言,“走向未来”等丛书出版的诸如《现代物理学与东方神秘主义》,从原著中节选、编译,则会更偏向介绍时兴的思想和学术方法,也是当时的一大趋势。汝信记得,那时中国学术界没有与外国学术圈对话的能力,“外国学者来做报告,中国学者也只能听着。”在这种情况下,“汉译名著”选择固守经典的阵地,除了第1辑至第4辑中,绝大多数品种在上世纪五六十年代已出版,选目的整体要求是“出版五十年、有定评”。

即便学术出版已现“分工”,汝信等学人的观望心态在当时并非杞人忧天,当萨缪尔森的《经济学》被高校学生买空时,仍有学者批评出版这种书是“没有阶级意识”,“汉译名著”是“误党误国”“误人子弟”。直到1984年邓小平提出“翻译世界名著很重要,需要用几十年时间,除了组织国内人力进行翻译,还可以在英国、日本、西欧分别成立编辑部,组织外籍华人和华侨中的学者进行这一工作,订立合同,稿费从优”,同年中宣部召开座谈会,中宣部出版局起草《关于翻译出版世界名著的报告》,从国家层面为翻译出版正名。

陈原也参加了座谈会,他记得会后回到馆里,组织制定从1984年至1990年的“七年规划”。原商务印书馆副总编辑王新善曾回忆,为制定规划,1984年馆里组成书情调研组,花了两三个月时间,走访北京图书馆、大专院校、科研单位,整理出一份国外出版的“世界名著分类统计大全”,当时统计的全世界的各学科名著共有4650种。之后商务印书馆又陆续派出了13个调研组,四个月内分赴18座城市的40余所高校和科研机构,与700多人座谈,征询建议。同年11月,商务印书馆又在北京香山别墅召开新中国成立后最大型的专家座谈会,会议开了三天,人文社科方面在京的学者,乃至中宣部、文化部出版局等单位的工作人员,来了102人。

“汉译名著”是座谈会的重要部分。会议规划古典学术著作着重补缺,当代学术著作有定评的,也尽可能予以收入。名著的选择标准逐渐形成共识,“凡在世界学术史上有反响、有定评,是某一学科里程碑式的作品,即可视为名著。它们的作者应是一个时代、一个民族、一个阶级、一种思潮的先驱者、代表者,积累了那个时代文明的精华。”而更为关键的是,从那时起便将“汉译名著”没有编委会,必须通过学术论证会才能确定丛书出版书目的制度完善下来,延续至今。

“筹备新一辑‘汉译名著’时,通过商务印书馆的选择和学者的推荐,首先拟定一个备选书目,然后商务印书馆召集各学科的学者,参加学术论证会。学术论证会每隔几年举行一次,规模有大有小,大的会议是讨论这一辑总体的想法,小的会议则是按照政治、哲学、社会学等学科分组讨论,一般多则几十人,少则十几人。”汝信作为德国古典哲学的专家,大小会参加过多次。他们在会上首先讨论一本书值不值得选入“汉译名著”,其次考虑该书的翻译质量够不够格。乃至若有尚未翻译的名著,是否有合适的译者能够推荐。

选择标准非常专业严苛。基本上,译著本身就已经以普通单行本出版过,考察学界对译本的反应和评价数年后,才能确定是否收入“汉译名著”。学术论证会的机制是一票否决,“只要有一位专家不同意某书列选,其他专家也提不出反对意见,该书就不能收入‘汉译名著’。”商务印书馆的老编辑记得,编辑部在90年代将德里达的著作列入候选书目。那时德里达已名声在外,但一位学者说,德里达还没显示出潜力,“还要再等等看”。直到10多年后德里达得到世界公认,他的书才列选。而在商务的会议纪要中有一则关于《特兰特圣公会议教规教令集》的意见,对于这样一本极专业的著作,纪要中将其归入“不太确定,需要进一步检验”,注明的原因则是一位学者认为,“中世纪基督教历史上还有更重要的会议,如梵二会议,如果先把这次最保守的会议选入‘汉译名著’,是否会误导读者?”

著名经济学家陈岱孙生前非常关注“汉译名著”的出版,他亲自为很多名著撰写前言,几乎每次专家论证会都参加,他曾表述,考虑哪些经济学著作可以收入“汉译名著”时,他关于“汉译名著”标准的意见代表了论证会专家的基本想法。他会想“这些书在将来的经济学说史中,能占到几章几节”。“汉译名著”在这样的标准下,具备学科的系统性。而这样的特点,在市场经济下的竞争中将尤为凸显。

“我学的是外国历史,古罗马、古希腊的著作都是必读书,当时只能到‘汉译名著’里找。”中国出版传媒股份有限公司副总经理于殿利是北京师范大学历史系的博士,于1990年分配至商务印书馆,在那里工作了30年。那时进馆有考试,老编辑从“汉译名著”中拿一段原文,请待入职者翻译。于殿利因懂拉丁语,未曾被考过,而那时的哲学编辑室有时会用罗素等人的书中段落做考题,句子长,从句多,又有专业术语和名词,新人的学术功底和语言能力,一经翻译,一目了然。

“我学的是外国历史,古罗马、古希腊的著作都是必读书,当时只能到‘汉译名著’里找。”中国出版传媒股份有限公司副总经理于殿利是北京师范大学历史系的博士,于1990年分配至商务印书馆,在那里工作了30年。那时进馆有考试,老编辑从“汉译名著”中拿一段原文,请待入职者翻译。于殿利因懂拉丁语,未曾被考过,而那时的哲学编辑室有时会用罗素等人的书中段落做考题,句子长,从句多,又有专业术语和名词,新人的学术功底和语言能力,一经翻译,一目了然。

商务印书馆也要求编辑本身的水平能达到翻译“汉译名著”的水准。毕竟在于殿利进入商务印书馆时,当时的八个编辑室里,有四个专门出版“汉译名著”。“汉译名著”是商务印书馆的立馆之本,他在历史编辑室待了七年,参与出版了两辑“汉译名著”。那时收录的“汉译名著”时限延伸到“二战”以后,而那些年里,其他出版社的译丛来去匆匆。待1997年于殿利调入发行部时,商务印书馆将编辑室整合,分成著作室和译作室,既保证翻译,又拓展原创著作的业务。那时中国的学术研究水平日渐精深,出版行业也纷争不断。

《品牌之道》中记载,从上世纪80年代末开始,很明显的变化是,在盗版书、重复翻译的环境下,国外版税提高了,基本与西方国家一个价。不仅因为随着中国经济发展,国外将中国与其他发达国家一视同仁,也因为不少出版社都去询问版权,国外出版社就可以提价了。而商务印书馆编审李霞记得,那时老编辑们也发现,当他们想联系一本著作的中文翻译版权时,版权已被其他出版社买走,乃至他们发现有少数译者在与商务印书馆的合同到期后,把书稿交给其他出版社再版,“一家独大”的局面早已不在。

北京大学哲学系教授韩水法对此印象颇深。他是研究康德哲学和政治哲学的专家,1997年到加拿大约克大学访学,归来后向商务印书馆一下子推荐了很多书,“比如罗尔斯的著作,他们发现已经被别的出版社将版权买走了。”

但韩水法始终选择与商务印书馆合作,不仅因为“汉译名著”始终如一的典雅封面,同样因为译者在商务印书馆可以选择拿版税,而非只能按千字稿酬一次买断,这在当时大陆的出版社内绝无仅有,而且领稿酬的流程规范,每次再版都能拿到样书,更重要的是,他与商务印书馆的渊源颇深,商务印书馆与学界形成的紧密共同体,在他和他所在的北大哲学系尤为明显。

韩水法的硕士导师齐良骥先生在商务印书馆出了几本书,博士导师杨一之先生更是翻译了黑格尔的《逻辑学》,收入“汉译名著”。在韩水法看来,到商务印书馆出书同样是一种学术传承。而商务印书馆的编辑也与他素有渊源,在上世纪90年代,商务印书馆哲学编辑室主任武维琴是“文革”前北大哲学系的毕业生。1996年时,商务印书馆打算再版《实践理性批判》,商务印书馆的责任编辑找到韩水法校正,校正时发现问题太大,修改的部分超过了三分之一,干脆着手重新翻译。“翻译水平与学术水平密切相关。上世纪二三十年代翻译《实践理性批判》时,人们对康德没有多少深入研究。在之前的那个译本中,往往重要的概念译法不一,比如Idee有时译为‘理念’,有时译为‘观念’,有时甚至译为‘概念’。为了追求汉语语句通顺,一些复杂句子也被拆分,改变了康德的原意。”韩水法说,翻译名著不仅需要深入研究,更需要广博的知识储备。“比如康德提到一个化学反应,需要确认它在18世纪是怎么讲的,我当时查找出一个译法后,去问北大的一位化学家,他如今已是院士。他说他也不知道18世纪是不是那样表达,但根据现在的化学知识,承认我这个翻译是对的,就没什么问题。”

而类似的雕琢只有与同处学术圈内的人沟通才最有效,在日渐强调学术规范和学术专业化的90年代,“汉译名著”的方向和编辑人才正与这种方向契合。商务印书馆的编辑很多是相关领域的专家,编辑经常与译者讨论翻译问题。

他们的“交锋”体现在通过翻译开拓汉语的边界上。作为最早出版翻译学术著作的出版社,商务印书馆有最成熟的规范,在内部工作流程中制定了《商务印书馆学术译著翻译规范》,这个规范经调整后,成为整个出版行业的标准。但外国名著必然有现成的汉语无法直接对应的词。

“比如Neigung的用法,牟宗三译为‘性好’,苗力田先生译为‘爱好’,都没有突出这个词所要传达的某种自然和客观的倾向的意义。我就译为‘禀好’。”韩水法记得,当时的责任编辑求证他如此翻译的理由,“我说这是为了突出这种所‘好’受之于天或自然,而非人自己的选择的这一层原意,虽然词语是自造,但也与‘禀性’的构词法相同,他起初质疑,之后表示理解。”这一译法后来在学界也被接受和使用,而这些细节使“汉译名著”树立起权威,在学界形成一个“潜规则”——论文中引用同一本著作,采用“汉译名著”的版本才显得专业。

编审李霞如今仍窝在商务印书馆三楼办公室的书堆里,只容一张凳子在桌子前留出一条腿的缝隙。19年前她来到商务印书馆便是这样。她本科毕业后做过高校老师,后在北京大学取得人类学博士学位,因想继续在学术圈中生活,选择来到商务印书馆。工作后不仅没有脱离学术圈,还同馆里的前辈一样,翻译了《纳文》等自己学科的经典著作。

编审李霞如今仍窝在商务印书馆三楼办公室的书堆里,只容一张凳子在桌子前留出一条腿的缝隙。19年前她来到商务印书馆便是这样。她本科毕业后做过高校老师,后在北京大学取得人类学博士学位,因想继续在学术圈中生活,选择来到商务印书馆。工作后不仅没有脱离学术圈,还同馆里的前辈一样,翻译了《纳文》等自己学科的经典著作。

甫一进馆,李霞便被分配了两位导师,从零开始,一边看稿,一边由导师手把手地教习最细微的编辑技术,商务印书馆百年的“手艺”在她身上延续,“比如注释该放在页下脚注,还是章后注,通常要遵循原书,以保持索引页码不变。但有时一本名著也属于商务一套单独的学术译丛,译丛整体的注释方式可能与这本书原著不同,那就会有原则上的冲突。我们就会考察这本书的具体情况,比如章后注是不是每一条都特别长,如果转换成脚注,会不会影响页面美观,会不会需要整体变更页码”。

同样延续下来的,是接续版权的制度,它是“汉译名著”能够一出再出的根本保障。因为商务印书馆一般不以单个编辑做的新书作为唯一的考核量,仍以部门考核为主。而它们做的都是长销书,不是爆款,单本书第一年往往要赔钱,重印书就成为部门效益最重要的来源,重印率经常在60%~70%。

“编辑为此就会特别注重维护版权,外国版权、译者合同到期后要盯着续约,从来不是一锤子买卖。即使有编辑退休或调走,留下的书会传给新编辑,新编辑要梳理它的版权,继续维系。”编辑的日常工作里,寻找老译者或者其后人,商议签订合同事宜,是一项重要的业务。她曾在《品牌之道》里记述《论有学识的无知》一书寻找译者后人的过程:

“1988年商务印书馆出版了该书的中文译本,译者为尹大贻和朱新民。后来尹大贻去世,商务失去与译者的联系,仅知道尹大贻以前是复旦大学哲学系教授。为使名著合法重印,2008年9月,译作室资深编辑徐奕春南下寻找译者后代。他来到复旦大学哲学系,系里没有信息,但告知尹先生生前在复旦的宿舍区有一间空房。徐奕春找到空房,却房门紧闭。他转而向传达室大妈打听,得知这间房子早已无人问津。失望之际,大妈想起尹先生生前的一位好友仍住在这个小区,并提供了联系方式。徐奕春当即登门拜访,得知尹先生的儿子就住在上海,与这位好友一直保持着联系。他终于与尹先生的儿子相见。在登门拜访的过程中,尹公子又提供了另一位译者朱新民的消息。几天的奔波终得正果,两位著作权人欣然同意与商务续约。”

而近七八年来,编辑们在出版“汉译名著”时又多了一项工作,推出《旧制度与大革命》《国富论》等名著的普及本,采用小16开的开本,油画封面。因为编辑们发现,美国高中教材的必读书目中,诸如《论美国的民主》《旧制度与大革命》等都为“汉译名著”所收录,“汉译名著”能够起到通识的作用,而当时国内的类似趋势已经显现。李霞记得,“在电子书兴起的时代,‘汉译名著’的纸质版反倒是十年来商务印书馆销量最好的,《理想国》已经卖出30多万册。”

“没有专业背景的学生能将《理想国》一类的著作当作通识读物,说明大众的知识水平在提高,具备世界的眼光,把全人类的知识都当作自己的资源。”于殿利此前是商务印书馆总经理,他曾在馆里提出“所有高端的产品都有大众需求”的主张,而大众是土壤,在学术圈内,学术的兴趣和水平早已“水涨船高”,整个中国学术界已放眼世界。

李霞对此感触颇深,她在2002年进入商务印书馆时,正是学科细化,社会学、人类学大量引进、吸收国外理论的阶段,一些基本的人类学经典尚没有引进。而她因有人类学的学术背景,来到译作编辑室后,人类学著作开始陆续出版,其中出版的“汉译人类学名著丛书”,已成为人类学学科最大、最基础的一套丛书。“这套译丛也成为‘汉译名著’的‘水库’,其中的百分之八九十已经收入‘汉译名著’。其他编辑室也同样是类似的情况,新进一位编辑往往意味着新开拓一个领域,虽然‘汉译名著’仍然只有五种颜色,但每种颜色之下的学科越来越多,越来越细。”

也正是那之后不久,商务印书馆基本不再接受“汉译名著”中非英文原著用英文转译的做法,而要求必须采用原著的语言直译,在2010年之后,基本的出版方向也由以西方名著为主,发展为出版西方名著时,着重增加中世纪的著作,同时开拓出版拉丁美洲、印度等非西方的著作。

“因为那些领域成为学者研究的重点,也终于有更多的人有能力翻译了。比如《胜论经》是古印度哲学六派之一的经典著作,也是佛教批判最多的‘外道’,非常重要。我们早就把它列为备选书目,直到2017年才翻译出来。”李霞记得,在2009年商务印书馆推出“汉译名著”珍藏本,把当时全部400种“汉译名著”整体呈现出来后,“汉译名著”的出版速度开始加快,2012年,译作室、著作室合并为学术中心,下设4个编辑室,方便编辑同时对接译者和作者,与学术圈的联系更加整体化,“第10辑与2009年出版的第11辑相差6年,之后每隔两到三年甚至更短时间出一辑,如今已出版19辑,850种。”

以“汉译名著”为经线,商务印书馆还在编织“大师文集”的纬线,近年来出版《卢梭全集》《海德格尔文集》等几十种学术大师的全集或文集。而李霞发现,商务印书馆此前错过的一些名作名译,近些年又回来了,“那些书好像出去旅行了一下,希望名著的优秀译本最终都会在‘汉译名著’里落根。”

(参考书目:《商务印书馆:品牌之道》,于殿利等著;实习生江紫涵对本文亦有帮助) 读书汉译世界学术名著丛书于殿利商务印书馆哲学研究翻译理论哲学专业实践理性批判语言翻译中国学者