小巷许你今夜梦圆

作者:摇摇 坤生初到异地工作,报社办公楼下的小巷里,有一家合他意的小吃店,任何时候去都有吃的。有一款炖罐,里边有洗得很干净的小肠,有腌了很久的老萝卜干,他总能嚼出黑蒜味来。有时去得迟,又不知道吃什么好,小店老板就会挑出几样荤素来,给他煮一碗大杂烩。有时他只点一个炖罐,老板就说配一个青菜,不算钱。一个异乡人就这样融入了别人的城市。

坤生初到异地工作,报社办公楼下的小巷里,有一家合他意的小吃店,任何时候去都有吃的。有一款炖罐,里边有洗得很干净的小肠,有腌了很久的老萝卜干,他总能嚼出黑蒜味来。有时去得迟,又不知道吃什么好,小店老板就会挑出几样荤素来,给他煮一碗大杂烩。有时他只点一个炖罐,老板就说配一个青菜,不算钱。一个异乡人就这样融入了别人的城市。

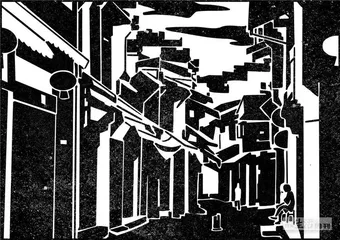

午夜两点,夜班结束,从报社走回住处的一段路,是夜生活热闹的地方。烟火味从巷子里面冲出来,带着闽南话的招呼声中气浑厚,那是美好的声音,仿佛跟他并行,成为他未来生命中的组成部分。他说:“烟火气向上,一颗心就向下安放了。”这样的夜晚是柔软的,像小巷里的面线糊。

坤生有一回雨中走小巷,从早上的大雨走到中午的微雨,再到午后放晴,仿佛转遍闽南红厝的云雨阴晴。在雨巷里吃一碗面线糊,爽口滑润;再往前50米,看到巷子深处“出砖入石”的外墙,以横叠的红条砖与竖砌的灰白石穿插、交垒。砖石早已黯淡在时光的沉淀里,却在当地人气息的渗透中,有了包浆感。他像抚摸女人挺直的背一样抚摸着墙,仿佛抚摸着日常的质感。

前年他去大阪旅游,特意给自己留了半天去穿街走巷,期望碰到有意思的人和物。那个上午,他扎进了一条小巷中,瞥见一个文具店,便写了个“墨”字在纸上,店主一看,先是摇头,过后一拍脑袋就笑了,伸出一个指头。店主找出最后一根小小的“吴竹”墨条,坤生连忙买下了。继续往前逛,一家文房四宝店赫然映入眼帘,坤生边看边挑时,店主比画着手势说:“纸和砚都是你们中国的。”于是,他又买了日本产的十几条墨、一罐墨汁、两支兼毫笔。

小巷里还有各种各样的店铺,坤生走走停停。到了中午,他走进一家日式小餐馆。那里有地道的豚骨拉面,厨师是个语调轻柔的老妇人,一爿小店坐满六七个人,有两个学生情侣边吃边聊得眉飞色舞。坤生要了一碗传统拉面,多点了半颗蛋。煮得刚刚熟的蛋对半剖开,金黄色的蛋黄在流动与不流动之间挑动着食欲。离开小巷时,阳光打在坤生的脸上,这样的日常让他轻松、踏实,身在异域的陌生感不再。

小巷在坤生生命的长河里,在他当下的生活中,都会引起阶段性的回忆共鸣。记得回母校参加百年校庆时,他刚迈进图书馆,就看到“中国西学第一人”、首任北大校长严复的铜像首度高矗。后来,在福州三坊七巷的郎官巷内,修旧如旧的严复故居对外开放了。看到游客络绎不绝,坤生慨叹:“烟火味是游动的,能够丰富生活的空间;而名人故居是厚重的,能够呼应内心的脉动。”

在三坊七巷的黄巷里,有一处修缮一新的院子,是“咏春拳”的传承之地。一条文气的巷子,有了拳头的飒飒之风,便多了几分武魂。坤生站在老木门外的石阶上,孩子气地拉起铜环,一边示范从前如此这般敲门:抬高,落下,一边在朋友圈发了视频:“摇呀摇,荡呀荡/灰月亮升起来/你画个饼/我画个饼/许你今夜梦圆。” 生活圆桌