陈曦:默写时间

作者:周婉京 1987年,陈曦从四川美院附中考入中央美术学院油画系第四工作室,后来大家都习惯称为“四工”。这一年是老美院四工首次独立招生,只招收了7个学生。当时工作室的导师有林岗、庞涛、闻立鹏、葛鹏仁几位老先生,以及刚刚毕业留校的孟禄丁,他与人合作的油画《在新时代——亚当、夏娃的启示》在“八五新潮”时期正受瞩目。四工主要研究西方现代艺术,其中最主要的就是表现主义。当时四工的老师虽有老中青三代,但对现代主义也还属于刚开始了解的阶段,老师们在教学中摸索,也与学生一起成长。与其他几个油画工作室相比,四工最大的特点就是宽松、自由、不设限。陈曦向我回忆,老师常常告诉他们,要画自己的东西,不要跟周围的同学相似。在大学二年级的时候,他们班就在学校里做了“四画室七人展”,作品有拼贴、雕塑、巨型钢铁、抽象绘画等。陈曦当时展出的是“迹”系列纸本拼贴作品。她在一套老信纸上画满圆和叉,又在这些信纸上上色,形象与色彩的结合构成了一些她意想不到的东西。“迹”系列得益于老师庞涛开设的一节材料课,尽管课上选用的材料比较简单,但陈曦从那时开始进入到对材料的认识。几乎每个四工的同学都在摸索新材料,在吸收现代主义思维的同时,尽量保留自己的内心想象。这一点对陈曦来说很重要,她说,是四工启发了她,保持了她生命中一些天性的东西。

1987年,陈曦从四川美院附中考入中央美术学院油画系第四工作室,后来大家都习惯称为“四工”。这一年是老美院四工首次独立招生,只招收了7个学生。当时工作室的导师有林岗、庞涛、闻立鹏、葛鹏仁几位老先生,以及刚刚毕业留校的孟禄丁,他与人合作的油画《在新时代——亚当、夏娃的启示》在“八五新潮”时期正受瞩目。四工主要研究西方现代艺术,其中最主要的就是表现主义。当时四工的老师虽有老中青三代,但对现代主义也还属于刚开始了解的阶段,老师们在教学中摸索,也与学生一起成长。与其他几个油画工作室相比,四工最大的特点就是宽松、自由、不设限。陈曦向我回忆,老师常常告诉他们,要画自己的东西,不要跟周围的同学相似。在大学二年级的时候,他们班就在学校里做了“四画室七人展”,作品有拼贴、雕塑、巨型钢铁、抽象绘画等。陈曦当时展出的是“迹”系列纸本拼贴作品。她在一套老信纸上画满圆和叉,又在这些信纸上上色,形象与色彩的结合构成了一些她意想不到的东西。“迹”系列得益于老师庞涛开设的一节材料课,尽管课上选用的材料比较简单,但陈曦从那时开始进入到对材料的认识。几乎每个四工的同学都在摸索新材料,在吸收现代主义思维的同时,尽量保留自己的内心想象。这一点对陈曦来说很重要,她说,是四工启发了她,保持了她生命中一些天性的东西。

可以说,陈曦“打开”自己的过程与四工给予她的自由有关。她不害怕改变。后来,陈曦在整理她90年代早期绘画时,在《兄弟》和《女人体》这几张有着表现主义手法的画作旁边,轻轻写下——“美院三年级的课堂习作,还处于从印象派到表现主义倾向的过程中。”

80年代末、90年代初,正是西方表现主义涌入中国之际。在技法层面,随表现主义而来的还有德国新表现主义,伊门多夫、彭克、基弗的作品陆续在北京展出;在现实层面,90年代后当代艺术概念的出现,让陈曦这样的年轻艺术家急需找到一个有别于80年代前卫艺术或新潮美术运动的归属。这些“主义”带来了新的可能性,却也带来了矛盾。表现主义的本质是表现自我,不受任何规则的束缚,但表现主义进入中国又是通过学院传播开来,这让作为个体的画家在创作之时就要面对学院规则的困扰,究竟是走传统的苏联现实主义模式,还是画西方表现主义作品?如果是表现主义,那么在图像和材料的运用上是不是也要突破学院的要求,否则不就违背了表现主义的初衷?

这些矛盾在陈曦早期的创作中体现为那些色彩凝重、比例奇特的笨拙形象,这些形象的面孔上总带着一种异于常人的错愕。从一张脸到另一张脸,观众在画面中感受到艺术家设置的一种“出逃”的路径。

这似乎与陈曦叛逆的青春期有关。她的叛逆期很长,从上川美附中开始,一直延续到上美院之后,两次被处分、险些被开除。陈曦现在还记得她上学时的一些外号,一年级是“一线天”,二年级是“梅超风”,三年级是“疯子”,她说她不是故意要惹是生非,只是想要逃开约束,一心只想按着自己的意愿行事。这种“逃”的背后是她强烈的好奇心和求知欲,她希望了解每一个不同的人和事,所以无所顾忌。

陈曦最终“逃”到了新生代艺术之后,被划归为“后新生代艺术家”。虽然她的作品中多为表现主义画风与现实场景的结合,却没有像大多数新生代画家,尤其是很多女性画家那样将个体经验融入题材。相反,陈曦描绘的总是大型的公共场所,广场、公园、茶所、医院、发廊、浴室。这些街景被文艺批评家、哲学家汪民安称之为“隐隐绰绰”,正是通过街景,“时间的无情流逝”被凸显出来。漫画般的人物在全景敞视的景观中游走,弥漫在画面中的烟火气就跟着一闪一闪地跳动。这些地方几乎都是陈曦刚毕业留校任教那几年,每天都会路过的。她说,经过这些小街,自己也变得像个小主妇似的。她在画布上勾下这些街道、人物,就像又买了一趟菜、回了一次家、洗了一回澡那般自然。“那个时候我们洗澡会去那条街的一个公共澡堂,我很爱偷偷观察那些被泡得搓得红彤彤的肉体,泛着水光,胖的瘦的,好看的乳房、年轻的屁股,衰老的皱纹,浓密的长发,热气蒸腾的屋子里哗哗响,泛着一股子香皂、蜂花香波的味道,这些自然进了我的画。”陈曦说。

陈曦处理这些具体生活的片段时完全凭记忆默写在大画布上,而不是依赖拍照或现场写生。艺术史家易英在1997年写作的《后新生代与陈曦的绘画》一文中指出,正是因为陈曦默写了她的生活,她才能获得区别于各种主义和流派的自由。这种自由让她的构图显得复杂而富有动感,没有整齐划一的透视关系,没有协同的人物比例,反倒能与不和谐的颜色和怪诞的形象相互呼应,这也正是90年代的中国都市,那种顷刻间就会烟消云散的灯红酒绿,在陈曦眼中留下的记忆。她用大画描绘大场面,传达的是她在社会生活中最直接的感受。“用我当时认为最直接的方式:我的、一种粗野有力的绘画去呈现。”

陈曦处理这些具体生活的片段时完全凭记忆默写在大画布上,而不是依赖拍照或现场写生。艺术史家易英在1997年写作的《后新生代与陈曦的绘画》一文中指出,正是因为陈曦默写了她的生活,她才能获得区别于各种主义和流派的自由。这种自由让她的构图显得复杂而富有动感,没有整齐划一的透视关系,没有协同的人物比例,反倒能与不和谐的颜色和怪诞的形象相互呼应,这也正是90年代的中国都市,那种顷刻间就会烟消云散的灯红酒绿,在陈曦眼中留下的记忆。她用大画描绘大场面,传达的是她在社会生活中最直接的感受。“用我当时认为最直接的方式:我的、一种粗野有力的绘画去呈现。”

画家在默写回忆时,就像暮年的诗人在朗诵一首自己儿时的诗。她通过画作看到了往昔的自己,同时也感受到一种略带敏感的紧张。这次展出的“中国记忆”系列作品,被记忆的内容包含80年代的《新闻联播》、唐山大地震、独生子女、“非典”、奥运会与航母上飞机起飞手势等。陈曦挑选的都是改革开放以来具有广泛影响力的事件,她为重现这些记忆查阅了老期刊《人民画报》,又到新华社买资料,到各地淘置老电视机。这组系列从2006年开始持续画了五年,她发现以电视机为中心的信息传播塑造着她这一代人的集体回忆。

左邻右舍挤在一起围着一台小小的匣子,这种观看电视的方式本身也是集体性的。陈曦想画电视机中的人,也想默写出街坊、朋友聚会收看电视时的那种气氛,如此一来,电视机中的人便成了她这期间的新的主体。与早前“后新生代时期”的创作相比,这时的陈曦,视角愈发冷静而抽离,她通过对电视机的强化描绘强调了媒介本身的重要性。陈曦开始绘画时,也许不知道麦克卢汉曾提出“媒介即信息”这一理论,但却与他不谋而合。一台电视机既是记忆的主体也是它的客体,便让它的功能有了双重性——在再现记忆之时,也成为阻隔人与记忆之间的屏界。陈曦对媒介双重性的理解,也可以在她的小稿中窥见。她总在打完稿之后密密麻麻地写上她对某个新闻事件的注疏,这里面有她经历那个历史节点时的心绪,也有她对记忆中的“真实”与现实世界之间关系的思考。

“回看我的30年,就像是中国进入改革开放后的社会变迁史。我的创作的确有一种对大社会景观的记录,表面看似没有明确态度,冷眼旁观,实则把态度隐藏在不经意的地方处处显露。而且总在个体存在被裹挟于时代洪流两种线索中交织进行。观察和记录是我的一种工作方法,在此基础上会增加不同时空的信息,做一些改编,加一些个人意象。从早期直呈式的到后来观念加象征意味的,关注的对象和问题是一贯的。中国的情况很有意思,创作素材特别丰富,问题很多,也做不到自由表达,存在很多的制约,然而这种压力恰恰可以变成更大的能量。”陈曦说。

陈曦对中国社会变迁史十分敏感。90年代初,刚毕业不久,遇上一个朋友下海去深圳创业,她就跟着去深圳画了一年的画。她记得自己走在深圳的大街上,看到到处都是工地,大兴土木,街上的女人们穿着极其鲜艳的衣服,到了晚上就窜入热闹非凡的小巷子里。她清楚地记得空气中弥漫着躁动的气味,似乎每个人都要在这片土地上淘到自己的第一桶金,为此他们跟这片土地一样,从改革开放之后一路狂奔。这些刻印在她脑海中的生动形象,又与她成长时期经历的集体形象有很大差别。从早期的社会景观到“中国记忆”,与其说陈曦的风格在变,不如说她记忆中的形象在不断地交织叠加。画了这些年,她发现,每个人既不能逃脱历史,也不能完全拥有它。这让她入画的对象成为她对历史的一项私人考古。

展览主厅之中有一组创作于2017年的四联画——《如何向死去的解释所发生的》,这组画可以解释陈曦自“中国记忆”系列后的变化。四联画从左至右依次是:陈曦重绘的基督教圣画《哀悼基督》、博伊斯的代表作《如何向死兔子解释绘画》、陈曦近几年常画的黑兔,以及一个怀抱人类的机器人。这四张长3米、宽1.8米的大画并置一排,让人一目了然地看到陈曦如何以“自由出逃”(陈曦对自己的评价)的方式完成她“走向当代的四步”。陈曦觉得,“中国记忆”之前,她画面的主体都是表现了具体的、大家一看都能马上明了的人群。而之后的兔子系列,虽然还是指向人之境遇,但已不再是具体的人群,而是抽象的人类符号。

展览主厅之中有一组创作于2017年的四联画——《如何向死去的解释所发生的》,这组画可以解释陈曦自“中国记忆”系列后的变化。四联画从左至右依次是:陈曦重绘的基督教圣画《哀悼基督》、博伊斯的代表作《如何向死兔子解释绘画》、陈曦近几年常画的黑兔,以及一个怀抱人类的机器人。这四张长3米、宽1.8米的大画并置一排,让人一目了然地看到陈曦如何以“自由出逃”(陈曦对自己的评价)的方式完成她“走向当代的四步”。陈曦觉得,“中国记忆”之前,她画面的主体都是表现了具体的、大家一看都能马上明了的人群。而之后的兔子系列,虽然还是指向人之境遇,但已不再是具体的人群,而是抽象的人类符号。

2015年之后,“逃跑的兔子”成为陈曦画作中最重要的主体。她将“兔子”发展成自己的表现主题,既源自于厄普代克的小说“兔子三部曲”(90年代增补为“兔子四部曲”),也受到博伊斯的著名行为作品《如何向死兔子解释绘画》的影响。博伊斯对自己这件作品的解释引发了陈曦的强烈认同:“艺术要生存下去,也只有向上和神和天使,向下和动物和土地连接为一体时,才可能有出路。”而在她画面中频频出现的奔跑的兔子,一直在逃,仿佛只有不断“出逃”才有出路。可这象征人类整体形象的兔子要逃去何方?而画框里的兔子,即便逃到了画框之外,是否就能获得自由?

似乎在未来面前,人和兔有很多共性——同样微弱渺小,却有反叛和凶猛的一面。这样的兔子没有性别,反馈的是对自己生存环境的一种普遍焦虑。被黑色涂抹覆盖的部分,恰好遮住了它的性别象征。尤其是在艺术家2018、2019年创作的木雕系列中,戴着口罩、雌雄莫辨的兔子,胸膛已被人掏空。这样的空心兔形象,对于2020年突如其来的疫情而言,更像是一个预言。“没有人知道,人类陷入全球性的惶恐不安之中……这只目光惊惧、戴着口罩,身体被现实苦难消耗殆尽,快要被掏空的兔子似乎只剩下绝望,然而惊恐的身体却又专注地望向前方,像是在等待什么,目光也仿佛在眺望,或许还在期待远方尚有救赎之光降临。”

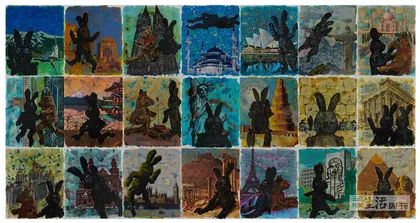

陈曦的兔子“逃”到许多地方,它曾经在《21-昨日荣耀》中到访全球21个不同的城市,也出现在《内-外系列2号》,成为广告牌与商标环绕的中心。置于画面中央的东西,与其说是一只兔子,不如说是陈曦对这荒诞世界提出的质疑。

陈曦的兔子“逃”到许多地方,它曾经在《21-昨日荣耀》中到访全球21个不同的城市,也出现在《内-外系列2号》,成为广告牌与商标环绕的中心。置于画面中央的东西,与其说是一只兔子,不如说是陈曦对这荒诞世界提出的质疑。

跟这只去性别化的兔子相仿,如果不是有人告知,只看到作品的观众也许很难猜到陈曦是个女画家。朋友们都说陈曦身上有“侠气”,让她绕开那些私人情感叙事。她不喜欢在作品中抒情,也不刻意捕捉女性题材。有很长一段时间里,陈曦都对关于女性艺术家的问题避而不谈,她不是不想作答,而是不知道怎样回答。“我从来没有自觉意识要作为一个女性去做艺术,去表达什么。我只把自己作为一个人去思考创作的事。”

比起“女侠”,陈曦更希望像一个“侠”。她选择直截了当地面对内心——孤独、纠结、彷徨、疼痛——她希望自由来源于对自己诚实。这份直接,的确像海德格尔在《林中路》中论及存在者所说的,“存在者之真理已经自行置入作品中了”。这时,画家才看见了自己,我们也遇到了她。 陈曦表现主义艺术兔子