迟到的“终身成就”金狮奖

作者:钟和晏图片版权 (c)Instituto Bardi

丽娜·博巴蒂(Lina Bo Bardi)是意大利建筑师、艺术策展人、杂志编辑和巴西公民,她1914年生于罗马,1992年3月20日在圣保罗去世,生前并不是国际建筑界举足轻重的人物。但是今年,在去世将近30年后,她获得了一项特殊的荣誉。3月8日,她被第17届威尼斯建筑双年展授予“终身成就”金狮奖。在这之前,还是2010年,日本已故建筑师筱原一男(Kazuo Shinohara)获得过这一纪念性的奖项。

丽娜·博巴蒂(Lina Bo Bardi)是意大利建筑师、艺术策展人、杂志编辑和巴西公民,她1914年生于罗马,1992年3月20日在圣保罗去世,生前并不是国际建筑界举足轻重的人物。但是今年,在去世将近30年后,她获得了一项特殊的荣誉。3月8日,她被第17届威尼斯建筑双年展授予“终身成就”金狮奖。在这之前,还是2010年,日本已故建筑师筱原一男(Kazuo Shinohara)获得过这一纪念性的奖项。

特别金狮奖由双年展总策展人、黎巴嫩建筑师哈希姆·萨基斯(Hashim Sarkis)提名,得到双年展董事会的批准。萨基斯这样陈述他的推荐理由:“如果有一位建筑师恰如其分地体现了2021双年展的主题,那就是丽娜·博巴蒂。她的设计让建筑、自然、生活与社区融为一体,在她手中,建筑真正成为一种召集社会的艺术。”

第17届双年展原本应该于2020年8月至11月举办,受疫情影响,推迟到今年5月22日开幕。萨基斯确定的主题是“我们将如何共同生活?”,希望建筑师“想象一个共享的世界,把提出新的设想提升为认识和改变世界的方式”。主题成形的时候,还是疫情前几个月,后来发生的一切让问题变得更加复杂。

萨基斯认为,建筑师设计的空间中包含着社会契约。他们在建造过程中召集各种参与者,能够以不同于当前社会规范的方式,重新想象与塑造人们的生活空间。比如,建筑师无法解决普遍的住房短缺或者年轻人买不起个人住房的问题,但是有可能提出全新的居住模式,用空间契约推进社会契约的形成。

他把博巴蒂视为建筑师的一种理想范例,她作为激进主义者的动荡生涯中,亲身经历了一些重大转变,由政治局势、社会现实等多种因素造成。1939年,她从罗马大学建筑专业毕业时,意大利即将进入第二次世界大战。她搬到米兰开设工作室,一年后工作室被盟军的轰炸袭击摧毁。她与卡洛·帕加尼(Carlo Pagani)共同主编《Domus》建筑杂志,在艰难的战争期间参加了反法西斯抵抗运动。

他把博巴蒂视为建筑师的一种理想范例,她作为激进主义者的动荡生涯中,亲身经历了一些重大转变,由政治局势、社会现实等多种因素造成。1939年,她从罗马大学建筑专业毕业时,意大利即将进入第二次世界大战。她搬到米兰开设工作室,一年后工作室被盟军的轰炸袭击摧毁。她与卡洛·帕加尼(Carlo Pagani)共同主编《Domus》建筑杂志,在艰难的战争期间参加了反法西斯抵抗运动。

1947年,她与丈夫彼得罗·玛丽亚·巴蒂(Pietro Maria Bardi)永久移居巴西,着手创建圣保罗艺术博物馆,那里后来成为传播和革新巴西现代文化的重地。

1950年,夫妇俩创办了《人居》杂志,以住宅——或者说“现代居住艺术”——作为贯穿始终的主题,帮助工人阶级了解与接近具有社会艺术功能的建筑,同时改变中产阶级的精英文化观念。他们认为,在巴西这样贫富悬殊、人口快速增长的国家里,这一行动尤为重要。

在巴西相对穷困的东北部城市萨尔瓦多,博巴蒂把一家制糖厂改造为巴伊亚州现代艺术博物馆,1959年到1963年间亲自担任馆长。普及教育是博物馆的主要使命,她为工人阶级观众上演布莱希特的《三便士歌剧》、加缪的《卡里古拉》等戏剧,观众之中大部分是昔日奴隶的后代。

一直以来,博巴蒂的建筑被定义为集体服务性的公民建筑,不受任何思想流派的束缚,同时是传统与现代、流行与乡土的。移居巴西之后,她四处旅行,观察人们如何在日常生活中使用物品,将巴西的观点融入现代主义实践中。她的兴趣不是如今建筑理论所说的“可接近性”,而是集体所有权的原则,也就是自由的公共空间。

博巴蒂有关文化环境、历史遗产建筑和材料生产的探索,近几年被重新发现价值。2015年5月,芝加哥格雷厄姆基金会为她举办首个美国个展“在一起”。去年4月,墨西哥城朱梅克斯博物馆在“人居”展览中,回顾了她的一些重要项目,集中在如何努力用建筑空间减弱巴西社会的阶级与种族分层。所以,萨基斯这样评价说:“博巴蒂在战争、政治冲突或移居海外等困难时期显示出坚毅的品质,始终保持慷慨、乐观与创造力。她提醒我们建筑师作为召集人,尤其是作为集体愿景构建者的重要性。”

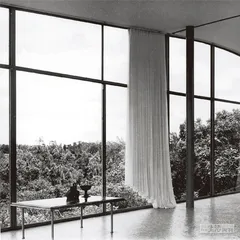

博巴蒂在巴西完成的第一个项目是1951年的自宅,如今以“玻璃屋”(Casa de Vidro)著称。房子建在圣保罗莫伦比郊区的山坡上,一个由钢铁、玻璃和混凝土构成的白色立方体,掩映在枝叶繁茂的热带雨林中。

博巴蒂在巴西完成的第一个项目是1951年的自宅,如今以“玻璃屋”(Casa de Vidro)著称。房子建在圣保罗莫伦比郊区的山坡上,一个由钢铁、玻璃和混凝土构成的白色立方体,掩映在枝叶繁茂的热带雨林中。

它被分为前后两个部分,前部是透明玻璃立面的方盒子,被纤细的金属支柱抬高,接近现代主义运动的理想模式,用作社交空间和观景平台。后部是不透明的、被白墙封闭的主楼层,像典型的乡土建筑那样直接搁置在山地上,有一道折线形的金属楼梯通向那里。

这种二重性也反映在住宅的布局中,主楼层的矩形平面围绕着两个花园内庭院组织,让空气、光线与树木的葱绿颜色进入起居空间。建筑与自然的关系被配置为平等的、互补的元素,以辩证的方式相互渗透。

从结构上说,勒·柯布西耶的多米诺住宅模式是玻璃屋的明显参考。博巴蒂让直径17厘米的金属柱从地面向上延伸,一直穿透两层平行的混凝土板。在底层,架空柱从观景平台的外沿向后退缩了一段距离,出现一个视线通透、没有遮挡的自由立面。半个世纪之后,如今的玻璃屋被高耸的植被完全遮蔽,几乎消失在热带雨林中。

博巴蒂移居巴西时,里约热内卢市中心的教育与卫生部大楼已经在1943年落成,这是一座底层被架空的11层矩形大厦,也是当时世界上体积最大的现代主义建筑之一。大厦由卢西奥·科斯塔、阿芬索·里迪、奥斯卡·尼迈耶等巴西建筑师在1936年联合设计,那年6月,勒·柯布西耶到达里约热内卢,为改进方案花费了四周的时间。

博巴蒂移居巴西时,里约热内卢市中心的教育与卫生部大楼已经在1943年落成,这是一座底层被架空的11层矩形大厦,也是当时世界上体积最大的现代主义建筑之一。大厦由卢西奥·科斯塔、阿芬索·里迪、奥斯卡·尼迈耶等巴西建筑师在1936年联合设计,那年6月,勒·柯布西耶到达里约热内卢,为改进方案花费了四周的时间。

教育与卫生部大楼让博巴蒂感到惊讶,她在日记中写道:“它就像一艘冲向天空的白色与蓝色飞船,第二次世界大战之后的第一个和平讯息。我感到自己身处一个不可思议的国家,在这里一切皆有可能。”

1957年至1968年之间,她完成了在巴西的第二个项目——圣保罗艺术博物馆,位于城市最繁华的保利斯塔大街。一个混凝土与玻璃构成的大型平行六面体,净跨度达到70米,被两个漆成鲜红色的混凝土桁架夹在中间,似乎悬浮在离地8米的虚空中。

这是一个纪念碑式的大胆结构,由清晰的建筑语言主导。悬浮的玻璃盒子中容纳博物馆的主要展览和行政空间。临街的外立面,高高的、细长的玻璃窗格镶嵌在水泥槽缝中,延长了立面的垂直元素,从视觉上消除了它们的宽度。现代主义与粗野主义元素并列,产生一种紧张的张力。视觉效果优雅的玻璃窗与开放式平面图属于国际风格,粗犷的混凝土悬臂则属于“粗野主义”建筑运动,在博物馆建造时正处于鼎盛时期。

虽然规模与使用目的不同,玻璃屋与圣保罗艺术博物馆其实具有相似的类型学特征,也可以说,底层被架空的玻璃屋是博物馆的一个重要原型。博物馆是对城市开放的集体建筑,比起私人住宅,透明性获得了新的象征性含义。

一开始,博物馆是一个充满政治色彩的项目,博巴蒂通过与当地州长亲自协商的“幕后交易”,来确保设计施工的顺利进行。但是,随着项目的发展,她对博物馆的愿景不再属于政客和城市文化精英,而是转向迎合民粹主义的观点,一个属于人民和城市的公共空间。

不仅仅是现代主义的形式,她还设计了馆内的展陈方式,从根本上重新定义艺术品之间的层级结构。开放的内部空间、可移动墙壁提供灵活的使用方式,大块的透明玻璃板,被立方体形状的混凝土底座固定住,不同主题、不同时代的经典绘画就挂在玻璃板上。观众在展厅里自由移动,观看体验不会受到阻碍,既可以看到精美画框中的画作正面,也可以看到通常被隐藏的背面。

“我坚持认为,在圣保罗艺术博物馆中,我消除了知识分子以及当今建筑师深爱的文化势利与自命不凡,选择直接的、粗糙的解决方案。未经修饰的混凝土屋顶,工业黑色橡胶覆盖的地面,风管、水管和玻璃竖井中的电梯等都暴露在外。”1972年,她在一次采访中这样评价自己的作品,“我的基本关注点是创建一座贫穷的博物馆,从形式上说,有人觉得它很难看。但它提供了自由的空间,能够真正被人们所用。”

巴西独裁专政从1964年3月开始,她与当地名人之间的裂痕日益加深。博物馆在1968年——也就是独裁统治的高峰期开幕,她策划了首场展览“巴西人民之手”,以民族志学的方法,展示木桶、宗教还愿物、殖民时期的绘画等民俗物品。后来,一些实验性、兼收并蓄的展览如“灵魂之屋”“建筑的尊严”等陆续举办。虽然受到敌视,她的立场并没有改变:她希望博物馆可以成为传播巴西流行文化的重地,同时抗衡以欧洲为中心的大都市艺术美学。

1977年至1986年,博巴蒂有过一个重要的改建项目——庞培亚文化体育中心(SESC Pompéia)。圣保罗一座废弃的石油桶工厂被转化为大型的市民中心,里面设有剧院、图书馆和各种艺术活动工作室等,吸引人们从混乱的城市中走进来,找到一种自我与场所的归属感。

1977年至1986年,博巴蒂有过一个重要的改建项目——庞培亚文化体育中心(SESC Pompéia)。圣保罗一座废弃的石油桶工厂被转化为大型的市民中心,里面设有剧院、图书馆和各种艺术活动工作室等,吸引人们从混乱的城市中走进来,找到一种自我与场所的归属感。

SESC工厂大楼的历史可追溯至19、20世纪之交,它的外观非常引人注目:棱角分明的板岩外壳,变形虫风格的红色窗户,多层交叉的桥梁连接着两个楼体,有一种粗野主义的奇思妙想。博巴蒂起先接到拆除旧工厂的指示,但她拒绝了:“这样的大楼不仅非常少见,而且状况良好。我们只需要拆除里面的隔墙,为社区活动腾出空间。”

仔细评估工厂原有的多种使用方式之后,她相应地制订了干预策略。遗产保护是一种重视和处理它的历史以及当前状况的行为,不局限于古典教堂或者有数百年历史的老建筑,工厂同样因为功能性的美感,值得保留下来。

这也是场所营造与场所维护之间的不同,营造是变革行为,维护更像是一种平移,获取和扩展现存的内容,在新的背景下重塑价值。如今,目睹过众多摇摇欲坠的工业园区,被转变为文化中心或当代艺术博物馆,人们已经相当熟悉这一方法。但是在1977年,无论从实践还是纯粹理论来说,如何活化城市空间、如何适应性地再利用遗产建筑,还远不是被经常讨论的观点。

博巴蒂的政治和审美立场在晚年变得更加激进,也改变了她与建筑的关系。20世纪70年代中期,在六十出头的年纪,她开始涉足激进戏剧制作和一些社会实验项目,这种兴趣一直持续到她生命的终点。

1980年,她用圣保罗Oficina剧院的翻新改造,彻底颠覆了资产阶级剧院的空间层级。剧院位于圣保罗贝拉维斯塔街区一座外墙脱落的旧楼内,一条类似街道的中央通道纵向穿过,空间的混合发展出一种不同以往的民主剧院形式。

“街道”大概宽1.5米,延伸了50米的长度,这里是演员表演的轴心区域。两侧有脚手架搭建的亮蓝色平台充当观众席,350多个座位分散在4层高度。这样的配置下,观众成为舞台的一部分,两者之间不再有明显的边界。

著名的“玻璃屋”如今是圣保罗博巴蒂研究所的所在地,得知被威尼斯建筑双年展授予殊荣之后,研究所这样表达感谢之意:“丽娜·博巴蒂不同寻常的生活和工作,引发关于建筑环境社会作用的讨论。我们希望双年展不是提高她作为偶像建筑师的知名度,而是有助于更好地传达她对世界批判性看法的深度:始终关心那些文化程度低的人群,始终意识到艺术和建筑的多样性,并致力于用跨学科的建筑方法将各行各业的人们凝聚在一起。”

著名的“玻璃屋”如今是圣保罗博巴蒂研究所的所在地,得知被威尼斯建筑双年展授予殊荣之后,研究所这样表达感谢之意:“丽娜·博巴蒂不同寻常的生活和工作,引发关于建筑环境社会作用的讨论。我们希望双年展不是提高她作为偶像建筑师的知名度,而是有助于更好地传达她对世界批判性看法的深度:始终关心那些文化程度低的人群,始终意识到艺术和建筑的多样性,并致力于用跨学科的建筑方法将各行各业的人们凝聚在一起。”

即使在巴西,博巴蒂漫长而多产的职业生涯也迟迟没有得到应有的认可,直到1989年4月,圣保罗大学才首次为她举办作品展览,内容重点是她关于如何振兴巴西第一个殖民地首府萨尔瓦多市历史中心的提议。

74岁的博巴蒂在大学礼堂里发表她的最后一次公开演讲,大多数年轻学生也是第一次亲眼见到她。她步履缓慢地穿过一扇侧门进入演讲厅,因为关节炎,爬上坡道显得有些困难。她在演讲中对当代建筑教育和批评表示关注,建议学生们“将过去视为历史性的现在,仍然是鲜活的。然后再建造另一个真实的现在,那是从书本中找不到的”。

最后她谈到了自己的生活,她没有专有的办公室,每天在夜晚的寂静中工作,白天经常待在建筑工地。当被问及如何使建筑师为所有人,而不仅仅为富裕阶层服务时,她回答说:“建筑师与其他专业人员一样,取决于国家的社会经济结构。然而,一个真实的人值得为理想主义而付出。”停顿了一下,她又接着说:“在巴西,我一直在做我想做的一切,即使作为女性,也没有遇到任何障碍,我也从未为富裕阶层工作。”

博物馆建筑空间巴西文化巴西历史博巴蒂建筑

博物馆建筑空间巴西文化巴西历史博巴蒂建筑