李玉:我的困惑来自哪儿?

作者:卡生 李玉坐在我的对面,贝雷帽、rapper夹克衫,没变,但又似乎有了不同。上一次采访她,是在《二次曝光》上映前夕,那时她38岁,即将跨入40岁的门槛。她告诉我,那时候有过很强烈的年龄焦虑,但没好意思跟人说,她一边哭一边收拾衣柜里五颜六色的卡通T恤衫,就像是和青春时代告别。那些衣服有的捐了,有的送了朋友。直到有一次参加戛纳电影节,她在一家古着店里看到一个80多岁的老太太,正在试穿一双粉红色的高跟鞋。“那画面呀特别温暖,老太太穿着一套嫩绿色的套装,拿着一把镶有珍珠的伞,穿着那双鞋站在镜子前转来转去,欢喜得不行。当时我就觉得,每个年龄段都应该有每个年龄段的精彩,应该活在当下。”

李玉坐在我的对面,贝雷帽、rapper夹克衫,没变,但又似乎有了不同。上一次采访她,是在《二次曝光》上映前夕,那时她38岁,即将跨入40岁的门槛。她告诉我,那时候有过很强烈的年龄焦虑,但没好意思跟人说,她一边哭一边收拾衣柜里五颜六色的卡通T恤衫,就像是和青春时代告别。那些衣服有的捐了,有的送了朋友。直到有一次参加戛纳电影节,她在一家古着店里看到一个80多岁的老太太,正在试穿一双粉红色的高跟鞋。“那画面呀特别温暖,老太太穿着一套嫩绿色的套装,拿着一把镶有珍珠的伞,穿着那双鞋站在镜子前转来转去,欢喜得不行。当时我就觉得,每个年龄段都应该有每个年龄段的精彩,应该活在当下。”

一个擦肩而过的陌生人,让李玉卸下了某种焦虑,她说这种“自我成长的瞬间”是天性里带的,像在房子边缘织着网的蜘蛛,观察着眼前的一切,能感知不易察觉的东西,比如一场暴风雨将至,又或猎物已悄然地一步步朝她走来。这种敏感与情绪,在她的电影里呼之欲出。叛逆

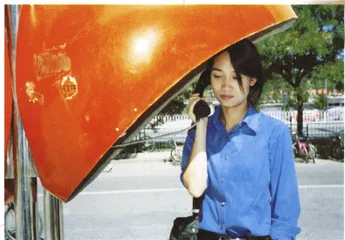

李玉是山东人。21岁时,李玉顺应母亲的意愿在济南电视台做了一名主持人。“我一眼就看到了生活的尽头,当一个制片人,分套房,结婚,生孩子,退休……”生活安稳,她要自由的好奇劲儿却上来了。她写了辞职信,领导不批准,她就装病不去上班,最终,她跳上了一趟开往北京的火车,就像《观音山》里的南风(范冰冰饰)坐在列车上的情景,和过去告别,即使前路叵测。

到了北京后她还是干自己的老本行,最吸引她的平台是中央电视台的《东方时空》栏目。1993年开播的《东方时空》,以“讲述老百姓自己的故事”为视角,在当时被誉为“开创了中国电视改革的先河”,改变了观众早间不收看电视节目的习惯。可想而知,要进入节目组有多么难。李玉给《东方时空》节目组写了自荐信,在《生活空间》子栏目做了一段时间的外景主持人。有一天,她看了自己节目组的一个纪录片,拍的是刷马桶工的一天。“我一下子就喜欢上了这种表达方式,拼命想成为他们中的一员。”她找到了自己想表达的方式——在镜头背后,旁观故事发生。没过多久,她拍摄了自己的第一部纪录片《姐姐》,获得了当年中国纪录片协会的大奖。在“国际纪录片大会”上,这部片子曾让纪录片大师雷德里克·怀斯曼(Frederick Wiseman)感叹道:“中国的纪录片已经拍得这么超前了!”直到现在,《姐姐》依然是中国传媒大学、北京电影学院等院校的教学片。最近,这个纪录片被多个自媒体翻了出来,原因是它和现在正在热映的电影《我的姐姐》讲述的家庭里重男轻女的故事很相似。

李玉不是学院派出身,也没有学过拍摄基本理论,她拍片靠的是对人和人之间关系的洞察力。李玉回忆,《姐姐》的视角是她后来转换的,一开始电视台要拍摄一个优秀警察的家庭,是一次很常规的工作任务。她进入采访后发现,这个家庭有一对可爱的6岁双胞胎儿女,妈妈无意中说了一句“这个女孩不讨人喜欢”,李玉凭直觉意识到,这可能是一个特别的故事。6岁的姐姐被当成成年人对待,而6岁的弟弟则是父母眼里的心肝宝贝,一切好吃、好玩的东西都先给弟弟,姐姐在那个家庭里天生成为了一个牺牲者。李玉把镜头对准了这对孩子。片中,女孩有了一些自我意识之后,她开始提问:“凭什么我是姐姐,我就一切都要让着弟弟?”这种提问放到25年后的今天,依然是犀利且有现实意义的。李玉拍摄纪录片的这段经历为她之后的电影之路奠定了一种发问形式——“一切被边缘化的女性正在经历着什么?”

李玉不是学院派出身,也没有学过拍摄基本理论,她拍片靠的是对人和人之间关系的洞察力。李玉回忆,《姐姐》的视角是她后来转换的,一开始电视台要拍摄一个优秀警察的家庭,是一次很常规的工作任务。她进入采访后发现,这个家庭有一对可爱的6岁双胞胎儿女,妈妈无意中说了一句“这个女孩不讨人喜欢”,李玉凭直觉意识到,这可能是一个特别的故事。6岁的姐姐被当成成年人对待,而6岁的弟弟则是父母眼里的心肝宝贝,一切好吃、好玩的东西都先给弟弟,姐姐在那个家庭里天生成为了一个牺牲者。李玉把镜头对准了这对孩子。片中,女孩有了一些自我意识之后,她开始提问:“凭什么我是姐姐,我就一切都要让着弟弟?”这种提问放到25年后的今天,依然是犀利且有现实意义的。李玉拍摄纪录片的这段经历为她之后的电影之路奠定了一种发问形式——“一切被边缘化的女性正在经历着什么?”

纪录片视角让李玉多了一种对现实题材的关注,也因为过于现实,李玉开始觉察到纪录片像是一种对个人隐私的侵犯。她想,何不用电影的方式来讲述故事呢?

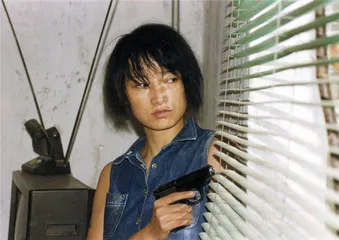

2000年,李玉拍摄的第一部电影《今年夏天》便是一次尝试。故事中两位女性角色的原型是她在筹拍纪录片时认识的朋友,等她拍摄结束,两个女孩已经分道扬镳。这部片子被认为是国内第一部女同性恋电影。很多不解的人问她,你又不是同性恋,为什么要拍摄这个群体?她的回答是,我好奇这个群体正在经历着什么?

充满了表达欲的李玉根本不知道拍电影还有审查这么一回事,闷头拍,拍完后只在北京大学的电影节放映过一次。为了这部电影,她卖掉了在北京良乡的一套房子,又凑了20万元才完成拍摄。这部片子当年成为了诸多盗版商眼中的香饽饽,虽然赔了钱,但李玉声名鹊起,并被冠以“文艺片女性主义导演”的称号。

很多人采访李玉时都会问一个相同的问题,你的女性精神困境视角从何而来?

很多人采访李玉时都会问一个相同的问题,你的女性精神困境视角从何而来?

在李玉早期的电影中,不同境遇、年龄、身份,被社会边缘化的女性都在寻找出路,而堵死她们的出路的障碍无一例外来自男性:《今年夏天》中,是小群去世的父亲和无能的男友;《苹果》中,是强奸刘苹果的洗脚城老板和懦弱的男朋友;《红颜》里是小云失踪的父亲和已婚的男友;《观音山》里是丁波不负责任的再婚父亲;《二次曝光》里是畏罪潜逃的父亲和自私自利的哥哥。男性在李玉的电影里是面目模糊的,具有象征意味的,他们是施暴者,也是困境的制造者和伤害发生时的旁观者。李玉自己也承认,“这种缺失是不经意间发生的。我在那些年里,拍不了太幸福的东西”。

“不幸福”曾是李玉电影里的底色,所有的故事和回忆都晦暗不明、摇摇欲坠。这不免会让人好奇李玉的原生家庭。李玉曾谈到,在她很小的时候,父亲出轨,与母亲离异,姐姐和她与母亲共同生活。父亲在李玉的世界里是一个称谓、一个符号,母亲则是忧郁脆弱的人,把诸多的情绪释放在了两个女儿身上。李玉对母亲爱恨交织,甚是复杂。父母吵架时,李玉总是躲在姐姐身后瑟瑟发抖。她羡慕别人家的幸福,而在她幼小的世界里却是鸡飞狗跳。早些年,她跳上一趟火车远离故土,一方面来自对母亲权威的叛逃,另一方面是她期待自由,一定要活成和母亲截然不同的样子。每次聊起家庭故事,李玉都会红了眼眶,那根刺扎得很深,深得她在多年之后还会隐隐作痛。

李玉借由作品里的人物讲述自己的故事,每一部电影都像是疗愈她的方式,故事一旦讲完,意味着她在某个阶段的疑惑就此画上了句号。

“在《红颜》里,小云面对的困境是自我身份认知的困境,她自己是谁?是一个10岁孩子的母亲,还是一个已婚男人的情人?唯独不是她自己。在《观音山》里,南风像早年的我,年轻时我有强烈的被边缘化的想象,我就是被质疑大的,我不怕这个,甚至有些想要挑战男性。”

李玉在塑造的电影角色里常常插入一些和自己经历有关的对白。她拍摄的电影《万物生长》,改编自冯唐的小说。很多人质疑,你一个女导演,要拍冯唐的“直男癌残酷青春”小说,怎么才能跟他原著里的男性视角平分秋色?小说里的柳青(范冰冰饰)原本并不是一个吃重的角色,李玉给她加了很多台词,借这个剧中人物说道:“我父母很早就离婚了,所以在我很小的时候,就一个人拿所有主意。大家都说找男朋友要找像父亲那样的,但我觉得,我找的男朋友一定不要像父亲那样的。”还有一段台词:“我要用我的风情万种,让他在以后都不得安宁。”这段话说完后,范冰冰就崩溃了,她咬牙切齿地跟李玉讲:李玉,我恨你,这是谁写的台词,太难受了。这是李玉的心里话,她的女性视角是一种本能,也是一种宣泄,更是她一直被困住的地方。

李玉在塑造的电影角色里常常插入一些和自己经历有关的对白。她拍摄的电影《万物生长》,改编自冯唐的小说。很多人质疑,你一个女导演,要拍冯唐的“直男癌残酷青春”小说,怎么才能跟他原著里的男性视角平分秋色?小说里的柳青(范冰冰饰)原本并不是一个吃重的角色,李玉给她加了很多台词,借这个剧中人物说道:“我父母很早就离婚了,所以在我很小的时候,就一个人拿所有主意。大家都说找男朋友要找像父亲那样的,但我觉得,我找的男朋友一定不要像父亲那样的。”还有一段台词:“我要用我的风情万种,让他在以后都不得安宁。”这段话说完后,范冰冰就崩溃了,她咬牙切齿地跟李玉讲:李玉,我恨你,这是谁写的台词,太难受了。这是李玉的心里话,她的女性视角是一种本能,也是一种宣泄,更是她一直被困住的地方。

“灵魂被锁住了,锁在了一个巨大的牢笼里。”李玉说。男性缺失,女性成为了她在早期电影里唯一的主角。与女性精神困境相对的“肉身的困境”,自然而然也成为了李玉电影中的重头戏。她是为数不多的在电影里毫不遮掩地表达女性欲望的女导演,生猛、炽烈、纯粹的情欲出现在她的电影中。“性”在李玉看来,是女性身上无法跳过去的坎儿,它如此平常,又如此重要。因为尺度过大,《苹果》上映之后很快被禁,这成为了李玉心中巨大的痛。

娄烨看完李玉的《苹果》之后,曾说,她的创作又上了一个新的台阶。李玉并不是一个只在表达个人化困境的导演,她的作品里还有许多时代镜像的描述,这是她曾经拍过纪录片的一个很深的印记。《苹果》里对阶层迷失、社会迷失的思考附着在一个底层少女的身上,《观音山》是在讲述女性如何面对自己哲学层面的孤独问题。她把女性的表达立足在了时代洪流之中,而这,是她区别于他人的重要标志。

女性主义导演的标签贴在李玉身上已经快20年了。我问她,你怎么看这种说法?她说:“我并不觉得我是女性主义导演,即使这种说法比女权主义听上去温和一些。”多年前,李玉从济南来到北京,凡事都要争取,只有把自己变成像男性一样,才能争取到更多的机会。她对男性和女性身份的不同很敏感。刚拍电影那会儿,介绍她时会说,这是女导演李玉,她听了就很不高兴,反问道:“为什么你们介绍男导演的时候不说这是男导演某某?”然而,这些年她对此有了新的体悟,不再对此较劲。“女性的独立不意味着非要强调和男性一样,真正的平等是女性能自主选择自己喜爱的生活。”

女性主义导演的标签贴在李玉身上已经快20年了。我问她,你怎么看这种说法?她说:“我并不觉得我是女性主义导演,即使这种说法比女权主义听上去温和一些。”多年前,李玉从济南来到北京,凡事都要争取,只有把自己变成像男性一样,才能争取到更多的机会。她对男性和女性身份的不同很敏感。刚拍电影那会儿,介绍她时会说,这是女导演李玉,她听了就很不高兴,反问道:“为什么你们介绍男导演的时候不说这是男导演某某?”然而,这些年她对此有了新的体悟,不再对此较劲。“女性的独立不意味着非要强调和男性一样,真正的平等是女性能自主选择自己喜爱的生活。”

李玉电影中的女性被困,她自己也曾经被困,后来她发现,被困也是一种状态,根本不需要去抗拒这个身份,如果有一天能够走出困境,应该是自然而然的。如果在困局中,不如善用它。李玉观察人,有特别的直觉,这种第六感可以穿透很多表象。

她当年挑选范冰冰出演《苹果》里洗头妹的角色时,很多人反对,他们都觉得,范冰冰虽然是个大美人,但不一定适合文艺片。她力排众议,有一种来自女性的直觉告诉她,选冰冰一定是对的。“我能感受到女演员身上没有被挖掘出来的那种黑暗的力量,那种强烈的破坏欲是表演不出来的,是骨子里的。”她说。

范冰冰不负众望,因为出演了李玉的作品,而颠覆了很多人对她的认知。在和李玉数次合作后,以《观音山》里的叛逆少女南风获得了东京电影节最佳女主角的提名。疫情期间,李玉为新片《断桥》选角时,遇到了相同的问题。李玉选择了“乖乖女”马思纯作为女主角,她看到了马思纯想冲破的力量,相信她会在这个角色上爆发。片子杀青后,马思纯在一次采访中也提到了李玉对演员的那种无条件的信任,并认为《断桥》里的复仇女孩是她出演过的最过瘾的角色。

作为导演,李玉的女性身份让她能找到女演员身上不同以往的气质,并精准地将它们诱发出来。在《阳光不是劫匪》里,喜剧演员马丽被她找来出演阳光这个角色。在角色训练课上,马丽哭着跟李玉说:“我刚刚看见马丽在天上看着阳光。”除了调动演员的情绪,李玉更擅长用纪录片的手法呈现演员更真实的一面。李玉说,她在拍摄《观音山》时,就曾经一直不停机,一直拍,一直拍到范冰冰不知道该怎么演为止。

直觉也让李玉看到了很多年轻女导演的潜力。她在年轻导演罗艳的《1999》和申瑜的《兔子暴力》中做监制,帮助她们被更多人认识。年轻导演身上的劲儿很生猛,像是当年的自己,既尖锐,又怪异,李玉很欣赏。“中国现在女性题材的电影太单一了,我们需要一些新的刺激。”李玉评价这两个年轻导演的作品,“现在年轻人有很多‘怪’的想象力。罗艳拍的是世界末日,她从女性角度反思了战争、生死;申瑜跳出了一种传统框架,讲述了一个懂事女儿和不懂事妈妈的故事。新一代年轻女导演和我们那一代相比,有了更多机会让女性真正地飞扬起来,不再压抑。”

2018年,李玉得知母亲患了癌症。母亲患病期间,她重新审视和母亲的关系。“我带她去逛商场,我牵着她的手,我突然觉得她这辈子过得太苦了,我很心疼她。我发现,我在她身上找到很多温暖的东西,我觉得我现在已经不再对她有抗拒和埋怨。”李玉从过去的阴霾底色里看到了阳光,她决定拍一个童话。“我想任性一把。我觉得我已经到了一个崭新的阶段,把身体打开、解放,看看我能去往哪里。潜意识里,我希望妈妈快乐起来,希望所有的生命都快乐起来。”李玉喜欢日本小说家伊坂幸太郎的小说《阳光劫匪》,决定把它改编成电影。“我想用一种淘气的方式和这个世界聊聊。”这是李玉这些年来第一次拍摄喜剧片,虽然它依然是一个有着悲伤内核的故事。

疫情改变了很多事情。有一段时间,李玉每天都哭,她看不了那些因为疫情而生离死别的新闻。与此同时,母亲的癌症让她重新思考生死。她曾经在《观音山》里,借常月琴(张艾嘉饰)的口说出了思考死亡的一句话:“分别不是永远的,在一起才是永远的。”她现在对死亡有了更深入的体验,又补充了一句:“那些相爱的人,灵魂总会在一起。”这是10年之后李玉对生死的认知,生死观的改变,解救了她的困境。

《断桥》是李玉在疫情期间写的,一个“通过父亲的死亡而发现真相”的剧本。“我想通过这个电影抵达另一个彼岸,跟《红颜》《苹果》都不一样的彼岸。我觉得我已经有力量去穿透一些疼痛感了。”她第一次在自己所写的原创剧本里加入了父亲这个角色,而且这个父亲是全然正面的形象。父亲之死是一种隐喻,象征着一种理想主义之死。制片人方励也是《断桥》的联合编剧,他给李玉讲了很多自己和女儿的故事,从某种程度上来说,李玉正在试图理解这种自己并不熟悉的关系。

2020年10月4日,《断桥》开机才几天,便传来了母亲去世的噩耗。料理完母亲的丧事,她回到剧组。第二天,碰上拍剧中在殡仪馆的戏,她亲自去选景,在火化的地方还有一些骨灰没清干净,所有人都担心李玉在这个场景里崩溃。剧中饰演父亲角色的范伟急坏了,只要闲下来,他就会到李玉身边打打岔,聊些别的。“剧组里几百人,我告诉自己不能崩溃。我的内心里有一个声音一直在和我说话,我们都会走向死亡,但那不是真正的死亡。”

刚刚过去的这个清明节,李玉给母亲立了碑,她给母亲挑选了一张笑得特别灿烂、胖乎乎的照片。在碑前,她和母亲开了一句玩笑:“你不是特别会占座吗?你在那边也给我占个好地方。”说完,李玉像小孩一样哭了。

刚刚过去的这个清明节,李玉给母亲立了碑,她给母亲挑选了一张笑得特别灿烂、胖乎乎的照片。在碑前,她和母亲开了一句玩笑:“你不是特别会占座吗?你在那边也给我占个好地方。”说完,李玉像小孩一样哭了。

有很多年了,李玉没有再写过原创剧本,这对她来说是尖锐的表达,掏心掏肺似的,而这次她写得异常顺利,旺盛的表达力如同当年拍摄《今年夏天》时一样。李玉说:“我拍《今年夏天》的时候卖了房子,拍《断桥》我把房子抵押了。”走了很远,又回到了出发的地方,《断桥》在冥冥中像一个轮回。

李玉在自己的电影里获得了成长,电影的风格也随之有了很多的变化。她做了一个恰如其分的比喻:如果一个人已经走出了困局,为什么还要假装拍那个困局呢?过去的李玉有很多无法化解的疼痛感,她现在已经有力量去穿透它。从某种程度上来说,她真正获得了自由。她告诉我,自己最想拍却还没拍的,是像《末路狂花》那样的电影。她想知道,在女人出走之后,她们是不是真的可以选择自由? 观音山东方时空纪录片今年夏天红颜姐姐娱乐八卦中国电影李玉断桥剧情片爱情电影韩国影视综艺节目