李冬梅:与12岁的自己重逢

作者:宋诗婷 让李冬梅感兴趣的几个故事都与12岁的小女孩有关。

让李冬梅感兴趣的几个故事都与12岁的小女孩有关。

刚到澳大利亚读书那年,她在墨尔本的电影院看了部伊朗电影,名字已经记不得了,只记得那是个关于重男轻女的故事。电影里面有个小女孩,大概12岁,困惑于自己的身份,不明白为什么爸妈总想要个儿子。

念书期间,她写过一个短片故事,叫《紫色翅膀》(Purple Wing)。没太关注小主角的年纪,但她脑子里的画面依然是十一二岁的小女孩。小女孩一出生就和别人不一样,腋窝下面长了一对小小的紫色翅膀。随着时间的推移,小女孩渐渐长大,那对小小的翅膀也跟着她一起长大。她很自卑、很忧郁,觉得自己和别人不一样。终于有一天,她不想再折磨自己。她走向悬崖边,跳了下去。坠落的身体突然变轻了,那双翅膀第一次展开,小女孩飞了起来。

回国后的头两年,她试着写了几个剧本,其中一个灵感来源于柴静当年的报道《双城的创伤》,讲一个小学里,几名同班同学先后自杀的故事。剧本里的小主角是个十一二岁的小女孩。另一个剧本有半自传色彩,讲一个小女孩在12岁那年发生的事,絮絮叨叨的,都是琐碎的日常,有点法国导演埃里克·侯麦的风格。

2019年,李冬梅拍出了她人生中的第一部长片——《妈妈和七天的时间》。电影里的故事发生在1992年,巫山地区的一个村子里。女主角小咸经历了她人生中最平常,也最晦暗的七天。

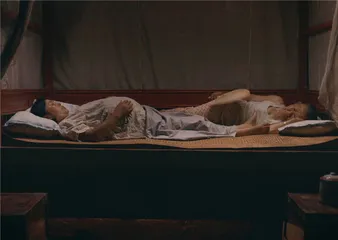

故事从一个周日开始,以物理时间上的七天为结构。周日,小咸在家吃饭,吃完后,她要带着妹妹小微返回学校。临走前,她们和怀孕的妈妈告别。第二天、第三天、第四天,画面里几乎没有任何突出的情节,仿佛纪录片一般,以远观的固定镜头,捕捉了一家人最平常的乡村和学校生活。小咸在学校,母亲、外婆、奶奶在家里,吃饭、睡觉、干活儿、玩闹……日子和往常一样,直到大银幕上的时间来到第五天。那天夜里,小咸的母亲生下了五妹,却因难产大出血。村庄到镇上的路要走两个半小时,到了医院,母亲已经去世。第六天、第七天,小咸和家人为母亲举办葬礼。

这就是《妈妈和七天的时间》的完整故事——一个女孩从最后一次见到母亲,到失去母亲的七天。“这些画面,过去30年不断地在我脑子里重复、重复,像一部无限循环的电影。”电影里,12岁的小咸就是李冬梅本人。

31岁才读上电影学院,立志成为导演,不惑之年才拍出自己的第一部长片电影,这在导演中少见,女导演里更是没有几个。李冬梅的人生履历曲折,即便抛开12岁的生死大事,她的前半生也是个好故事。“没有安全感,一直在折腾。”这基本能概括李冬梅12岁之后的状态,冥冥中她似乎一直在寻找一条治愈自己童年伤痛的路。

31岁才读上电影学院,立志成为导演,不惑之年才拍出自己的第一部长片电影,这在导演中少见,女导演里更是没有几个。李冬梅的人生履历曲折,即便抛开12岁的生死大事,她的前半生也是个好故事。“没有安全感,一直在折腾。”这基本能概括李冬梅12岁之后的状态,冥冥中她似乎一直在寻找一条治愈自己童年伤痛的路。

1992年的农历八月二十九,李冬梅的妈妈在生下第五个女儿后,因难产去世了。“你从此生活在恐惧中,一下子懂了什么叫‘无常’,一直活在一个人、一个东西突然失去的忧虑中。”李冬梅说。

那年春节,爸爸专门找了个拍照的,拉上李冬梅和两个妹妹,在房子后面的田里拍了一张照片。

《妈妈和七天的时间》是部现实主义的电影,但现实中的生活比电影还残酷。妈妈在被送去医院的路上,血流了一路,流得一个抬滑竿的叔叔浑身都是,那之后的几天,他都吃不下饭。像电影里一样,葬礼当天,在外打工的爸爸还没赶回家,作为长女,李冬梅一点一点地擦掉了妈妈身上的血迹,手上、指甲里都是血。

妈妈去世后,家里养不活那么多孩子,四妹和刚出生的五妹被送给了其他人。很多年后,五姐妹的关系才重新走近。

春节拍完那张全家福照片之后,爸爸也“失踪”了,6年的时间里,姐妹们和老人一起生活,爸爸从未出现过。

那之后,李冬梅回到学校,常常在半夜哭泣。回到家,爸爸去城里打工了,三姐妹跟着爷爷奶奶一起生活,还是经常哭,夜里哭,坐在路边哭,烧饭点不着火,还是哭。李冬梅已经记不得自己哭过多少次了,那都是后来别人提醒她的。

李冬梅是家里感情最细腻,活得最漂泊的孩子。她在事业上不停地折腾,人也从老家、重庆、深圳,一路走到墨尔本。回国后,几乎不会一直待在同一个地方。“我不属于任何地方。”李冬梅身上有种永远不安定的气质,她觉得这跟自己是家里的老大,对童年生离死别的印象最深刻有关。她太早看到了生活的无奈和无常。

即便在妈妈没去世时,李冬梅的童年也和她后来认识的很多同学、朋友不太一样。妈妈是带着遗憾走的。爸爸一家三代单传,当年,巫山地区重男丁的传统还很重,整个村子只有他们家没有男孩,爷爷奶奶、爸爸妈妈都很忧愁。村子里,大家拼了命也要生男孩的故事还有很多,有人打掉快足月的女胎,有人把刚生下来的女孩送人,也有人和妈妈一样,一直在生孩子,就是为了添个男丁。那时李冬梅还不知道,在中国的很多地方,都有和她一样的家庭,家里的女孩们都有和她类似的疑问:“为什么非得要个儿子呢?”

尽管爸爸妈妈对家里的女孩们都很好,重男,不轻女,但李冬梅还是困惑。记忆中,妈妈一直在不停地怀孕,很少笑,总是高兴不起来的样子。“这很可能影响了我后来的性格,特别敏感。”李冬梅说。

电影的结尾,爸爸风尘仆仆地从外地赶回家,抱着三个女儿在妈妈的坟头哭。小咸边哭边安慰爸爸:“爸爸,我会像儿子一样照顾你的。”

现实生活中,不解父母为什么一定要个儿子的李冬梅真的说过这句话。这句话像个心理暗示,引导着李冬梅和几个妹妹,大家都格外独立、要强。

妈妈去世那年,原本在学校里拔尖的李冬梅成绩一落千丈。她和很多爸妈缺席的留守儿童一样,在那个时间段开始叛逆、厌学,每天和几个孩子一起调皮捣蛋。初三,她复读了一年。也许是妈妈离世和爸爸“失踪”的伤痛渐渐平复,也许是终于意识到在这样的环境下,她只能靠自己、靠学习改变命运,那年,她考上了当时热门的师范中专,还有奖学金,整个巫山县只考上三个人。

后来,她又到重庆读大学,学的是外国语言文学。毕业后,她先回了老家教书,又到重庆工作,再跑去深圳,和妹妹一起创业开幼儿园。“30岁,赚到了人生第一个100万元。”这个数字,12岁的李冬梅不敢想象,但对于30岁的李冬梅来说,钱这东西填补不了她内心的缺失。

李冬梅27岁那年第一次用了单反相机,随便拍了些风景,曾有摄影师朋友说她有天赋。“干脆学摄影吧。”对朋友给的建议,她当时没太放在心上。真有了重新选择的自由时,李冬梅意识到,自己喜欢听故事,学摄影不如学拍电影。尽管那时,她看过的电影还不超过50部。

但她喜欢读小说,启蒙是中学时的班主任,一个物理老师,却喜欢文学,给李冬梅推荐的都是些经典书籍,如《安娜·卡列尼娜》《茶花女》,全是女孩和女人的故事。后来,李冬梅依然喜欢看女人的故事。比如,大江健三郎的《死者的奢华》,讲的是一个怀孕的女大学生,为了赚钱做流产手术,去做搬运尸体的工作。“多么讽刺啊。”李冬梅发现,自己喜欢看的和愿意写的故事都和女人、生命有关。

她想通过电影达成的愿望,也与女人、孩子有关,或者说,也与自己的童年伤痛有关。到了澳大利亚,开学第一天,老师问大家为什么学电影,李冬梅的答案最现实:“想赚很多钱,然后成立一个基金,帮助那些农村的妇女,比如,让她们有条件做产检。”老师就笑了,同学们也笑了。那时,李冬梅还不知道,靠拍电影赚钱是个小概率事件。

刚入学那阵子,李冬梅不太有自信,唯一让她有成就感的就是剧本写作课。“大家准备好纸巾,冬梅要讲她的剧本了。”写作课老师总是这样跟同学们开玩笑。那些剧本有悬疑、奇幻、惊悚,但很少有像《妈妈和七天的时间》一样的现实主义风格。

刚入学那阵子,李冬梅不太有自信,唯一让她有成就感的就是剧本写作课。“大家准备好纸巾,冬梅要讲她的剧本了。”写作课老师总是这样跟同学们开玩笑。那些剧本有悬疑、奇幻、惊悚,但很少有像《妈妈和七天的时间》一样的现实主义风格。

故乡和童年伤痛第一次进入李冬梅的电影是在大二时。那年,她拿到学校给的一笔奖学金,从澳大利亚带了两个同学回到老家,拍了一部名为《停滞的时光》的纪录片。那次,她采访了很多失去过孩子的母亲。纪录片里的三个女人都失去过女儿,最惨的一位打过三次女胎,其中两次胎儿都快足月,打掉后孩子被埋了。母亲至今不知道,自己的孩子葬在哪里。

那次的纪录片拍摄,李冬梅还有一个收获:如今,老家的女人们怀孕都能定期产检了,她那个不靠谱的基金梦想可以放下了。

拍纪录片、写剧本,到最终拍完《妈妈和七天的时间》,李冬梅觉得,自己渐渐从12岁的困境里走出来了。

这条路走得不容易,几乎每一步都很艰难。

在澳大利亚学完电影后回国,有人说,愿意帮她找钱拍电影。过去那几年,李冬梅写过三四个长片剧本,装在脑子里、没写出来的故事还有更多。“但当别人和我说,你可以拍一部电影时,我不知道它是不是我这辈子唯一一部电影。如果只能拍这唯一一部,我只能拍《妈妈和七天的时间》。”

在国外学习电影的新导演,多数人钻研类型片,即便是有强烈自我表达的文艺片,作品在美学上也有一个更为当代的面貌。相较之下,李冬梅的电影太“土”了。

李冬梅毕业时,爸爸和妹妹去澳大利亚参加她的毕业典礼,在现场看了她的毕业短片《阳光照在草上》。夹杂在众多剪辑快速、镜头复杂、美术精致的毕业作品里,李冬梅这部拍老家故事的短片很让爸爸瞧不上。“他不明白,拍老家这土土的东西,为什么要出国学。”他那时不知道,李冬梅的短片拿到了那一届的学生最佳导演奖,还代表学校去柏林和戛纳参展。

到了《妈妈和七天的时间》,不只是爸爸和妹妹们,连合作伙伴都理解不了李冬梅的美学了。筹备和拍摄电影的过程是李冬梅与12岁的自己重逢和自我疗愈的过程,也是她与客观条件、主创团队不断撕扯的过程。

之前在澳大利亚学电影,李冬梅和国内的影视圈几乎没有交集。在筹备《妈妈和七天的时间》之前,她几乎不认识国内的同行。“剧组从摄影师、美术到场记,30多人都是临时凑到一起的。”

人凑齐了,电影却差点黄了。“之前说好要投资的人变卦了,没出钱。”李冬梅甚至想要放弃,后来,四妹拿自己的保险单去抵押,换回了15万多元,交给她做启动资金,这电影才勉强开机了。

剧组工作人员的吃住也是蹭的赞助。当地的一个农民企业家,卖火龙果的,心疼李冬梅,承诺给剧组解决吃住问题。这大哥也没什么钱,但为人仗义,又以为拍个电影,这么些人,花不了几个钱,最后一算,花了7万元。

几乎从第一次勘景开始,工作人员就很担心李冬梅,怕她被过于凶猛的情绪压垮。李冬梅回到了巫山深处的小山村,那是她生长的地方。7月的一个上午,太阳很大,晒得人眼前发白。李冬梅带着十来个工作人员走上了一条小路,那是电影第一场戏的场景:一个周日,12岁的女孩小咸和妈妈、外婆一起吃了顿饭,饭后,小咸带妹妹返回镇上的学校,妈妈送两个孩子出门。镜头跟着小咸,这个瘦弱的女孩沿着小路往山路上走,最终,背影消失在大山里。

那条路,李冬梅断断续续走过6年。勘景那天,她一个人走在最前面,一踏上那条废弃的小路,眼泪就止不住地流。“一下子,当年走在这条路上的情绪、心思全回来了。”整个电影的拍摄过程,现实与创作交织。

李冬梅拍的第一场戏是一场吃饭的戏,镜头远远地放在那儿,爷爷、奶奶和两个孩子在画面里吃饭,除了偶尔进出厨房,素人演员们就真的是踏踏实实地吃饭,一吃吃很久,导演也不会喊停。

摄影师有意见了。“他觉得这么拍有点土,而且没有‘戏’。”电影的拍摄过程,这样的美学上的分歧和质疑常常出现,不多的资金和时间都不允许她耐心解释,也来不及多试几个方案,她只能凭着自己的倔劲儿坚持。“后来换了个摄影师,那场戏又拍了一次。”

“它不是细节、特写式的,是完整的场景,一顿饭,妈妈、外婆、孩子。一场葬礼,做法事的,小妹妹哭了笑,笑了又哭,像一个舞台都在场景里。”李冬梅忘不了这些场景和细节,她甚至害怕自己会忘掉。

这些场景和现实,让她成为了今天的她。她相信,这不是纯粹个人化的东西,那些影响一个小女孩一生的时间、空间和故事,也能打动别人。就像她当年看到那部伊朗电影,内心的孤独感突然被安抚了,“原来,这世界上还有人与我一样”。

美术也很为难,当年的村子早已不存在了。他们只能找一间废弃的土房,做出当年父母和爷爷奶奶家的格局。记忆中,李冬梅和妈妈一起吃的最后一顿饭是丝瓜面,丝瓜和面必须出现。小时候,吃得多的土豆,带去学校的咸菜,躺在床上看的《安娜·卡列尼娜》,这些都不能出错。

剪辑师是个“90后”,李冬梅那种缓慢的剪辑意见让他迷茫了。“为什么吃一顿饭要一分钟都不切镜头?”剪辑师的心理时间比李冬梅快1.5倍,“那个年代,大山里的时间感和现在太不一样了。”

剪辑师是个“90后”,李冬梅那种缓慢的剪辑意见让他迷茫了。“为什么吃一顿饭要一分钟都不切镜头?”剪辑师的心理时间比李冬梅快1.5倍,“那个年代,大山里的时间感和现在太不一样了。”

不一样的不光是时间,还有对空间的感知,这让调色师也迷茫了。电影里有一场重头戏,故事的第五天,前面铺垫的那些生活细节指向了一场出生和死亡。妈妈在家里生下五妹后,胎盘留在了子宫里,造成大出血。四个邻居把妈妈抬上滑竿,连夜赶去镇上的医院。1992年的山村还没通公路,也没有汽车,四个男人抬着一个盖着白布的女人,在盘山路上走过一道又一道弯,爷爷和外婆打着手电筒跟在后面。外婆走得慢,渐渐被落下,喘着粗气,继续用自己最快的速度追赶。镜头跟着外婆手中那微弱的光,走到医院,看到已经被医院宣告死亡的女儿,白布已经盖在头上。男人们抽了烟,又抬起滑竿,把女人抬了回去。镜头依然跟着外婆手里那道微弱的光。

现实中,那条送妈妈去医院的路,是整个中学时光里李冬梅每周都要走的路——“单程两个半小时。”那条路上的每一个转弯、每一个水坑,李冬梅都熟悉。

那场夜戏是傍晚拍的,调色师只需把它调成标准的夜戏曝光。李冬梅要的黑超过标准数值,调色师觉得大银幕上放出来细节会缺失,“但乡村的晚上就是黑的,而且看不看得清不重要,氛围和感觉到了就够了”。上学的路上,小咸走在阳光里的戏也是类似的逻辑,太阳光都是过曝的,不符合标准,但李冬梅对于那些夏天的记忆就是那样白晃晃的。

整个拍摄、制作过程,有太多人告诉李冬梅,这样拍不出来、剪不出来,不会有人看……哪怕电影入围了威尼斯电影节的“威尼斯日最佳影片”,拿到平遥影展的“费穆荣誉”,当年合作的那些工作人员也不觉得这电影有什么意思,“直到听说法国《电影手册》的主编称赞这部电影,大家才觉得,自己好像干了件挺有价值的事”。

如今,对李冬梅来说,《妈妈和七天的时间》是不是一部好电影,已经不那么重要了。从前,李冬梅觉得,自己年龄在长,但内心一直是当年那个12岁的小女孩,对失去的恐惧、无常的担忧和对母亲的思念一直伴随着她。拍完这部电影,她放下了很多。

遗憾依然有。拍电影时,她让外婆在片中演了一个角色——妈妈的邻居。老人扇着扇子,坐在屋外和片中的妈妈聊天。李冬梅用这种方式,让祖孙三代重逢。电影拍完没多久,在黑暗中握着手电筒追赶滑竿的外婆也去世了。“当时,我没告诉她这是纪念妈妈的电影,她是个乐观的老太太,如果知道应该很高兴吧。”李冬梅说。 李冬梅