为什么要从孩子十岁写起

作者:张天骄 人到中年,开始理解领悟一些之前视而不见的事情。《我爱我家》里,傅明老人曾对孩子说过这样一段话:“1949年,国家进入新社会,我个人进入了旧社会,先是早早地结了婚,又是早早地有了志国……”当年我只顾咧嘴笑了,现在才明白,傅老的控诉字字血泪。

人到中年,开始理解领悟一些之前视而不见的事情。《我爱我家》里,傅明老人曾对孩子说过这样一段话:“1949年,国家进入新社会,我个人进入了旧社会,先是早早地结了婚,又是早早地有了志国……”当年我只顾咧嘴笑了,现在才明白,傅老的控诉字字血泪。

现在,我坚定地认为幼儿园是人类最伟大的发明之一。只可惜,大女儿已经度过了那段黄金岁月。单单在家吃早饭这一件事就能让家长抓狂,甭管是牛奶面包还是馒头豆粥,消耗的时间却是恒定的:半个小时。不管你如何嘶吼咆哮,她依旧是慢条斯理,颇有泰山崩于前而色不改的气度。小女儿还在上幼儿园,优势比较明显,拽起来洗把脸就能走,但出行路线却和爸爸妈妈上班姐姐上学的方向正相反。

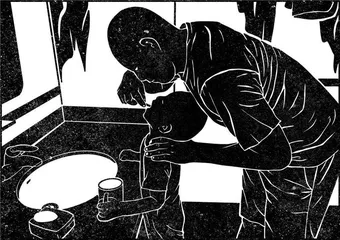

王朔在《看上去很美》里有过一段描写,光读一读血压就能升至180:“妈妈的嗓门也是早晨的热闹之一,像很多鸟在屋里飞来飞去:脖子脖子……耳朵耳朵……左眼。方枪枪觉得她很神奇,是那种能隔着墙看到你的爱克斯光眼无处不在,想偷懒根本不可能。领扣领扣……钩儿钩。妈锁了自己卧室门出来那嗓门突然拔高感觉这整齐的女人一下急了。每天她一定要嚷嚷得自己大怒怒发冲冠,这才踏实、圆满、罢休。”

也许是普通人的生活过于琐碎又太多相似性,写起来吃力不讨好,所以必须做足功夫。《单位》和《一地鸡毛》是刘震云写的姊妹篇,从小林刚到单位没结婚写起,一直到孩子上了幼儿园,自己的工作也逐渐有了起色。在生活和工作的双重夹击下,你能感受到一个人从挺胸抬头到最后蜷缩成一团的整个过程。

哈金写过一篇《等待》,读者看得也是精疲力竭:两个人苦恋18年,最终熬到结了婚。此时,双方岁数也大了,偏偏又生了俩儿子。“开始的时候,他把婴儿抱起来他们就安静了。可是后来这两兄弟又添了新花样,必须不停地走动才行,根本不让他们的父亲坐下。孔林只得像磨道里的驴一样转来转去,嘴里也不能闲着,还得哼哈地唱着小曲。虽然累得浑身像散了架,困得眼皮也睁不开,但孔林还是不敢停下来。有时候他心中悲苦,真想和怀里的两个儿子一齐哭。”好在这几篇小说或多或少都有一些幽默的成分,让人读起来不会觉得太过苦涩,更不至于绝望。

还有一种就是干脆跳过不写,日本作家石田衣良的小说《孤独小说家》和王朔的小说《我是你爸爸》都写的是单亲父亲拉扯儿子长大,儿子的年龄设定都是10岁往上。他们机智地躲过了孩子太小不好管理的时期,也省得把自己写崩溃。

想从小说中去找寻应对孩子的方法,几乎不可能,只会让你再感受一次焦头烂额。眼前正拿着奥特曼或者小猪佩奇不停击打你小腿的那个小家伙,总是能够超越所有书本上的育儿经验,以及你自以为足够的耐心。 小说生活圆桌