视觉制品的历史:厌倦、漫游者与反攻

作者:张宇凌 “无聊”作为一个词语,法语中的词根来自拉丁文inodiāre,原意是“成为一个令人讨厌的对象”。这个词语的历史确实不长,在启蒙时代的黎明,17世纪一个道德学者让·德拉·布辉叶(Jean de la Bruyère)第一次在凡尔赛宫中把无聊定义为“通过懒惰来到世间”的。那些热爱劳作的人是不会有这种感受的。无聊在启蒙时代的巴黎成为一个流行词语,鼎鼎大名的人都对其有所定义,发生这个情况的重要条件是:18世纪,人类首次开始成为真正的个体,而不是一个更大结构的局部。启蒙学者们把研究个体人的学问,心理学,放在思想的圆心部分,就是要反对当时一个更显在的敌人:基督教的上帝造人说。启蒙心理学的鼻祖,英国人洛克在他的《论人类知识的起源》中写道,人的心灵如同白纸,它吸收的庞大观念都来自经验,一类经验是对外部可感之物的观察,另一类则是“我们对自己心理活动的感知或反省”。最后这句可以解释“无聊”作为观念的成立,也就是一个个体的人对自己心理活动的感知和反省。我们感到了无所寄托和支撑,我们既不是基督教的上帝之子,也不是古希腊logos的产物,我们无法如水一般无知无觉地流向道家的自然,也很难在色空之间轻盈地成为佛家的气泡。

“无聊”作为一个词语,法语中的词根来自拉丁文inodiāre,原意是“成为一个令人讨厌的对象”。这个词语的历史确实不长,在启蒙时代的黎明,17世纪一个道德学者让·德拉·布辉叶(Jean de la Bruyère)第一次在凡尔赛宫中把无聊定义为“通过懒惰来到世间”的。那些热爱劳作的人是不会有这种感受的。无聊在启蒙时代的巴黎成为一个流行词语,鼎鼎大名的人都对其有所定义,发生这个情况的重要条件是:18世纪,人类首次开始成为真正的个体,而不是一个更大结构的局部。启蒙学者们把研究个体人的学问,心理学,放在思想的圆心部分,就是要反对当时一个更显在的敌人:基督教的上帝造人说。启蒙心理学的鼻祖,英国人洛克在他的《论人类知识的起源》中写道,人的心灵如同白纸,它吸收的庞大观念都来自经验,一类经验是对外部可感之物的观察,另一类则是“我们对自己心理活动的感知或反省”。最后这句可以解释“无聊”作为观念的成立,也就是一个个体的人对自己心理活动的感知和反省。我们感到了无所寄托和支撑,我们既不是基督教的上帝之子,也不是古希腊logos的产物,我们无法如水一般无知无觉地流向道家的自然,也很难在色空之间轻盈地成为佛家的气泡。

百科全书里的定义很长,但用完全不像词典的语气强调“无聊”是启蒙时代最危险的敌人,是激情的坟墓。而人们情愿做最艰难的劳作以避免遭受其折磨。只有自己也是诗歌创作者和色彩理论家的歌德,对“无聊”有了一些复杂的认识:无聊是一种没用的草,但也是消化某些事情的调料。

18世纪的视觉艺术、视觉产品和都市环境,充分显露了这种矛盾。启蒙和无聊一样,都是一个都市概念。所以我们先来看看当时的巴黎。自从路易十四去世,奥尔良公爵摄政于年幼的路易十五,贵族们纷纷放弃外省的城堡回到巴黎,城市里人口和建筑剧增,出现了很多公馆(Hotel Particulier)。由于都市内居住空间无法跟乡下和宫殿相比较,生活内容也发生了巨大改变,狩猎、巡游、林中漫游、大型聚会等活动都变得罕见。面对着更多的时间和更小的空间,巴黎出现了一种由室内装修风格带动起来的艺术风格:洛可可。洛可可(Rococo)的本意是:装饰人造洞穴的石头和贝壳。它反映了一种造作繁复的装饰方式,也就是家里的女主人由于“无聊”而发明的风格。这种风格的典型性格是需要一个大团队:包括细木工、雕工、金银匠、室内装修工人和陶瓷工。各种精美制品被统一设计和制作出来,房间大多是浅色,用镀金装饰天花和墙裙的线脚。家具会使用各种金属、珐琅、贝母等材料。墙上有石膏堆塑的小雕塑和色彩十分柔和微妙的绘画、大量的镜面制造出光影迷离……随之而来的就是室内生活的创举:沙龙。

18世纪的视觉艺术、视觉产品和都市环境,充分显露了这种矛盾。启蒙和无聊一样,都是一个都市概念。所以我们先来看看当时的巴黎。自从路易十四去世,奥尔良公爵摄政于年幼的路易十五,贵族们纷纷放弃外省的城堡回到巴黎,城市里人口和建筑剧增,出现了很多公馆(Hotel Particulier)。由于都市内居住空间无法跟乡下和宫殿相比较,生活内容也发生了巨大改变,狩猎、巡游、林中漫游、大型聚会等活动都变得罕见。面对着更多的时间和更小的空间,巴黎出现了一种由室内装修风格带动起来的艺术风格:洛可可。洛可可(Rococo)的本意是:装饰人造洞穴的石头和贝壳。它反映了一种造作繁复的装饰方式,也就是家里的女主人由于“无聊”而发明的风格。这种风格的典型性格是需要一个大团队:包括细木工、雕工、金银匠、室内装修工人和陶瓷工。各种精美制品被统一设计和制作出来,房间大多是浅色,用镀金装饰天花和墙裙的线脚。家具会使用各种金属、珐琅、贝母等材料。墙上有石膏堆塑的小雕塑和色彩十分柔和微妙的绘画、大量的镜面制造出光影迷离……随之而来的就是室内生活的创举:沙龙。

沙龙的标准是一定要有美貌、身份和智慧兼备的女性来主持,而参与者则是文化和政治圈中的翘楚,谈论的话题必定要有丰富的知识和诚实大胆的见解。著名的沙龙夫人包括拉法叶特夫人、杰夫琳夫人(Geoffrin)等。洛可可风格的教母则是路易十五的情人蓬巴杜夫人。她自己在进宫之前就主持了爱缇欧沙龙(Etiolles),并且也是其他巴黎沙龙的固定座上客。蓬巴杜夫人是室内装修和建筑的爱好者,影响了巴黎至今的城市规划面貌,是装饰艺术和其他文艺门类最大赞助人。赛福尔陶瓷厂(Sevre)由她主持买下,发展成为欧洲最大的陶瓷工坊。巴黎的家具工匠协会的主要资金也来自她。宫廷主要画师如弗朗索瓦·布歇等就更是在其呵护之下,她被人戏称为洛可可的文化部长。蓬巴杜夫人自己是版画制作、宝石雕刻和颜色搭配的高手,参与设计了协和广场,发明的蓬巴杜粉色(pink pompadour)浅淡娇弱,至今是化妆品牌的经典颜色;她的蓬巴杜发型,成为猫王终身的最爱;她按照自己胸型制作的香槟杯子,成为香槟这种沙龙饮品的新宠容器,后世女星如索菲亚罗兰、凯特·莫斯等都纷纷效仿。同时,她也是启蒙思想家的最大庇护人,她使路易十五任命伏尔泰为宫中史官,负责写作历史,每年有2000法郎的收入;她也为狄德罗等百科全书派辩解,使百科全书这个耗资不菲的项目得以出版发行。伏尔泰承认她阅读量惊人,在她的葬礼上发表悼词,认为这是一个头脑和身体都最美的女人。

就在同一个时期,在华托、弗拉戈纳尔等人的画作中,出现了雅宴画种,反映欢宴中的厌倦和无聊。戏剧中也出现“悲哀的小丑”,这个角色疏离地站在舞台边缘,似乎体验着生活动力的消逝,以及和当下的隔绝。

总之,如果离开了洛可可风格所塑造的巴黎,离开这样一个优雅、温柔、精微、私密的视觉环境,离开了灯下镜中的室内生活,离开了马卡龙的甜腻和香槟的微醺,离开了智慧的身体斜倚在美人榻上,也就不会产生切身的对“无聊”(ennui)的体验、最早的概念化以及道德批判。只有理解了启蒙时代的这种无聊和有志的吊诡,才可开始理解它是人类的生存境况,也是创造者的奇特负动力。

现代主义美学的一个热点人物,是19世纪生活在巴黎的诗人:夏尔·波德莱尔。他认为工业时代大都市的喧闹和速度才是时代的美,但是,艺术家抓取这种美的方式,却是自动降格为一个真正无聊的人,一个“flaneur”(漫游者)。在没有目标和计划,没有功利驱动,保持局外人的心态下,在高速城市里低速步行。漫游者要把任何偶然遭遇的惊鸿,作为审美的对象。波德莱尔是印象主义的旗手,他和许多现代主义先锋一样,不论社交生活多么繁忙,都试图树立着一个孤独者的人设。现代主义强调新和独创,他们喜欢否认传统(虽然这样做常常把他们推入保守的领域),这种独创似乎仅仅来自创造者这个单独的个体。所以个体就不得不独自面对作为人类生命底色的无聊和厌倦。

现代主义美学的一个热点人物,是19世纪生活在巴黎的诗人:夏尔·波德莱尔。他认为工业时代大都市的喧闹和速度才是时代的美,但是,艺术家抓取这种美的方式,却是自动降格为一个真正无聊的人,一个“flaneur”(漫游者)。在没有目标和计划,没有功利驱动,保持局外人的心态下,在高速城市里低速步行。漫游者要把任何偶然遭遇的惊鸿,作为审美的对象。波德莱尔是印象主义的旗手,他和许多现代主义先锋一样,不论社交生活多么繁忙,都试图树立着一个孤独者的人设。现代主义强调新和独创,他们喜欢否认传统(虽然这样做常常把他们推入保守的领域),这种独创似乎仅仅来自创造者这个单独的个体。所以个体就不得不独自面对作为人类生命底色的无聊和厌倦。

真正主动进入这个底色深处的现代主义先锋并不多,他们大多是想要一起孤独的战士。罕见的例子之一,是保罗·塞尚。塞尚最初来到巴黎的时候,是一个心怀成功动力的南方农民。他早期作品大多充满了色情、暴力和危险,画面色彩黑暗,笔法粗粝。他自己也故意穿着粗鄙,强化自己的南方口音,以一种奇特的方式来吸引注意力。他的作品多次被沙龙展拒绝,后来童年好友左拉又在小说中嘲弄他的失败,塞尚经历了毕沙罗的印象主义影响阶段后,还是决定彻底回到南方。

塞尚的题材渐渐转化成让观者觉得“无聊”的内容,不再是古典的暴力题材,或者印象主义式的都市和自然。而是一些熟人和爱人的肖像、家里摆放的静物(最多的是苹果);埃克斯的圣维克托山,以及在河边沐浴的变形的女性。这些题材本身无法立刻引起观者的兴奋,它们不包含故事,没有印象派的绚烂光影,不体现动感和速度,也不具有古典的性感和暴力。塞尚的工作速度也越来越缓慢,一幅静物画要画到洋葱长出了修长的绿芽。

他在埃克斯的生活其实除了创作之外,基本也可谓是充满无聊和厌倦的。他每日5点左右去工作室,或者出外写生,始终专注在几个描绘对象上。除了少数村里人和巴黎的艺术家朋友,很少社交往来。塞尚是个有点怪的坏脾气的人,在给巴黎的亲友写信时,会描述他对所有家人的厌倦,还有整个村落的人,因为他们把他的作品当成无意义的东西,常常加以嘲笑。他的身心敏感到无法容忍他人的触碰,连仆人上菜时轻轻地拍肩,也会让他从座位上受到惊吓而跳起来。就是这样一个艺术家,曾经说过:“如果一件作品不是从一个‘感受’开始的话,就不能被称作艺术。”

所以如果把圆苹果和乳房称为感性,方的就是理性的话,只是对塞尚的一个太过轻易的解读。他其实一直是一个激情和敏感度过高,而且也努力在维护它们的人。当他决定背离对自然世界的再现,而创造一个坚实的图像世界的时候,每一眼每一笔的精微变化在画家的心中都会放大到极致的密度和速度,拥有创世的能量、快感和灾难预感。所以塞尚在每落一笔之前十分焦虑,他认为自己每一笔都可能会改变整幅画。而他好几次放弃了作品,只因为有两块小如指甲盖的色彩不知如何安置。

作为真正现代主义漫游者的塞尚,向我们揭示了无聊中另一对矛盾:感性和理性。生存深处的无聊和厌倦,如果它可以成为生产力,那它反而就绝不是理性可以规划和解决的。

“一战”后,把无聊和厌倦举成一面斗争旗帜的,是达达主义。“达达”的各派人物都发表过宣言,宣言的重要内容是反对一切,反对资产阶级、无产阶级、科学、宗教……直至反对艺术本身。旧有的体系和文明,导致前所未有的人类自相残杀。战争,是对生命的厌倦和无聊感的最高聚集。“达达”的作品,就是要有意寻求无意义,破坏一切资产阶级的所谓趣味和美学。在当时的“纽约达达”里,杜尚做出了著名的小便池作品《泉》,他想要提的问题也可以解释为:到底什么是艺术?什么是艺术家?什么是艺术展览?什么是艺术市场?……这些东西难道不都是无聊的吗?杜尚认为从库尔贝以来的现代绘画都是“视觉的“(retinal),而艺术应该有除了视觉之外的别的可能。

“一战”后,把无聊和厌倦举成一面斗争旗帜的,是达达主义。“达达”的各派人物都发表过宣言,宣言的重要内容是反对一切,反对资产阶级、无产阶级、科学、宗教……直至反对艺术本身。旧有的体系和文明,导致前所未有的人类自相残杀。战争,是对生命的厌倦和无聊感的最高聚集。“达达”的作品,就是要有意寻求无意义,破坏一切资产阶级的所谓趣味和美学。在当时的“纽约达达”里,杜尚做出了著名的小便池作品《泉》,他想要提的问题也可以解释为:到底什么是艺术?什么是艺术家?什么是艺术展览?什么是艺术市场?……这些东西难道不都是无聊的吗?杜尚认为从库尔贝以来的现代绘画都是“视觉的“(retinal),而艺术应该有除了视觉之外的别的可能。

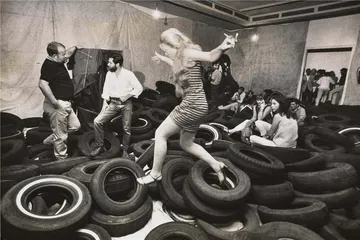

“达达”的精神:反视觉,有意剖解出人类生活的无意义部分,并且不加附着地呈现出来,成为当代艺术的一个重要的方向。1959年阿兰·卡普罗于纽约鲁本画廊组织了“18个偶发,6部分”的偶发艺术(happenning)行为。把画廊分为三个房间,观众可以随意进入,其中的表演者根据偶然的原因从事绘画、交谈、榨果汁、放音乐等行为。

杜尚在一次访谈中点评了这类作品:

我太喜欢偶发艺术了。他们把要点表现得很好,难道不是给你上演了一出关于“无聊”(boredom)的大戏吗?……用“无聊”当作吸引公众的目标十分有趣。换句话说,公众来看一个偶发艺术,不是为了来被取悦的,而是为了来感受无聊的。这对新的观念很有贡献,不是吗?……把公众搞烦搞无聊并不会阻止他们继续来看偶发艺术,公众会来看卡普尔、奥登伯格这些人做的任何事情。我也在那儿,我每次都去。“无聊”成为一个目标,一个倾向。

无聊本身作为一个目标和倾向,这句话可以解释后世很多观念艺术家的作为。比如同一时代的与杜尚交往颇深的艺术家、作曲家约翰·凯奇。他最著名的代表作为《4分33秒》,1952年,他在伍德斯托克音乐节坐下来,打开琴盖,一动不动地保持了4分33秒的沉默,然后关上琴盖。其间观众听到的是所有周围环境和人群的真实杂音。这个行为和他的学生卡阿普尔后来的偶发艺术有着同样的本质,无聊在其中成为一个故意的目标。观众瞬间失去了依赖和参照,失去了方向,进而也可能会失去动力,感到失望厌烦,找寻不出外在于他们自身和现场的意义。约翰·凯奇对“无聊”这道菜也有一个他自己的独到烹饪方式,“如果什么事在两分钟之后让你觉得是无聊的,那就试试做4分钟。如果还是觉得无聊,那就来8分钟,然后16分钟,然后32分钟。最后你会发现,这事儿变得一点都不无聊了”。

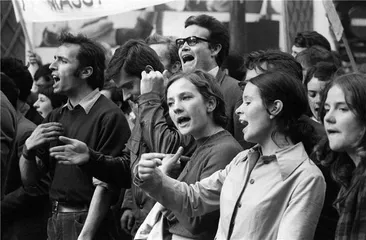

“无聊”在社会层面上的现实反攻,还有上世纪60年代的巴黎。3月15日的《世界报》刊登了皮埈尔·魏昂松·庞特(Pierre Viansson-Ponte)的文章《法兰西厌倦了》,其中强调,“年轻的一代厌倦了(Lajeunesses’ennuie)。……他们觉得要发起征战,表示抗议,表达一种对荒谬本身的荒谬感……一个国家也可能在厌倦中腐烂”。这段话的意象,仿佛可以被3年前新浪潮导演戈达尔镜头中的女主角在海边的台词所概括;一双健美的小腿徒劳地踢打着海浪,一边反复说着:“我能干什么?我不知道我能干什么……我好烦我好烦(Jem’ennuie)……”新浪潮电影运动是法国社会政治的一面镜子,它从哲学根基、方法论甚至技术决定上,都跟自启蒙时代以来,就被在巴黎这个城市被反复辨识的“无聊”完全不能分离,它就是影像史上的达达运动。

“无聊”在社会层面上的现实反攻,还有上世纪60年代的巴黎。3月15日的《世界报》刊登了皮埈尔·魏昂松·庞特(Pierre Viansson-Ponte)的文章《法兰西厌倦了》,其中强调,“年轻的一代厌倦了(Lajeunesses’ennuie)。……他们觉得要发起征战,表示抗议,表达一种对荒谬本身的荒谬感……一个国家也可能在厌倦中腐烂”。这段话的意象,仿佛可以被3年前新浪潮导演戈达尔镜头中的女主角在海边的台词所概括;一双健美的小腿徒劳地踢打着海浪,一边反复说着:“我能干什么?我不知道我能干什么……我好烦我好烦(Jem’ennuie)……”新浪潮电影运动是法国社会政治的一面镜子,它从哲学根基、方法论甚至技术决定上,都跟自启蒙时代以来,就被在巴黎这个城市被反复辨识的“无聊”完全不能分离,它就是影像史上的达达运动。

进入20世纪后半叶,社会越发讲求高效和直线。哲学家拉斯·史文德森(Lars Svendsen)指出:一个排得满满的日程本,是今天成功的统一标志。而“无聊”则可以让人自我流放,逃避现实大一统的规范。在五月花和新浪潮的同时代,艺术领域继续拾起波德莱尔的“漫游者大旗”,要求艺术家主动纵身投入无聊的,是“情境主义者”(Situationists)。1957年,这个艺术家团体在意大利成立,包括丹麦艺术家奥斯格·荣(Asger Jorn)创立的包豪斯摄影联盟、法国哲学家居·德波(Guy Debord)创立的国际文人协会(Lettrist International)和英国艺术家拉夫·路米内(Ralph Rumney)创立的心理地理学协会。他们跟波德莱尔不同的地方,在于一个是用“漫游”来歌颂现代社会的美学,而另一个则是批判资本主义消费伦理,批判这种伦理给个人的日常带来的压迫。所以他们强调创造一种个人的偶然的情境,依据“心理的地理学”,不断地“飘离”(dérive),不断地做“改道”(détournement)。这个组织的理念影响了激浪派和后来的艺术。英国的白教堂美术馆于2017年出版了《无聊》文集,集中讨论了近年来更切近的当代艺术史上跟这个概念相关的艺术家。

存在主义作家加缪这样形容人生的无意义:“如果我们停下来问一句为什么,整个地球就会停止了转动。”或许在地球停转的时候,那些起身行动的人,其实就都可以被称为艺术家。 巴黎无聊艺术视觉文化美术漫游者