永远的告别

作者:三联生活周刊 文/Bobbi

文/Bobbi

中午在家做肉末豆腐,起锅的时候想起了我的爷爷。小时候跟爷爷一起生活,早餐为了图方便,他经常烫个豆腐,搞点老抽,撒点葱花,让我配稀饭吃。

爷爷去世一年了。去年新冠疫情暴发不久,居家隔离期间,那天我吃完午饭正准备开始线上工作,就听到客厅里我妈接到奶奶打来的电话,说爷爷走了。前几天,奶奶才打来电话说,他突然能起床了,还总说要吃这吃那,都是一些医生交代了不能吃的东西。那段日子,我有时也加入奶奶的碎碎念,抱怨爷爷怎么有那么多要求。但是那通电话后,我突然蒙了,像是天边突然飞来一个球,你不知道要用什么姿势迎接它。

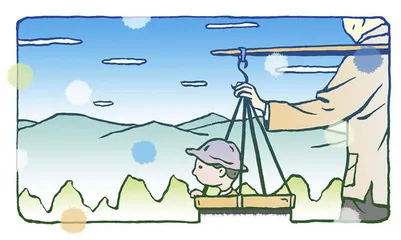

我对爷爷的感情是复杂的。从小跟爷爷奶奶在一起生活,小时候的我就是个懒小孩,不爱走路。印象最深的一次,爷爷要去走亲戚,需要走一段山路,就把我放在扁担筐里,担着走了一路。长大以后,我离开爷爷奶奶到外面上学,有时候和奶奶通电话,听她说话语气委屈,就知道他们又吵架了。也许是人到老年后,赋闲在家脾气变得越来越不好,他们好几次吵到动起手来,亏得邻居给劝了下来。从那开始,我对爷爷似乎多了一些厌恶,觉得他变成了一个吃饱了就在家撒泼的人,处处针对奶奶。

妈妈接完电话,让我们收拾好行李,坐电梯下楼,上了车。天阴沉沉的,像我的黑色口罩。一路上,大家都很沉默。

下了车,我们直奔爷爷的家。爸爸早早就准备好仪式要用的东西,让我们依次跪拜。房间里,爷爷安详地躺在床上,脸上盖了一块白布。跪拜的时候,爸爸叮嘱要哭出来,表示尊敬。跪在地板上的时候,看着眼前那具骨瘦如柴的身体,我的情感闸门好像被关闭了,仿佛一个还在适应节奏的AI,笨拙但努力地调整出得体的表现。

那之后的一个星期,开始了“头七”的守夜。因为疫情管控,禁止聚集,一些家里的长辈回不来,守夜的任务自然落到了我们这些小辈身上。作为小辈里年纪最大的,我理应第一个被安排。那天夜里,气温骤降,我没带够衣物,只穿了一件单薄的摇粒绒外套,坐在一楼客厅里。爷爷躺在隔壁厅的冰棺里,虽然房内有一些彩色的灯带,但冰棺玻璃上透出的雾气冷峻得让人不敢靠近。我一晚上都在两个厅之间来回踱步,想要靠近说点什么,又被恐惧支配着慢慢走开。为什么熟悉的人躺进冰冷的容器里,我的感情也跟着凝固了?

结束了一周的仪式,这天凌晨5点,昏睡的我被叫醒,换上了麻衣,跟着殡葬车到了火葬场。在门口进行了最后的跪拜仪式后,爷爷被推进一个门里。爸爸、叔叔和姑姑们跪在门口哭了很久,那一刻我才意识到这场告别是真的,那一副瘦弱的身体变成了一盒骨灰。我那没睡醒的大脑,跟着殡葬车一路颠簸又到了墓地,爸爸把骨灰盒放好后,大家开始依次行礼。我拿着香停顿了几秒,要说再见吗,还是永别?直到结束我也没从嘴巴里嘟噜出什么。离开的时候已经正午,天也放晴了。

就这样结束了爷爷的丧事,我又回到城市里工作生活,一切好像没什么不一样,一切又好像再也不一样了。

今年春节我又回去看望奶奶。车经过那片墓地,望过去的时候我看到墓地四周都是繁茂的绿树,像极了小时候爷爷用扁担挑着我出行那天阳光普照、绿叶繁密的样子。这一场漫长的告别持续了一年,现在我终于能说出口了。再见,爷爷,我会永远记得那绿荫繁密的景象。 个人问题