“老树”的造梦空间

作者:周翔

做一个梦

“待到春风吹起,我扛花去看你。说尽千般不是,有意总在心里。”2014年12月里寒冷的一天,“老树”刘树勇像往常一样把一幅小画配上写的几行小诗贴在微博上,然后去自己的工作室里忙活。画中有他最常用的元素:寥寥数笔勾勒出的一个穿着长衫的男人,意态闲适。在山水之间扛着一枝足有他身量大小的树枝,上面嫣红点点,繁花正好。诗是他一贯的风格,明白如话,介于雅俗之间,没有凸显身份的“我”和泛指的“你”,无意中把所有人变成了倾诉者与倾诉的对象。几个小时后打开电脑,大量转发与点赞的信息朝他涌来。自从2011年开始坚持在名叫“老树画画”的微博上贴出自己的画作并配诗以来,刘树勇能感觉到来自互联网虚拟空间中无数陌生人在观看时发生情感契合的瞬间,他的绰号“老树”也几乎取代了真名。许多人并不知道他在现实中的身份,他们会在网上问他:老树,你画的那人是你自己吗?“我画的东西,都是画我自己。”在老树的地下画室里,一聊起他的画,他这么说,“我画的人是‘我’,画的花儿也是‘我’。”这个回答有些像他的画:简单直接,却又带着移情的修辞,在物我互换之间造出让人觉得有一丝玄妙而又心领神会的意境来。

老树有着山东汉子粗犷的线条和身型,面目并不是想象中的清癯,但是生动鲜明,话音爽朗利落。他指着自己的光头说:“其实就这一点像画里人,不过我近来的画里给他加了顶帽子,哈哈!”一喝上最喜欢的二锅头,老树的举止就开始有些像画里人了,逸兴遄飞,嘴里念叨几句喜欢的诗词:“陌上柔桑破嫩芽,东邻蚕种已生些。平冈细草鸣黄犊,斜日寒林点暮鸦。山远近,路横斜,青旗沽酒有人家。城中桃李愁风雨,春在溪头荠菜花。”他就爱这样描写平常小景的诗词。“我就喜欢小山小水闲花野草,用笔磨磨蹭蹭,墨色氤氲变幻,画得很个人很享受的那种。”

老树是南开大学中文系出身,1983年大学毕业进了中央财经大学当老师,在这个“金融黄埔”学校里教点“边缘”学问,从讲文学史起,到后来研究摄影和视觉艺术。讲文学史,老树最爱讲的是魏晋南北朝,他最强调“代入感”:“哪有什么刘伶?哪有什么嵇康?我就是!时空是个假象,在对人的理解上,你别老想着他是哪个年代的人,你得设想你是他,会怎样?把你的生活经验、所思所想以及对他的了解合为一体。”老树的这套方法源自在南开做学生时候的经历。那时候南开中文系汇集了一大批从民国过来的老先生,他们讲起课来“旁若无人”。老树还记得叶嘉莹第一次回国开课便是给他们这班学生讲宋词,他说:“叶先生讲课从来没有讲稿,从来不看学生,完全沉浸在自己的世界里,一会儿哭一会儿笑。讲柳永的《雨霖铃》,泪如雨下啊!”

在这些老先生们的启发下,老树慢慢明白了如何去寻找那个契合点。在那些意趣相投的古人身上,生死、时代都没那么重要了。“代入地理解他人的过程中,也就更理解了自己。这形成一个参照,像灵魂附体一样,他带给我的震动比看史料要直接得多。”老树把这套方法用于教学生,也用于画画。他的作品中李白、竹林七贤等人物自由地出入对话,时空交错,天马行空。他戏谑化地想象竹林七贤上班忙碌,下班后相约荷塘边饮酒,还抱怨着生活中种种不如意;或者李白看完庐山瀑布后拍照给他,他则写诗回赠。画中的人物则一律是长衫人——无我无他,在老树的眼中,这些古人与自己,或者与画中人,都是一体的。插科打诨也罢,风轻云淡也好,他要借此传递的是他自己在现代生活里体会到的那些焦虑、紧张以及如何试图消解,那些努力寻找的一点轻松的快意和无伤大雅的自得其乐。

《朝颜》

《朝颜》

老树的画在网上得到了出乎意料的关注和回应,他提供的这点趣味恰恰正中许多现代人的下怀,借笔墨而超越现实的一点洒脱意趣,人们既缺乏,又向往。因为画中常见的意象和元素,许多人说老树的画像丰子恺的作品,但他否认丰子恺对自己有重要影响。“我喜欢丰子恺的趣味,但那只是‘契合’。至于他的画法我并不喜欢。”老树最喜欢丰子恺画日常生活的小画,“温良敦厚,平实安静,而且雅趣横生”,但他觉得丰子恺不可学,一来自己还有更复杂的欲望想在画里表达出来,做不到那样的简静;二来他痴迷于中国传统绘画中的笔墨趣味,而丰子恺的画在笔墨上比较单一。浙江博物馆展出丰子恺原作时,老树特意跑去观摩,看下来他觉得,丰子恺的画作有时候印刷品反倒比原画要好。“他的画基本上是铅笔起稿,然后毛笔浓墨钩线而成,线的质感有点像今天的马克笔,与传统中国绘画的用笔没有多少关系。”

按老树的说法,丰子恺画的是所见的一景一物,明朗单纯,是民国文人那种日常生活和心境自然无碍的表达,而他自己的画,更多的却是刻意造就的梦境。画中那些“民国元素”不是来自丰子恺的启发,却来自他对从未经历的民国的想象。上世纪90年代时老树做过很长一段时间的图书出版工作,为了编民国图文史,他翻遍了民国时期的《北洋画报》、《良友》、《现代画报》、《联华画报》等画报杂志,接触了几十万张民国时期的照片。长时间沉浸在民国史料之中让他对那段时期有了新的认识:“我会发现民国时期原来不是那么兵荒马乱、民不聊生,人们该干啥还干啥,有种市井清朗世俗兴旺的意思。那时候的知识分子好多也不像今天这样骄矜,装模作样。人的服装、器用、做派,都跟古代人有一种延续性的变化,过渡得很自然,并不突兀。”

《在风中》

《在风中》

“雅致、简静、平淡,有世俗的热闹,但又不太喧嚣。”这是老树心中的民国趣味,但他同时心里很清楚,这个民国,自己也没有亲身经历过,他越痴迷地画它、阐释它,它也就越来越变成自己想象中的、而非现实的民国了。他很警惕自己掉入如今到处流行的“民国热”中,“那些人以为自己平时穿个对襟小褂,谈些琴棋书画,家里全是中式家具,就变成雅士了”。形容起那种做派时,老树嘴里就跟连珠炮似的,语气里是不动声色的讽刺。“从我画画的角度来说,也许根本就没有一个什么‘民国’,有的只是一个心中的所思与所在。这就够了,每个人都会有一个梦想的所在。”

老树喜欢塞尚的说法,绘画并不表现现实世界,而是营造一个与现实平行的存在。“我觉得这更接近艺术的本质和现实功能,一平行,你就有个安居之所了,你就可以从现实的经验状态当中脱离出来了,你就可以合法化地沉潜在另一个层面的世界当中去了。”有人请老树就他的画去做个演讲,问到演讲题目时,他脱口而出:“做一个梦吧。”

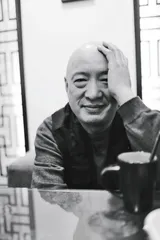

画家刘树勇

画家刘树勇

诗与自我

但那次演讲老树却没有来得及进入正题,讲他如何“画梦”。演讲之前,他坐在台下听一个演讲者大谈了一番成功学,听得“气不打一处来”。于是上台之后他绕来绕去就谈一个问题——作为个体,要找到自我,重回个人经验之中。“我是谁?我为谁活?我在做什么事情?这些问题我也是悟了很久,才慢慢明白的。跟经历、跟年龄有关系。”

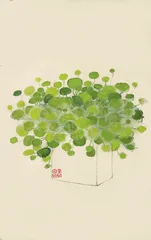

《法云之三》

《法云之三》

最初开始画国画的时候,困扰老树的全是技法上的问题。1979年上大学以后他才开始学画画,此前一点儿绘画基础也没有。他不时地去向当时在天津的梁崎、王学仲等老画家求教,但更多时候是自己一点点琢磨。如今回头去翻当年写的日记,记的全是琢磨的种种绘画技巧。老树看民国时期吴昌硕的画,那颜色在纸上沉甸甸地堆积着,显得特别厚实。“有些矿物颜料比如朱膘、赭石、石青在纸上是容易形成堆积感的,但是植物颜料像藤黄、花青像水彩一般透明,颜色没有覆盖力,画上去就显得薄。我当时就奇怪,为什么这种颜料他们也能画出堆积感?”后来有天中午,他在宿舍画画,懒得出门去水房取水调颜料,顺手把中午喝剩的半碗米汤倒了进去,“嗬,一出来就是那个效果!”老树兴奋不已。“雕虫小技嘛!我后来才知道古人原来是用白芨(一种植物的根)熬出水来调颜料,和我的米汤效果是一样的,就是因为有淀粉,加进去颜色就变厚实了。”

画画的技巧日益娴熟精进,他却逐渐面临更大的困局:在画中找不到自己的面目。1986年,因为感觉不到突破和出路,老树停了画笔。但日子却并不寂寞。那正是文化热的时候,像当时所有的文学青年一样,老树读萨特的书,写现代诗和小说,留着长发,在大学校园里和志同道合的同事一起办各种讲座,谈诗歌、电影、文学、音乐⋯⋯他明白这些都是发泄的渠道,那个时代的情绪里充满了焦虑、紧张和迫切真诚的“补课”的渴望。“‘不知所以’,是很多人的状态,至少是我的状态,充满热情,也充满焦虑,甚至不知道在焦虑什么。每天晚上都熬夜,眼珠子红红的。有时候我半夜出门骑车乱转,也不管方向就这么一直转⋯⋯等到天快亮了,嗬,快到保定了!”当时美国作家宾克莱的《理想的冲突》一书非常流行,老树到现在还清楚地记得书中的主要观点:“它让我明白了人可以分解为几块——作为动物的人,作为一个个体的自觉的人,和作为一个群体动物的人。‘我思故我在’,笛卡儿那句话,当时我们很迷恋。”

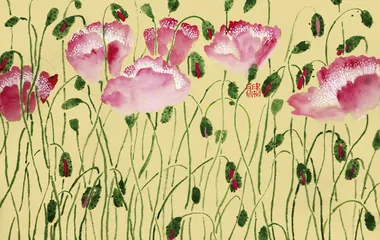

《罂粟花》

《罂粟花》

那是老树作为“个体”的初步自觉,但回想起那个年代的自己,老树觉得就和时代一样天真热情,却处于“发癔症”的状态。直到1992年去广东生活了4个月,带给他震撼性的转变。“北京可能还有很多人在高谈阔论理想,但是广州那边却是高度世俗化了,就是饮食男女,老百姓真的像个平民的样子。我们过去老动不动就说‘我是国家的主人’,可你自己的日子过好了吗?从广州回来后我整个人的生活方式都变了。还是可以保持思考和敏锐,但是不要老是瞎妄想,莫名其妙地瞎激动。而且1992年对我而言还有一点很特别的像自我暗示一样的意义,我正好30岁了。古人讲三十而立,我也该明白点事儿,务实了。”

老树开始“踏踏实实”地干活儿,除了研究摄影、在大学里好好讲课之外,业余还“下海”,跟朋友成立公司做出版。这些当年看来或许有点俗气的事情,变成了实在的、为生活而做的努力和经营。“你只有经历了,才能看淡。就像人们说的那几个阶段,从‘看山是山’到‘看山不是山’,再到‘看山是山’,那得是一个过程。”老树的自我正是在这一点点世俗的琐碎与反思中清晰起来。他清楚了自己的趣味和追求,也明白了自己的界限。他总是全力以赴地去做好自己的工作,但做好分内之事外,他愿意尽可能躲开现实,不爱出门,这是躲开现实的一个很实际的手段。

“老树”画作 :又逢重阳节,微信约朋友。登高看新菊,临风吃老酒。平时总在忙,难得能聚首。大醉下山去,相扶一起走

“老树”画作 :又逢重阳节,微信约朋友。登高看新菊,临风吃老酒。平时总在忙,难得能聚首。大醉下山去,相扶一起走

重拾画笔的契机是2007年。老树的父亲因为胃癌到北京治病。做手术的前一天晚上,老树怎么也睡不着,拿起丢了20年的画笔,想画点东西。那时候民国的影像已经在他的脑海中潜藏已久,他说:“我提笔就画了一个民国的小人,光头,靠在树底下,很简单。”撂下笔,老树睡了两三个钟头,早上起来陪父亲去了医院。手术很成功,他终于放了心,回到家里歇一歇。这时候一看先前草草而就的画,忽然觉得很有点意思:“尽管用笔还不像今天这么精良,但我意识到这么画出来是自己的面目。多少年我都没看过画展了,也不大注意别人的画。好多东西都忘了,这倒好,完全进入了自然表达。就这么着,继续画。”于是便有了与从前风格大不同的“老树画画”。那些忘掉的技巧,慢慢地在熟练的过程中复苏,但它们不再是关注的焦点,也不再成为他自我怀疑的理由。“慢慢地,我觉得自己很放肆,我想把自己的好多东西都画出来,画我的经验、记忆,还有想象。想象着自己躺在水边,看着天,云彩一会儿过去一朵,一会儿过去一朵⋯⋯那就画一张吧!”

老树的画必得配上老树的诗来看。他早已不写80年代那些现代诗,他采用古体诗的形制,大量运用反转、戏谑的手法,把俚俗与雅致杂糅在一起。那些诗明白晓畅,结尾时常出其不意,讽喻、批判和疏离也往往在轻松的句式中被消解。“现实里其实有很多不满,然而我又能改变什么呢?好在我从来就有个特点,善于自嘲。我写的那些诗就一直在自嘲,偶尔装一装很超脱的样子,除此之外什么也做不了。就像80年代末期‘撒娇派’的宣言里说的那样:‘与天斗斗不过,与地斗斗不过,与人斗更斗不过,于是,我们就撒娇。’”

凝视者

老树在画中所造的梦境里总是掺杂了回忆。到天津上大学之前,他在山东临朐县的农村生活了很多年。父亲长年在外地,母亲要忙于工作,于是他要看护弟弟妹妹,顺带做农活,干家务。“那时夏季每天放学之后,最要紧的活儿是打猪草喂猪。那些草叫什么名字,哪些是猪爱吃的,得知道,得会辨识。有时候闲下来没事,我就躺在山坡上看看云,看看树,或者黄昏时在自己家后面看那无边无际的麦田,风起的时候麦田波涛汹涌,像一条宽阔的大河朝远山那边淌过去。”后来老树画那些山石的形状、野草的样态,总是得心应手,涉笔成趣。

因为在学院里主持艺术系的工作,老树每年春天总是要带学生去郊外采风写生。学生们多是城市长大的孩子,他常常和他们开玩笑:“写生,那你写的永远是‘生’的,写不‘熟’的。”在他看来,没有真正生活于乡野之间的人永远是把乡野、自然当作一个对象化的存在,他们可以画得很像,但总有些隔膜,在形诸笔墨时没有记忆与情感可唤醒。“只有当你画的内容跟你是一个整体时,那无论是画一棵草还是一枝花,都是在画你自己。所以我才说,我画的花儿也是我!”

但不是每个在乡村长大的人都能有意识地把作为对象的山水,内化成自己经验里的一部分,因此老树常常教他的学生们,要学会“凝视”:“我跟他们说,画了多少画不重要,重要的是因为画画,你对很多事物,比如花卉、山水、空间、人物,真正地凝视过,再用手真正地走过一遍,就意味着你跟外界事物建立的关系是不一样的。为什么画画的人、写作的人,人们觉得内心丰富?就因为他真正地凝视过自己的生活经验,认真地去抚摸过。”

凝视的自觉,往往就是“诗”的来源。通过画画再一次凝视自己的生活,老树发现当年不经意的生活里却藏满了如今求之而不得的诗意。小学时,他们的教室在村中一座大庙的正堂,屋里光线总是很暗。一到春天,同学们会到处掐各种各样的花插到墨水瓶里,一溜儿摆在教室很宽的窗台上。“上课时偶尔会抬头看看那些五颜六色的花儿,年纪很大的老先生倒背着手来来回回闻那些花儿。他说哪瓶花开得好看,那个掐来花的同学就会高兴上好几天。其他同学心里就很羡慕,纷纷到山里去折回更多的花来。”于是窗台上的花,总是五颜六色地开着,一直开到春天过去。“诗意吗?如今的人看来恐怕是吧。但那是真实的生活啊!我还看见农村的新媳妇,挎着红布包回娘家,从这个村到那个村要翻一座山,歇脚的时候看见旁边地里有桃花,随手掐两枝别在包袱上就回家了。这风雅吗?其实她自己并不觉得。现在看来只觉得真美好,《诗经》里应该就是这个样子。我们觉得风雅,是因为我们没有那种生活经验了。”

由乡村到城市生活了几十年,老树尽可能有意识地保持着那种凝视与静观的习惯。学校的爬山虎墙今天绿了,明天黄了,叶子还剩了几片,没有人比他更清楚。每天走过,他都站着看上一会儿。“有时候看到爬山虎的藤,觉得真妙啊!中国画不是重线条吗?最简单的线条你得立得住才行,别人有时候夸我的线画得好,可我看到这些自然的线条还是要感叹一句。过马路时等绿灯,冷不丁看到地上裂了条缝,那线条真是好!于是也看上半天。”

看得越多,老树画画反而就越简单。想什么,就画什么,越来越随心所欲。“我见青山多妩媚,料青山见我应如是。”这是中国式的观感和智慧,他觉得说得妥帖,说到了心坎里。“观看、状写万物是为了最终见到自己的心性,哪有什么客体主体的分别?落到绘画上,题材不重要,说到底你最终在作品当中显现出来的内涵不是对象,而是自己。”别人喜欢他的画,有人向他买画,有人和他谈画中意象、趣味或者技巧、方法,老树总是笑一笑,这种“会心”的状态对他来说就足够了,并不需要多言语。“画出来,就会成为一面镜子,绘画者会从中看到自己,别人站在你的那些画面前也会看到他自己。这面镜子让他静下来待上那么一会儿,定睛地看看自己,想想自己,哪怕就是一会儿,这就很好了。” 民国丰子恺老树画画刘树勇绘画艺术生活态度美术文化