宇宙的涟漪

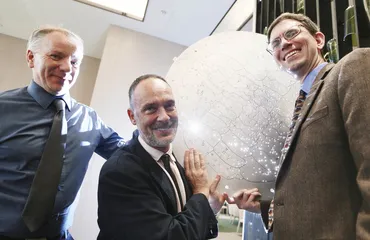

作者:苗千 2014年邵逸夫奖获得者:(左起)杜伦大学的肖恩·科尔,爱丁堡大学的约翰·皮考克和哈佛大学的丹尼尔·爱森斯坦

2014年邵逸夫奖获得者:(左起)杜伦大学的肖恩·科尔,爱丁堡大学的约翰·皮考克和哈佛大学的丹尼尔·爱森斯坦

创立于2002年的邵逸夫奖(The Shaw Prize)在授奖领域似乎不愿意与诺贝尔奖完全重合,从2004年起,它每年都会在数学、医学和天文学三个领域授予有杰出成就的科学家。2014年,来自哈佛大学的丹尼尔·爱森斯坦(Daniel Eisenstein)、杜伦大学的肖恩·科尔(Shaun Cole)和爱丁堡大学的约翰·皮考克(John Peacock)三位天文学家获得了当年的邵逸夫天文学奖,以“表彰他们在测量星系大尺度结构特征上的贡献,这些测量包括重子声波振荡和红移空间扭曲,这些测量结果可以对目前的各种宇宙模型做出更严格的约束”。不仅如此,随着宇宙学实验观测对于此前理论学家预测的证实,一个宇宙学新的研究方向开始吸引越来越多人的关注。

想象在一个宁静的水池中投下一颗石子,它会在水面上形成一个圆形的涟漪向外扩散,这是波在水面上的传播。假设这时有着涟漪传播的水面忽然结冻,那么涟漪的形状也就将被固定在冰面上,它将记录下在结冻前的水面的状态。这个情形有些类似于宇宙的演化过程。在宇宙大爆炸发生了大约37万年之后,宇宙的整体温度开始急剧下降,宇宙的整体性质开始发生改变,犹如水面忽然结冻,此时宇宙中的质子可以开始与电子结合,形成中性的氢原子,之后逐渐停留在了原处,而后又会因为受到了暗物质的吸引而聚集,光子则以光速逃脱,而在宇宙暴涨过程中所形成的宇宙结构和因为物质的压力而产生的涟漪也就此被保存了下来。

在宇宙大爆炸的初期,整个宇宙都处在极小的范围内和极高的温度条件下,不可能形成中性原子,光子、电子和质子只能是以等离子体的形式存在,类似于一种液态的“离子汤”,在这种条件下,量子效应占主导地位。随后在宇宙暴涨过程中产生的扰动使液态宇宙中的物质密度有所不同,在其中高密度的区域由于光子和重子(质子和中子)之间的耦合作用会产生向外的压力,因而向外扩张,这些区域在向外扩张的过程中造成内部压力减小,随后又要反过来受到周围相对高压区域的挤压,这个过程实际上就是一种波动,它传播的方式非常类似于声波,这种“声波”,此前就被理论学家们预测存在,被称为“重子声波振荡”。

重子声波振荡之所以可以在宇宙中以类似于声速的形式传播,原因就在于质子、电子和光子之间存在很强的耦合作用,物质完全电离,可以在整体上被当作是一种流体来处理,在其中声波的传播速度可以达到惊人的光速的58%。而随着宇宙的膨胀,温度急剧降低,重子与光子“去耦”,声波传播的速度也开始急剧降低,犹如被瞬间冷冻,而它传播的距离就被称为声视界。

2005年,在美国新墨西哥州的阿帕奇波因特天文台(Apache Point Observatory)执行斯隆数字巡天(SDSS)项目的2.5米广角光学望远镜花了5年时间,对宇宙中22万个星系进行探测,终于探测到了宇宙中重子声波振荡的图形,同年,英国和澳大利亚合作进行的2度视场星系红移巡天(2dFGRS)项目也确认了这个结果,宇宙的涟漪首次向人类展现了出来。

在如此广博的宇宙中呈现出的大尺度结构,实际上是在宇宙的幼儿时期,由其内部的量子扰动现象造成的,因此,研究宇宙的大尺度结构,不仅可以了解刚刚诞生时的宇宙状态,还可以借此加深对基础物理学的理解,这种实验是在地球上绝对无法完成的。

在近年来各种各样的宇宙学研究中,宇宙学家们最重要的一个任务就是结合理论模型和各种实验观测的方法,构建出一个可观测宇宙物质分布的大尺度地图,这就需要宇宙学家在绘制宇宙地图时有一把可以参照的“尺子”来测量出宇宙中各个遥远天体之间的距离,以Ia型超新星为基准的“标准烛光”可以作为参照,而重子声波振荡产生的涟漪,在它产生了100多亿年之后,也可能成为宇宙学家手中的一把“标准尺规”,这对于宇宙学研究有着更为深远的作用。

在宇宙的大尺度下,因为早期的重子声波振荡造成宇宙中物质密度的不同,构成了宇宙中一圈圈的涟漪,如今,从极大的尺度来看,宇宙中的各个星系在涟漪的影响之下形成了极为微弱的圆圈,但是如何才能得到这种宇宙中圆圈的尺度?这就需要宇宙学家们利用各种模型进行估算。根据对于宇宙微波背景辐射(CMB)的测量数据,一些宇宙学家建立了宇宙早期等离子体的模型,从而估算出这个圆圈的尺度大约为4.5亿光年,这正是宇宙尺规的尺度,它记载着宇宙膨胀的历程。

2014年12月12日,帝国理工学院、巴塞罗那大学、哈佛大学和奥斯陆大学的几位宇宙学家在《物理评论快报》(PRL)上发表论文《来自低红移宇宙的标准尺规、标准烛光和标准钟表》(Standard Rulers,Candles,and Clocks from the Low-Redshift Universe)。这几位天文学家仅仅通过宇宙的低红移数据,对宇宙的特性做了一些基本的假设:假设宇宙的各向同质性,宇宙的膨胀历史是平稳的,并且在宇宙中存在标准烛光和标准尺规,在此基础上独立建立了一个新模型,对于重子声波振荡的大小和宇宙膨胀的速度进行测量。与以往通过数学模型进行估算不同,这次天文学家们得到的数据是建立在几个宇宙基本假设之上的实际测量数据,因此更为值得信任,而论文中讲述测量的结果显示,它与目前宇宙学模型所估算的尺度相吻合。

论文的作者们认为,在光子和重子(质子和电子)“去耦”(Decoupling)之前,取决于声波振荡在早期宇宙中的传播速度和宇宙膨胀的速度,通过实际测量宇宙中重子声波振荡的尺度,人们就可以独立于任何数学模型,建立起宇宙中的“标准钟表”,人们可以因此更详细地了解在宇宙诞生早期的细节,同时,结合低红移测量数据,就可以对目前的很多宇宙模型进行约束。

人类的宇宙学研究正在进入一个崭新的时期,宇宙学家们逐渐找到了越来越多的手段对宇宙的历史和现状进行探测,“标准尺规”正是其中之一。宇宙正向人类展现出它越来越光怪陆离的本质,而实际上,人类目前所探测的日月星辰,只占到宇宙中总能量的5%左右,还有更多的暗物质和暗能量,它们的本质仍然是宇宙学最深刻的谜。 重子声波震荡科学天文物理宇宙学宇宙探测