东北文化的繁荣与危机

作者:王小峰 ( 二人转爱好者每天都会聚集在铁岭公园内,有模有样地演出一小时 )

( 二人转爱好者每天都会聚集在铁岭公园内,有模有样地演出一小时 )

可以不夸张地说,东北的民间文化从没有像今天这样繁荣过。在东三省的省会城市,每个城市都有十几家大剧场,每天都上演着改良后的二人转。在二级城市,如果有一定人口密度,也会有一两家像样的剧场。甚至在省会城市,这些剧场已经变成了旅游点,看东北二人转已经成了当地接待外地人的项目之一。

但是在这繁荣的背后,也能很清楚地看到,真正原汁原味的二人转或者东北地方戏曲已经在这些舞台上销声匿迹了。现在人们提到的二人转,实际上已经是东北剧场里综艺节目的代名词,它和正宗的二人转概念已相去甚远。这些综艺节目包括小品、流行歌曲、杂技、武术、硬气功、杂耍等各式各样的吸引眼球的节目,就是一个微缩的春晚。本地人想看传统二人转已经很难,外地人看到的二人转其实不是二人转。

二人转的最大特点就是它可以接纳任何一种文艺形式,这种二人表演方式最符合戏剧的最基本表演规则,如果用现代戏剧理论来解释,二人转很符合布莱希特体系那一套理论。所以二人转长久不衰的一个重要原因是它最符合人们看戏的习惯,两个演员跳进跳出就可以解决一切问题。

二人转从唱到舞到说的演变

二人转是如何演变成今天的形式呢?原铁岭民间艺术团副团长乔杰向我们解释了其中原委。那还是上世纪80年代初期,当时的二人转并不景气,尤其是辽宁省。当时吉林省每年都搞东北地区二人转汇演,用东北人的话讲,吉林省是二人转的窝子,省市县都有专业的民间艺术团体,这一点比辽宁和黑龙江都完善。但是谁也没有想到,铁岭这个地方改变了二人转。

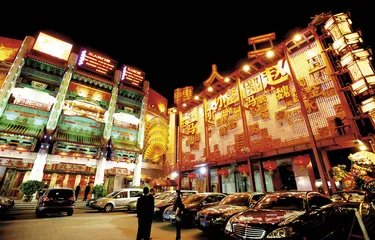

( 刘老根大舞台如今已经成为沈阳的城市地标 )

( 刘老根大舞台如今已经成为沈阳的城市地标 )

乔杰回忆说:“原来铁岭有话剧团、曲艺团,还有京剧团,我在话剧团当导演,因为一次偶然的机会,东北三省举行二人转汇演的时候,曲艺团去参加比赛,文化局比较重视,曲艺团自己的力量又不太足,当时就把我借调帮着曲艺团排节目,等于文化局成立了专门班子,帮助他们搞节目,参加汇演。我们的几个节目都获了大奖,后来局里就考虑干脆铁岭要打自己的特色,后来我们也提建议,要想打特色,最好两个团合并,话剧团和曲艺团合并,因为话剧团和曲艺团当时都有铁岭地区小班歌舞底子,当时小班就是文工团性质,什么都演,有底子,这样就把两个团合并了,叫铁岭民间艺术团。”

辽宁省之所以重视东北三省的二人转汇演,是因为在这之前,二人转汇演辽宁省什么奖都没拿到,当时的辽宁省在歌舞方面比较红火,这也是为什么在当时辽宁省出来很多流行歌手的原因。但是省里比较重视东三省的二人转汇演。1984年,辽宁省在全国各类文艺比赛中都没有拿到奖,11月份,东北举办东三省首届民间艺术节,铁岭曲艺团代表辽宁省参加民间艺术节,他们排了两个二人转和三个拉场戏,全都拿了一等奖,其中的《1+1等于几?》还获得了特别贡献奖。

( 二人转创作者宫庆山 )

( 二人转创作者宫庆山 )

赵本山进入铁岭民间艺术团,也是一个偶然的契机。当时《1+1等于几?》这出戏是由李海和李静主演,后来获奖后,乔杰总觉得李海的表演有点弱,于是就有人向乔杰推荐赵本山。赵本山当时正好在铁岭参加农村业余小戏调研,得了一等奖,于是把他调来试演,结果很成功。于是乔杰便把赵本山调到铁岭市民间艺术团,同时调到该团的还有潘长江。

而在此之前,铁岭地区的曲艺团在城里表演二人转几乎没有什么观众,所以只能在县城和农村表演,曲艺团游走于乡村县城,二人转也不过是整台节目中的一小部分。“铁岭的转折就取决于那次汇演。那时铁岭还没改市,当时有话剧团、京剧团、曲艺团,其中有一两副二人转架子,有两个演员不错,观众也知道他们,他们也得过奖,但总的来讲是不景气的。第一次我们曲艺团参加汇演得奖了,尝到了甜头,文化局就开始重视,说还是要集中力量,把话剧团和曲艺团合并,那时候主要还是政府主动抓的,不是自身改革。后来文工团复活,汇演越来越多,政府需要荣誉。”乔杰说。

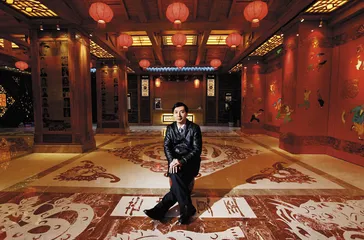

( 本山传媒总裁刘双平 )

( 本山传媒总裁刘双平 )

但是对铁岭民间艺术团的骨干人员来说,他们早就发现,二人转在辽宁省尤其是大城市并不像吉林省那样受欢迎,所以必须改变,才能让更多观众喜爱。第一步就是让二人转舞动起来。乔杰说:“我最早是搞舞蹈的,后来做导演,一开始我不喜欢二人转,觉得太俗,没多大意思。后来逐渐进去以后,研究它,可以说是越来越喜欢,从中吸取了很多营养。当时二人转流行‘南靠浪北靠唱’,就是辽宁以舞为主,吉林以唱见长,主要较劲的就是辽宁和吉林。当时吉林有点儿故步自封,他们也吵吵改革,他们有二人转专家级的演员,他们有自己的作品,有自己的书。我们都是小字辈,我们强调载歌载舞,因为二人转本身特色就是两个人载歌载舞,吉林的简单舞几下,就不动了,就开始唱,它过多借鉴戏曲的东西,吉林之所以没发展起来就是它太守旧,把唱腔变成板腔体、程式化的表演,完全把戏曲的东西给了二人转,实际上把二人转原有的美学的东西削弱了。当时在铁岭,有我们这样一批人,大家目标比较统一,研究把民间舞蹈和其他舞蹈结合到二人转中,除了跳进跳出扮演之外,还要加强舞蹈性,让人一边看一边美,二人转本身有些旋律很美,把舞蹈增加进去,把土的东西稍微提个色。不舞蹈和舞蹈的表演状态就不一样,舞蹈的可能更多会被城里和年轻观众接受。我们拉场戏也都是这样,吉林都是原原本本、地地道道的那种,表演都是戏曲化的表演。而我们想让它回归二人转原来的秧歌戏,靠大秧歌招揽观众,打开场子,吸引观众,然后再表演节目。有的戏本身穿上秧歌服就能演,也是能舞的时候尽量舞蹈,赵本山演的《麻将豆腐》,过多的载歌载舞,东北秧歌。从服装道具的使用上,我们也强调二人转的虚拟。吉林虚拟的表演过多借鉴戏曲,而我们借鉴舞蹈的东西。舞蹈道具的使用上,我们更多围绕二人转的扇子和其他东西,人物服装也强调中性化,便于舞蹈。《大观灯》演出创了全国纪录了,一个剧场演出能创500多场,《大观灯》这个戏是吉林原创,但吉林没火起来,我们团把它改了,中间糅合了现代歌舞、通俗歌曲,我们就火得很,一个剧目演了两年,为我们团年创收二三十万元,那个时候还了得?!”

1985年以后,赵本山在东北成了最红的笑星,他录制的二人转节目卡带铺满了音像店的柜台,那时候他表演节目是连说带唱,但一个偶然事件,把拉场戏中的说口演变成了小品。

( 沈阳南风大剧院沙梦二人转剧场总经理霍燃 )

( 沈阳南风大剧院沙梦二人转剧场总经理霍燃 )

乔杰说:“当年姜昆看完我们的演出后,要把赵本山和铁岭民间艺术团介绍到北京,参加一台晚会。因为晚会有时间限制,只能给这个节目13分钟,但这个节目有18分钟,怎么压也压不进去,因为带唱,不可能像说那样容易压缩时间。按他们的要求我实在完不成,只好带人到北京现场表演给他们,结果大家都乐,连摄像的手都乐得直抖。最后晚会导演看完后说:不改了,有多长算多长。这件事之后,我们再上晚会,就干脆把唱腔拿掉,直接说,就这样出现了小品形式。”

谈到二人转向小品的转变,宫庆山认为这是赵本山扬长避短的结果:“赵本山的小品是脱胎于二人转,但是它取代不了二人转。我觉得很多人和我的观点是一样的,赵本山最早流传于市场音像资料中,那时候大众传媒,电视也没有这么火的时候,赵本山真正火就是通过磁带。他的磁带有这么几个:《十三香》、《麻将豆腐》、《1+1等于几?》、《摔三弦》,包括和潘长江的《大观灯》。他这些东西原来都是二人转的拉场戏,都是带唱的,他演拉场戏可以扬长避短,一个是他的冷幽默,挺搞笑。再一个赵本山嗓子条件不好,他过去录磁带,很多伴奏都是吉林吉剧团和省民间艺术团的乐队,有时候他正唱呢,乐队自然就停了。它不像民间,你唱我就拉,稀里糊涂就过去了,很不专业。后来他进了中央电视台,演小品就把唱完全取消了。直到现在,赵本山小品里都带着二人转拉场戏的特点,比如,说的时候都是四六八句带押韵,都是惯口。话剧小品和电影小品不是这么说话的。这些年给赵本山创作小品的作者,他们本身过去就是二人转的作者,张超和崔凯,包括我们吉林的张庆东,都是二人转作者。”

至此,二人转转型成小品,几年后,它被赵本山带上央视春晚,从此脱胎于二人转中的小品开始了长达20多年统治春晚语言类节目的现象,与此同时,其他带着东北口音的演员——潘长江、巩汉林、黄宏、范伟、李海、小沈阳……都成为央视春晚不可或缺的一部分,20多年来,人们已经习惯了东北口音,最初还有人质疑中央电视台的春节晚会是为北方人办的,现在南方人也逐渐接受了这一事实,实际上也是接受了东北文化。

乔杰举了一个很直接的例子:“最早刚出现‘忽悠’这个词的时候,央视春晚或央视其他晚会导演都会提出来,不要用这个词,怕人听不懂。现在南方人也在用,包括文章和影视作品都有。《蜗居》是典型的上海剧,都有这个词,时间长了以后慢慢地理解了,接受了,不自觉地使用了。”类似这样的很多东北方言土语,逐渐变成全国性的“普通话”。

那么,为什么是铁岭这个普普通通的城市走出了这么多喜剧小品演员?二人转主要活跃在吉林省,无论从哪方面讲它的水平都是最高的,四平地区的梨树县是二人转之乡。而四平、梨树、开原、铁岭从地理位置上讲非常接近,正好是辽吉交界地区,京哈线将它们串联到一起。这也是为什么当辽宁省在二人转不景气的时候,铁岭地区的二人转非常活跃的原因。宫庆山说:“铁岭的二人转受梨树的影响非常深,梨树可以追溯三四代人,李财、徐广财那些老艺人,就在铁岭开原和四平周围活动,他们现在的传人吉林有一个叫董孝方,这个人赵本山非常尊重,抛手绢儿就是他发明的,抛出去还能回来,凤还巢。赵本山和潘长江演那个《大观灯》就是董孝方一口一口教出来的,赵本山身上那种幽默,那种表演,有很多都能看到董孝方的影子。在那个地区、那方水土,辽河边上,就产生了这些人,从演员到创作、导演、作曲。”

《乡村爱情》导演、曾为赵本山创作过春晚小品的张猛告诉我们:“我父亲(张惠忠)那一代,都有样板戏,但不懂什么叫戏剧,可是就有一个神奇的老头给他们讲,包括给崔凯、张超、乔杰他们讲,那老头是从上海电影制片厂下放到铁岭话剧团的,那个人鼓动我父亲、乔杰等很多人报考中央戏剧学院,当时这个人写给金山一封信。后来知道这个人是上海特别牛的一个演员,受到江青迫害。那个阶段恢复高考后突然铁岭出来一批人。在这个老头鼓动下,一批人从戏剧学院学成回到了铁岭。我父亲、乔杰、张超,这都是中坚力量,所以出来的好多东西不一样。”

无法复制的本山传媒模式

虽然赵本山在春晚一露面就被观众接受,但观众也仅仅接受了他这个人和他的表演方式,并没有接受东北文化。但是架不住每年赵本山都出来跟观众见一面,作为中国最稀缺的喜剧型演员,赵本山的舞台空间太大了。这也为他日后进行商业实体操作铺平了道路。当赵本山通过春晚的平台把自己打造成一个时代的标志之后,他知道,该发挥他身上的另一面才能了,从商。

赵本山应该感谢何庆魁和高秀敏,是他们给赵本山出的主意。当时在吉林市和长春市,林越的剧场和徐凯泉的和平大戏院,已经有相当大的规模,和平大戏院最多的时候有100多个演员,三家剧场。赵本山很认真地看了两家剧场的演出后,决定开设剧场。

赵本山是从黑土地上长大的,他汲取了这片土地上的营养,靠电视、电影走到了今天,他也因此尝到了甜头。当他有一天回头一看,发现东北民间还有这么多跟他当年一样的人,如果这些人都变成今天的自己,价值会是多少?他自己的亲身经历让他知道,这个市场有多大。因此,他必须有一个实体,来完成他这个愿望。

2003年,辽宁省专门为他成立了辽宁省民间艺术团,最初的艺术团就以他的班底为主。此时他已经收了很多徒弟,以这个班底为主,他拍摄了电视剧《刘老根》。《刘老根》的成功让赵本山吃了定心丸——下一步还可以走得更远。而在此之前,他发现,东北三省的二人转剧场非常火暴,他必须让演电视剧的二人转演员有个栖身之所,同时还要继续投资拍电视剧,这就需要大量演员,又能在剧场演出,又能拍电视剧。所以,他连续搞了两次“本山杯二人转大赛”,将东三省的优秀二人转演员吸引到这个大赛上,在比赛中,赵本山发现了一批人才,然后,他通过个人魅力和任何一家剧场都不具备的出演影视剧吸引力将这些演员挖过来,使他在人才配备上没有了后顾之忧。这时,赵本山开始收徒弟,不让他们随便演出,开始组织自己的演出队伍,一方面演员可以在刘老根大舞台演出,一方面出演电视剧,电视剧带来的明星效应可以让演员回到剧场后立刻变成明星,让剧场上座率一直居高不下,这是任何一家二人转剧场所无法达到的。

“本山杯二人转大赛”搞了两届,到第二届,林越不参加了,徐凯泉只派了二线演员参加,因为他们都担心自己的台柱子被挖走。事实上,大部分好演员都被赵本山挖走了。

乔杰说:“这些演员在舞台上,没有传统动作的演出,多是适应观众口味,把说单拉出来,专业术语叫‘说口’。原来是在表演中借用人物插科打诨,表演一些幽默笑话什么的,逗观众一笑,它把这部分强化了,没有太多传统段子,又掺杂着一些绝活。因为二人转演员非常有本事,学什么像什么,模仿什么像什么,现在小沈阳就是这样,加上自身有一些形体上模仿动作,反正都能逗观众开心,他们把这部分强化了。现在冠名叫二人转演出,其实专业二人转不太承认。但这也不在于承认不承认,市场化后就看市场,市场需要,现在发展越来越快,二人转演出团队一年创收几个亿。”

赵本山的胆子比较大,团队剧场化以后,他的影响力也越来越大,为了扩大经营规模,他先从沈阳开起,扩大到辽宁几个城市,后来扩大到吉林、黑龙江、天津、北京,在几年内先后开设了8家“刘老根大舞台”,又拍摄了电视剧《马大帅》、《乡村爱情》,通过中央和地方电视台的平台,让这些演员都成了明星,它形成的剧场与电视剧之间的良性互动,是任何一家造星企业都做不到的。

在赵本山带领他的徒弟以正规军的方式走出东北之前,其实已经有很多东北二人转演员以不同的方式走向全国,宫庆山说:“最早走向全国的是和平大戏院,2003年进京汇演只是集中的一次展示,零散的一对一对到外地做节目演出的就一直没断过,从湖南到重庆到海南、深圳,和平大戏院演员的足迹遍布全国有20多个城市。前些年在北京方庄,有一个二人转人才市场,天天晚上夜总会老板就到那儿去找人,有一批二人转演员就在那儿等着,刚出道的专业剧场没人用自己又没有经纪人的,都去那儿等活儿,然后进夜总会去唱。还有一些比较好的二人转艺人,不在和平大戏院、东北风和刘老根大舞台,这些人都在南方唱夜总会,而且收入很高。这些人数量不多,都是在南方夜总会单打独斗。”

乔杰说:“每个地区都有自己的文化现象,东北统称是关东文化,实际上原来并没有太突出的作品被全国接受。现在是时代变化,我们进入市场经济社会,商品时代,人们在高节奏运转中寻求放松。现在人们活得越来越滋润,越来越强调时尚、个性化,越强调这些就越寻求开心。在国外色情这块是主要的,在中国不允许,所以二人转可以打擦边球。二人转能把生活中的现象,用东北特有的语言,大实话,给你提炼出来。二人转现在实际上不光是黄河以北传播,黄河以南也在接受了。”

刘双平在接受记者采访时说:“赵本山领头的辽宁民间艺术团和刘老根大舞台出现后,一下子把二人转中心带到了辽宁,我们这个剧场是二人转的最高殿堂,是我们二人转的国家大剧院,东北有那么多二人转演员,他们最高目标就是希望到这个地方演一场。刘老根大舞台的战略我们分三步走,第一步是走到东北,第二步是进入北京,第三步是进军全国有条件的省会城市。二人转进军北京是走向全国的非常关键的一步,过去很多优秀的二人转演员在北京、广州的洗浴中心里面,他们不是像我们这样在一个地方强势地推行,也不是在硬件软件都很好的演出场所。刘老根大舞台的这个进程可能一定程度上反映二人转走向全国的进程。2009年,小沈阳领队在全国搞了100场巡回演出,这也可以算二人转走向全国的很重要的形式。刘老根大舞台正式落户于北京,这应该是二人转200多年历史崭新的一页,因为我们是强势进京,是团队进京,而不是一个人两个人进京。这个季节应该是淡季了,东北又很冷,可我们的剧场还是很火暴,我觉得赵本山老师提倡的绿色二人转把搞笑做到了极致,有一种笑的巅峰体验。”

本山传媒的二人转进京计划准备了两年多,因为进北京只能成功,不能失败。“《乡村爱情2》播出后,小品《不差钱》播出后,我们的明星团队更加强大,老百姓更加认可,我们才在一个更加合适的点进驻北京,结果一炮打响。我们都是选有一定知名度的演员在北京演出,二人转演员在我们公司能够挑大梁,必须有过程,首先必须在二人转中非常优秀,其次必须在电视、春晚中让观众对他有一定熟悉度。”刘双平说。

就目前而言,只有赵本山的刘老根大舞台有实力走出东北,去年,在北京开设了一家刘老根大舞台,也是一票难求。而对其他二人转剧场,走向全国只是一种奢望。孟凡坤打算在辽宁省的二级城市开设东北浪剧场,但从目前看,效果可能不好,他说:“观众你说多也不多说少还不少,上来的就是一二百人,票价还不能贵,贵了买不起,它不是一天演,它天天晚上演,这个要命,要是一年演那么几场,票价可以贵没准儿还能爆满,你要天天晚上演,哪儿那么多老百姓看呢,所以人口密度不够也不行。”

长春东北风剧场也曾在天津投资一两千万元开设剧场,但是几个月下来赔得血本无归。原因很简单,没有名人效应——假如魏三去天津,票房就非常好。

徐凯泉和东北风老总马普安也想利用拍电视剧的方式挣钱,但又是血本无归。因为赵本山模式是很难复制的。

刘双平说:“我们是自己找到了一条我们认为比较好的产业链,或者盈利模式,我们两个主业,一个是演出,一个是影视,这两个形成一个产业链,我们通过影视剧打造明星,通过明星火我们的舞台,互相呼应,互相支持,基本上形成完整的产业链,这是我们能够良性发展能够成为老大的主要因素。别的东三省剧场跟我们没法比,东三省很多二人转演员,当时跟赵老师一起的很多演员也很优秀,为什么跟赵老师不能比?他们完全被我们这个时代淘汰了。”

二人转危机:创作枯竭,相互模仿

可以说,现在是东北文化的黄金年代,但是一种潜在的危机感一直存在。乔杰说:“正因为东北文化底蕴没有那么深厚,那么源远,所以二人转吸纳性非常强,能吸百家之长,能融会贯通,可以把戏曲和二人转混着唱,别人听了是包袱,好笑。别的曲种很难做到,这是二人转本身具有的,它变,随时随地可以变,所以赵本山在舞台上即兴感特别强,特别灵活,没有条条框框。”但同时乔杰也一针见血地说,“艺术本身包含的文化底蕴,从文化角度说,二人转有什么文化?哪有文化?只是适应了现在市场需求,这东西应运而生,火了。”虽然二人转这种艺术形式依靠它自身特点一直存在,但是如果它想有更高的发展,自身文化底蕴的缺陷可能是阻碍它继续发展的障碍。尤其是,当今天的二人转越来越远离二人转的时候。

乔杰说:“包括赵本山团里的高徒们,仍然没有文化,剧本都看不了,只能认识个把字,只能靠口传。我在想赵本山下面这么多徒弟,它的怪现象是一帮没有文化的人在搞文化。”

宫庆山说:“现在的二人转也不像过去的二人转那么唱,它完全是以取悦观众、搞笑为主,它也是从农村移到城市,它原本是农民的二人转,现在农民反倒看不了了,看二人转要通过电视去看。”

创作目前成了二人转的死结。孟凡坤说:“现在二人转是‘天下一套磕’。我也抓过创作,但效果不好。我说二人转要改革,打破‘天下一套磕’现象,组织人创作二人剧,演了3天我感觉效果不好,给枪毙了。毕竟是二人转演员,不是表演系毕业的,一表演就完蛋了。”刘双平也认为创作也是本山传媒下面二人转演员面临的最大问题:“我们对创作非常重视,但是由于我们是领军的,我们推出的东西一下子就会被别人掏走,你没有可能阻止别人的模仿,你唯一的可能是不断创新,你要做的东西,比如创新晚会,小地方很难模仿。二人转创作和别的艺术形式有区别,二人转演员一般是以自我创作为主,以单位创作为辅。赵本山有时间每个节目都看,看完后开会点评,一个包袱经过他的点评就很响。但是不管怎么样,二人转的创作对我们来说是最大的压力。”

张猛说:“二人转已经枯竭到一定程度了,你隔两天去看也只能看到一个故事换汤不换药地讲,也是那个包袱,到哪都是那几出。没有强大的创作团队,全凭二人转演员自身的智慧,现在上网也都会了,无线也都明白了,都靠这些办法,手机传个段子再改一改,毕竟是有限的。因为每天都在马不停蹄地演出,在舞台上是个惯性的状态,应该休整一段时间再演,不然就伤了。你让所有演员在台上不思考,张嘴就来,舞台上流利得一塌糊涂,生活中不会讲话。这块一定得有人。小沈阳要是聪明的话,他们要想能够将来有一天真的在中国娱乐圈里面活几年,现在应该去物色一些能够帮助他们的人。”

宫庆山对目前二人转这种创作匮乏相互模仿的现象看得非常透彻,他说:“现在观众已经视觉疲劳了。15年前,这种形式出现在舞台上的时候,大伙都觉得很新鲜,两个人拿着扇子就说上了唱上了。十几年了,还是老一套,就这点玩意儿。为啥小沈阳的东西全国人看了都觉得搞笑,但是东北人不买他的账?就像小沈阳那种表演打扮,东北遍地都是。他也就是靠中央电视台这个权力媒体,那舞台谁上谁火,再一个就是有赵本山这杆大旗给他飘起来了,不是他艺术本身能说明的东西,所以小沈阳根本火不了多久。现在二人转舞台上,演员唱小帽不会超过6个,《小拜年》、《双回门》、《送情郎》、《月牙五更》,完了,再没有了,二人转小帽有多少个?九腔十八调七十二嗨,我这几年整理的就有100多个,各种曲牌,但演员不会,上台就小拜年。再有就是《大话西游》、《上海滩》,你到哪儿看都是这些玩意儿。台上一张嘴,台下的人都能知道是啥。再有一个,如果有个人包袱抖火了,3天之内,整个东北二人转舞台上全是这个。而且他没有文化,像孙小宝念过初中,算有文化人、高材生,大部分是没文化。包括我写过很多东西让他们录音录像的时候,那得一句一句教,先录音然后再对口型录成光碟。因为他不识字,你说这样的人他怎么创作?而且现在最遗憾的是这些老板总觉得二人转演员是万能的,他啥都会。原来和平大戏院还有个创作班,现在彻底黄了,从导演、艺术总监到作词作曲全都没有了。比如说小沈阳的东西是谁的呢?是田娃的。田娃的是谁的呢?是周云鹏的。小沈阳那个装扮有个叫小贵子的演员早就那么穿了。在长春,名角要么被赵本山挖走了,要么成了名进了演艺圈,不屑这个舞台,但唱一场要两三万块。剩下的这些新生代,他们又没有新东西,都是重复人家的东西。”

张猛说:“你既然有本事能让这个民间艺术到今天这样,那么扶持就应该是双向的,不是单向的,如果是单向的不就变成一个投机的买卖了嘛。那些老的东西谁来扶持?到处去扩张,说今天我可以在这儿做剧场明天我可以在那儿做剧场,这种扩张有意义,是传播,可是传播你同时还要扶持啊,它是叫文化遗产。可是作为文化遗产,谁来扶持它?今天东北有好多二人转速成的班,唱首歌教你俩小品再教你吹个葫芦丝,出徒一个,你没有这种真正的老的基础的东西从何而来呢?现在变成了快餐式的、标准化式的,说必须要上网找笑话、改编,然后看谁出了新歌高度模仿,那不就变成这个了?你接受采访的时候大谈东北文化大谈土地,我们离不开土地我们要回归到土地,你回哪儿去了,是要回艺术的土地,是东北这个地域造就了民间艺术。”

这里不妨分析一下,赵本山之所以能在春晚舞台上屹立20多年,跟他后面的一群创作班子有直接关系,这群创作团队多是上世纪50年代生人,赶上过“文革”、上山下乡,“文革”结束后又上大学,有生活,有经历,同时也有文化,又有创作激情。崔凯、宫庆山、乔杰、张超、张惠忠等这一批人是后来复兴二人转这门艺术的幕后力量,但是现在的创作队伍出现了断层,慢慢把创作重心向演员一方倾斜,这是导致二人转小品越来越经不住推敲的原因。现如今,没有任何一个演员能像赵本上那样幸运,有那么多创作者为他保驾护航。赵本山本人比任何人都清楚这一点,但是他也无能为力。

谁来接赵本山的旗?

关于东北文化现象,乔杰认为,它只是一个海市蜃楼,“因为赵本山现象出现了东北文化现象,如果没有赵本山的现象,东北文化的现象还存在不存在?”

张猛说:“我觉得有一种泡沫感,但这个泡沫很实在,大伙看得到,也许不会碎,只要董事长不倒,泡沫还会有的,只要泡沫还有我们就在泡沫里待着,泡沫碎了他们会回归到地上了,他们才知道原来是这样的,他们才能再重新开始。”

而另一个要面对的事实是,东北文化的大旗还能飘多久,也就是赵本山这杆大旗还能飘多久?目前东北文化有点像当年的京剧、豫剧、评剧和黄梅戏,或许这种地方戏曲都有一个所依撑的旗手,一旦这个旗手消失,这门艺术就会走向衰落。二人转是否会走向这条路呢?

乔杰说:“像现在这么鼎盛,就不好说了,可能和其他地方曲艺一样,各领风骚。”

刘双平认为,赵本山与当年的侯宝林、梅兰芳这样的大师不同之处在于,他把二人转产业化了。“他的贡献跟其他民间艺术大师比有共性的,也有个性的。我们现在这么大的群体,这是很大的力量,不是他单个的。民间艺术要发展需要大师,这是规律。另外他一直没有离开二人转这个产业,没有离开民间,二人转要接地气,这是至关重要的。而且我们会建立一套可持续发展的运营机制,把企业打造成一个百年老店。”

赵本山去年因病做了一次大手术,术后他表示过,尽量上春晚,如果上不了,大家也不要失望。赵本山还可以撑几年,但他终究会退下来的,没有赵本山的春晚是什么样?语言类节目的魅力是否还会一如既往?即便本山传媒用他们最优越的方式可以打造出上百个明星,但赵本山这样的演员是可遇不可求的,就目前而言,他的弟子们是无法扛起这杆大旗的。

对于二人转剧场的经营者,他们不希望赵本山这杆大旗倒掉,霍燃说:“我们也希望他身体健康万寿无疆,他有三长两短对我们业内是很大的影响。”孟凡坤也表达了类似的看法:“有一条是肯定的,赵本山把二人转办得越多演得越好,沈阳甚至东北各家二人转生意肯定跟着火,这是没错的。前一段时间赵本山病了,个别人告诉我时,表情好像喜剧一样,我非常生气,我说这不是好事这是坏事,本山大哥身体要有毛病,咱们这个剧场的生意肯定赶不上以前了,这是百分之百的。我们说穿了就是吃人家的喝人家的,他把二人转带到央视去,出了名火起来了,咱们这些二人转剧场都跟着沾光。”■

(实习生魏玲、郭闻捷对本文亦有贡献)(文 / 王小峰) 繁荣文化危机东北