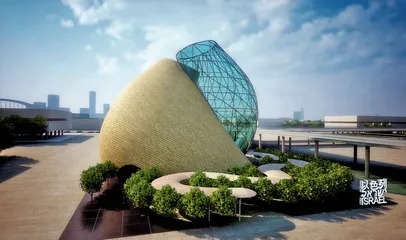

以色列馆里的“对话”

作者:贾冬婷 ( 世博会以色列馆效果图

)

( 世博会以色列馆效果图

)

对话

“一年多前的一天,在古城加法的一艘古老木船上,夕阳西下,我和合作设计师普罗斯普·艾米尔(Amir Prosper)坐在一起喝酒,想象着以色列馆该是什么形状。后来,地中海的原石、贝壳、蓝天,都被纳入了设计中去。”以色列馆设计师渡堂海(Haim Dotan)向本刊记者展示了他当时的一系列草图,两个缠绕上升的曲面,一虚一实,状如海中贝壳。“这一造型源自很多犹太传统意象,比如环抱在一起的双手,安息日期间吃的麻花状面包哈拉(Challah),或是光明节里点燃的蜡烛……当然,你也可以把它想象成中国哲学里的一幅具象的太极阴阳图。”

“2005年从黄山回来后,我意识到山峰也是建筑,山与山之间的空间,正如建筑中的空隙间隔。人们透过建筑物的形状所要表现的含义就是与自然之间的对话。”渡堂海说,以色列馆不像传统的“盒子”建筑,它的流动曲面不会挡住阳光、空气,不会限制思想,是一座更加人性、更加柔软的建筑。

长发披肩的渡堂海谈起以色列馆来充满感性:“今天有人对我说,从某个角度看,它像一个心脏。尤其是傍晚的夕阳把它染红的时候。”他展示着刚刚在世博工地拍的照片,作为先锋之一,以色列馆的外观已经基本完工了。

现场照片中,以色列馆的两部分对比强烈:一部分由原石建造,内敛、包容、厚重,代表犹太人的根和历史;另一部分由玻璃构成,透明、开放、轻巧,代表以色列的创新技术和未来。

( 以色列馆内部效果图 )

( 以色列馆内部效果图 )

大部分世博展馆会后要移除,因此,最重要的是快速简便地安装和拆卸。设计师先用3D制图软件绘出精确模型,准备了70吨可再生轻型钢材,之后制造商按照模型同比例数据来切割钢材、玻璃等材料大小。现场施工时,只要工人两两搭配就可把拆卸式钢管相互扣连,支起结构骨架。渡堂海称之为一种“知识技术”,设计上的高技和建造上的低技的结合。

对比的两部分相互缠绕上升,正是渡堂海想要表达的主题——“对话”,人与自然,过去与未来,即时与永恒,大地与天空,虚与实之间的对话——暗喻了人与人、人与地球、国家与国家间的关系。

( 形如“海贝壳”的以色列馆

)

( 形如“海贝壳”的以色列馆

)

“一系列对比也发生在以色列的现实层面:你能很快地从古老到现代,从神圣到世俗;地理上,处在亚、非、欧三大洲中间,也是三大宗教的交汇处。南方是沙漠,北方是山脉,东部是死海,西部是地中海。”以色列驻上海总领事馆副总领事蓝天铭(Amir Lati)对本刊记者说,包括他的家族在内的大部分以色列家庭都是从世界各地移民而来的,80%是犹太人,20%是非犹太人。“即使在这20%中差异也很大,既有虔诚的信徒,也有无神论者。”

对以色列来说,政治问题是一个十分敏感,但又难以完全绕开的话题。“对话”暗示着一种解决办法,至少是一种态度。这也是渡堂海的设计方案从23个竞争者中脱颖而出的原因。蓝天铭对本刊记者说:“在新闻里每天出现的以色列,是一个充满了冲突和争端的地方。但是,这并不代表完整的真实的以色列。”

( 蓝天铭 )

( 蓝天铭 )

“挖掘大脑甚于油井”

作为最早一批确认参展的国家之一,以色列得以优先挑选国家馆的位置。蓝天铭说,这也是以色列第一次以国家自建馆的形式参加世博会,并投入了约4800万元人民币修建,也是史无前例的。最终,他们选择了紧邻中国馆的位置,那里是整个园区的中心。

( 渡堂海 )

( 渡堂海 )

渡堂海分析,观众可以从两个层次看到以色列馆,一个是地面层,另一个是站在园区中心6米高的人形天桥上。问题是,怎么来吸引桥上观众的视线呢?而且以色列馆面积较小,怎么能让外面更多的人看见?以色列馆北面是一个大广场,渡堂海出人意料地把主入口放在了南侧。这样,玻璃面刚好朝向天桥,桥上来往的人可以在一定高度上欣赏展馆内的动态。而且这样一来,入口坐北朝南,曲径通幽,渡堂海认为,这也是对中国传统的尊重。

一条蜿蜒步道引导参观者进入主体建筑,四周绿树环绕。这是“低语花园”,以色列馆的自然部分。这条步道由曲面顶棚覆盖,可以遮蔽灼热的阳光或突如其来的大雨。这里将种植54棵以色列特色的橘子树,人们可以和树木直接对话。为什么是54棵呢?渡堂海说,因为“18”在犹太人心目中是一个幸运数字,就像中国的“8”一样。不过它不是代表财富,而是“生活”,因为“18”形似希伯来文的“生活”。在以色列,人们经常会挑选18或18的倍数的礼物送给尊者或长者。54是18的3倍,也是幸运数字。

这座花园中将以多媒体的形式展示以色列的现代农业,其中之一是造就其经济奇迹的高科技节水灌溉技术——滴灌。蓝天铭说,死海,陆地上海拔最低处,含盐量极高的湖,几乎是留给以色列唯一的自然资源。除此以外,这个国土面积仅2万平方公里,人口750万的国家,再没什么惊喜可言。上世纪末,美国作家马克·吐温来此踏访,失望地写道:“在所有景色凄凉的地方中,这儿首当其冲。这是一块没有希望、令人沉闷的土地。”

就水资源来说,2/3的土地是沙漠荒山,全年7个月无雨,人均水资源仅270吨,只有世界平均水平的3%。1948年建国之初,以色列就把农业作为立国之本。开国总理古里安认为以色列的未来在南方沙漠,1963年耗资1.5亿美元、耗时11年建成145公里长的北水南调输水干管。但农业革命的起点是60年代发明滴灌后。1962年,南方沙漠哈特泽里姆基布兹农民偶然发现,水管漏水处的庄稼长得格外好,后来经过试验证明,滴渗灌溉是减少蒸发、高效灌溉及控制水肥农药最有效的办法。滴灌系统如今已发展到第6代,80%的产品出口,世界上有80多个国家使用其滴灌技术。滴灌同时也启发了水资源的多项利用技术,以色列70%的水都可重复利用。

蓝天铭说,滴灌是一个典型的例子,为以色列在短短几十年就实现了从农业国到工业国的飞跃提供了注脚。以色列人自称“挖掘大脑甚于沙特挖掘油井”,因为对以色列人来说,一代代移民迫使他们寻找生存之道,而建国之初的困难也是无法选择的,只有充分挖掘大脑,找到创新之路。由此,以色列馆主题被确定为“从创造到创新”。

穿越花园进入主体建筑,高24米,分为两个独立而又相连的空间:光之厅与创新厅,分别展示以色列的过去和未来。“有趣的是,与人们预料的正相反,在玻璃的光之厅,你可以看到历史;而在石头的创新厅,则面向未来。这也是内容和材质之间的一种对话。”蓝天铭说。

光之厅里,上升的通透空间代表人与人的关系。在落地玻璃窗的环绕中,自然光照射进来,象征未来、乐观和突破。沿着多媒体展示的弧状墙壁,从圣经故事,到大卫王、所罗门王开创的盛世,到爱因斯坦开创的物理学突破,一路走过4000多年的以色列历史。从早到晚,展馆外天桥上的更多人可看到投射在15米高的玻璃墙上的视频,同时看到展馆内的场景,实现内外空间的对话。

穿过光之厅是一个高20米、可容纳300人的空间,这是创新厅,整个以色列馆的高潮所在。首先,参观者将来到众多光球面前,每一个光球中会出现一个人物形象,有的来自以色列本土,有的来自中国,以希伯来语和汉语传达问候。而后,在空中飘浮转动的众多光球将进行一场耗时约10分钟的360度多媒体展示,代表以色列在考古、农业、食品、医药、环境、音乐、文学等众多领域内的创新和技术突破。渡堂海说,他们将通过一种全新的高科技媒介——球状三维播放器,来展示被誉为“世界研发中心”的现代以色列。夜晚,创新厅外墙的石头表面上将呈现以色列旅游地的影像。

通过不断“挖掘大脑”的过程,以色列实现了小国家的一系列大创新。作为以色列的移民第2代,蓝天铭自豪于他们只用一代人就实现的奇迹,比如以色列拥有3000多家高科技企业和新兴企业,密度居世界前列——仅次于美国的硅谷。风险投资基金也仅次于美国,位居世界第二。除了美国和加拿大,以色列在纳斯达克上市的公司在全世界是最多的。他抓起手边的文件袋说:“看看这里面有些什么。几张纸,这是中国的发明;一个U盘,现在人人都用,你知道这是10年前以色列的发明吗?还有这个‘胶囊内镜’,普通药丸大小,吞下后就可以让它随胃肠蠕动做全程的消化道摄影,代替痛苦的胃镜检查。这也来自以色列人的疯狂想法。”

犹太人在上海

对建筑师渡堂海来说,上海有着不同寻常的意义。不仅是因为这几个月他为了以色列馆频繁来到上海,而且,他的外祖父母1905年从俄罗斯来到上海,一直生活到大约1920年,他的母亲1919年也出生在这里。

渡堂海一家的故事并非特例。蓝天铭说,事实上,上海曾是犹太人最大的聚居地之一。“犹太人历史上最大规模的移居有三波:第一波是在19世纪中叶,来自英国势力范围内的巴格达、孟买、新加坡等地,大多是英籍商人和实业家。最有名的是沙逊家族,随之原籍巴格达的塞法迪犹太人如哈同、嘉道理等也纷纷前来。第二波是19世纪末20世纪初,俄罗斯犹太人逃离,经西伯利亚、哈尔滨,辗转来到上海。渡堂海的祖父母就属于这一批。第三波是在1938年希特勒占领奥地利之后,上海是世界上少数几个不需要签证的地方之一,成为犹太难民的一个重要的避风港。这一时期进入上海的犹太人总数等于前往澳大利亚、加拿大、印度、新西兰和南非的犹太人人数的总和,大部分集中在虹口区一块0.75平方英里的区域里。”蓝天铭说,上海对犹太人的接纳,尤其是在“二战”期间作为“诺亚方舟”,让这里成为犹太人心目中的一块吉祥之地,避难之所。这也是这次以色列如此重视上海世博会的原因之一。

每天,在上海居住的以色列记者迪夫(Dvir Bar-Gal)都会带一个参观团到大街小巷寻找当年犹太人的记忆,他们大多是到上海来旅游或经商的犹太人。与犹太移民的时间顺序吻合,迪夫的旅程从和平饭店开始。这里原叫沙逊大厦,是第一代主人——犹太人沙逊财富和权力的象征。迪夫喜欢这里,是因为从它的屋顶眺望外滩很不错。但现在这座标志物在翻修,他的眺望塔改在了旁边的外滩18号。

下一站是虹口,当年无国籍犹太人最大的聚居地。与和平饭店不同,这里是另一个阶层犹太人命运的缩影。临街的两栋居民楼是这一区域的标志,保留了当年的犹太建筑特色。周围的一些狭窄弄堂原来也是犹太人的居所,有些门楣上至今留有六角形大卫星标志。区域中心的霍山公园纪念碑上记载着那段历史:“第二次世界大战期间,数万犹太人为逃避法西斯迫害来到上海。日本侵华当局以犹太难民无国籍为由设立隔离区,对他们的行动加以限制。此区域西起公平路,东止通北路,南起惠民路,北至周家嘴路。”

这里的犹太教中心摩西会堂如今已经失去了其宗教作用,成为犹太人在上海的纪念馆。为什么上海会成为犹太人接纳地呢?迪夫对本刊记者分析,上海是一个开放的港口城市,任何人来都不需要签证,并不像欧洲那样排犹;当时世界上其他地区经济不景气,都不愿意大规模接收难民;“二战”期间也很少有像何凤山那样的驻奥地利大使给犹太人发放签证,让他们最终到达上海。

“二战”后,犹太人陆续离开上海,这段历史已经模糊。迪夫正致力于拍摄纪录片,并找寻当年的犹太人墓碑。“上海原本有4个犹太人墓地,‘文革’时都消失了。我们自2001年底一直在附近乡下寻找墓碑,它们被当做桌子、搓衣板、铺路石……现在已经找到了80多块。”

渡堂海的寻根之旅则始于1985年。那一年,他刚刚在日本工作一年,想来中国寻找东方文化的根,同时也是寻找自己的一部分背景。那是属于一个年轻人的狂热旅行,在中国仍未开放的80年代中期,寻找食物、旅馆、衣物等,得到的回答都是“没有”,但淳朴和热情是一扇门,打开他通往香港、桂林、重庆、北京、西安、拉萨的4个月行程,最后来到上海。

“1985年那次我站在虹口的大街上,给我母亲打了个电话,她哭了。”但是要寻找当年母亲出生的房子,几乎是不可能完成的。“那里变化太大,那个没有门牌号的房子可能早已消失。母亲离开上海时还很小,什么也不记得。我也曾试图挖掘祖父母一辈的记忆,但他们那一代后来分散在世界各地,如今或者已离世,或者只能忆起支离破碎的印象,拼不成完整的故事。”渡堂海说,他想在以色列馆完工后去当地老照片和档案库里寻找,打捞他属于上海的那部分历史。■

对话是一种交流工具

——专访以色列馆设计师渡堂海

三联生活周刊:你是如何找到“对话”这一概念,来表达以色列的国家形象的?

渡堂海:与中国相似,以色列也是一个古老的国家,有4000多年历史。我们希望通过以色列馆表达古代犹太文明和以色列未来的一次跨越时空的对话。

过去和未来的对话,最重要的不是握手或者拥抱,而是互补。犹太教是世界上最古老的宗教之一,历经颠沛流离,但至今没有断裂,从一部《圣经》一直走到爱因斯坦的物理学突破,再到以色列如今在多个领域的创新。一方面,归功于我们对传统、教育和精神伦理的重视;另一方面,也来自于犹太人与这块土地的心灵联系,无论身在何处,都分享共同的价值观。

三联生活周刊:如果这两部分代表过去和未来,你对以色列的现在怎么看?

渡堂海:我认为,现在对以色列来说,最重要的不是黄金,不是天然气,也不是原油,而是教育,关于下一代的未来。现在的孩子都生活在互联网上,1间教室里40个孩子,信息渠道不是1个,而是40个。如何通过教育培养孩子们开放的思维,是最重要的。我们小时候的学校记忆都是围墙、盒子,窒息着思维。作为建筑师,我目前在很多学校项目中致力于建造一个更柔性的空间,校舍像自然界中的石头一样圆滑,校园的中心是开放绿地,连接着自行车道和运动场,山脉和天空。

另一个重点是和平。以色列自建国以来就冲突不断,但并不代表我们已经习惯,我们渴望和平。但我们的日常生活并不像电视新闻里那样,并不会觉得压迫或者提心吊胆。

三联生活周刊:“对话”是你所找到的解决之道?

渡堂海:对话是一种交流工具。就像《圣经》里的故事,人类联合起来兴建能通往天堂的巴别塔,为了阻止这一计划,上帝让人类说不同的语言,使人类相互之间不能沟通,人类自此各散东西。

我认为关键是“给予”,但人们往往想要“分享”,分享食物,分享土地,分享更多……给予是什么?是对他人、对自然的理解和尊重。《圣经》另一则故事讲到,3000多年来,土地耕种6年就停下来1年,让土地休息,如此良性循环。这是人与自然之间付出与接受的互补,如今我们却忘了。这也是中国哲学的一部分。

三联生活周刊:你对中国哲学的兴趣也给了你设计以色列馆的启示?

渡堂海:我在老子的道家哲学中领悟到了阴阳之法,这给我提供了很大的创作空间。比如两个对比又对话的元素,就是道教的阴阳。“54”棵树的运用,也像中国的“风水”一样。

另外,我认为重要的一点是“空”和“无”的差别。“空”的空间在以色列馆中可以填充很多内容,如以色列的历史和未来;“无”则体现为玻璃体内与外的对话。

三联生活周刊:你建筑设计的灵感来源?

渡堂海:我的名字“Haim”在希伯来语中意为“生命”,犹太人祝酒时都会说:“Haim!”我出生在耶路撒冷传统的犹太人社区,一个古老的石头房子里。那是一个有很多历史和故事的城市,那些金黄色外墙的石头都像老人的脸,小时候穿梭其间,我听到了很多古老的犹太故事。我先去了一个犹太教学校,非常传统,那是我的根基。之后则是一所非常现代的学校,在科学和艺术方面的教育质量很高。这对我来说是一个很大的转折。22岁我去了美国,在纽约跳了一年现代爵士舞,就像迈克尔·杰克逊那种。之后我决定去加州学建筑,在美国做了十几年建筑师,上世纪80年代搬回以色列,成为国际建筑师。

我的历史奠定了我的三大灵感来源:自然,科技与犹太精神。

三联生活周刊:为什么后来选择回到以色列?

渡堂海:不是选择,是命运。80年代美国面临经济危机,工程量大大减少了。那时我赢得了一个以色列重要项目,我为此搬回以色列1个月,之后留下了20年。我现在上海6个月,或许今后20年的重心都会在上海。■

(文 / 贾冬婷) 馆里中国犹太人对话以色列旅游上海以色列