奥威尔去世60周年

作者:薛巍 ( 乔治·奥威尔

)

( 乔治·奥威尔

)

奥威尔的牢骚

1月21日是奥威尔去世60周年纪念日。英国作家朱利安·巴恩斯去年在《纽约书评》上撰文说,奥威尔会惊奇、生气地发现,他自1950年去世后,成了英国的国家财富。

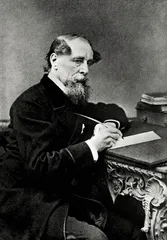

巴恩斯认为,这是因为人们可以根据他们自己的需要,对奥威尔的作品加以诠释。“奥威尔谴责了大英帝国,这让左派感到高兴;他谴责了苏联,这让右派感到高兴;他提醒人们注意语言的误用对政治和公共生活的败坏作用,这几乎让所有人感到高兴。他说好的语言就像窗玻璃,这让虽然是莎士比亚和狄更斯的同胞但不信任幻想写作的人感到高兴。”

奥威尔不信任任何聪明人,把高深、知性当做贬义词,他讨厌布鲁姆日,希望《汤姆大叔的小屋》比伍尔芙的作品更不朽。他对社会精英很尖刻,认为统治阶级很愚蠢。1941年,他说英国是地球上最讲究阶级的国家,被又老又蠢的人统治着,但他又认为统治阶级道德上很好,打仗时会准备牺牲自己。他带着同情和义愤描写了工人阶级的状况,认为他们比知识分子聪明,但认为他们盲目、愚蠢。

奥威尔在很多方面都很英国:他不喜欢理论和不是得自经验的普遍性结论。他是一个道德主义者和清教徒,虽然同情工人阶级,但是受不了污垢和人身上的气味。他丑化犹太人到了反犹的地步,讨厌同性恋。他不喜欢外国食物,认为法国人根本不懂烹饪,在摩洛哥看到瞪羚就让他想起薄荷酱。他制定了严格的泡茶规则,很罕见地感情用事了一回,想象完美的酒馆的样子。他对美食、衣服、时尚、运动、一切琐屑的事物不感兴趣。他喜欢树和玫瑰,很少提及性。他首选的文学形式是随笔。他单枪匹马地讲真话。

( 狄更斯 )

( 狄更斯 )

读奥威尔的随笔,会发现他非常固执己见。他是一个规则制定者,他的规则总是对别人不以为然。他是一个伟大的异议作家。在《书店回忆》中,他说开书店是苦差,会让人失去对书的爱好,顾客往往是小偷、偏执狂、傻子,最好的也不过是自欺欺人者——总是“想要”读狄更斯的人。在《英格兰你的英格兰》中,他谴责英国左翼知识分子通常都是非建设性、爱发牢骚的人——“这两个词正适合他本人。他56岁就去世了,很难想象,到了领养老金的年龄时他的固执会达到何种程度。”

战后出生的人担心,到1984年,《1984》中想象的社会会变成现实。今天,英国人的自由减少了,他们是地球上最频繁地被拍监控录像的人。但1984年也让人感到释然——小说中的描写没有完全变成现实。

( 《北回归线》(中文版)

)

( 《北回归线》(中文版)

)

奥威尔的很多预测都没有变成现实,但他的一些话和比喻已经深入到人们的意识乃至潜意识中。“如果我们希望未来奥威尔所有的警告都得到了注意,《动物农场》变得过时,世界先要经过很多独裁者和压迫制度。”

奥威尔像狄更斯一样憎恨暴政,他在关于狄更斯的随笔中区分了两种革命者:一种是改变人性的人,他们相信如果改变了人性,一切社会问题都会消失;另一种是社会工程师,他们相信一旦解决了社会问题——使它更公平、更民主,人性的问题就会消失。这两种人“对不同的人各有吸引力,大概还有在一定的时候互换的倾向”。狄更斯是改造人性的人,奥威尔是改变社会制度和结构的人,因为他认为人性很顽固,改变不了自己,“总是有个新暴君在等着从老暴君那里接过手来,一般不是那么坏,但仍是暴君。主要问题——如何防止权力被滥用的问题——仍未解决”。在这个问题解决之前,奥威尔仍将是一个有现实意义的作家。

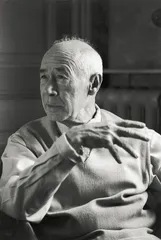

( 亨利·米勒 )

( 亨利·米勒 )

4部关于失败的小说

奥威尔在20世纪30年代写了4部小说,依次是《缅甸岁月》、《教士的女儿》、《让盾形花继续飞扬》和《上来透口气》。美国弗吉尼亚大学英语教授迈克尔·列文森说,奥威尔在写这4部小说的时候,很清楚他是在现代主义的高峰之后及其阴影下创作。同时,他从来不让自己忘记堕落的社会现实,担心着即将来临的战争灾难。

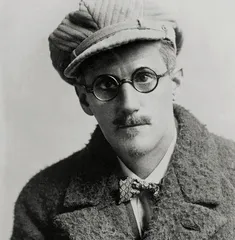

( 乔伊斯 )

( 乔伊斯 )

奥威尔一直把写小说当成他的职业,虽然他早期的小说创作接连失败,而他的新闻报道非常成功。30年代,他的5部长篇报道——《巴黎伦敦落魄记》、《去维冈码头之路》和《向加泰罗尼亚致敬》等都受到了好评。但奥威尔仍不懈地写小说,而且这些小说都跟失败有关。“学者和普通读者都不太关注这4部关于失败的小说,认为它们只是奥威尔对新闻报道的偏离,或在《动物农场》和《1984》成功之前失败的尝试。但它们表现了奥威尔在现代主义之后面对社会的堕落时所做的坚定、坚韧的努力。”

牛津大学英语教授约翰·凯里认为,《上来透口气》是第一部正视全球污染的英文小说,是奥威尔战前所写的4部小说中最优秀的一部,是20世纪最令人快乐的书之一。“奥威尔故作阴郁的智慧和乐于战斗的判断力让小说读来滑稽有趣,同时也不乏鼓舞人心的现实主义力量。”他说。

( 奥威尔的代表作品《英国式谋杀的衰落》(中文版)及《1984》 )

( 奥威尔的代表作品《英国式谋杀的衰落》(中文版)及《1984》 )

这部小说已略具《动物农场》和《1984》的雏形。小说的主人公保灵预见到德国要对伦敦发动空袭,他脑子里总抹不去极权主义暴政的景象,此番景象奥威尔预言,会在空袭结束后吞噬半个欧洲。在小说结尾,保灵看到一群猪正向他狂奔而来,吓了他一跳,后来才发现原来它们是戴着毒气面罩的小学生。

1946年,奥威尔在《我为什么写作》一文中说:“西班牙内战和1936至1937年之间的其他事件决定了天平的倾斜。我在1936年以后写的每一篇严肃的作品都是直接或间接地反对极权主义和拥护民主社会主义的。”这一声明准确地抓住了奥威尔在30年代中期做出的政治承诺,承认他选择了社会主义。但列文森指出,这段话忽略了他思想中与此对立的一个倾向,那是《上来透口气》的核心。这一倾向是奥威尔读了亨利·米勒的《北回归线》之后的结果。

1935年,奥威尔评论了亨利·米勒刚出版的《北回归线》,他说:“这本书立刻引起注意的是它对风流邂逅的偶然事件的描写。这些描写做了一定的尝试,要触及到真正的事实。如果它能引起批评界的注意,它无疑会与《尤利西斯》并列,不过这样并列是相当错误的。《尤利西斯》不仅是一本好得多的书,而且用意也完全不同。乔伊斯基本上是一个艺术家,米勒则是一个观察细腻但是感情麻木的人在把他对人生的看法说出来而已。”

奥威尔把《上来透口气》的主人公乔治·保灵刻画成一个普通的享受感官快乐的人。跟《尤利西斯》中的布鲁姆一样,喜欢享受美食、美酒和性带来的快感,他求知欲很强,爱读书(但绝不是个学者,看的都是大众读物)。保灵没什么缺点,他的一个显著特点就是胖,但胖对奥威尔和保灵来说是一项优点,长胖让人变得不会对事情太较真,胖子过的是一种轻喜剧的生活,胖人总是受欢迎,胖子跟任何人都能相处融洽,随便自然。

保灵随时准备享受生活,但历史打破了他的本能寻找快乐的过程。奥威尔把他刻画成一个普通人,是文明的基础。但保灵遭到了灾难的包围。战争即将爆发,现实生活也很无望,人们拼命在卖东西,“大多数人采取的形式是出售他们自己”。在批判当代生活方面,《上来透口气》延续了前几部小说的路子。不同的是,这部小说的立场——其人物和语调——是肯定和接受。保灵的生活很单调,婚姻也不美满,但他仍然能够自得其乐。

奥威尔是否悲观?

列文森说:“《上来透口气》是奥威尔30年代所写的最深思熟虑的作品,因为他形成了一套有条理的思想,这也体现在他写的论文《置身鱼腹》中。这篇论文巩固了他对文学史和小说的功能的看法。”论文中说,乔伊斯、劳伦斯、赫胥黎等人的作品都有一种对人生的悲观感,他们放弃了进步的概念,看穿了时代的感伤和虚伪。现代主义者虽然很严肃,但对政治生活没有意识,随后钟摆摆向另一边。在30年代初出现了一场新的运动,奥登等人肯定了文学的责任,回应时代危机。他们打破了悲观主义,把文学看做一种政治干预。但奥威尔拒绝这种政治文艺。他认为奥登等人迷失在了一种自以为是的幻想中:由于没有其他形式的信仰,他们用政治取代了宗教。到30年代末,这种做法的缺陷暴露了出来。

奥威尔说,历史的教训是,作家置身于政治之外时写得比较好。这一说法让人感到惊讶。不过在1939年,奥威尔在脱离政治和干预政治之外走向第三条道路。这时亨利·米勒成了一种选择。他将文学的政治冲动放在了一边,他“置身于鱼腹之中”,不会在刮着狂风的大海里淹死,也不负任何责任。他看见了世界上在发生什么,但他没有去改变或控制的冲动。他像约拿一样,任自己被吞下,被动地接受,“接受的办法是不负责的,但也是人道的”。

《上来透口气》的主人公保灵就像约拿一样,他既不理解政治世界,也不想去改变它,他只想重新找到快乐之道。小说描绘了保灵小时候纯真的生活,自由自在地钓鱼。《上来透口气》中的钓鱼就像《北回归线》中的性,如保灵所说:“钓鱼是战争的反面。”而且《上来透口气》比《北回归线》更加现实主义,前者写的是普通大众的生活,后者写的虽然是流亡在巴黎的文人的生活,但关心的是人们的饮酒、谈话、思考和上床,而不是人们的工作、婚姻和养儿育女。

保灵离家出走,寻找过去,被资本主义毁掉的乡间生活。他也思考了未来,即将到来的毁灭性的战争。未来像过去一样,被当前无聊的工作、一成不变的生活、希特勒给毁掉了。现在在冲向灾难,唯一的希望是打破它的束缚,找回过去和未来。这是保灵的使命和他的平凡所具有的天赋。他的欲望是普通的、感官的,但他能看到知识分子看不到的东西。“我不是个蠢人,也不是个学问很高的人。老天作证,人们觉得一个一星期挣7镑、有两个孩子的中年人不会有的兴趣,我也不会有。但是,我又有足够的识别力,知道我们习惯过着的旧生活方式已被连根锯断,我能感到这正在发生。我能看到战争在逼近,也能看到战后的景象:领食物的队伍,秘密警察,还有告诉你该怎样思考的大喇叭。”奥威尔说。

《上来透口气》表述了这样一种可能性:灾难即将来临。唯一意识到面前的危险的办法是回顾过去,它能提供得体的标准。保灵仅专注于他普通的欲望、兴趣和希望,就能比周围的人看得更清楚。他认识到了危险,但他什么也没做。眼光最敏锐的普通人也没能阻止战争。保灵回到家,谎言被妻子揭穿,他决定听天由命:“我干吗要操心将来和过去,既然将来和过去都不重要?不管我有过什么动机,现在我都不记得了。”奥威尔认为资本主义及其产物(法西斯主义、帝国主义)暴力地打破了生活之河的重建过程。保灵无可奈何,只能接受现实,但如果他凭着他普通人的辨别力去做,他能够让我们不要忘记自己是谁。

保灵最后非常心灰意冷:“旧的生活方式的确是玩完了,到处去寻找它,纯粹是浪费时间。炸弹,领食物的队伍,胶皮警棍,带刺铁丝网,囚衣,标语,大面孔,从睡房里往外嗒嗒射击的机关枪等,那都是即将到来的。逃无可逃。”

《1984》的结尾也非常黑暗,温斯顿和他的情人都被改造了。但这还不是结尾。正文后面还有一个附录——《新话的原则》。1948年,美国“每月好书俱乐部”觉得最后这个附录很烦,他们要求把附录删掉,作为接受它为每月好书的条件。虽然要在美国损失至少4万英镑的销售收入,奥威尔还是拒绝删掉附录。他对经纪人说:“一本书有一个平衡的结构,谁也不可以简单地随意删减,除非他想彻底改写。我不能允许我的作品被改得面目全非,我怀疑长期来看那样做也得不偿失。”

3周后俱乐部妥协了,但问题仍然存在,为什么要用一个看上去很学术的附录作为这样一部激情、暴力、黑暗的小说的结尾?美国作家托马斯·品钦2003年在给“企鹅版”《1984》写的序言中解释说:“答案在于很简单的语法。”从第一句开始,《新话的原则》就一直是用过去时写的,好像是表明1984年之后的一段历史,那时新话已经成了过去的东西,好像这篇论文匿名的作者这时已经可以自由地、客观地、批判性地讨论新话所代表的政治制度。而且,写这篇论文用的是新话之前的英语。新话本应该在2050年之前成为通用的语言,看上去它并没有持续那么长的时间。标准英语所包含的古老的、人性的思维方式维持、幸存了下来,并最终流行开来,也许它代表的社会和道德秩序也已经部分恢复了。

1946年,在一篇关于詹姆斯·伯纳姆所著《管理革命》的文章中,奥威尔写道:“伯纳姆梦想的巨大的、看不见的、永久的奴隶制帝国不会被建成,如果被建成,也不会持久,因为奴隶制不再是人类社会稳定的基础。”《新话的原则》暗示了重建和救赎,避免了一个灰暗悲观的结尾。

奥威尔有一张1946年拍的跟他收养的儿子理查德的合影。两岁大的理查德笑容满面,奥威尔微笑着双手抱着他,但并非洋洋自得的笑。《1984》的主人公温斯顿出生于1944或1945年,理查德出生于1944年5月。“不难猜到,奥威尔在《1984》中为他儿子那一代人想象未来,一个不是他希望的世界,而是告诫他们要加以提防的世界。他不喜欢预测必将发生什么,他仍然相信普通人改变事物的能力,如果他们愿意的话。男孩自然、容光焕发的笑让我们相信,世界是美好的,人类的正派像父母对孩子的爱一样,总是可以信任的,会努力不使它遭到背叛。”■

奥威尔词典

笔名:1932年,埃里克·布莱尔选定乔治·奥威尔做笔名,之前他考虑过很多别的笔名,包括他流浪时用过的伯顿等。他解释说,他采纳“乔治·奥威尔”是因为这是一个“不错的常见英国人名”。

茶:奥威尔对浓茶的喜好成了传奇,他去加泰罗尼亚时也带着茶叶,1946年还写了一篇《泡一杯好茶》。

钓鱼:奥威尔一生都喜欢钓鱼,住院期间他还计划春天去瑞士钓鱼,渔竿都搁在了病房的角落里。病逝时,离他动身去瑞士钓鱼的日子只差5天。

第十章:最著名的一个被改写的戒律出现在《动物农场》的第十章:“凡动物一律平等,但是有些动物比别的动物更加平等。”这一章还有英国小说最著名的结尾:“十二条嗓门暴跳如雷地吼叫,声音全都一个样。这下弄明白了,猪们的脸究竟出了什么问题。感情动物们从窗外朝里望,目光从猪移到人,再从人移到猪,又重新从猪移到人,要分清哪张脸是猪的,哪张脸是人的,已经不可能了。”

伊顿:奥威尔1917至1921年就读于伊顿公学,一度阿道斯·赫胥黎教他法语。但他说:“也许滑铁卢战役是在伊顿的操场上打赢的,但是所有后继战争的首战输在了那儿。”

婚姻:1936年,奥威尔与爱琳·奥肖纳赛结婚。1945年爱琳在手术中去世。1949年10月13日,在病逝前3个月,他在医院里与索尼亚·布劳纳尔成婚。

紧迫感:奥威尔英年早逝,但很高产,估计他一共写了2000万字,但他仍觉得自己写得太少。他在日记中说:“我没有一天不觉得自己虚度了光阴,没有完成手头的工作,总的产出少得可怜。即使在我每天写书写10小时,或每周写出四五篇论文的时候,我仍摆脱不了这种神经质的感觉,觉得自己浪费了时间。”

萨顿·考特尼:在他妻子的安排下,奥威尔死后被葬在一个叫萨顿·考特尼的乡村小教堂里,奥威尔跟这个村子并没有关系。

视频:没有关于奥威尔的音频和视频记录。虽然他40年代在BBC工作过,就像真理不想要的档案一样,所有的录音都丢失了。但YouTube上有一些视频片段,来自2003年的电视传记片《画面中的人生》,克里斯·兰厄姆在其中饰演奥威尔。还有很多各种电影版《1984》的片段,甚至还有一个数码动画片,奥威尔“出现”在其中,讨论他自己的作品。

胜利广场:《1984》中的伦敦即奥威尔住的伦敦,但小说中把伦敦的一些地名做了改动,小说中的胜利广场是特拉法加广场,广场中央有带领英国海军击败法国和西班牙舰队的民族英雄纳尔逊海军上将的雕像,奥威尔把它设想成老大哥的雕像。

维冈码头:1937年出版的《去维冈码头之路》记录了奥威尔对兰开夏郡和约克郡的工人生活做的调查。他1943年在BBC的访谈中解释说,维冈码头已经不复存在了。过去镇子附近有一条运河,那儿有一个摇摇欲坠的木码头,被叫做维冈码头。

侏罗岛:1945年爱琳去世后,奥威尔喜欢上了侏罗岛。他在岛的北端租了一幢房子,那里没有电、电话,邮件一周只送来两次。陪伴他的是他的养子和他妹妹艾薇儿。■

(文 / 薛巍) 读书文学尤利西斯狄更斯奥威尔60文化上来透口气北回归线去世周年