好的和不好的通胀率

作者:邢海洋

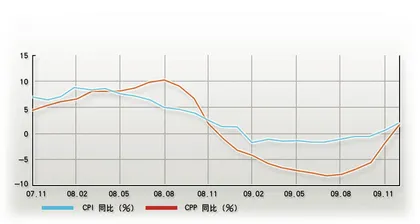

资本市场,全球越来越多地要看中国的脸色。1月21日,统计局公布了去年12月的CPI数字,1.9%。此前的两天,英国国家统计局公布了该国去年12月的通胀率,2.9%。更早一些时候美国劳工部公布的美国CPI为2.7%。

美国和英国通胀数字远超我国,当两国公布数字的时候,资本市场却是宽容态度,认为这仍是一个可以维持低息的通胀率。而我国公布提高银行准备金率的当天,非只沪深股市暴跌,美欧股市亦受连累。12月经济数据出台,1.9%的CPI再度成为全球市场下跌的导火索,3天间,道-琼斯跌去500多点,恒生指数甚至已经大跌了2000多点。大宗商品更是接连跳水,趋势逆转。似乎直到此时,2%左右的通胀率才变得不能等闲视之了。

欧洲央行和英国等多个国家都有通胀调控目标,通胀率就设定在2%,以稳定公众的物价预期,防止囤积、涨价等一系列令物价失控的行为。但经济危机前,高失业率和高通胀率并存已经使得央行通胀目标失效。美联储虽未设定通胀调控目标,但超过2%也属于警戒范围。美国CPI之所以没有引起市场波动,一大原因是这一指标的环比只上升0.1%,增幅远比11月的0.4%小。而美国年底处于高位,2009年12月比2008年12月高出2.7%,很大因素是2008年底能源等大宗商品价格处于低谷。实际上,美国去年核心CPI,即剔除季节和气候影响后的物价指数连续8个月每个月只上涨了0.1%~0.2%,反映出美国目前的真实消费虽处在逐步回升的轨道,但又是相对脆弱的回升,短期内通胀来临的可能性颇小。

我国1.9%的通胀率则有所不同,除了原材料一年后冰火两重天的翘尾因素,环比还有大幅度上涨,一个月上涨1%。食品构成CPI成分中的大头,正是食品5.3%的涨幅构成了推动物价超出了投资者预期;相对而言,非食品价格只上涨了0.2%。要知道,食品构成了我国CPI权重的34%,其一举一动牵动人心,直接导致了央行货币政策的变动。11月及12月间,食品价格大幅度飙升,按统计局的数字,12月份的鲜菜价格,同比、环比分别上涨5.9%、16.4%。尽管蔬菜价格的波动和异常天气有关,但肉蛋奶以及粮油等食品的价格上涨也是消费者感同身受的。至于大宗商品价格在2008年底暴跌的基期因素,也因为成品油价格只是到了当年12月下旬才有所下调,从而部分掩盖了物价上涨的事实。

我国CPI数据模型是30年前建立的,一直没有大变动,CPI已经不足以测度今天通胀程度,而美国的CPI是两年变动一次权重,比较符合实际情况。而由流动性引起的物价上涨,也往往是由高端向低端,由资本市场到基本生活用品的上涨。这意味着一旦CPI数字明白无误地把物价上涨展现在眼前,已经到了物价的普涨阶段,离央行收紧流动性的时刻已经不远了。从12月物价指数构成的各板块看,各大类构成同比增速都已形成全面回升态势。几乎所有经济学家都预测今年的物价上涨幅度绝不会止步于2%的幅度,即使最保守的预测,今年的通胀率也要达到3%,甚至颇有分析师警告今年的通胀率有超过5%的可能性。普遍预计,通胀率达到3%,央行就有可能加息;而3%以下,央行为控制信贷可能仅会使用公开市场操作、准备金率等数量型工具。而超过5%,将迫使政府不惜一切代价稳定物价。

对乐观的经济学家而言,只要CPI不高于5%,温和的通胀率仍属于理性状态。这个通胀区间,产品价格合理,利润颇丰,企业乐于开工,消费者肯于买单。而若CPI低于3%,企业家会因为产品价格低而不愿意增加投资扩大再生产,消费者也会因为预期物价会进一步下降而不扩大消费。而CPI高于5%,就超过了居民的承受能力,也不利于经济和社会发展。对于我国这样高增长的经济体,这几乎是经济可持续增长的最佳空间。不久前辞世的美国经济学家萨缪尔森曾说过:“一个可以预期的缓慢上升的价格水平看来还是能为经济的健康成长提供最好的环境。”

既然颇有经济学家把3%~5%的通胀水平看做促进经济发展的“黄金”通胀率,投资者似乎不必为12月的通胀飙升而忧心,毕竟这一数字离5%的严重通胀率相去甚远,在它前面乃是一段增长与物价相得益彰的组合区间。但对全球的商品市场,逼近3%的通胀率却绝非好消息,这意味着上调准备金后,货币政策很可能进入加息周期,今后再也没有如此宽松的流动性。■(文 / 邢海洋) cpi物价水平不好通胀率