寻找曹操墓:从地理线索到考古实证

作者:李伟 ( 曹操画像 )

( 曹操画像 )

挖掘曹操墓

在很长的时间里,潘伟斌的内心充满失望。

作为考古队的领队,他在挖掘启动前两年,就判断出这座西高穴村东汉大墓非同一般。但挖掘10个月后,却并未找到有价值的文物。没有证据之前,所有的分析也只能是猜想。

在某种意义上,考古有些像赌桌上的骰子游戏,在没有揭盅时,谁也无法断定输赢。

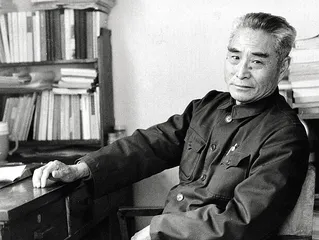

潘伟斌是河南省考古研究所的副研究员,他毕业于西北大学考古系,多年在野外从事一线工作。最近5年,他一直在河南安阳市安丰乡漳河南岸忙碌。南水北调工程总干渠从安丰乡的东部经过,考古队也赶来进行抢救性的挖掘保护。他主持的安阳固岸东魏北齐墓地的挖掘,入选了2007年中国考古十大发现。

( 2009年12月28日,河南省安阳县安丰乡西高穴村曹操墓挖掘现场 )

( 2009年12月28日,河南省安阳县安丰乡西高穴村曹操墓挖掘现场 )

2006年5月,安丰乡党委书记贾振林找到了在固岸村忙活的潘伟斌。贾振林告诉潘伟斌,西高穴村的一座古墓又被盗了,请潘伟斌过去看看。这座古墓位于村子南部的高台上,近年来已经被盗了好几次。每次被盗后,警察和村民都会把盗洞填上。

盗洞位于后墓室,里面堆了很高的淤土,所以并不是很深。潘伟斌和考古队员从盗洞钻进去初步勘查。他爬上来后,非常肯定地告诉贾振林,这是一座东汉末期的大墓,至少是王侯级别,甚至可能是帝王级的。

( 河南河北交界处的西门豹祠 )

( 河南河北交界处的西门豹祠 )

“为什么会有这样的初步判断?第一,墓葬结构特殊、规模很大。第二,墓砖的规格厚重,是定制的。第三,因为盗洞已经拆过墓壁,根据墓壁建造的方法,很像我们以前挖掘的汉墓。”潘伟斌在接受本刊记者采访时说。

类似的墓葬他只在洛阳邙山上见过一处,那个墓葬也已被多次盗过,没办法确定墓主人的身份。

( 曹操墓出土的文物 )

( 曹操墓出土的文物 )

这会是曹操的墓么?“墓的级别在那儿放着呢,我当时推测很可能是曹操的。”2006年,潘伟斌说他第一次钻进去后,就想到了那个死于近1800年前的三国魏王。此前两年,潘伟斌曾出版过一本学术书籍《魏晋南北朝隋陵》,专门研究魏晋南北朝一直到隋的皇帝陵墓。其中,他也对曹操的墓地进行了探讨。“我综合了一些专家的意见和判断,对于曹操墓的位置,我比较倾向于在漳河南岸的河南安丰乡境内。”潘伟斌告诉本刊记者。

但是潘伟斌说他并没想急于打开这个封闭了近1800年的地下宫殿,而是建议对盗洞回填,希

( 曹操墓方位示意图 )

( 曹操墓方位示意图 )

望当地政府与派出所能重点保护,安排日常的巡查。

“我们的原则是就地保护,一般没有特殊情况的话,不建议挖掘。”潘伟斌告诉本刊记者,“挖掘了以后,有些文物不见得能比放在原始位置保护得更好。”近年来,河南考古队的工作都是配合基础建设进行抢救性挖掘,几乎不主动挖掘,“除非万不得已,再不挖掘,就被盗墓贼完全破坏了”。

( 曹操墓出土的人物画像石残块

)

( 曹操墓出土的人物画像石残块

)

尽管没有开始挖掘,但潘伟斌对墓主人的考证兴趣依旧浓厚。2007年,他在台湾《故宫月刊》上发表了一篇文章,名为《曹操陵计日可待》。文章比较系统地考证了曹操的生平、有关历史传说,以及最近的推理依据。

但是由于所在位置比较偏僻,保护困难大,这座东汉大墓两年来连续遭受盗扰。“有时候,盗洞被打开的时间都不知道,保护压力很大。后来派出所破获了4起盗墓案,抓获了38个盗墓贼,他们作案对象都是这个墓,警方还从盗墓贼手里收缴了画像石。”潘伟斌说,“我们认为,再不发掘的话,墓就要被彻底毁掉了。”

2008年11月,河南省文物局决定挖掘西高穴村东汉大墓。12月12日,经国家文物局批准,省文物局组织省文物考古人员正式开始抢救性发掘。当天还在墓穴前进行了简单的发掘仪式。2009年4月,考古队还请来专家,制定、论证最科学的挖掘方案。

这座东汉大墓实际为两座墓,被推测为曹操墓的是二号墓,规模更大,挖掘难度相对较小。主要的挖掘工作也是在二号墓展开。

( 曹操墓出土的玉、玛瑙等装饰品

)

( 曹操墓出土的玉、玛瑙等装饰品

)

挖掘的进展并不快,工作量很大,考古队员大量的时间都在挖掘墓道。斜坡墓道的深度近40米,宽9.8米,最深处达地下15米。设计者对于墓道的安全措施考虑得非常周密,墓道全部用夯土层层夯筑,被全部塞满。墓门为一厚重石门,室门外砌了3道砖墙,总厚度达到1.2米。墓门非常坚固。

“经过发掘墓道后我们发现,墓道两壁逐级内收,一级级向下收缩,这说明墓规格非常高,而且能发现后来西晋墓的影子。所以这个墓应该是从东汉到魏晋过渡时期的形制。”潘伟斌说。

( 曹操墓出土的石圭 )

( 曹操墓出土的石圭 )

墓门被打开后,随着挖掘深入,墓室规模逐渐显露出来。墓平面为甲字形,坐西向东,规模宏大,结构复杂,分为前后室和4个侧室。墓前室高达6.5米,后室为6.4米,相当于两层楼房高。每个墓室都有两个墓室,而且侧室的规模也非常大,比潘伟斌此前挖过的任何一座汉墓的侧室都大。而且,4个侧室的形式不一样。前室的北侧室形状为东西向的长方形,其他3个侧室都是南北向长方形。“4个侧室全都有石门封闭,墓砖长55厘米,重约50斤,墓室顶用奇形砖,所有的墓砖都是为这个墓专门烧造的。可见这个墓的建造和设计非常讲究。”潘伟斌说。

但是潘伟斌的心里仍旧感到发凉,他发现这座墓被盗扰了很多次,墓室已经被破坏,还能找到什么呢?“墓的规格那么高,形式那么复杂,我的想法是,不管是谁的墓,不管能否找到东西,我们也要把它清理出来,对墓葬信息进行全面综合了解,这些事情一定要做下来。这就是考古工作。至于到底墓主人是谁,让专家学者去判断吧。”

( 考古人员对发掘现场做最后清理 )

( 考古人员对发掘现场做最后清理 )

在没有获得发现之前,考古工作显得单调枯燥,往往这个时期又相当漫长,希望与失望轮转更替。但是不彻底挖下去,就永远不会有谜底。

墓室里堆满了淤土,足有3米多高,差不多占了墓室高度的一半。这些淤土拜历代盗墓贼所赐,他们打出盗洞后就把土推进墓内,既方便又不留痕迹。而保护者,则又用泥土封住盗洞。打开、封堵、再被打开,墓室里淤土就越积越多。

( 此次发掘的曹操墓墓道 )

( 此次发掘的曹操墓墓道 )

考古队必须把3米多高的淤土全部清理干净。那些一厘米一厘米小心清理下来的淤土也被仔细检查,进行网筛、水淘,不放过一点蛛丝马迹。待大半个墓室已经清理出来,还是一无所获。这时候,差不多10个月过去了。考古队的工作似乎就是在挖土。

直到2009年10月,考古队在前室的前部找到了一块头骨。“头骨证明这里不是衣冠冢,不是空墓,而是真正有它的主人。”潘伟斌说。继续清理后陆续发现了一些陶器和铁器。还发现了一件非常漂亮的铁制铠甲,因为铠甲是鱼鳞状的,似乎应该有一个挂铁甲的架子。接下来又发现了断成几节的宝剑还有小刀。潘伟斌认为,兵器与铠甲的出现,说明墓的主人应该是一名军事统帅。

( 西高穴村曹操墓发掘现场,考古队领队潘伟斌被众多媒体团团围住 )

( 西高穴村曹操墓发掘现场,考古队领队潘伟斌被众多媒体团团围住 )

进入到11月,考古队又挖掘出了石牌,上面刻着“魏”字,或者半个“魏”字。后来挖掘出几乎完整的石牌,“魏武王”几个字全部出现了。在一层层清理完后室的淤土后,逐渐挖掘出50多个石牌。这些石牌有些像博物馆里藏品的铭牌,上面写着各种东西的名称,似乎是应该挂在物品上。墓室中至少应该有一间仓库,储存主人常用的东西。而且从牌子上看,应该有很多的兵器,这就更加证实了关于军事统帅的身份推测。而作为陪葬品,这些兵器都可能是墓主人使用过的。

“从石牌上看,这些兵器已经很全了,不光是大戟大刀短矛。”潘伟斌告诉本刊记者,“有人说,这是不是魏武王赠给墓主的?我觉得不可能,赠一件两件可以,但不可能赠这么多。”

( 西高穴村村长徐焕朝在地上画出曹操墓的结构 )

( 西高穴村村长徐焕朝在地上画出曹操墓的结构 )

2009年12月13日,在国家文物局文物保护与考古司司长关强的陪同下,由中国社科院历史研究所汉魏史专家梁满仓,中国社科院考古研究所博士王明辉,国家文物鉴定委员会委员、河南省文物考古研究所前所长、考古与古文字学专家郝本性等十几位专家组成的专家组悄悄抵达安阳。他们再次前往墓穴现场,对已出土的文物进行反复研究和论证,其后他们来到安阳宾馆,闭门召开了“安阳县西高穴东汉大墓发掘专家座谈会”。经反复论证,专家们最终认定安阳西高穴东汉墓确为曹操墓。

证据中,既包括文献记载,也有文物证明,还有遗骨佐证。2009年12月27日,河南省文物局在北京召开新闻发布会,宣布了这个结果。

( 渔洋村距离曹操墓不到1公里,以前是漳河上的一座古渡口。图为一位村民正为婚宴忙碌着 )

( 渔洋村距离曹操墓不到1公里,以前是漳河上的一座古渡口。图为一位村民正为婚宴忙碌着 )

事实上,对曹操墓的确认只是一系列考古工作的开端。与曹操墓紧邻的一号墓还未完成挖掘,那个墓主人是谁?谁能够有如此待遇与曹操抵足共眠?按照曹操的《终令》,他的墓附近应该有大量文武百官的陪葬群墓,那么附近一定会有个庞大的墓群,这些墓群能否找到?

“一旦曹操墓确定后,陵区内包含的许多项目,比如香堂、祈殿、陪葬区,这些地方都需要确认,而陵园周围界限在哪里,也要调查了解。”潘伟斌说。

( 西高穴村向西不到1公里是渔洋村,64岁的村会计龙振山是附近的一个著名人物,人称“土博士” )

( 西高穴村向西不到1公里是渔洋村,64岁的村会计龙振山是附近的一个著名人物,人称“土博士” )

面对全国蜂拥而至的媒体,潘伟斌并不愿接受采访。尽管他对曹操墓的寻找充满了兴趣,但他还是把自己定位为搜索者,而不是判断者。“考古是一门严谨的科学,你们应该多听听专家的分析。”他告诉本刊记者。

如同一个案件中的不同分工,潘伟斌认为自己只是一名取证的警察,而非负责审判的法官。

村庄里的失落文明

曹操墓在西高穴村外南侧,再向南是一大片砖窑场,路两侧是深约2米的取土深坑。虽然这两年,政府已经不再允许村内取土烧砖,但此前烧的红砖还没有卖完,仍堆在窑坑里。时至元旦,曹操墓的新闻吸引了不少游客冒着严寒来看热闹,或开车或者结队骑自行车,浩浩荡荡蜂拥而至。这个豫北偏僻的小村庄由此变得十分热闹。

曹操墓的保卫工作已由地方政府接管,有警察持枪在门口守护,必须有专门证件才能出入。但门口的空地上已经出现了第一个摆摊做旅游生意的小贩。他卖的是书法作品,其中既包括曹操的《短歌行》,也有毛泽东的《浪淘沙·北戴河》——“往事越千年,魏武挥鞭,东临碣石有遗篇。萧瑟秋风今又是,换了人间。”

准确地说,曹操墓的所在地西高穴村位于安阳市向西北行约20公里左右,漳河的南岸,北岸就是河北省邯郸的磁县。虽然与市区相去不远,但很多安阳本地人都对安丰乡一脸茫然,更别说西高穴村了,107国道上也没有一个明确的安丰乡指示牌。村长徐焕朝告诉我们,村子前这条柏油路还是2007年才修通的,此前只能开拖拉机进出。

曹操墓所在位置是一块村南的高台地,比村里其他地方都高出至少两三米,大概有20亩左右的面积。徐焕朝告诉我们,这20亩墓地曾由村里11户人家分割耕种,“那里很偏僻,平时都没什么人去的”。在村民眼中,那并不是一块好地,地势较高,很难灌溉。此外台地的三面都有沟壑,只有南面比较平坦,上去干活必须绕到南面。但这块劣田,却开始改变整个村庄的命运。

西高穴村有2500多人,徐和许是村中两大姓,村内平均每人能分到1.2亩地。村民外出务工多为跑卡车运输,或开三轮摩托,人均收入2000多元。漳河位于村子的北面,历史上附近村子的饮水与灌溉都依赖漳河。战国时,西门豹治理漳河所留下的遗迹现在还能看到,包括修砌河渠用的大青石,以及沉在淤泥下6米处的水闸。至今村庄附近还能看到很多古老的灌溉水渠。“漳河的水量不稳定,时大时小,有时半夜水就突然涨起来了,非常容易闹水患。以前清政府在这一带有驿站,由于漳河耽误了行程,是不会治罪的。”徐焕朝说。

由于西高穴村位于漳河的上游,河面比较窄,约400多米,老京汉铁路和南北国道都绕一大圈子从这里经过。直到1958年后,铁路与公路才改为走直线,通过现在的河南、河北的界桥——漳河大桥。目前村西侧有一条两米多宽的土路,向北直达漳河岸边,就是当年老京汉铁路铺轨处。1958年上游岳城水库竣工后,漳河的水就越来越少了,最近十几年已经断流。附近村庄的农业灌溉都依靠打井引水。

漳河是古邺城的母亲河,滋养着两岸古老的农业文明。古邺城遗址“三台”距离此处的直线距离只有15公里左右。

今年71岁的许作民老先生告诉我们,西高穴村的历史最早可以追溯到北宋年间。而有意思的是,安阳当地很多村子的名字在宋朝《相州志》中都有全面而准确的记载,至今变化不大,有的只是音同字不同。

许作民退休前为安阳市地名办公室主任,是《中国地名大辞典·河南卷》的编写者之一。“这里地理记录的翔实程度,在全国都极其罕见。”许作民说。从这个意义上看,安丰乡地区不仅曾是历史繁华处,历史文脉传承有序,而且地方管理非常细致。

安阳地区本来就是商朝的中心,而战国以后,囊括安阳北部地区的古邺城,是在这块土地上崛起的第二个政治经济文化中心。它是自三国曹魏起到隋约400年间,后赵、冉魏、前魏、东魏、北齐等割据王朝的都城。

这一带首尾相连的普通村庄与1000多年前的辉煌历史有着千丝万缕的联系,而最明显的表现就是触目可及的古墓与文物。

“曹操墓西200多米,有一条土沟,叫冢子沟,沟边两侧就曾有很多古墓。”徐焕朝说。与墓有关的地名还包括小冢沟、冢古凸等。2005年河南省考古研究所开始对安丰乡固岸村古墓群进行发掘,3年中一共清理出300多个墓葬,以北朝晚期的东魏、北齐为最多。

对于村民们来说,散落在田间地头的秦砖汉瓦、陶片古钱曾经俯拾皆是,习以为常。犁地后或者下雨后都能露出很多。在采访期间,我们在河滩上也捡到了几个带花纹的陶片,后被专家鉴定为商朝早期物件碎片。

上世纪70年代,安丰乡在西高穴村开了一家窑厂烧砖。但是砖的价格却始终卖不上去,每块要便宜几分钱。“主要原因在于土中的杂质太多,挖出的泥土掺杂了大量的陶片、砖瓦。所以烧的砖也就不好了。”徐焕朝说。

西高穴村向西不到1公里是渔洋村。64岁的村会计龙振山是附近的一个著名人物,人称“土博士”。曹操墓发现后,来他家参观的人络绎不绝。他们都走进龙振山家那间20多平方米的西厢房,观赏新石器的卜骨和陶片、商代的陶鬲、战国的鼎壶、汉代的耳杯、东魏的瓦片,到清代的小盘、明代的青花、宋代的瓷片、北齐的泥像。房子的门口挂了个牌子,上面写着“安丰乡渔洋文化遗产文物保护所”。这1000多件展品,都是龙振山30多年来从田间地头捡回来的。

1974年,渔洋村打算建一个苹果园,龙振山在挖树坑的时候挖出了一些陶坯。他很好奇,就找到安阳博物馆进行鉴定。“馆长告诉我,这是商代早期的,叫我注意收集。”龙振山说。此后,他开始迷上文物收藏。

1987年4月,龙振山在村西沟北岸发现一商代古墓,虽然已经坍塌,但尸体头部前的陶鬲依然保存完好,陶鬲内装有一兽骨,骨上还钻有一孔,经考察推论这是一贫民墓。另外还发现14枚表面光滑细腻的乳白色贝币,这些圆鼓形的海贝背部均有小孔和圆孔。考虑到贝币曾是我国早期货币之一,商代甲骨文中也有赐贝的记载,尤其是延续到我国现在的文字中,凡和货币有关的文字,大多有贝字旁,这更加吸引了龙振山研究早期商代历史的兴趣。

年复一年,日积月累,龙振山依靠村民的捐赠、地面采集、大雨冲刷暴露、群众平整土地扔弃,以及从垃圾中捡拾等方法收藏了各个时期的文物多达3000多件,从中选出1000多件在自家西厢房免费展览。

2003年,龙振山在《华夏考古》杂志上发表了自己的第一篇论文。这是他最得意的成果。龙振山通过对刚刚出土的《鲁潜墓志》的分析,断定曹操墓应该就在西高穴村附近。这篇文章最早完成于1999年,但由于他是个农民,一直没有受到杂志的重视。修改了30多遍后,才得以发表。他认为自己是第一个说对曹操墓位置的人。

高陵何处

建安二十五年(220年)正月,曹操病逝于洛阳,灵柩运回邺城,二月安葬。关于安葬的位置,《三国志》是这样记载的:“庚子,王崩于洛阳,年六十六。……二月丁卯,葬高陵。”高陵也就是曹操在《终令》和《遗令》中提到的西陵。历史文献除了对其葬于高陵外,其他记载都非常简略。

那么高陵究竟应该在哪里?这是所有曹操墓搜寻者必须回答的问题。

上世纪80年代,许作民也想搞清楚这个问题。当时他在安阳县地名办公室工作,正在进行全国地名普查,并准备参加编写《中国地名大辞典·河南卷》。他想知道历史上“高陵”的具体位置,并为此查阅了大量资料,进行实地走访。

“曹操墓的位置有诸多传说,各种文章考证结论各异,这使得他的埋葬地越来越扑朔迷离。不过只要认真查阅历史文献,仔细分析,还是能看出曹操陵墓的大致方位,也就是高陵的位置。”许作民说。

曹操生前所颁布的“遗嘱”——《终令》和《遗令》——是墓地寻找的出发点。

公元218年,曹操颁布《终令》,“古之葬者,必居瘠薄之地。其规西门豹祠西原上为寿陵,因高为基,不封不树。周礼,冢人掌公墓之地,凡诸侯居左右以前,卿大夫居后,汉制亦谓之陪陵。其公卿大臣列将有功者,宜陪寿陵,其广为兆域,使足相容”。

在这条遗嘱中,曹操把自己的墓地设在西门豹祠以西的高地上,土地贫瘠,既不封土也不种树,甚至不留地上建筑,而且地势开阔,可以划出陪葬区,容纳大臣们的陪陵。

两年后,曹操死于洛阳,临死前又颁布《遗令》:“吾死之后,葬于邺之西冈,与西门豹祠相近,无藏金玉珠宝。”还进一步交代家人:“汝等时时登铜雀台,望吾西陵墓田。”也就是西陵。高陵就是“邺之西冈,与西门豹祠相近”。

曹操死后确实葬到了邺地,这一点遵照了他的遗令。“不仅在《三国志·魏志·武帝纪》有记载,《三国志·魏志·贾逵传》、同书的《夏侯尚传》以及《晋书·宣帝纪》中的记载都一致。”许作民说。

而另一方面,曹操的葬礼是公开而盛大的。“所以并不存在设立七十二疑冢的可能。”潘伟斌说,“曹操的安葬是一件轰动天下的事情,当时后汉王朝的各诸侯国、友好国家甚至对手都派来了使者进行吊唁,不可能秘密进行。”关于出殡时的情景,魏文帝曹丕在其《为武帝哀策》中有生动的描写,曹操的丧事是按照当时丧葬制度严格执行的,采用了高搭灵棚、齐整的礼仪;出殡时更是在丧车上装饰羽葆,前排有送葬的节、挽歌、鼓吹、幢、麾、曲盖、手持仪仗的武士,组成浩浩荡荡的送葬队伍。

曹操确实葬在了高陵,而且高陵应该位于邺城铜雀台的西面高冈上了,并且不会太远,因为曹操希望铜雀台是他的祭台、享殿和纪念馆。

现在京珠高速公路的东侧,河北邯郸市临漳县邺镇北面的三台遗址,就是当年邺城铜雀台,这一点并无异议。高陵肯定在邺城铜雀台以西,也无异议。但是“西”则是一个大致方位,包括西北、正西和西南三个方向,那么高陵应该在哪个方向上?

许作民告诉我们,最早提到高陵的是在晋文学家左思的《魏都赋》中“墨井盐池,玄滋素液”的注释,晋张载为“墨井”(煤矿)作注说:“邺西、高陵西、伯阳城西有墨井,深八丈。”由此可以知道高陵在邺西、伯阳城之东。

伯阳城是战国时魏国的边邑,《史记》中曾有记载。战国时期,赵国和魏国在豫北冀南是以漳河为界的,魏国在漳河之南,那么伯阳城也应该在漳河之南了。现在漳河南岸有清流村(原为安阳县属地,1953年划归河北磁县),在原村(现村向南迁移了1公里)之西曾存在伯阳城遗址,今已被岳城水库淹没。村民言传该村有“白羊城、黑狗寨”,这白羊城就是被岳城水库淹没的伯阳城。

“如果伯阳城在漳河之南,按照推理,高陵也应该在漳河之南,也就是现在的安阳县境内了,决不会是在临漳县,也不会是在漳河之北的磁县。”许作民说。

按照许作民的考证,历史上漳河的流向是从西南向东北流的,而不是现在西向东流。“古时,漳河经过现在的漳河大桥的地方,就开始转向东北。”许作民说。曹操时代的邺城也该是在漳河南岸。漳河历史上多次改道,最后一次改道是在清乾隆五十四年,形成了现在的流向。

如果按照张载的注释分析,高陵位于漳河以南,那么它应该在邺城西南方向。

唐朝以前,所有对于曹操陵墓的叙述只有相对位置,而在唐朝典籍中首次出现了量化的位置。唐朝宰相李吉甫所著的《元和郡县图制》给出了答案。《元和郡县图志》在魏晋以来的总地志中,不但是保留下来的最古的一部,而且也是编写最好的一部。是一份研究我国古代地理的重要书籍。

《元和郡县图志》提到相州邺县时说:“故邺城,县东五十步。”也就是说,唐代的邺县在故邺城(曹魏邺城,北周焚毁)西50步的地方。这是个很短的距离。《元和郡县图志》还说,“西门豹祠,在县西十五里”,“魏武帝西陵,在县西三十里”。在这里,明确点出了曹操的“西陵”在邺县西30里方位。

许作民认为,《元和郡县图志》所说的邺县西,不是正西,更不是西北,只能是西南。因为在《元和郡县图志》中,还曾提到过磁州滏阳县,即今磁县,其境域处于漳河之北。在唐时邺县的正西和正北,就到了磁州滏阳县境内了,超出了邺县管辖的范围。也就是说,曹操墓不可能在现在漳河以北的磁县境内。

而另一方面,唐代的大量碑刻和墓志铭表明,西南30里区域,即现在安阳西北部属于唐朝时的邺县。在唐朝开元三年有《相州邺县天城山修定寺之碑》,开元七年有《大唐邺县修定寺传记碑》。修定寺就是今天的安阳县西北的清凉山东侧的修定寺,说明邺县在唐代的地界往西到达了今天的清凉山(古代叫天城山)。清凉山位于现在安阳最西的磊口乡。

许作民的曹操陵墓在邺西南的推断最终被元代纳新的《河朔访古记》所证实。该书中提到曹操墓时说:“魏武帝高平陵在邺镇西南三十里,周回二百七十步,高一丈六尺。”又说:“十二月,余登铜雀台,西望荒郊烟树,永宁寺僧指示余曰:‘此曹公西陵也’。”这里所说的邺镇是指北宋熙宁五年废邺县后的邺县故城,仍在邺城西50步的地方。

许作民认为,综合前面的考证应该可以初步划出高陵的区域——邺城(先三台遗址)西南30里,漳河南岸。最简单的办法,就是用圆规,以三台遗址为中心,以30里为半径,在漳河那画一条线,安丰乡的西高穴村、东高穴村、渔洋村都在这条弧线的附近。

“现在西高穴村曹操墓的位置,距离古邺城的直线距离为28.3里。”潘伟斌对我们说。

为了验证实际距离,许作民搬出了一卷印有绝密字样、1975年发布的军事地图。从中挑出安阳北部的一张,用一把直尺测量,每厘米代表一华里。直尺的粗读数据为27~28厘米,也即意味着两地相距27~28华里。这与潘伟斌的数据相似,并与《元和郡县图制》的记载十分接近。

从这个角度看,西高穴村墓地位置符合高陵的条件。

坐标定位

如果说,邺城西南30里的说法为寻找曹操墓提供了一个比较明确的方向,那么在曹操《遗令》中反复提到的西门豹祠则具有坐标价值。一旦确定了西门豹祠的位置,那么搜索的范围就会大大缩小。

战国时西门豹治邺的故事几乎家喻户晓,今天的西门豹祠遗址也非常好找。从107国道经漳河大桥南下进入河南,不到1公里,就能看到景点指示路牌。在安阳丰乐镇东北丰东,京广铁路与107国道之间有一个1米多高的土台,曾经规模宏大的西门豹祠遗址就建在这个土台上。

1924年,这座西门豹祠毁于直奉战争,仅存宋、明、清、民国的4块石碑。后来地方政府为了加以保护,建造了一座碑楼,将4座石碑砌到一起。这是目前唯一能够看到的遗迹。

土台的面积有两三亩地大小,孤零零的碑楼面对着呼啸而过的火车。虽然西门豹祠已毁,但香火并没有断绝,附近的村民仍旧坚持着对这位2000多年前的父母官的敬仰与祭祀。

他们在碑楼后面,建起了几座一人多高的棚屋,棚屋中摆放了供奉的牌位。居中那间供奉西门豹,其他棚屋则被玉皇大帝、南海观音、土地公公、泰山姥姥等占据。西门豹的待遇最高,村民们用黄粉笔在墙上画了他的形象,代替塑像。因陋就简,但不失虔诚。而其他诸神则只分到了一个简单的木质牌位。

实际上,这些简陋的棚屋本来只是过渡场所。碑楼东侧20多米,靠近107国道的地方,村民们集资为西门豹建造了一座新祠。但由于经费匮乏,这座看起来为两层的建筑成了一座烂尾楼。从已建成的形态看,新的祠堂兼有希腊神庙的恢弘风格,祠堂为正方形,外侧设有门廊,每一侧都有6根高大的廊柱。

西门豹祠西南有一座大夫村。曾有人怀疑,这个村子是西门大夫祠堂祭祀者的聚居地。不过许作民认为可能性不大,因为安阳本地村庄多以姓来命名,“大夫”就是个古老的复姓。

但是,安阳、邯郸两地居民对于西门豹的祭祀从未间断,并将其称为“豹神”。而且千余年来,古邺地的区域内多处都修有西门豹祠。从目前掌握的资料看,至少有四五座。除了前述丰乐镇的西门豹祠外,还有临漳县仁寿村、临漳县城以及元城的西门豹祠。

那么曹操当初《遗令》所指的西门豹祠究竟是哪一座?

从目前已知的实物文献看,安乐镇这座西门豹祠的历史可以追溯到后赵建武六年(公元340年),此时距离曹操去世只有120年。当时兴建的奠基石已经找到。但由于历史上西门豹祠曾多次毁坏后又重建,那么公元340年的兴建,可能也只是众多重建的一次,而非新建。

“能够提供丰乐镇西门豹祠创建年代的文献,目前只有《水经注》。”许作民告诉我们。按照《水经注》的记载,漳河在经过武城(现磁县讲武城)时是东西流向,武城在漳河的北岸,漳河水从西门豹祠的北面流过,它应该位于武城的东南方向,其东北方向是阅马台。漳河在经过阅马台后不久即改为南北流向,过邺城西,经过邺城西北的紫陌。

根据这样的位置关系判断,《水经注》中所记载的西门豹祠只有可能是丰乐镇的这处。《水经注》中所引用了曹丕《述征赋》中的“羡西门之嘉迹,忽遥睇其灵宇”,“那么曹丕在东汉末年所看到的西门豹祠也肯定就是丰乐镇的西门豹祠”。许作民说。

而这个关键地标,也恰好符合了《元和郡县图志》的描述,“县西十五里”。如果此西门豹祠确为曹操立遗嘱所提到的地标,那么他陵墓的范围则缩小到了漳河以南、丰乐镇以西的地带。

除了西门豹祠外,另一个重要关键地标则为鲁潜墓志的出土地。这块墓志一下子把包围圈缩小到了方圆一两公里的范围内。这块墓志就出土于西高穴村西北角的砖窑厂,距离曹操墓的距离为1.2公里左右。

村民徐玉超的家就在西高穴村的南口。新年前后,他的家每天挤满了记者。12年前,鲁潜墓志就是被他挖出来的。

从1991年开始,徐玉超和妻子承包了村子西北的一块无法耕种的台地,用来取土烧砖。他向我们回忆说,1998年4月的一个傍晚,为了第二天制砖坯用土,就在起土的陡坡上放了一个土炮,把土炸松。当徐玉超用铁棍向下撬土块时,发现距离地面一二米的坡上有一个石板埋在土里。他把石板捡了出来,擦掉泥沙,发现上面有字,就把石板带回了家里,20多天后交给了文物工作队。

鲁潜是赵大仆卿都尉,正三品官员,属于朝廷的重臣级别,他死于公元345年(后赵建武十一年),比曹操晚125年。这块墓志为青石质料,长30厘米,宽20厘米。墓志文字为14行,120字,字迹清晰,字体为工笔隶书,笔法纯熟,清秀俊逸。

令人震惊的是,简短志文提到了鲁潜墓距曹操陵墓的方位与距离:“墓在高决桥陌西行一千四百廿步,南下去陌一百七十步,故魏武帝陵西北角西行四十三步,北回至墓明堂二百五十步。”

很显然,鲁潜墓选择了高决桥和魏武帝陵园两个实体建筑作为参照物。高决桥的位置目前还无法考证。但最直接的判断,曹操陵园应该在鲁潜墓东南不远处。后赵时期,一步为5尺,每尺约相当于现在的24.5厘米。简单换算,从鲁潜墓的“明堂”向南走约306米,再向东走约53米就能到达曹操陵园的西北角。尽管曹操陵园和曹操墓地未必在一个地方,但位置不会相差太远。

潘伟斌认为,这个墓志至少提供了这些信息:曹操陵墓的位置应该在漳河南岸,鲁潜墓的东南;高陵应该设有陵园,而且相当大,周围应有护城河或围墙之类标志范围。陵墓之上、陵园之内应有享堂之类的建筑,也许由于曹丕的毁坏,在当时已经不存在,但是至少其地基遗址应当还存在,而且在后赵时期还相当清楚。

2006年到2007年,潘伟斌曾对鲁潜墓志出土周围进行过考古调查。他发现这里地势西高东低,在位于西高穴村500米,距鲁潜墓志出土地东南约80米处有一高台地。高地向东南约300多米的地面上,曾发现有大量东汉时期的大型板瓦和宫殿建筑门上的铜泡钉,证明这里在东汉晚期曾有宫殿式的建筑,也许这里就是墓志中所记载的“明堂”。

遗憾的是,至今鲁潜墓并没有被找到。也许在村民取土烧砖时被毁掉,也许还在地下,而墓志被盗墓贼取出后遗弃。但曹操墓的地理线索已经被缩小到了西高穴村附近。

解读考古证据

地理线索只是确认曹操墓的必要条件,而考古证据则是解开墓主人身份谜题的充分条件。

目前被确认为曹操墓的2号主墓,已处于清扫扫尾阶段,不太可能再有新发现。在近一年的发掘时间内,考古队先后从墓穴中发掘出了250多件文物,包括铁甲、铁剑、水晶珠、玛瑙珠、石圭、石璧、刻铭石牌等,确认墓主人身份的最直接依据便是墓葬中带有文字的文物。当年长沙马王堆汉墓墓主身份的确认就是根据出土漆器款识、封泥、印章等推断。此次曹操高陵能够在短期内确认,与刻铭石牌的发现密不可分。

“我们最先发现了‘魏武王常所用挌虎大戟’那块石牌,当时先是出来小石牌,上面露出半个魏字,逐渐往下清理,魏武王几个字全出来了。”潘伟斌回忆道,“这是7块圭形石牌中最为完整的。上面附着的泥土我们没有清洗掉,特意留下来,准备以后展出时,能让大家能有最直观的感受。”

在中国社科院学部委员、考古研究所前所长刘庆柱看来,这些刻有“魏武王”铭文的石牌是证明墓主就是魏武王曹操最为确切的证据。据《三国志·魏书·武帝纪》记载:曹操,生前被汉献帝封为“魏公”,后晋爵为“魏王”。死后“谥曰武王。二月丁卯,葬高陵”。曹操之子曹丕称帝后,追其父为“武皇帝”,庙号“太祖”,史称“魏武帝”。出土刻铭石牌称“魏武王”符合当时的历史背景。

“圭形石牌上的‘魏武王常所用’恰恰印证了曹操的《遗令》。”郑州大学历史学院院长韩国河对本刊分析,曹操主张薄葬,临终前留下《遗令》:“殓以时服”,“无藏金玉珍宝。”8件石牌都刻有“魏武王常所用”,“常所用”就是曹操平时所用之物,“殓以时服”就是入殓时穿平时的衣服。曹丕在入殓父亲时,完全遵照了遗令,随葬了曹操平时所用的大刀、大戟等兵器和随身饰物,并特制了圭形石牌,其他任何一个帝王墓中没有“常所用”这种说法,文献上也找不出有人用过这种说法。这也印证了曹操主张薄葬的要求。

虽然是薄葬,但墓制规格相当高,甲字型大墓,前堂后室,各有两个耳室,墓室四面穹窿,中间有甬道相通,前后室顶部为四角攒顶,甬道为砖券拱形顶。前后墓室东西两侧各有一个耳室。墓室最深处距地表16米,属典型的深埋墓葬。整个墓室所用的砖石为4种特制的砖石,而且在墓室周围和室内均未发现一块多余的砖石,数量精确,做工精准。专家推断,该墓室是建造前经过长时间的计划、设计的特制墓室。

在挖掘中出土长28.9厘米,宽7.4厘米的石圭,有专家认为这是目前发现的最大的圭。潘伟斌说:“在东汉时期,在这个地方除了魏武王曹操外,没有其他王侯墓葬,其他人没有资格享用如此巨大的石圭。”然而王侯一般用玉圭,为何在曹操的高陵里却出土的是石圭?潘伟斌认为,这证明了曹操的薄葬思想是真实的,曹操临终时曾有遗令“无藏金玉珍宝”,因此他所使用的礼器如圭、璧均以石质圭、璧代替了。这件石圭显然是在曹操死后专门为葬礼设计和打造的,这恰恰符合曹操的身份和他的薄葬思想。

“就魏晋而言,薄葬的特点,一是短丧,二是不封不树,三是明器减少。”韩国河告诉本刊,“这三点在曹操高陵墓上都有体现。”所谓短丧,就是缩短服丧期限,魏晋时,多短至3日,甚至有“朝死夕葬”的例子。不封不树就是尽量减少地面建筑,秦汉时盛行的庞大陵园、神道、寝殿、树木,甚至封土等都被禁止了,从表面很难看出陵墓所在。明器减少后,在这一时期的墓葬中,就很少发现金属珠玉等随葬品了。不过,魏晋时期的薄葬制度并不彻底,三国时期,曹魏多讲薄葬,吴蜀就较少涉及,到了两晋时期,京畿地区多讲究薄葬,边远地区就较少涉及,并且从曹魏到西晋再到东晋,薄葬逐步减弱,厚葬逐步回升,及至隋唐时,厚葬就再度风行了。

随着挖掘继续,惊喜再次出现。在挖掘到后室的时候,潘伟斌清理完表层的泥土后,出现了一些呈梯字形、穿孔的刻铭石牌。“这些石牌上面的文字记录了陪葬品的名称和数量,其实说白了侧室就是仓库,这些石牌就是起记录作用。”潘伟斌说,这些石牌考古上叫“遣册”,是古人在丧葬活动中用来记录随葬物品的清册,春秋战国大墓中就出土了很多。不过以往所见遣册多为竹木做成。这类形制、质地的应为首次考古发现,也基本未见于传世品之中。

“除挖掘出土的这些石牌外,警方从盗墓分子手里追缴回另外两件重要的文物。”潘伟斌说,“一个是刻有‘魏武王常所用挌虎大刀’的石牌,还有一件刻有‘魏武王常所用慰项石’的石枕。”

河南省文物考古研究所前所长郝本性曾将追缴回的这两件文物与出土文物进行过对比。“我看过,它们在字体、材质上一模一样。并不像一些人所说的,可能造假。”郝本性很肯定地说,“石牌刻铭文字的字体均为东汉后期流行的隶书字体,俗称‘八分’,由早期汉隶演化而来。并非像有些人说的楷书。因此,大墓出土、征集刻铭石牌及‘慰项石’等文字材料文物,包括刻有官称的画像石,从汉字书体特征、铭文体例的角度分析,其年代定在东汉后期至魏晋时期没有疑问。再从这些文物的形制、制法观察,尤其是从铭刻随葬用品名称所见内容的角度分析,绝无一般现代人可以伪造的可能。‘慰项石’不是通俗用语,包括那些铭牌上的许多文字,很多文字连专家都感到古拙拗口,造假者又怎么可能懂呢?”郝本性拿出了一本翻印有当时标准字体的《熹平石经》,让本刊记者与照片上刻铭石牌进行比较。

最早让潘伟斌确定这极有可能是曹操墓,而非衣冠冢,是在2009年10月底的时候,在前室门边发现头骨。但这个最早令他和大家兴奋的事情,到了后期开始困扰他们,因为迟迟不见其他遗骨。直至12月27日北京新闻发布会召开后的一天,墓葬进入清扫阶段,才发现了散落在墓室各个角落里的遗骨。

“这肯定是盗掘后的结果,至于什么骨骸是盗墓贼留下的,完全是无稽之谈。”刘庆柱对于现在广泛提出的用DNA的方法检测,分析认为:“进行DNA比对也不是那么容易的,DNA样本极容易受到污染,而且DNA会随着时间逐渐分解,DNA取样是有要求的,现在要跟曹操家族成员作比对,那只能找曹操的母系这一支,但是安徽亳州曹氏家族墓里出土的骨骸大多是父系的,这个事情有难度。”

遗骨挖掘完后的初步鉴定,属于一男二女3个个体。男性的头骨比较粗大,颅骨壁厚,结节发达;女性的头骨比较小,外部比较光滑。鉴定年龄主要靠牙齿磨损和颅骨缝的缝合程度。经鉴定,男性在60岁左右,女性一个20岁至25岁,一个50岁左右。论证组的专家表示,在没有见到更多可靠史料的情况下,年龄大的遗体为卞王后的可能性比较大,20多岁的女子身份却不好认定,也可能是卞后的侍女。古代侍仆为了对主人表示忠诚,也有自愿同死的,种种疑问只有等待进一步的论证后才能确定。■

(实习记者魏玲对本文亦有贡献)(文 / 李伟 李晶晶) 考古地理线索李伟实证曹操寻找