杨金波:一个刑警的力量

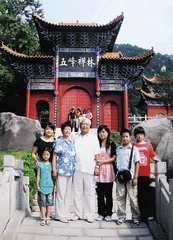

作者:三联生活周刊 ( 一张没有杨金波的家庭合影

)

( 一张没有杨金波的家庭合影

)

天生刑警

与杨金波一起出生入死十几年的战友在形容他的时候,甚至无法给出一个完整的概括。“拼命三郎”、“大块头”、“机灵”、“能吃”、“不爱说话”,他们只能用平日工作生活中的每一个点滴把这个再熟悉不过的战友的形象拼凑起来。然而在他们回忆每一次办案行动的时候,杨金波的形象一下子生动了起来。

身高1.86米,体重100多公斤,小时候练过武术,加上海军陆战队的从军经历,杨金波刚到刑警队时,战友们都说他“一看就是干刑警的料儿”。刑警队的大案组,负责的都是杀人抢劫这些极度暴力的案件,案情错综复杂,面对的大多是极为危险的对手。

“知道前面的目标是什么,却不知道前面会遇到什么,更不知道身边的暗处躲藏着什么,时刻都在戒备和准备战斗的状态里,但必须义无反顾地走下去。”做过多年刑警、历经险情无数的遵化市公安局局长许广三对此深有感触。

在杨金波的老领导和老战友许丙新看来,当一个好刑警要具备的素质包括,良好的身体素质和心理素质,出色的判断和反应能力,还有不怕死、能吃苦的精神,这几点缺一不可。“杨金波每一条都具备,天生就是当刑警的!”许丙新对本刊记者说。

( 杨金波(左一)在抓捕现场 )

( 杨金波(左一)在抓捕现场 )

上世纪90年代初,杨金波从海军陆战队退役,先在遵化一个派出所工作一年后,就被上级转到刑警队的特情中队。这个中队负责情报和侦查工作,当时的中队长许丙新一眼就喜欢上了这个大个子,“我也是退伍军人,所以对当过兵的特别有好感。不过杨金波更特殊,他当的是特种兵,擒拿特别在行,三五个人没法近身,我出去执行任务都愿意带着他,有安全感”。

一开始杨金波当侦查员兼中队长的司机,因为胆子大、开车快,在警队很快就出了名。1998年,天津蓟县两名歹徒劫持了一辆出租车逃到遵化。两人身上带着自制的火药枪,甚至还跟追击的警察发生过枪战,上级布置遵化警方进行围堵。杨金波开着一辆破旧的小型面包车,竟然追上了被劫持的桑塔纳轿车。现在对本刊记者回忆,许丙新仍然后怕:“这小子玩命开,竟然把车门一下子颠掉了还不停车。”直到几路警察将劫犯逼近山谷,武警将劫犯击毙。类似的事情还有很多,一次杨金波在开车执行任务的时候,挂挡太用力,猛地把车挡把拽了下来,他还满不在乎地一把塞回去接着开,“把我给吓得啊,之后我每次和他执行任务的时候都紧紧抓住车上的安全扶手”。

( 杨金波

)

( 杨金波

)

许丙新向本刊回忆说:“这小子胆大心细,而且干起活来不要命。”刚入队不久,许丙新带着杨金波去抓人,那是几个东北的劫犯,身上还有命案,根据掌握的情报,这几个人手里有匕首和钢珠枪。警方的火力与之相比似乎没有什么优势,只有十几个人,队长带着一支手枪。许丙新领着队员在劫犯藏匿的出租屋外布置任务,“杨金波坚持要第一个冲,结果这小子拎着警棍一脚踹开门,进屋掀翻床上躺着的一个劫犯,那人的手刚刚摸到被子里的匕首。想想都后怕,匕首就在他手边”。这边几个人正按着屋里的逃犯,屋外突然“哗啦”一声有自行车倒的声音,大伙儿还没反应过来,杨金波就冲了出去,“一会儿工夫又拎了一个回来,人家让抓一个最后我们抓了仨”。

“让我上!”是杨金波办案中最常说的一句话。“每一次交锋,他都冲在最前面!”与杨金波生死与共十几年的遵化市刑警大队副大队长李建松也这样评价杨金波。

( 在老领导许丙新眼中,杨金波天生就是当刑警的 )

2003年3月22日,警队接到线索得知一名涉嫌伤害致死的重要逃犯藏匿在附近村内的一户民宅内。许丙新说:“在前门最危险,堵后门最容易立功。”杨金波几乎每次都从前门突破。当晚22点,杨金波带队将逃犯藏匿处包围,房子带玻璃的大门紧锁。为防止逃犯携带凶器并拼死逃脱,杨金波说完一句“我上!”便一脚踹开大门玻璃,人从碎玻璃中间钻进屋内,把藏在室内正要拼命的逃犯扑倒在地。这时队友们才发现杨金波的大腿被碎玻璃划了一尺多长的口子,在医院缝完18针之后,杨金波又赶回刑警队审讯逃犯。

“他功夫好,尤其是锁喉这招他用得特别好,过去几下就把对方卡得死死的。”许丙新回忆说。2004年6月30日,石门镇提举坞村发生一起杀人案,凶手作案后藏在村北地里一个草垛内,杨金波接到任务带着两名武警战士前往抓捕凶手。“这个凶手可能精神也有点问题,当时离杨金波他们不远,看见警察,凶手挥着菜刀在草垛边上喊:‘不怕死的就上来!’杨金波直接冲了过去,对方抡起来菜刀就朝这个不怕死的大个子警察砍过来,杨金波一闪身,瞅准机会,飞起一脚把菜刀踢飞,一个锁喉把他牢牢按在地上。”

每个了解他的人都知道,杨金波是打心眼里喜欢干刑警。“说起个什么案子,哪儿有个贼,他一下子表情就机灵起来了,话也多了,明显的兴奋。”许丙新说,就是一个案子破了之后的那种成就感,只有他们几个同出入生死的战友才能真的理解。“选择刑警这个职业,就是选择了危险,选择了每日每夜的奔波,我们随时都要准备流血牺牲。但是一旦爱上它,也会让人无比兴奋。”许广三也这样说。

在等待行动的时间里,杨金波不爱跟别人聊天,喜欢一人看书,而且都是《刑侦学》、《犯罪心理学》一类的书,“他平时就好琢磨这些,过瘾,所以每次行动的时候也是他点子最多,反应最快”。“大块头有大智慧”,队友们经常跟他开玩笑。杨金波的父亲杨义告诉本刊记者,杨金波有时一回家就把自己反锁在房间,家人都不知道他在屋里做什么,直到去世后,在整理遗物时杨义翻出厚厚的三大本笔记,里面用文字和图画记录着杨金波每一次办案的研究过程。

除了办案抓贼、抽烟、看书,队友们从十几年的记忆中再也没有搜索出杨金波的其他爱好。“主要是工作太忙了,即使有啥爱好也根本不可能有别的时间了。”许丙新解释说。

父子的“矛盾”

遵化市建龙钢厂旁边的大草店村,是杨金波成年以前的家。距离遵化市中心只有十几分钟的车程。杨金波上面还有两个姐姐,他是家里的独子,从小跟爷爷奶奶长大,被老人宠惯了,村里的朋友说,他结了婚之后,回来看奶奶的时候还要在奶奶旁边起腻。

刑警生涯改变了杨金波娇生惯养带来的胆小,但经常涉险也给父母带来更多的不安。“我常跟老伴说,咱们的儿子叛变了,跟咱们不是一伙的。”杨义至今仍在后悔当初没有坚持把儿子调出公安局。刑警队的同事都知道,杨金波有着令人羡慕的家庭背景。父亲杨义本是村里的民办教师,偶然的机会调到教育局工作,后来回到遵化二中担任校长,开始走上仕途,历任城关镇镇长、计生局长、环保局长。

杨义并不回避曾用自己的社会资源帮儿子谋求一份安逸的工作,“在遵化当局长这么多年了,找哪个局长不能解决工作?”父子的矛盾也由此而起。杨义第一次萌生让儿子转行的念头,是杨金波在一次执行任务的时候,遵化一名派去山东执行任务的刑警被歹徒用火药枪击中面部,听说这个消息,杨义就给许丙新打电话,许丙新赶忙告诉他杨金波没有去山东,是另一路队伍,这才让父亲暂时放下心来。

可是健康的问题随之而来,长期执行任务让刑警的生活毫无规律。连续两三天不睡觉对杨金波来说是常事,常常不按时吃饭,到结案后又暴饮暴食。杨金波不喝酒,但饭量很大,一顿能吃两人份。这些生活习惯让杨金波得了慢性肠炎,长期的蹲守还让他的左膝关节患有滑膜炎,过一段时间就要去县医院抽积水。2003年,他又在例行体检中查出高血压,杨义第二次找到公安局,要求把杨金波调出来,当时的公安局长与杨义熟识,已经同意调出杨金波,通过自己的关系,杨义还找财政局长给儿子留下一个职位。可杨金波坚决不同意,说手头上有案子,不能离开警队,就这样还是留了下来。

无奈的杨义只能再退一步,心想只要儿子调出刑警队,留在公安局也行。2007年,公安局中层干部调整,杨义又找到局长,要求把杨金波调出刑警队。经过协调,给杨金波安排了派出所的工作。“所有的手续都办完了,连人事关系都到了派出所,可是人就是过不去。”为此,父子俩有过一次激烈的争执。杨金波当晚摔门而出,第二天清早又赔着笑脸继续劝杨义让自己留在刑警队。

那次和父亲的争执是杨金波父子关系中为数不多的一次,以前面对父亲,杨金波一直是“胆小的,害怕的”。村里的朋友闻洪印向本刊回忆说,从小杨金波和父亲的关系就“不是那么太和谐”。“他爸爸脾气暴,对孩子要求严格,有一点做得不满意他肯定要教训,三个孩子都怕他。”杨金波有一次被父亲骂,关门把自己反锁在屋里不做声,杨义气得一脚把门给踹开了,现在门上的木板还是当年被踹坏的样子,那时杨金波已经20多岁了。

即便如此,对儿子一心热爱的事业,父亲其实更多还是表现了支持。逢年过节杨金波有任务回不来的时候,都是父母两人陪着媳妇一起去看老丈人,杨金波的两个女儿也都是老两口一直在照顾。“一个小中队长,他怎么就这么忙啊!”杨义告诉本刊记者,“不是数落他,说实在的,金波是个重情义的孩子,到外地办案,每次回来,他都要为家人买些当地的土特产。他爷爷、奶奶健在的那些年,尽管他的工作很忙,但一有空,就跑回村里,给爷爷理发,给奶奶洗头。”

当上中队长之后,杨金波回家的次数明显少了,杨义怕儿子心烦,父子俩见了面,他很少问儿子工作上的事。“他要是高兴着进门,肯定是案子办好了。有一次,他回来就感慨‘这人可别犯罪,犯了罪跟猪一样’。我也没多问什么。”后来杨义才知道,有一次杨金波去刘备寨村抓一杀人嫌疑人,在嫌疑人家中彻底搜索之后,没有任何收获。刚出院子,听到不远处猪圈中有异常响动,顺着声音悄悄搜过去,发现嫌疑人在邻居猪圈内,与一头大母猪挤在土洼里,手中还紧紧拿着一把匕首。杨金波跳进猪圈,紧紧攥住凶手持刀的右臂,把他摔倒在地,之后队友一拥而上把凶手擒获。

事后,局党委要对只身擒凶的杨金波予以立功奖励,他却找到大队和局领导说:“参战的老民警都50多岁了,还带头去抓逃犯,忒不容易,我这么年轻,先冲上去是应该的,我还有很多立功机会,把功劳让给老同志吧!”杨义向本刊记者回忆说,“这小子常常是危险关头,冲锋在前,办下案子不贪功、不争名,而且又何止一次两次。不但如此,他做警察能不沾酒色,从没进过洗浴中心、下过歌厅。虽然就这么一个儿子,但我不是老脑筋,倒还能想得开,他要是个不务正业的混混,没了,倒也省心。问题是他仁义、孝顺、走正道,年纪轻轻就突然这么走了……”

“好警察、好人”

年过花甲的杨义颤巍巍地抱出家里一大摞影集,一页一页仔细翻着,除了上世纪90年代初期儿子当兵前后几张泛黄的相片,再也找不到一张杨金波的正面照。甚至没有一张戴着警帽的遗像,最终不得不通过照片合成技术在杨金波警官证的一寸照上加上一个警帽。

曾任遵化政法委综合治理办公室主任的刘欣民曾跟踪采访了杨金波好几年,现在网上流传着一张杨金波押送犯人的侧面照,就是刘欣民拍摄的,他告诉本刊,这本来是一张庆功照,因为杨金波的“不配合”才弄成这样。2007年8月15日,遵化市发生一起特大抢劫出租车杀人案,经深入侦查,一名杀人凶手落入法网,另一名张家口籍凶手张某在老家匿藏,杨金波等人前往抓捕,押解凶手回来后,局领导专门举行了迎接杨金波抓捕小分队凯旋的仪式,刘欣民负责拍照。见到闪光灯冲着自己,杨金波立马就把脸转过去了。“采访杨金波可费了劲了,每次他立功之后找到他都啥也不说,一副理所应当‘这是我应该做的’表情,到论功行赏的时候早就躲得远远的了,不爱出头露面,我的材料都是问其他人问来的。”

父亲口中“仁义、孝顺、走正道”的杨金波,在所有人眼里都是一个十足的好人。为杨金波送行那天,参加遗体告别仪式的群众围满了殡仪馆,几十辆出租车一路跟着,响着喇叭为杨金波送行。

“好警察,好人啊!”当天遵化街头,目送着杨金波灵车走过的杨大姐说。杨大姐曾和杨金波有过一面之缘。2007年的一天,很少在家休假的杨金波陪妻子出去买菜,路上遇到一位衣衫褴褛的老汉,拄着一根木棍,步履蹒跚。杨金波停下来问他去哪儿,老人有些智障,吭哧半天杨金波才明白老人是来城里寻亲,找不着亲戚家了。杨金波马上拦了一辆出租车,和妻子一起把老人送到就近的派出所,又和派出所民警一起帮老人找到了亲戚杨大姐家,身上的300多块钱也掏给了老人。

对需要帮助的人,杨金波总是“毫无保留”。妻子张桂凤说:“他在外边心肠热着呢。”2008年5月12日,汶川大地震,杨金波从夫妻俩多年的积蓄中拿出1.1万元,动员女儿拿出了111元压岁钱,第一时间捐到慈善部门。随后,他又主动向党组织交纳了1100元特殊党费。在遵化市公安局民警中,杨金波是向灾区捐款数额最多的民警。许丙新也告诉本刊,每次遇到拐卖妇女儿童的案子,对解救回来的女人和孩子,杨金波都是倾囊相助,“有多少给多少”。

“嫁给了一个把家当旅店的人。”妻子张桂凤说杨金波忙起工作来十天半月不回家是常事,“盼星星盼月亮把他盼回家,就怕他手机响。手机一响,准是有案子了。不管给他做了多可口的饭菜,只要手机一响,放下碗筷就走。”有一次,杨金波手机关机,3天没和家里联系,张桂凤急坏了,追到刑警队,一问才知道丈夫审讯嫌疑人3天没有休息。

“其实他心里对我们牵挂着呢。”结婚15年了,丈夫临出家门前,总会对妻子重复那句不知重复了多少遍的叮嘱:“把门锁上,窗户关好。”而这句话也是他每次回到村里跟以前的老邻居老朋友说的最多的。

最后的坚守

“杨金波体格好,他一直对自己的身体特别自信。”不仅是他自己,他的战友也都感叹他有一副“好身体”,也正因为如此,许丙新想起来更遗憾:“如果是倒在办案的时候,或是因为抓逃犯牺牲,那感觉都不一样,我都不会这么难过,谁想到是因为身体原因,太可惜了。”

实际上,表面上看起来体壮如牛的杨金波,身体状况早就亮了红灯。2002年春天遵化市曾组织了一次政法干警的体检,杨金波被诊断出患有高血压,当时他才30岁。从此杨金波的生活物品里添上了各种治疗高血压的药片,可是连饭都不能正经吃,“按时吃药”只是家人和战友的嘱托。

之后父亲杨义几次找到公安局领导,要求把儿子调出刑警队,“调令都发到刑警队两次,可他说啥就是坚决不走”。杨义在儿子去世后最后悔的就是当时没有坚持自己的决定。

2009年正月初十的晚上19点,杨金波办完案回队,突然头部一阵难忍的剧烈疼痛,到附近的医院一检查,高压200,医生说什么也不让他再工作了,家人连夜把他送到北京宣武医院接受治疗。在北京的12天,杨金波过得很不踏实,血压基本恢复正常之后几次三番要求出院,医生一再嘱咐回家之后务必休养几个月。

回到遵化,杨金波心里惦记着案子,每天给队里打电话,领导一直没有同意他回队参与办案。3月底,一起冒充民政局工作人员以办理低保为名的诈骗案接近收尾,杨金波接下了去迁西进行最后取证的任务。之前他一再恳求照顾自己的父亲:“爸,我是副中队长,破了这么大案子,我在家待着像啥?不行,我得归队!”

3月30日一大早,杨金波迫不及待地往刑警队赶,一个多月养病的日子把他憋屈坏了。13点半,杨金波带着年轻的协警李继业从队里出发,因为李继业没有驾驶本,司机的任务还是交给了杨金波,一路上,李继业发现队长“不时用手掐太阳穴”。

“车往东开到东关附近,正在修路,大哥说要不别去了,我问咋了,他没有正面回答,给建明刑警中队打电话找司机,可是司机没在队上。到了迁西,他不再开车,找来了当地刑警队的司机,我问他咋了,他说有些不舒服。”

15点多钟,从银行取证之后,两人又赶到被害人家中做辨认,结束任务已经将近17点,杨金波接到迁西刑警队一中队队长电话说吃了晚饭再走,因为担心走夜路,他们没有吃饭就往回返。

在李继业对本刊记者的回忆中,杨金波接下来做了如下动作。车开出迁西,没走出1公里,杨金波说不舒服,停下车来让李继业帮他把药拿出来,吃了两片药继续开。开到迁西紧邻遵化的三屯营镇时,天已经黑了,杨金波皱着眉给妻子张桂凤打了电话,让她过一会儿到单位来接。19点多钟,回到队里,杨金波先上楼把材料放回办公室,然后“晃晃悠悠地”下楼直奔大队值班室想坐下歇一会儿,“当时我和两个值班民警在,听见他嘟囔说‘我头晕,兄弟扶我一下’。这时发觉他脑袋明显晃悠,手机都拿不住了,‘叭’地掉到了地上”。

李继业赶紧给张桂凤打电话,这边说着杨金波还再劝他别打,接着“声音就听不清了”。张桂凤在医院门口见到被抬出警车的丈夫的时,杨金波已经“浑身抽搐、鼻孔冒血”了。“事后想来,他去迁西的路上,可能身体就已经感觉难受了。”李继业说。

“出事那天,专家看过片子后说,脑子出血都85%了,他是在拿命硬扛着呀!”每次想起儿子的死,杨义都像是被触动了最脆弱的一根神经。4月3日晚上22点,杨金波在亲人和战友的陪伴下,离开了自己热爱一生的事业。

6岁的小女儿杨越到现在也不知道爸爸已经走了,家里人一直骗她说“爸爸出国去抓坏人了”,杨金波的手机号也一直留着。今年自己和妈妈的生日,因为爸爸不在也觉得“没劲”。期待爸爸回来的日子里,杨越画了很多张画,下雨了就画个房子给爸爸住,因为爸爸长得高,房子特意画得高高的,纸的空白处歪歪扭扭地写着“爸爸回来,一(4)班杨越”。

杨金波的大姐杨金花告诉本刊,孩子上学一直是她和张桂凤换着接送,“一次放学的路上,杨越想吃糖葫芦,让我给买了两根,说一根自己吃一根给爸爸留着。到了家就把糖葫芦插在酒瓶里,晚上糖化了又放进冰箱。给爸爸留的糖葫芦现在还躺在冰箱里”。■

(文 / 陆晴 陈超) 李继业金波刑警一个力量遵化