小分子惹出了大麻烦

作者:三联生活周刊 ( 位于夏威夷观测站的莫纳·鲁阿天文台

)

( 位于夏威夷观测站的莫纳·鲁阿天文台

)

温室效应的发现

“全球气候变化问题的核心就是二氧化碳。”美国海洋和大气管理局(NOAA)地球实验室主任亚历山大·麦克唐纳(Alexander MacDonald)博士对本刊记者说,“纵观人类研究气候变化问题的历史,大气二氧化碳浓度的测量是最关键的一步。”

地球大气的主要成分是氮气、氧气、氩气和水蒸气,它们占了空气总量的99.95%。大名鼎鼎的二氧化碳其实属于微量气体,目前的浓度是387ppm,也就是说每1万个空气分子当中只有不到4个二氧化碳分子。不过,不要以为这个比例很小,要知道,每100万个空气分子当中只有不到10个臭氧分子,但如果没了臭氧分子,地球上的生物恐怕就都活不成了。

二氧化碳不但可以为植物的光合作用提供原材料,更是控制地球表面温度的重要因素。最早意识到这一点的是著名的法国数学家让·巴普蒂斯塔·傅立叶(Jean Baptiste Fourier),他曾经是拿破仑的御用智囊,后来因讨厌晚年拿破仑的治国政策而愤然辞职,专心研究热传导理论。傅立叶推导出的热传导数学公式在许多领域都有应用,后人称之为“傅立叶变换”。

为了验证自己的理论,傅立叶试着用这套算法计算了一下地球的表面温度。众所周知,地球表面的热量几乎全部来自太阳光,但是大部分阳光都被反射回了外太空,只有小部分被地球表面吸收。傅立叶计算了这小部分光线的热效应,得出的结果是地球温度应该只有-15℃左右,这是怎么回事?难道算法有误?傅立叶百思不得其解。

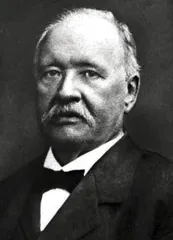

( 美国科学家查尔斯·基林 )

( 美国科学家查尔斯·基林 )

1827年的某一天,傅立叶灵光一现,意识到自己的算法是正确的,毛病出在没有把大气的反射作用包括进来。原来,地球被加热后也会发出红外辐射,其中一部分辐射被空气分子吸收,并反射回来,再次为地球加热。傅立叶把这部分反射比做“温室效应”,正是这个温室效应让地球表面平均温度升到了14℃左右,并孕育了生命。从此,“温室效应”这个原本只被园艺界熟悉的名词终于进入了大众的视野。

到底是大气层中的哪种分子反射了红外辐射呢?这个问题是由一个名叫约翰·泰恩德尔(John Tyndall)的英国科学家解决的。他是《自然》(Nature)杂志的创始人之一,最擅长的研究领域是电磁辐射。他最先证明大气中的二氧化碳具有吸收红外辐射的能力,他甚至认为地球历史上出现过多次的冰河期正是由于二氧化碳浓度降低所导致的。这篇论文发表在1863年的《哲学杂志》(Philosophical Magazine)上,从此二氧化碳就有了一个新的外号——温室气体。

( 法国数学家让·巴普蒂斯塔·傅立叶 )

( 法国数学家让·巴普蒂斯塔·傅立叶 )

此时欧洲已全面进入工业化时代,对煤炭的过度依赖造成了严重的空气污染。但是当时的欧洲人都把注意力放到了煤烟和含硫烟尘上,没人意识到无色无味的二氧化碳会有什么危险。“最先发出警告的是一个名叫斯万特·阿汉尼斯(Svante Arrhenius)的瑞典人,是他最先算出,如果大气二氧化碳浓度增加一倍的话,大气温度将上升5~6℃。”麦克唐纳博士对本刊记者介绍说,“这个估算做于1896年,但即使在今天来看都不算太过时。”

但是,当时的科学界没有对阿汉尼斯的警告产生任何兴趣,因为科学家们相信工厂排放的二氧化碳很可能会被植物吸收了。即使植物消化不了,海洋也会负责把这些多余的二氧化碳溶解掉。

( 瑞典科学家斯万特·阿汉尼斯 )

( 瑞典科学家斯万特·阿汉尼斯 )

要想验证这个说法的真伪,唯一的办法就是准确地测量大气中二氧化碳的浓度,做一个纵向的对比。这个目标直到50多年后才得以实现。

改变世界的基林曲线

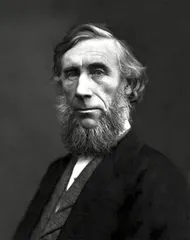

( 英国科学家约翰·泰恩德尔 )

( 英国科学家约翰·泰恩德尔 )

1954年,查尔斯·基林(Charles Keeling)从美国西北大学化学系研究生院毕业,拿到了梦寐以求的化学博士学位。毕业后基林去著名的加州理工学院做博士后,在此期间发明了一种准确测量大气二氧化碳浓度的方法。他通过初步测算后发现,大气二氧化碳浓度确实在增加。

二氧化碳测量的准确度与观测点的位置密切相关,因为距离地面最近的这部分大气的活动方向大都是纵向的,缺乏横向移动(所以才会叫做“对流层”)。基于这个原因,观测点必须远离二氧化碳源头,也就是说必须远离人类聚居区。于是基林从美国国家自然科学基金会(NSF)申请了一笔经费,分别在南极和夏威夷建立了两个二氧化碳观测站。其中位于夏威夷的观测站建在莫纳·鲁阿天文台(Mauna Loa Observatory)内,基林从1958年开始就在这里收集数据,4年后他发表了第一份报告,明确指出大气二氧化碳浓度确实在上升。

基林的数据显示,二氧化碳浓度在一年内有升有降,但总趋势是上升的。之所以有升有降,是因为北半球的冬天植物都休眠了,而北半球陆地面积比南半球大,南半球夏天的植物生长旺季无法弥补北半球淡季的损失,于是大气二氧化碳的净浓度便有所增加。

莫纳·鲁阿观测站是人类迄今为止连续观测时间最长、数据最可靠的观测站,观测到的二氧化碳浓度曲线被叫做“基林曲线”(Keeling Curve),看上去非常漂亮,简直像是由机器画出来的标准的正弦曲线,但正是这条曲线为人类敲响了警钟。“基林曲线清楚地显示出地球的呼吸过程,很像人类的心电图。”麦克唐纳博士对本刊记者说,“这条曲线是气候研究领域的分水岭,它毫无疑问地证明大气二氧化碳浓度确实在上升,上升的势头自1970年开始基本恒定。”

近几年完成的南极冰钻研究表明,目前的大气二氧化碳浓度是80万年来的最高点。麦克唐纳博士向本刊记者展示了一张图表,显示地球二氧化碳浓度在过去的45万年里有过5次大的波动,前4次波动的波峰最高点均没有超越300ppm,最低点则可以低至180ppm。目前地球正处于第5个波峰期,和前4次不同的是,这次二氧化碳浓度上升的速度太快了,几乎是一条垂直向上的直线,目前已经大大超过了历史最高点。

“二氧化碳浓度的变化对应着历史上的冰河期。”麦克唐纳说,“目前地球正处在间冰期的中间,照理说温度应该下降了,但检测结果正好相反,温度仍在持续上升。”

那么,有什么证据能够证明这次二氧化碳浓度的上升是因为化石燃料的燃烧,而不是源于某个未知的天然来源呢?美国白宫科技政策办公室主任约翰·霍尔顿(John Holdren)博士向本刊记者做出了如下解释:“正常的碳都是C-12,空气中的二氧化碳因为受到阳光的照射,其中的C-12会有一定比例变成C-14,但是煤和石油一直埋在地下,其中的碳没有机会发生上述转变,于是C-14的含量逐年减少。C-14的半衰期只有6000年,因此化石能源中的碳基本上全都是C-12了。根据测量,目前大气中的C-14确实在逐年减少,这说明新增的二氧化碳大部分都来自化石能源。”

霍尔顿博士是奥巴马总统的科技顾问,对美国的气候政策很有发言权。他在刚刚结束的哥本哈根气候大会上做过一次科学报告,吸引了很多听众。他在报告中指出,根据美国科学家的研究,影响气候变化的所有因素中,人类活动导致的二氧化碳排放占一半以上,其中化石燃料的燃烧更是占到80%左右,因此解决二氧化碳问题成为气候变化领域的重中之重。要想做到这一点,国际社会首先必须加大研究力度,密切监控二氧化碳的走向。

“为了对各州和各部门二氧化碳排放总量实行更加精确的监控,美国环境保护署(EPA)责成NOAA开发出更加准确的二氧化碳检测系统,于是NOAA扩大了研究范围,把重点放在如何对局部地区的二氧化碳浓度变化实施有效监控。”麦克唐纳对本刊记者说,“我们正着手建立立体的二氧化碳监测网,不但要继续发展地面检测基站,还将陆续建立一批高空观测塔台,甚至在飞机上安装检测系统。同时我们将和NASA合作,开发卫星遥感技术,并和地面监测站的数据互相印证,进一步提高遥感检测技术的准确度。我们的最终目标是通过遥感卫星对任意地区进行实时监测,只有这样才能准确地测量二氧化碳的循环,并根据某一地区的具体情况制定相应的减排措施。”

世界气象组织(WMO)委托NOAA对全球的二氧化碳检测数据进行汇总和校正,并把NOAA的数据定为国际标准。NOAA正在为联合国制定减排目标、监督减排成果提供科学上的支持。

就在奥巴马离开哥本哈根前举行的那次新闻发布会上,这位刚刚和“基础四国”签订了《哥本哈根协议》的美国总统意味深长地说:“我们要求发展中国家在减排方面增加透明度,但实际上这并不是一个障碍,因为我们已经可以通过遥感卫星大致知道各个国家都干了些什么。”

看来,人类与二氧化碳之间的战争即将进入一个新时代,二氧化碳将和水资源、矿产资源和森林资源那样,被纳入一个更加细致、更加严密的监控系统之内。■

(文 / 袁越) 傅立叶科学分子麻烦惹出