神秘列车

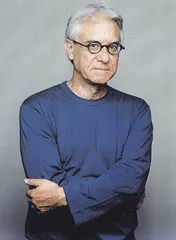

作者:三联生活周刊 ( 鲍勃·迪伦是格雷尔·马库斯多年观察采访的对象

)

( 鲍勃·迪伦是格雷尔·马库斯多年观察采访的对象

)

或许因为格雷尔·马库斯(Greil Marcus)的本科和硕士分别读的是加州伯克利大学的美国研究和政治科学,以《滚石》杂志的助理编辑开始职业生涯的他,在30岁不到的时候,乐评就已经写得风生水起,并在日后被认为是重新定义了流行音乐的报道模式。他的乐评不仅是就音乐而论音乐,而是放在一个更广阔的背景中来写,一种音乐或者一个传奇音乐人产生前后的促成因素,他会研究从国家政治到社会学等一系列背景。而且他延伸了美国文学,比如把著名的美国文学中的人物,哈克贝里、盖茨比等引入乐评中作为隐喻的写作风格。而写“猫王”,他会引用D.H.劳伦斯的句子:“人自由的时候是当他生活在充满生机的祖国之时,而不是他漂泊流浪之时。”他觉得这也是埃尔维斯·普莱斯利经常唱给美国人听的——但往往被放在唱片的B面。

《神秘列车》的开篇,讲述两个上世纪二三十年代的美国音乐人——白人布鲁斯歌手“口琴弗兰克”和黑人布鲁斯歌手罗伯特·约翰逊,他们的故事令即使是熟悉摇滚乐的乐迷也感到陌生。但格雷尔·马库斯决定由他们开始搭这本书的框架,因为他认为,“口琴弗兰克”的音乐有喜乐和愚勇的自豪,具备早期摇滚乐特有的灵魂。约翰逊则直接在音乐中表达美国生活阴暗的一面,其音乐对吉米·亨德里克斯、埃里克·克拉普顿等人产生过很大影响。他们之后,马库斯才正式进入摇滚乐时代,开始讲述“乐队”(The Band)乐队及斯莱·斯通、埃尔维斯·普莱斯利等人,通过他们的故事,读解美国的可能性、限制、机会和陷阱。

当然,讲美国的摇滚乐不可能缺少鲍勃·迪伦,他正是格雷尔·马库斯多年观察采访的对象,于是他写了几本书讲他。《老美国志异》是在国内翻译出版的其中一本,当初在美国出版时被编辑改成《隐形共和国》,去年在国内出版时改回了马库斯最早起的原名。另一本则以迪伦的歌名命名——《像一块滚石》。“很少有一个歌手像鲍勃·迪伦那样,在20世纪的舞台上收集了如此之多的面具。”马库斯写道,“作为艺术家,他风趣、无耻,带有预言色彩和攻击性,可怕而不可预测;而深入他的内心,你却可以听到软弱、沉思,以及前进的愿望与控制力。”当本刊记者问到他美国摇滚音乐人在国家和文化发展中所引起的矛盾和作用,他说答案就在他关于迪伦的书里。

马库斯的另一本重要著作是《口红痕迹:20世纪秘史》,关于“性手枪”等几支英国朋克乐队创始之初的故事。关于为什么开始写英国的乐队,他在接受采访中告诉本刊记者:“里根执政时期,所有我曾经相信的一切都遭到反对,所以我无心再写美国的故事,离开了美国。”尽管他指的不是身体上的离开,而是指1980至1989年间他的思想一直在欧洲游历。另外,他觉得,“美国的朋克乐既不是第一手的,而且过于自鸣得意(smug),X和Avenger乐队除外”。他对本刊记者说:“这本书的中间400页在写别的——关于看不见的欧洲激进虚无主义的传统(invisible tradition of radical European nihilism)。这是一种非常不美国的传统,却是文化和政治先锋们的思想之源,达达派、字母派、境况主义者基于此来理解他们的历史角色。说它非常不美国,因为它不是我们关于平等的常识——人人生而平等,没有人可以声称自己在社会或者历史上具有特殊的地位。先锋的思想听起来诱人,但同时也是被禁的,危险的,腐朽的。我花了很长时间,才弄明白这些人到底在说什么,到认可他们所说的,已经是在我被他们的音乐吸引之后很长时间的事儿了。”■

专访格雷尔·马库斯

( 格雷尔·马库斯和《神秘列车》(中文版) )

( 格雷尔·马库斯和《神秘列车》(中文版) )

三联生活周刊:如果回头来看你在《神秘列车》中提到的,写作这本书的一个初衷,是你想重新认识存在于美国想象中的某些统一性。你说,“要想与之发生联系,需要毕生的苦工”。30多年过去了,就“统一性”,你有了怎样的总结和新发现?

马库斯:我提出这个问题是1974年(编注:作者时年29岁),到现在,我只觉得答案更加难以回答。最近的5年,我和温纳·索罗尔斯合编一本1000多页的《新美国文学史》(A New Literary History of America),里面有220篇重新挖掘出来的散文原创,从1507年“America”这个词第一次出现在地图上开始,一直到2008年,奥巴马被选为总统的那一年。在这个过程中,我至少学到一点,就是认识到我对我的祖国知之甚少。这种感觉随着你看得越多、越全,就越强烈。大而化之地说,把美国统一起来的,我相信是国家对人民许下的许许多多的承诺。一代又一代的人都在致力于实现“美国的承诺”——我们称之为“法律之下,平等公正”(equal justice under the law),美国独立之初讲的天赋人权,涵盖的意义很广阔,也不可避免地在后来实践的路上遇到失败,甚至更糟糕——被背叛。如果有一天对承诺的背叛超过了实现,国家也将不复存在。尽管无论在过去还是今天,对一些公民而言,他们觉得这样的衰败不可避免。但我也认为,国家的统一性就在每个公民的个人历史中。不管你是去年才从中国移民过来的,不管你是生在阿拉巴马还是爱荷华,只要你成为这个国家的公民,那你就得承担起它的重担和祸根(最早是从奴隶制引起),你说,“与我无关,我不在场!”这样很愚蠢,因为你不可能只享清福而避开它的错误遗留下的问题。

三联生活周刊:你总是提到“美国式想象”,“美国想象”是指什么?

马库斯:最简单地说——也许是最诚实的答案,美国只是一个想法(idea),这超过其他任何你可以赋予它的物质形态。莱斯利·费德勒曾经说:“身为一名美国人,区别在于我们没有继承而来的定数,命运只凭想象;因为我们向来生活在传奇中,而非历史里。”于是会产生一种所谓“美国式的”——比如一种特别的责任感。没有想象,美国是什么?一个发明出来的国家?一个施工出来的国家?人会说,就是人们进进出出的一些建筑物而已。

三联生活周刊:为什么你从许许多多的美国文学形象中选择了哈克(马克·吐温的小说《哈克贝利·芬恩》中的男主人公)和亚哈(梅尔维尔的小说《白鲸》中的船长),来隐喻美国文化先锋中的两类人?你觉得他俩足以代表么?

马库斯:他们是两个非常典型的小说人物形象,他们都是那类宁愿选择下地狱的人——我的意思是说,他们自动脱离主流社会,这和被美国驱逐出境一样严重,但他们没觉得有什么了不起,他们都具有自由意志。不同的是,他们一正一邪:哈克是个男孩子,在他那个时代,他和一个黑人建立起牢不可破的友谊,他相信奴隶也应该享有天赋人权。而亚哈是个成年男人,他决定追杀白鲸,是他对白鲸的仇恨造成了他的冷酷和执念。我觉得在所有美国人身上,无论男与女,黑与白,都多少有哈克或者亚哈的影子。他俩足以代表美国人的特性么?也未必。但他们在我们的文学传统中已经成为美国想象的一部分,成为美国框架中的参考坐标,在演讲中,人们一提到他们的名字,就是要说回我们自己了。我们问他们,到底想要什么,到底那样做有什么意义,然后我们替他们给出答案。

三联生活周刊:“猫王”小时候听迪恩·马丁的音乐,你说他触到了美国音乐最柔软的核心,这是指什么?

马库斯:我指的是摇滚乐出现前的美国主流文化和音乐——对听众来说没有什么挑战性,没有风险,它可以回答你的问题,但最好是不要提问题,因为它其实没什么可问的。与之相反的是埃尔维斯他们,他们对我的吸引力部分源自他们的野心,比大多数人承受更多的风险,他们冒着制造艺术灾难,用摇滚乐的术语叫做装逼过头(姚向辉译)。不过需要补充的是,直到后来很久,我意识这么说迪恩·马丁挺不公平的(还记得我前面说的你知道得越多,就觉得自己越无知),就迪恩·马丁来说,他是个很复杂的人,他的《回到我身边》、《回忆由此造就》都是挺好的专辑。■

(文 / 苌苌) 神秘列车