田沁鑫:戏剧场里的情与义

作者:马戎戎 ( 田沁鑫

)

( 田沁鑫

)

1988年,制作人李东第一次认识田沁鑫。那时李东是北京电影学院的学生,到北京戏曲学院去拍一个讲学戏的学生的短片。那时田沁鑫还叫“田庆新”,在戏曲学校学刀马旦。

那会儿她是个挺漂亮的刀马旦,长发,夏天穿碎花的长裙。

“那会儿她就和别的女孩子挺不一样的,总是跟我们谈文化上的事,很羡慕我们能够看到很多电影。”李东说。

让李东记忆最深的是,那时她坚持骑着自行车到电影学院去听戴锦华的课。从南三环到北三环,要骑一个半小时。田沁鑫从来没迟到过。而且,她的笔记做得非常全,比电影学院的学生还要全。

“戏曲学院的女孩,一般早早就谈恋爱,早早就嫁人。像田沁鑫这种天天喜欢看书的女孩,是个异数。”李东告诉本刊记者。

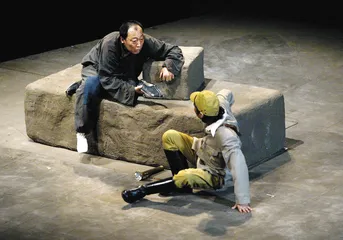

( 2004年10月6日,话剧《生死场》在北京逸夫剧场上演 )

( 2004年10月6日,话剧《生死场》在北京逸夫剧场上演 )

《断腕》——因情做戏

田沁鑫说:“《断腕》是我的第一个戏,是我为感情所做的。”

本来是有一个男朋友的,4年,装修了房子,准备结婚。可正在这时,另一个男人出现了。——这样的事,我们经常会听到。和所有遇到这样的事的人一样,田沁鑫要做个抉择。在社会的评价和内心的感觉之间,她选择了后者。

“我那时觉得,社会的评价对我没那么重要。”

幸福没有如期而至,反而带来了痛苦和纠结。1995年,大学毕业。田沁鑫逃离北京,在深圳做了一年广告。那一年她的生活里,唯一和戏剧有关的,就是写剧本。

这一年的远离,却让她更感觉到戏剧对她的重要。“我有很多情感的郁积,需要用一种手段来倾诉。”她告诉本刊记者。

“刚回北京的时候,处处都是困境:工作没着落;家人不知你伤痛只是认为你不孝;自己率性而为自毁前程也就没脸去见老师;情感上更是异常觉得失败。就在如此困顿的情况下,我想我得做这个戏,在那个人生日那天做这个戏。”她说。

1997年,《断腕》上演。本来邀请了“那个人”来看的,可惜,那人没来。

《断腕》讲的是一个女人的一生:述律平是耶律阿保机的妻子。耶律阿保机死后,她主持了辽国的大政。

对于这样一个一生和权力纠缠在一起的女人,田沁鑫看到的,却是她对感情的执著。她为了感情和耶律阿保机在一起,为了感情斩断手腕,为了感情坐江山,为了感情把江山让给了孙子。

戏里,述律平有一句台词:这是我的草原,草原上年轻的猎手很多,他们怀着娶我的梦想,乘兴而来,又败兴而去,我仍是一个待嫁的姑娘。

“在那部戏里,我传达出赞美爱情、赞美生命的情感。可我的感情很‘惨绿’,缺乏颜色,所以本身就具备了那种伤痛。尽管那种伤痛的表达特别含蓄,但我所有的疼痛感都隐在其中,所以那部戏有这样一个后坐力。”田沁鑫告诉本刊记者。

戏是小剧场的戏,演员不多。然而演员强烈的感情投入和强烈的肢体语言,却给台下的观众造成了巨大的情感冲击。

《断腕》里包括了田沁鑫后来一直在反复阐述的主题:情,道义。述律平强烈的情感背后,是一个女人不服命运拨弄的心气,以及要在重重阻碍中冲出一条道路的生的欲望。

述律平的扮演者是金星。田沁鑫喜欢她:“金星的人生很奇特,兼具了不同时间段的两种性别,她身上有一种我看到的性别的光辉色彩,是在单一性别里面没有的。”

《生死场》、《赵氏孤儿》—— 对时代的追问

《断腕》完全是一个体制外的戏。那时田沁鑫的个人生活很苦,用她自己的话:“自己去吃烧饼就凉水,住在没暖气的房子里。”

那不是一个做戏的好时间。李东回忆说,1997年前后,正是戏剧市场的转型期。人们忙着挣钱,什么演出都没有人看。新的戏剧形态还没有出现。《断腕》的制作人是满梅,她喜欢艺术。《断腕》的出现完全得益于满梅出于对艺术的热爱的投资。然而《断腕》并没有市场推广,很大程度上,是金星当时的名气成就了这个戏的上座率。

1999年,孟京辉开始做《恋爱的犀牛》,开始经营话剧市场。这一年,国家话剧院实行制作人制。

就这样,李东和田沁鑫被绑在了一起。他们做的第一个戏是《生死场》。

做《生死场》的时候,田沁鑫对自己状态的描述是:“不爱说话,话特少,极其清高。我一跟人说话就觉得还不如跟墙说呢,说了3分钟就开始文不对题。”

那时候田沁鑫一文不名,然而她认为那种状态非常纯净:“睁开眼睛就写作,也没别的事,我现在就很感动于我那时候的纯洁。”

萧红写《生死场》的时候,是饿着肚子在写的。

田沁鑫说:“《生死场》触动我的,是那种非爱非恨的生活图景,以及面对生老病死不动情动性的麻木的态度。这恰与某些现代社会中的景象相似。”

《生死场》上演,是1999年的7月。那是个夏天,李东说,夏天没有人要看一个冠了“生死”两个字的戏。《生死场》没做广告,李东希望的是这个戏引起文化界内部的注意。在文化部内部的刊物、机关报上,《生死场》都做了推广。对于萧红,李东和田沁鑫都做了非常认真的研究。

《生死场》的舞台呈现,是完全田沁鑫式的。萧红的文字里孩子气的可爱,温柔的悲观和宿命感,在舞台上被呈现出来的是苍凉、血性和义烈。田沁鑫的改动是很戏剧化的,情节被打乱,原来没有关系的赵三和二里半因为子女的恋爱相互纠缠。人物的造型很夸张,吸收了现代绘画的元素。

采访中,田沁鑫说,在这一阶段,造型上的夸张和视觉上的冲击的确是她所追求的:“我所有注重的这些,包括肢体语言和演员动作上的张力,以及所产生的视觉冲击力,一直贯穿于我的戏剧创作中,这使得现代观众、青年观众也可以喜欢这些戏。不管这些戏是近代的还是古代的。”

这时,田沁鑫开始提出“商业戏剧”的概念,她说:“我愿意把我的戏剧定位在商业戏剧上,并通过做戏成为富有的人,而不把话剧当做手工作坊。也不要把话剧定位成贫困艺术,让人家怜悯你,掏钱去给话剧捧场。这可能是我的时代特色。”

李东说,《生死场》制作经费,国家话剧院给了50万元,这些钱要支持20场的演出,还有18位演员的酬劳。

18位演员,包括了当时国家话剧院三代演员里的骨干:台柱子级别的韩童生、倪大宏;年轻一些的房斌;更年轻一些的任程伟和李琳。

“现在看起来,这是个转型期间的过渡期。现在很难再把三代演员捏合在一起。”李东说,“从某个角度来看,那其实是个很好的时代,再往后,无论是剧院对演员的号召力和约束力,还是精英知识分子对民众的号召力,都不再能起到彼时的效果。”

田沁鑫把自己归结为“生于60年代末”。她说:“上世纪60年代末这批人,没有‘文革’的经历,心中没有呐喊和口号;改革开放初期西方价值观念、文化思潮大量涌进国门时,又不具备可以接受的年龄,所以后来对各种流派的吸纳都达不到疯狂的程度。因为赶上了经济建设时期,踏实、务实成为我们这一代的作风。因此这代人今天在各个领域大都是中坚,但大多数默默无闻,不事张扬,也不自恋。”

回忆起《生死场》到《赵氏孤儿》之间的时代,她觉得那时代:“它是一个机会者的乐园。所以当拥有机会的人用准确的嗅觉和豹子一样灵敏地扑上去捕猎的时候,是一个胜者。这时代的宠儿,是应风而长,随风而动,这是时代的选择。往往这样的人出现在身边的时候,一般心地稍微柔软一些的人,是无法和他站在一起,甚至根本无法抗衡的。”

翻开春秋,她看到一个“义”字。于是,她做了《赵氏孤儿》。

《赵氏孤儿》是一部关于“成长”的戏:“《赵氏孤儿》的时候,实际上是我在困惑。“黑”实际上就是完全意义上的暗色调,因为黑对比起来可以很高级,但黑色是葬礼的颜色,同时也是一种极端的典礼的颜色。红色也是极端的颜色,和血、最燃烧的颜色的代言,所以这两种颜色,一个是最顽强的绝望的生命颜色,和一个没有生命的绝对的颜色。这两个颜色的对接,视觉上是很刺激的,而且是可以供人在视觉上进行一些思考的。”

“主题也是,最后孤儿也是在生而为人和再世为人一个两难的情况下,他进行了一个选择,他不知道他已经愚昧地上路了。就像我那时候一样愚昧着。”田沁鑫说。

《赵氏孤儿》是一出性感的戏。“表现的是春秋时期的情义,这是必然的因素。但我这里面还是展现了把一个男人从一心理摧残到生理摧残全部的完结过程,我觉得这是一部很女性的作品,带着女性艺术家视角的一部很极端的作品。”

现在看起来,田沁鑫说,她觉得那部戏有点“太性感了”。

当年田沁鑫版的《赵氏孤儿》和林兆华版的《赵氏孤儿》几乎同时上演。将两版《赵氏孤儿》做个比较,是件有趣的事情。“林版”的《赵氏孤儿》,16年后,孤儿长大,程婴将孤儿的身世告诉他,孤儿的回答是:“我不认账,不管有多少条人命,它跟我没有关系。”

而在田沁鑫那里,赵氏一门300余口被诛,原因是孤儿母亲庄姬的淫乱。结尾部分,孤儿长大,被迫面临一个他始料未及的世界。田沁鑫说,她要讲的只是一个成长的故事:“生而为人是爹妈给你的,没跟你商量;再世为人是社会教给你。当两种为人都教给了你,又都不管你的时候,就要被迫成长了。

寻找属于中国的演剧形态

自小坐科,田沁鑫的舞台手段中,总是离不开戏曲的痕迹。她的审美其实一直很传统。记得有一次闲谈中,她曾经谈起过她的外婆。她说,外婆不识字,但是她觉得外婆有文化。那种文化不是体现在学历中,而是体现在她待人接物,对于生活的态度中。

李东把田沁鑫叫做“老田”。他说:你别看老田在生活中对自己不讲究,但是她非常讲规矩。

《生死场》与《赵氏孤儿》之后,田沁鑫希望能找到一种新的演剧方式上的突破。

“我觉得中国的话剧观众被一些东西带坏了。因为话剧是外来的,来看话剧的观众都是正襟危坐的,而且当看外国作品时,或者看西方话剧元素教育产生的戏剧元素堆砌出来的作品时,观众不是用中国人的思考来看戏,所以他在看戏的时候,他的习惯不是他中国人的习惯。”

她觉得焦菊隐的伟大之处就在这里:“他把一些戏曲元素用进来了,中国戏曲是中国人的活法,是中国人娱乐的视觉感应和听觉感应,是属于中国人这个民族。戏曲是慢慢的,游戏感很强的,并不当真的表演形式和观演关系。”

她做过一个小戏叫做《赵平同学》,严格地说,这只是一个实验,一个所谓的“排练场”戏剧。这个戏里同样有她感兴趣的,一个倔强的有生命力的女性角色,年轻一代和年长一代的价值观的冲突。然而最重要的是那种演员在角色与角色之间轻松切换的游戏感。

《1699桃花扇》是她重新回到古老戏曲中汲取力量的一个戏。那个戏她排得轻松:“喝着茶,聊着天就把戏排了。”因为戏曲有它的程式,那些程式保证了即使是对人生和艺术都还并无高妙心得的年轻演员,也可以保证一个基本的可以被观看的水准。

“白先勇的《牡丹亭》是一个前奏。”李东说。此外,一个重要的契机是,江苏省的文化体制改革。2001年,江苏省委、省政府将江苏省歌剧舞剧院、京剧院等几大直属院团进行整合,成立了江苏演艺集团。2004年8月,江苏省文化体制改革进一步推进,演艺集团所属11个院团一次性整体转企改制,实行全员身份置换,这意味着所有院团人员不保留事业单位身份,而以市场主体身份参与竞争。

当年11个院团的演员们到了省政府门口静坐了一整天。反应最激烈的院团之一是江苏昆剧院。2001年5月18日,联合国第一个确认的非物质文化遗产,就是江苏昆剧院著名昆剧演员张继青主演的《牡丹亭》。被劝回来以后,江苏演艺集团总经理顾欣和各个院团之间开始沟通对话。仅仅昆剧院,就前后对话7次。对于江苏昆剧院来说,最大的顾虑是,昆曲这门古老艺术,离开国家的扶持,在市场上还有没有生命力?

对于《1699桃花扇》,田沁鑫认为,它,以及主创们所做的,是“用一种文化视觉的自觉点醒了昆曲的舞台,使得那出戏好像是睁着眼睛做的明朝的一场梦”。那场戏的宣传口径都围绕着“生活方式”进行,让观众抱着观看一种业已消失的生活方式的怅惘去看那场戏。戏的场面也因而精致而铺排。

《1699桃花扇》到目前已经演出了100多场,达到了在商业上的难得的成功。

对于田沁鑫个人的创作而言,《1699桃花扇》是一个课题,这个课题给了她一个在部分恢复中探索盛世中国演剧方式与观剧方式的契机。京剧《关圣》则继承了这种探索。

“明朝,昆曲起源的时候,昆曲里头真正的服饰是什么样的?头饰、气质是什么样的?我感觉到的,我希望把它恢复。我做京剧也是因为我想知道,清朝鼎盛时期,京剧兴起的时候是什么气势。”

像当年兴致勃勃地描述明代生活方式一样,她兴致勃勃地讲述她感受到的京剧初兴时的环境和气势:

“那时候,扬州是个大娱乐城么,是全国的一个娱乐城市。要不,为什么要‘烟花三月下扬州’啊。晋商、徽商、浙江商人、广东商人都聚在一个地方玩。戏班子‘铁打的营盘流水的兵’,演演就走了,徽商就很不满意,所以就自己养班子。皇上来的时候,他们接驾殷勤,很努力地给皇上看这些徽班的戏。皇上龙颜大悦,回了京城之后就想让这些徽班来京城演,然后就和京城的徽班结合,形成了一个徽班的盛世。那时候在京城里的,包括语言方式都变成京话,把湖广音和京话进行结合,把京城内的曲艺说唱包括梆子等各种舞台剧形式全部叠加在一起。舞台的布景是繁复至极的清代图样,服装也更加繁复灿烂,演员的表演也更加精湛,再加上它融合了很多娱乐的表演形式,结合到这个时候,在清朝最鼎盛时期就由徽班聪明人打造成这样一种气象的戏剧走进宫廷,成为清朝的国剧。”

《关圣》要呈现的,就是这样的场面和气势。同时,在关羽这个人物身上,田沁鑫寄托了她一贯的价值观理想:

“关羽在历史上基本没有成功过,一直老是吃败仗。但中国人为什么喜欢他,尊他为神?因为他有人格魅力。中国人讲究于情于理,先合情才合理。没有说,只讲理,不讲情,没有这个规矩。”

戏里,关公的脸开始不是红的,是正常的:“我们专门有一个化妆师,每次关公郁闷或者气愤的时候,他的脸就被化妆师画得红一层,最后他杀人,就又红一层,最后红到他成神。”

文化复苏的时代

做完《1699桃花扇》,做完《关圣》,田沁鑫觉得,自己的姿态柔软下来了。她开始想,这个时代也许不是那么坏。

从前她喜欢戏,因为喜欢戏里的世界。那个世界纯粹清明,与现实恰成对照——在现实中,她不是一个能够和时代跳贴面舞的人:“我喜欢单纯质朴的戏剧,它同我所在的繁华缭乱的世界对照,有种疏离隔世的净美;我喜欢挚爱真情的戏剧,它同我所感到的矫饰虚伪的人情冷漠相比,有种夕阳暖辉的壮美。”

可现在,她觉得:“你再看不上,你也是这个时代的产物;你再看不上,你也存活在这个时代里面了;所以不是看不上,而是你应该看。而且现在我还挺喜欢,我渐渐地觉得它的确非常强健,强健得像个奇迹一样,的确是集三千年之巨,三千年之中国之当下,生在这个时代也是难能可贵的。”

《1699桃花扇》之后,她排了一个张爱玲的戏《红玫瑰与白玫瑰》,这是个俗世的故事。振保这样的男人,在俗世中比比皆是的男人,他如何面对纯粹的理想和爱的向往,和现实里实在的、平淡的、顽强存活甚至比别人活得好些的割裂的人格和愿望。

《红玫瑰与白玫瑰》的故事,田沁鑫讲得很好,很活泼,很轻松,也很自信。

还有想说太多话结果显得散碎的《明》。

田沁鑫喜欢田汉。她做过一个戏叫《狂飙》,讲田汉的一生。上戏文课的时候,老师念田汉的《十三陵畅想曲》,嘲笑地说:“你看这多可笑,这样的人在建国以后居然能写这么个东西。”她的同班同学一直在笑。但田沁鑫心里很难受,因为她感受到了那些夸张的文字背后的真诚:“我觉得我和田汉的缘分就是那堂课,我觉得他得有多么单纯啊。”

田沁鑫还能背出田汉《白蛇传》里的唱词:“期盼你回家,哪一夜你不五更天?可怜我枕上泪珠都湿遍。可怜我鸳鸯梦醒,寻你来到金山寺院,只为夫妻能团圆。莫怪青儿她变了脸,冤家你问问谁的是谁的非——纵然是异类,我待你情非浅。”

田沁鑫说,那一字一字:“全是真情实感写的。”

采访她,是在听得见金钱叮当作响的新光天地。路过化妆品柜台的时候,她停下了脚步,她说,她希望有一天,她能有很多钱。这样,她可以买一所大院子,养起所有她喜欢的姑娘。她们喜欢什么,她就给她们买什么。

她说得很真诚。

“我现在希望我认识水平提高,心胸再放大。你的力量不见得是一个人的力量,而是在时代当下有能力将大家包容起来的力量。”田沁鑫说。

她执导的电视剧《生死桥》在2010年要播出了。她的电影,也在筹备。

然后她还想再排俩话剧,讲当代故事的话剧。

不论是昆曲还是京剧,它们也都是时代的产物。“它就是那个时代的产物,最辉煌的就是那个时代;时代散去,辉煌也在这一刻散去了。这是一个独特的存在,没了就没了。”田沁鑫说。■

(文 / 马戎戎) 赵氏孤儿田沁鑫述律平戏剧李东生死场断腕情与义场里话剧