立体城市与两个太阳

作者:钟和晏 ( 汉诺威世博会荷兰展馆将一系列的自然片段压缩在空中,实现了自身的生态循环

)

( 汉诺威世博会荷兰展馆将一系列的自然片段压缩在空中,实现了自身的生态循环

)

Center for the Arts

即使有“立体城市:未来中国”这样一个鼓舞人心的题名,看到MVRDV用弯曲成圆弧形的褐色木条构建出“中国山”(China Hills)梦魇一般现实的时候,这实在不是一幅让人神往的未来都市场景。那些高低不一的圆锥塔一堆堆地挤在天安时间当代艺术中心地下一层的展室里,拥挤不堪地代表“未来中国”的城市新塔楼,努力地向高空延伸着。

MVRDV——这个由建筑师威尼·马斯(Winy Maas)、雅各布·凡·瑞金斯(Jacob van Rijs)和娜塔丽·德·福瑞斯(Nathalie de Vries)创立的鹿特丹建筑师事务所,自1993年成立以来一直专注对密度的研究,建筑、城市、人口、森林、耕地、食品、能源等都被涵盖到密度的范围之中。他们运用一种数据化的极端建造原则,以实用性分析理解复杂系统中的规则和逻辑,试图解决如何最大化和最优化利用土地的问题。

在让人接受“中国山”之前,MVRDV一如既往地通过数据演算来设想未来城市。中国城镇人口增长率位居世界第一,到2020年,将有22%的总人口——约4亿人——从农村迁移到城市,到时候,所需要的土地至少是现有占国土面积6%的城市区域的两倍。

两倍的数字并非空穴来风,如果以10万人口城市为单元来比较不同的城市模式和密度所需的土地使用,按照每平方公里9000人的新加坡密度、4000人的柏林密度或者2000人的洛杉矶密度,推算出中国至少需要1.5倍到2.5倍的可用平地。即使按照每平方公里2.1万人的上海浦东密度,仍然需要1.3倍的可用平地,还是远远不够。

( MVRDV的“中国山”,一个把森林、农业和能源生产结合起来的新型混合城市模式

)

( MVRDV的“中国山”,一个把森林、农业和能源生产结合起来的新型混合城市模式

)

所以,如何解决农业和城市用地的短缺?如何缩小不断增长的人口和日益枯竭的资源之间的差距?如何优化城市和农业功能之间的共存互补?

于是赫然出现了“中国山”——一个把森林、农业和能源生产结合起来的新型混合城市模式,最高达到500米的高度。既然空间无法以增大国家面积来获得,那么只有从垂直方向来争取。在那里,公园绿地、50%的粮食生产与城市功能结合在一起,新的空间构造大幅度减少土地的使用面积。至少今天,设想我们会在塔楼阳台上辛勤耕种是荒谬不堪的场景,但这正是MVRDV的“未来立体城市解决方案,一个适合人类居住的栖息地”。

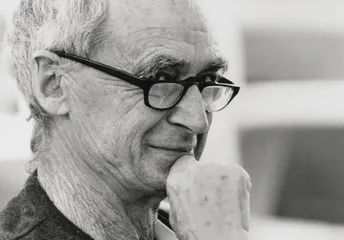

( 90岁的保罗·索莱里一直被称为“世界生态建筑之父”

)

( 90岁的保罗·索莱里一直被称为“世界生态建筑之父”

)

“中国山”也就是一个个“梯田塔”,南立面略微倾斜,北立面和地面垂直,扩大南立面是为了让光照达到最佳,更适宜物种的繁殖。在MVRDV看来,现有的城市塔楼那些华而不实的外立面不能为必需的自然种植和能源生产提供空间,必须建造宽敞的露台,在露台上进行农业和能源生产,这样,高楼里的居住空间也更加有吸引力。“梯田塔”内部有巨大的洞窟,来容纳不那么需要日照的场所,比如工厂、商场、教堂等。如果在现有的城市周围嵌入这些城市山,一条真实的中国山脉由此出现。

“10年前的汉诺威世博会上,我们就曾有过类似尝试,将景观纵向延伸。当时,荷兰政府要求我们在荷兰馆中建造花园,我们觉得最好的办法就是将不同部门互相层叠,把多余的土地空间留给德国。”威尼·马斯在“天安时间”的展厅里说。

( MVRDV设计的东京Gyre购物中心

)

( MVRDV设计的东京Gyre购物中心

)

那年的世博会上,荷兰馆是园区里高度最高、参观人数最多的场馆。40米高的展馆将一系列的自然片段压缩在空中,5个展层自上而下展示了沙丘、耕地、森林、湖泊和风力公园等,屋顶上6座现代风车为建筑提供电能。作为一个自然面向社会的多面体标志物,这个模样奇怪的建筑实现了自身的生态循环,不仅节约了空间,还节约了能量、时间、水和基础构造等。

“新兴农业和城市结合”的建筑理念已经一再出现在MVRDV的一些项目中,考虑气候、环境、能源消耗等因素,试图让那些目前在特定区域的农业、林业规划回归到城市中。“对我们来说,乡村生活与城市生活的融合这个课题非常有趣,在此之前,它都没有得到深入研究。即使想象我们不用在城市与乡村间往返,也是件费劲儿的事,因为那就意味着城市就是乡村,乡村就是城市。”雅各布·凡·瑞金斯说。

( 首尔以南35公里的“光桥新城”,一座预计可以容纳7.7万居民的自给自足城市,也是一个“中国山”缩小版本

)

( 首尔以南35公里的“光桥新城”,一座预计可以容纳7.7万居民的自给自足城市,也是一个“中国山”缩小版本

)

在今年上海国际创意产业周的“荷兰设计”展上,MVRDV展示了哥本哈根“垂直村落”、首尔“光桥新城”(Gwanggoyo)、东京Gyre购物中心等设计项目。“我们认为建筑形式不应当仅仅是特定审美需求和材料应用的产物,而是对社会和经济因素调查研究的结果。我们的建筑试图介入社会,质疑人类行为并提供其他选择,以实际的设计来解决一些社会问题。”MVRDV这样解释说。

这种现实的解决方案也出现在广西柳州龙潭公园250公顷土地上的住宅规划设计中,这一项目的基地在柳州市南世界文化遗产保护区域内,之前属于一个采矿场,7座小山围绕着一块略有起伏的平地,其中5座山有一半的山体已经因采矿而被切割。MVRDV的方案是将住宅贴附、嵌入山体的断面,住宅顺应着山势向上延展,阳台的朝向根据不规则的地势错落布置,成为多角度眺望山谷的平台。

( 作为太阳能主动收集者的穹殿构造

)

( 作为太阳能主动收集者的穹殿构造

)

韩国首尔以南35公里的“光桥新城”,一座预计可以容纳7.7万居民的自给自足城市,完全是一个“中国山”缩小版本,一系列丛生的山脉形建筑组成20万平方米的住宅,4.8万平方米的办公空间,20万平方米的文化、休闲、娱乐和教育设施,以及20万平方米的停车场等。这些山状建筑的楼顶和绿台的围合式篱笆墙里面种植各种植物,形成一个易辨认的附属花园,层与层之间安装水循环系统用来储水和灌溉露台上的植物。垂直花园改善了建筑的气候条件和通风,降低了能源和水的消耗。

以理性和计算的方式来理解世界,数字化的精确让MVRDV的推论看起来无懈可击,问题是,当极限被作为一项技术应用的时候,我们的未来是否会真正到达所预想的“极限”?“立体城市的本质是人自恋于城市,人们今天有可能是到山上居住,可以利用自然山体作为结构。假如说城市消失了,密度也会消失。”都市实践事务所的建筑师王辉评价说。

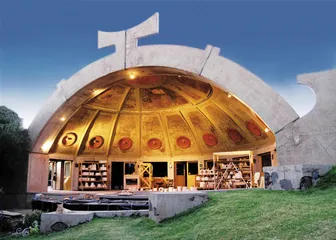

( 阿科桑蒂——亚利桑那高原荒漠里的城市实验室 )

( 阿科桑蒂——亚利桑那高原荒漠里的城市实验室 )

“天安时间”二层,另外一项对未来城市的展示来自保罗·索莱里(Paolo Soleri)从上世纪60年代起就开始进行的创想和实践,从“简约线性城市”到“轻触空间”生态建筑,从比萨广场中心到平顶山城,所有这些命名都是和一座自给自足的绿色城市理想有关,通过建筑设计和物理学效应获得生活所需的能源,与周边自然生态密切关联并实现良好的人际互动。

保罗·索莱里1919年出生于意大利都灵,1956年移居美国,曾是美国建筑师弗兰克·劳埃德·赖特的学生,到今天,这位意大利裔美国籍建筑师与城市规划理论家已经获得了“世界生态建筑之父”的称号。他独创了Architecture+Ecology的“生态建筑”(Arcology)这个词,“为了支持那些延续人类文化的复杂活动,生态建筑认识到必须对无边蔓延的城市进行彻底改造,将其建成紧凑的、整合的、立体的城市”。在他的理论中,索莱里描述了一座城市从选址、建造到自我更新需要的11个阶段,自始至终都反映城市建设过程中对自然环境的关注,在四五十年前,这是超越时代的预见力。

进入索莱里用历史手稿、长卷绘画和三维模型所构想表达的未来世界,如同进入一本建筑式科幻小说或者一场电影。从20世纪60年代早期,索莱里开始构思他的替代性城市方案,手稿上那些科幻般的线条、图形和密密麻麻的文字展示了简约线性城市的想法是如何成型的,虽然难以理解,却有一种吸引人的奇特趣味。与MVRDV固有的加尔文主义的荷兰人切合实际的态度相比,这里的一切显然更具有超现实的未来感,这种感受完全来自于展品本身而不是它的呈现方式。

基于“生态建筑”理论,索莱里构想了一系列理想城市图景。简约线性城市(Lean Linear City)——两个高达二三十层的平行结构形成一条延续的城市带,延伸至几千米到几万米,引导城市的发展模式,其中包含风力发电、光能、温室带、果园带和物流带等等。

他勾勒出城市带作为各种生态建筑间运输和物流的填充,不同的城市单元贯穿在这些主体结构中次第生长。每个建筑单元约长200米,可容纳约3200名居民。中庭通过被动式太阳能效应,在冬天提供温暖的微观气候环境,附带的能源坡使得城市农业成为可能。两个光电能系统生成清洁能源,一系列风能发电机为城市制造可再生能源。其中,物流手段对未来城市发展模式的控制是关键。

简约线性城市可以与现有的城市相连,连接到一个新的生态城市,或者连接到“轻触空间”(Nudging Space)。作为一种生态建筑原型,“轻触空间”的结构特征是APSEDRA,一个中心高出很多的簇群结构,如同一颗摘除了顶端和内中花朵的洋蓟,叶片也大多被分开,但仍然与底座紧密相连。整个“轻触空间”为建筑物内部营造一个微型气候环境,实现空间里热量和光线的自我调节。

90岁的保罗·索莱里瘦小而清癯,尽管已经相当老态,他仍然用沙哑的声音亲自讲述他的思想,用诗意的语言表达他对“革新”的否定和“蜕变”的坚持。“我们都太精于革新了,科学技术在这里只是在放纵我们的欲望。坚持这样的错误,坚持这样的改革,就等于自掘坟墓。”

他说:“以今天的交通物流体系为例,我们误以为不断提高汽车技术将是最理想的通往极乐世界的途径,但它只会将我们拖向无边的深渊。想象一下50亿辆汽车在地球上穿行,让整个星球俨然成为一个由无数车队组成的怪物,为了让地球更绿,我们又不得不修修这儿,改改那儿,自以为是地‘净化’这个世界,‘净化’我们自己,这是多么愚蠢可笑、多么荒唐啊!”

1970年,在美国亚利桑那高原荒漠,距离菲尼克斯市以北113公里的沙漠中,索莱里买下一块占地面积4060英亩的高地,开始建造他一生中最具雄心的作品——阿科桑蒂(Arcosanti)。这里被称为“一个寻找简约替代方案的城市实验室”,在他的“复杂—紧缩—持续”的生态建筑理论基础上,不断进行设计、建造和更改。

一直以来,1/4球体的穹殿构造(The Apse)是索莱里城市方案的主要设计元素之一,穹殿是太阳能的主动收集者,并且为城市活动创造空间。1975年,索莱里画下“两个太阳生态建筑卷轴”,试图发展一个高效收集、传递并利用太阳能的核心系统。“两个太阳”分别是自然界的太阳和太阳之父的子孙——也就是人的精神。

似乎从一开始,阿科桑蒂就注定是一座荒凉地带里的乌托邦理想国。过去40多年里,超过6000名志愿者加入过它的建造过程,他们的工业化生产工具很少,凭借大量的人工手力完成建筑部件的生产和装配,如加工钢材、搅拌浇筑混凝土等。最多的时候,曾经有200人同时居住在那里。尽管如此,至今只建造完成了索莱里总规划的2%。

不得不承认,已经成为现实存在的那一部分阿科桑蒂看起来远不如索莱里呈现在手稿上的构想那么振奋人心,也许是囿于资金匮乏或者志愿者施工造成的人力和技术的局限。当这位老人在展厅里被问及建造阿科桑蒂过程中最大的困难是什么时,他回答说:“多年来,我们的实验主要受阻于没有足够庞大的资金支持,因为我们没有足够的力量真正争取大部分民众和国家的支持。”

他还说:“从各方面来讲,阿科桑蒂都与完美还相差甚远,因为我们并不想急于求成——这种想法本身就是疯狂、不着边际的。我们能做的是通过这个实验室来反思一些基本理念并将它们系统化,这些理念可以落实到任何一个城市中,使我们从物质走向超物质,也就是精神的蜕变。”

2001年,索莱里提出Arcosanti 5000的概念,建成后将容纳5000人同时居住,一个巨大的、紧凑的结构体和大型太阳能温室将占地25英亩。在这之后,建设营地在功能上也有所转化,成为研究基地内种植蔬菜和圈养家禽可行性的实验场。阿科桑蒂对温室模块进行了测验,有机园为居住区附近提供农业生产。

空间生态建筑不仅代表着科技主义者的探险,更意味着文化开创。索莱里相信如果阿科桑蒂的居民保持一种更节俭的生活方式,不仅不会对地球造成伤害,还能实现精神上的自我完善。他把城市效应作为生命的原动力,一个连接物质与精神的桥梁。在他看来,城市的演化实际上是一个赋予“非生物”以生命,升华出生命的意识、思想和创造力的过程。所以,“阿科桑蒂项目认为优雅的节俭是一种更好的生活方式,也是实现公正平等的前提。居住地不仅是手段,亦是美学表达,不仅是件乐器,更是音乐本身”。■

(文 / 钟和晏) 建筑空间立体生态建筑立体城市mvrdv城市太阳两个建筑