一个创新建筑的防火与失火

作者:朱文轶 ( 通天的火苗和爆炸声淹没在举城的烟花爆竹中 )

( 通天的火苗和爆炸声淹没在举城的烟花爆竹中 )

它会倒吗?

“央视大楼像蜡烛一样烧起来了!”建筑评论家方振宁在2月9日当晚21点多接到建筑师王昀的电话,连忙打车赶过去,到大望路就交通管制了,又回家骑车到现场。

站在央视北门朝阳路的西侧路绿化带上看,方振宁向本刊记者叙述,“当时仍有明火在顶部第三、第四层燃烧,消防水枪打不上去”。一些更早的目击者告诉方振宁,那也是烟花最早引燃处。方振宁说,他赶到时,钛合金的外表皮已经烧得所剩无几,滚滚浓烟从里向外冒。

方振宁是现场数千名围观者之一。警戒线仍在扩大,从22点开始的紧急疏散已经持续了半小时,火灾现场设置的北侧警戒线向外推到朝阳剧场左右。京广桥东西向的交通基本中断。但围观者并没有散去,反而越聚越多,人们紧贴着范围扩大的警戒线,火区的外围形成了一层严密的人墙。22点50分,尽管大楼东面的火势已被消防人员控制,南面的火仍在燃烧,火势高达80米到100米。“它会倒吗?”这是多数在场者的最大疑问。

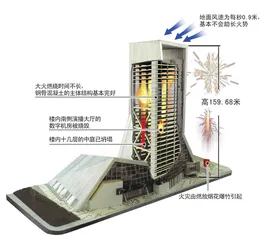

在2月9日晚起火原因、着火点都不明朗的情况下,即使从专业人士的观察角度,这样的疑问也不算是杞人忧天。一名和方振宁一样闻讯赶到现场的建筑师接受本刊记者采访时说,“TVCC(电视文化中心)是型钢混凝土框架结构,因为梁柱交角各异、结构内型钢尺寸较大、梁柱节点钢筋密集的技术难题,当初施工困难,想了很多办法”。“它的主体结构是相对耐火的钢骨混凝土结构,也称劲性混凝土结构,建筑的梁、柱的中心是型钢结构,如工字钢,外面绑扎钢筋并浇筑混凝土,从外表看和普通钢筋混凝土结构没有什么区别,但由于内部加入了型钢,强度会大大增加。这跟央视主楼的纯钢结构不一样。”

( 央视北配楼失火示意图 )

( 央视北配楼失火示意图 )

这位建筑师说:“尽管从防火上说,由于怕火的型钢外包裹了厚厚的混凝土,也要比纯钢结构外喷防火涂料耐久性要好,但我当时的担心是,型钢受热会导致建筑内部应力改变,对于一个受力如此复杂的结构,原有设计的承载力和抗震力是否会受影响?”

显然,TVCC如果坍塌,无论倒向哪个方向,后果都是灾难性的。它的北面是朝阳路,很近的距离有一栋叫新苑楼的居民楼,西面是位于东三环沿线的金台夕照地铁站,东面是同样作为央视配楼的圆形服务楼。

( 警戒线外围着许多群众,他们大多为观礼花而来,可节日的喜悦早已不在 )

( 警戒线外围着许多群众,他们大多为观礼花而来,可节日的喜悦早已不在 )

直到2月9日,北京已连续106天没有有效降水,这一天晚间的空气湿度在50%左右,但仍然属比较干燥。如果火势本身很大,干燥的环境会加剧周围的空气流,使得局部风力变大。好在当晚央视新址大楼所在区域的地面风速为每秒0.9米,属微风,基本上不会形成风助火势的严重状况。

尽管外部没有因素“煽风点火”,但TVCC大楼本身的设计却很有可能成为助长火势的内因。

( 北京市119指挥中心接到报警后,先后调派27个中队、85辆消防车赶赴火灾现场 )

( 北京市119指挥中心接到报警后,先后调派27个中队、85辆消防车赶赴火灾现场 )

央视新址

央视新楼是继国家大剧院之后第二个进行国际设计竞赛的大建筑。这一地块位于CBD“金十字”的核心地带,原是北京汽车摩托车厂,毗邻交通主干道。

CBD较早的进驻者潘石屹当时也看中了这块地皮。“我几乎是一眼看中了,很想拿下它。”潘石屹接受本刊记者采访时说。当时和潘石屹接触的还有邻近的第一机床厂。机床厂这块地是长方形的,背街,而且其中包括通惠河北路、30米的绿化带及绿化带辅路,都不能建房,比起摩托车厂这块地有诸多开发不便之处。但当时SOHO中国的资金有限,北汽摩的地皮报了天价,他退而求其次选择了第一机床厂。潘石屹回忆说,“直到一年后,朋友打电话给我说,北汽摩的地卖掉了,‘知道吗?你一年前谈的那块地卖给中央电视台了。价格比当时还低’”。

作为国家电视台,新CCTV的建设规模约55万平方米,几乎是一个“小城市”,这种建设量和建设规模在世界上也是中国独有。其中主楼按不同业务功能需求分为行政管理区、综合业务区、新闻制播区、播送区、节目制作区等5个区域,另有服务设施及基础设施用房,总建筑面积约38万平方米。电视文化中心含酒店、电视剧场、录音棚等不同功能设施,总建筑面积约6万平方米。其他附属配套设施主要为停车设施及警卫楼,总建筑面积约11万平方米。

参与CCTV设计竞赛评审的评委之一、清华大学建筑学院教授吴耀东接受本刊记者采访时说,当时参与CCTV投标的10家设计单位,大致可以分为两类建筑师阵营:一类是个人建筑师事务所,如库哈斯、伊东丰雄、多米尼克·佩罗;一类是组织型建筑师事务所,如美国的KPF、SOM,德国的GMP,中国的建设部院、北京院和上海现代建筑设计集团等。

在吴耀东看来,第二类阵营因为是组织型的,有综合实力,高效,生产性大于创造性,对设计任务书的解答也是一对一的。业主要什么给什么,常常能使业主一眼看到自己要求的东西均逐一展现在眼前。而第一类阵营有鲜明的设计思想,对设计任务书的应答也是创造性的。他们将设计任务书的要求咀嚼消化后,再以建筑师自己独到的理解表达出来。

对中央电视台新台址建设工程来讲,在其建筑基本需求外,确实还应有更多其他方面的期待。库哈斯巧妙回应了这一点,他得到了回报——每个评委在10个方案中选择3个,库哈斯方案成为唯一的全票通过。

比CCTV更复杂的TVCC

建筑评论家方振宁曾在去年8月进入过这座楼。从外部看,配楼虽不如主楼有视觉冲击力,但细部处理更精妙。“银色的金属表皮与黑色的玻璃幕墙相对照,而幕墙又出人意料地参差不齐,一个个窗户盒子像折纸游戏一样不规则地凸出。”方振宁告诉本刊记者。

TVCC大楼的支持者、建筑评论者亚历克斯·帕斯特纳克(Alex Pasternack)当年评论说,电视文化中心大楼一直要比对面的笨重兄弟更令人心情愉快,他形容后者有惊世骇俗的扭曲形状。

某种意义上,人们对于CCTV的注意力,让TVCC躲过了无休止的争议。如果不是这场大火,它很可能一直作为CCTV大楼的配角存在而不为人重视。但这个形似“靴子”的建筑在实验性和建筑理念的创新上,其实一点不比央视主楼逊色。帕斯特纳克曾为当地时尚杂志《Urbane》撰文,他写道,电视文化中心大楼被库哈斯所在的大都会建筑事务所戏称为“游乐场”。

标新立异,不止是建筑师的个人追求,更是实现业主要求的途径。曾作为库哈斯助手的年轻建筑师赵亮接受本刊记者采访时说,他们当初面对的是一个特殊的业主——央视。在当年参与设计投标时,央视提供了一个详细的清单,上面包括一个国家电视台中心建筑所需要包含的所有功能。OMA在设计上以前卫、颠覆性著称,但央视大楼所要求的体量和功能,都是他们前所未遇的。

功能复杂,对建筑师来说无疑是巨大的挑战。OMA的方案是将央视的中心基地从概念上一分为三:CCTV、TVCC和服务楼,CCTV大楼承担了最多的形象诉求和电视台的核心部分,TVCC则要囊括业主方提出的更多功能。

“CCTV主楼的难题,主要是结构工程师承担了;而TVCC,对建筑设计师来说,才是最大的考验,它比前者要更复杂。”库哈斯的另一名中方助手靳冲接受本刊记者采访时说,“要把酒店、参观中心、公共剧场和展览空间这些完全不同的功能集中在一个11.6万平方米的建筑内,这简直不可思议。”

“游乐场”是一个形象的比喻。OMA的解决办法是:由多个功能箱分享建筑外皮下空间——这成为这栋大楼最大的建筑特点。用TVCC设计者、库哈斯合伙人奥雷·舍人的话说,“这是一个‘堆盒子’的游戏”。那些业主要求的功能,如录音棚、音控室、贵宾休息厅,作为酒店功能用房的展览厅、多功能厅、信号传送机房、会议室,以及两家电影院和一家剧场,被设计师如同“盒子”一样罗列在建筑内部。奥雷一年前在接受本刊记者采访时曾说,“(TVCC)就像无数漂浮的盒子堆在一起,然后给了它们一层皮肤,把松散的盒子组合在了一起”。

功能箱方案让业主满意,它完美地把业主的功能要求和建筑形式结合在一起。这也是库哈斯方案最打动业主的因素之一。但对建筑师来说,新的挑战随之而来。这些“盒子”每一个都是一个超大空间,这完全打破了为传统高层建筑制定的防火规范的要求。在我国上世纪80年代颁布的《高层民用建筑设计防火规范》中,高层建筑中每一个防火分区被要求限制在规定面积内,以便火灾一旦发生时能够控制火势的蔓延范围。而TVCC的设计恰好反其道而行之,一旦大楼发生火灾,大火在“盒子”中间形成串联,将极快地增加火势蔓延速度。

30年来高层建筑火灾的教训,已经形成了具体而明确的法规条文,但在面对层出不穷的新奇建筑时,这些约束几乎起不到太大作用。“一个建筑方案的取舍,结构不一定是决定性因素,如果希望建筑成为一个标志的话,结构就会退居第二。”中国工程设计大师、华东建筑设计研究院总工程师汪大绥负责央视新大楼的结构设计,他接受本刊记者采访时说。尽管央视大楼的结构备受争议,但绞尽脑汁的结构工程师还是为它找到了一条可行之道,同样,在“标志性”的诉求面前,不管遇到什么问题和障碍,工程师都必须克服它——防火和安全问题,也是其中之一。

一名参与TVCC防火设计的同济大学建筑师接受本刊记者采访时说:“TVCC大楼的结构和使用功能的特殊性和新颖性,使得消防设计的规定并未被现行的消防规范所包括。”这意味着,遵循现行防火规范所产生的安全度并不能与建筑的特点和火灾危险性相适应——建筑师在设计大楼的同时,必须为它量身订制一套独特而有效的防火安全体系。

“大楼自己有能力阻止火灾”

对大多数场外的围观者而言,没人了解这是一幢怎样的大楼。在正式开放前,他们不会了解这座大楼的内部构造。它可能是世界上屈指可数的最繁复的建筑之一,其实设计者为这个价值昂贵的建筑设计了滴水不漏的安全体系。但这套耗资巨大的安全体系尚未真正投入使用,所以,从理论上说,这是一座还未设防的高楼。在正月十五这一晚,它让大火破门而入了。

方振宁进入TVCC大楼核心内部的时候,大楼整体施工还没结束,内部的工程电梯只有很少几层可以停靠。方振宁告诉本刊记者,他想上上下下仔细看看,干脆停在了最高的36层。

借助手机微弱的光亮,他一层层向下走。最顶端的4层是景观空间,其下是酒店主题,南面是客房,北面有客房有店铺,装修多用木材。最令他印象深刻和震撼的是建筑中央的巨大中庭,面积有1000多平方米,高近96米,贯穿5层到26层。“为平衡不规则造型建筑的受力,中庭悬挑着两个巨大的X形钢架,每个贯穿了十几层,插接在南北两侧功能区中。”方振宁告诉本刊记者,“当时我看到南面客房的装修使用大量木材,这可能是大火在内部蔓延迅速,并且大楼南面火势凶猛的一个原因。”

建造现代大楼的一个基本原则就是假设它可以抵御和抑制火情。“对高层建筑要立足于‘自防自救’。”公安部消防局标准规范处处长、高级工程师马恒接受本刊记者采访时称,“因为这种火灾很难扑救。”实际上,没人可以把水柱打到距离地面上百米的高楼顶层上去。年轻的消防人员如携带2节水带和1支水枪徒步登楼,在24米高度内体力尚能保持正常,超过这个高度,体力就难以保持。

高楼自身必须能够扑灭任何火灾,至少也要接近这个目标。这也是建委、消防局相关部门按照现行防火法规对一幢完工大楼进行层层审核验收时所依据的原则。高层结构能否继续存在也依赖于此。火势不能在楼层间蔓延,而必须通过防火设施,比如防火分区、防火墙加以阻止。建筑的钢架结构必须能经受2小时火焰的灼烧不变形,楼板则至少要3小时。

TVCC中庭是TVCC建筑内部最壮观处,也是对防火设计的最大考验。“TVCC酒店中庭是一个非常大的空间。”同济大学的那位建筑师说。高大空间发生火灾时,初期火灾烟气容易层化并水平蔓延,随着火灾发展,烟气能通过“烟囱效应”快速垂直蔓延到顶并水平蔓延和积聚。而TVCC酒店中庭与6层到26层的客房走廊之间又相互连通,这样发生火灾时,中庭内的烟气可能向酒店走廊蔓延,会对人员疏散造成威胁。同时,酒店走廊的烟气也可能向中庭蔓延,从而使中庭成为烟气向其他区域蔓延的通道。

另外,更重要的是,由于TVCC酒店中庭空间过于高大,环境温度很低,当火灾规模较小时,烟气会很快被冷却失去浮力而在顶层与底层间层化。这样,传统的温感、烟感探测器根本无法探测到初期火灾,传统的防火喷头安装高度太高,热敏元件也达不到预期效果。喷头响应时间滞后,就失去了早期灭火的意义。对将“早期灭火”视为唯一生命点的高楼来说,这是致命的。

这位建筑师说,大楼的防火顾问为中庭设计了3道火灾防线:沿中庭边沿设挡烟垂壁进行防烟分隔,设置排烟风机等烟气控制措施;酒店中庭内设置红外光束感烟探测器,在8层到9层之间设置下部感烟探测器,26层地面以上10~15米高度设置上部感烟探测器;设置在6层走廊外侧的消防水炮系统也包含火灾自动探测及控制系统。这样一来,整个中庭的高、中、低三个区域均能探测到火灾。在6层到26层走廊设自动喷水灭火系统,以扑灭走廊初期火灾;6层走廊外侧设置固定数控消防水炮灭火系统,对初期火灾进行扑救,解决了大空间普通闭式灭火系统无法有效扑灭火灾的问题。

“设计者考虑得极为全面。”她说,“为满足酒店使用功能需要,消防水炮只有在自动消防水炮系统的视频火灾探测系统和中庭下部红外光束感烟探测器都响应火灾时才能启动,定点灭火,以防止水炮误动作带来的水渍污染和非灭火损失。在水炮射程受到障碍的部位,比如5层中庭部分,有作为酒店酒吧使用的一处单独围合空间,对这里也设置常规的闭式自动喷水灭火系统进行弥补。”

针对TVCC所有严密的规划安排——从最初的建筑结构到后期的防火设计,都体现出了一种信心——塔楼自己有能力阻止灾害。所有接受本刊记者采访的建筑师再次肯定了这种消防设计的可靠性。但2月9日22时火势加剧时,处于验收交付阶段的大楼却没有启动它的生命线,“失去控制的”中庭就像一座拔气作用巨大的“烟囱”,成为各种致火因素的放大器。在火灾燃烧猛烈阶段,由于高温作用,热对流产生的烟气扩散速度为0.5至0.8米/秒,烟气沿TVCC中庭的垂直扩散速度为3至4米/秒,烟气在30秒左右由底部通过垂直通道扩散到顶部,使整个大楼形成火柱。

建筑创新和防火法规的博弈

与突飞猛进的建筑技术和建筑创新需求相比,防火法规暴露了它的滞后性。上世纪80年代就已经诞生的《高层民用建筑防火设计规范》虽然早已预见了城市人多地少、居住高度紧张背景下建造高层建筑的必然趋势,和它对于居住安全构成的挑战,但它在细节问题上的约束却一直显得捉襟见肘。

对于建筑新材料和建筑新形式的使用,房地产业辩解的声音要比法规约束的力量强大得多,以至于很多时候,管理部门不得不默认高楼业主一些违反规定的做法。在建筑领域,现实往往是法规跟着实践的屁股走。

现代大楼越来越追求的巨大空间感就是在业主要求、设计理念和安全标准之间相持不下的地方。按照《高层民用建筑设计防火规范》规定,一类高楼的防火分区面积不超过1000平方米,二类高楼的防火分区面积不超过1500平方米,对于一些有自动消防系统的公共娱乐空间防火分区面积不超过2000平方米。“这是根据过去无数次火灾的实际防火经验总结的。”马恒对本刊记者说,“防火分区面积超过规范要求,火灾向其他区域蔓延的概率就大得多,速度也快得多。”

但实际上,因为业主对于视觉效果、出租经济性等因素的要求,“防火规范”所要求的底线在很多建筑,尤其是新式商业建筑中被一再突破。以TVCC大楼为例,它的每个功能分区都要求尽可能地实现面积和空间最大化,布局在裙楼的TVCC剧场由一层入口大厅、一层观众区、一层舞台(包括侧台、后舞台和主舞台)和观众区域组成,面积分别为1165、330、1347、952平方米。剧场各个部分都是互相连通的,如舞台与观众区的连通、一层观众区与上层观众区的连通、一层入口大厅与其上的观众区通过敞开疏散楼梯的连通。按照防火规范要求,剧场整体应该作为一个防火分区,而这样一来,TVCC剧场的防火分区已经远远超过规范规定的2000平方米防火分区面积,而事实上超过4000平方米。“尽管剧场作为火灾易发的敏感地带,在设计时一定受到各种阻燃处理和防火保护,但一个利于火势流动的超大空间,本身就是大楼的一处脆弱地带。”一名建筑防火工程师宋华(化名)在仔细研究了央视大火的照片和各种细节后对本刊记者说。

另外,建材实用性要求也会大大降低对高层建筑的防火安全要求。2月10日成立了火灾调查工作协调小组和由杨嗣信(曾担任奥运会检测组组长)任组长的专家组对大楼连续3天的检测、评估后,2月14日发布了初步勘察结果,央视新址北配楼着火后,燃烧主要集中在钛合金下面的保温层,具有表皮过火的特点。大楼保温层使用的材料是国家推荐使用的新型节能保温材料,这种材料燃烧后过火极快,因此瞬间从北配楼顶部蔓延到整个大楼。这次火灾是新中国成立以来建筑物过火燃烧最快的一例。

目前防火规范没有考虑外墙保温材料的防火规定,因此北方地区建筑中广泛采用的保温材料几乎都没有经过安全性验证。TVCC大楼使用的这种保温材料被称为聚氨酯,是现在最为流行的一种建材。“使用聚氨酯的理由很多,首先可以兼顾防水保温,因为TVCC屋面与墙面不分你我,其次聚氨酯可以把幕墙龙骨包裹好。”宋华说。它是岩棉的升级品,而过去被使用于保温层的岩棉是不燃烧材料,聚氨酯却不是。

“从现场看,最初落在屋顶上的焰火烧穿了顶面的铝板,或者是隔着铝板点着了里边的聚氨酯,而TVCC大楼用的发泡聚氨酯里没有加阻燃剂。”宋华分析说,“TVCC东西立面及屋顶全部为瓦楞形铝板幕墙构造,内喷发泡聚氨酯保温,瓦楞由于造型上的夸张,在铝板和聚氨酯之间有很大的空腔,空气可以自由流通,聚氨酯与空气接触充分。而且,150米高的幕墙夹层内根本没有防火分割,这样极其易燃的聚氨酯就跟爆竹的药捻一样,迅速地把整个楼点着。”

“这的确是一个漏洞。消防标准规范的完善一直包括全面修订和局部修订两种方法,对于比较突出的问题将及时组织修订。”马恒对本刊记者说,“近两年来国内发生的一些火灾,包括北京大学乒乓球馆火灾、山东济南奥体中心火灾、哈尔滨经纬360度大厦火灾、央视新大楼北配楼火灾等,都与建筑屋顶的保温和外墙保温材料使用有关。外保温的防火性能已经成为设计中必须仔细考虑的一个重要因素了。针对这种情况,我们已经打算对有关规范适时组织修订。”

火灾调查专家组的初步调查结论认为:“北配楼过火后,由外墙往里损失逐渐减轻,越往外损失越严重。大楼朝南、朝北方向的窗户玻璃没有破碎的,室内的物品基本完好。玻璃破碎的房间大都只在窗户附近有火烧情况。初步判断,大楼主体结构基本没有问题,挂幕墙的金属网架整体也基本完好,钢筋混凝土结构没有受到损伤,承载屋顶的桁架没有发生明显变形,但个别部位需要修补。”■(文 / 朱文轶) 建筑空间创新一个建筑功能失火防火建筑