李天炳:山村摄影师的63年

作者:王恺 ( 李天炳说:“春节期间还是有老人愿意请我去拍摄肖像照,因为这种照片可以保存很久” )

( 李天炳说:“春节期间还是有老人愿意请我去拍摄肖像照,因为这种照片可以保存很久” )

旧物犹存

如果不是因为那个神奇的照相机,李天炳很像是华安县马坑乡一个最普通的农民。常年劳作,有点倔脾气,也有点小滑头。

我看见他的时候,他正在自己家小土楼里对付几只鸭子,因为下午有人要上门采购。鸭子是闽南番鸭,有一般鸭种两倍大,并且有华丽的羽毛,捉住并不容易。他只轻轻一扔笼子,就把两只大番鸭扣了进去。

已经是75岁的人,动作还很敏捷,他告诉我,今年才不上山种地了,“因为腿疼”。可是去年的收获堆满了家中:红薯、糯米和粳米,种这些不是为钱,就是送给县城里自己家孩子们吃的。

所有孩子都在县城和漳州生活,包括老伴也因为要照顾小儿子的孩子而去了县城,可他就是不去,在两层楼高的小土楼里依然故我,生活节奏不轻易变化。他告诉我,上次什么电视台采访他,要他去外头拍摄,离家一天,“给了我费用,因为我要雇人看鸭子”。之后,凡有人要采访,都需要付看鸭子的费用。他家水田里还有二十来只鸭子,全部是放养的,春节临近,全部都订购出去了。

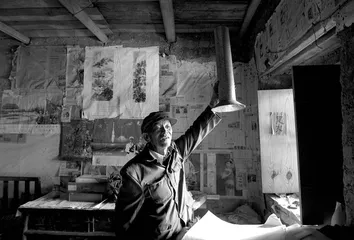

( 上世纪50年代,李天炳走南闯北拍照,练了一手护身功夫 )

( 上世纪50年代,李天炳走南闯北拍照,练了一手护身功夫 )

周围一切都是他熟悉的,因为年久失修而显得破败肮脏的小土楼,晃来晃去的鸭群,堆积的粮食,这些都带给他“满足感”,所以尽管县城里孩子们给他买好了房子,“我也不去”,他说。

可是更大的满足,还是来自于那个老照相机,老照相机送出去修理了,和他分别了几个月,这次我们进山,正好把修好的相机带回来。装在一个硕大旅行包里的老相机看起来像个电影道具,可在他手下,摆弄得极其纯熟和细致,两三下就把木头三脚架支了起来,巨大的机身,可以前后左右动作的风箱式镜头,还有专门蒙在上面的和当做布景的两块红布,都是1946年的原装物。

( 李天炳如今照相生意越来越少,平时靠养鸭增加收入 )

( 李天炳如今照相生意越来越少,平时靠养鸭增加收入 )

装好后,他的表情立刻复杂起来,变成“专业人员”。他摆弄我们当模特,一个人至少要几十分钟,虽然都是标准照,可是,有的人该侧面,有的人,“你不用规矩地坐着,那样表情不自然”。而相机后的他,表情更是喜悦,“看这里,看这里”,从布里面伸出头后,满面笑容,笑得比镜头里的人还开心。如果拍照对象是孩子,手里还拿串铃,这是我们看见他最舒展的状态,不照相的时候,他基本是沉闷的。

即使时代再怎么变化,他也不愿意换掉旧物,问他为什么,“好用,比那些新的简单”,他的回答也同样简单。

( 从屋顶接一个铁桶,李天炳靠这个用自然光冲洗照片 )

( 从屋顶接一个铁桶,李天炳靠这个用自然光冲洗照片 )

木头架上新打了几块铁补丁,“没法换新的,现在的木匠照着做也做不出这样的东西来”。他抚摸着那个用了60多年的架子,又研究了一下,“我也说不清是什么木头,也许是竹子?”

相比他,儿子李金城是县文联副主席,也是漳州摄影家协会的副主席,有几个好相机。但他告诉我,当年,他爸爸对他的相机只好奇了几分钟,就抛在一边,再也不碰了,“他觉得新相机不好用,不如他的老相机方便”。

( 有人统计,在福建乡村游走着照相的李天炳大概已经拍过30万张人像 )

( 有人统计,在福建乡村游走着照相的李天炳大概已经拍过30万张人像 )

1946年他就学会了照相。“那年,有个政府派到山里来拍身份证的摄影师,姓林,也是我们漳州人,我给他当挑夫。”李天炳边说边习惯性地脱下帽子搔搔头,他给这摄影师当挑夫,两人在山林里徒步旅行了几个月,“到一个月的时候,我就基本学会了”。

李天炳的照相技术中最神奇的,是他不使用电——拍照的快门是气冲式的,他比画手中的贴了胶布条的橡胶球。照相全部用自然光,用眼睛去测光,闽南山乡一年四季都有明亮的晴天。而最厉害的,还是冲照片,他把头蒙在被子里,拿出底片放进木头做的底片夹里,然后去掉屋顶上几块瓦片,把太阳光引进室内,用自己制作的放大箱对准天窗,让自然光射到他的底片和相纸上。

( 李天炳1986年拍摄的妻子和女儿 )

( 李天炳1986年拍摄的妻子和女儿 )

有时候在外面跑,没条件搞成家里那么“复杂”,他就把底片夹放在衣服里,神速地拿在太阳光下曝光若干秒,再同样神速地又塞进衣服里,动作像是在表演魔术——这些全是当年师傅教他的,这也是上世纪40年代山村里照相必需的看家技术。

或者可以说,是山区的地理环境教他的,他所在的马坑乡是闽南最偏远的地方,这里一直没有电,小土楼去年才通上电,“没有电,不用自然光用什么?”加上拍照的对象很多是走上几十里山路才能到的人家,那里同样没有电。由此,他对外界吹捧他是坚持用自然光的摄影师不以为然。

即使现在,马坑也需要从县城开车近两小时才能到达,而且沿途都是陡坡,隔上三五里,才能看见一个小楼孤零零站在山野里。可以想象1946年他和师傅在山路上游走的状态。

和师傅在周围的乡镇转了半年后,李天炳发现自己已经离不开照相了。师傅一直在逗他:“拿钱来,我就把相机卖给你。”那是一台英国产相机,上面至今有厂家标记,可是现在已经没人知道那是个什么样的工厂了。“上次有英国记者来,他也不能确定那家工厂还在不在了。”李金城说。

不过这相机确实好,当时还很新,用大木箱子堂皇地装起来,走到哪个村,都会全村出动,围观的人群久久不散。师傅在相机后面,潇洒地一招手,框框里就留下了人影。李天炳太羡慕师傅和围绕着他的人群了,他学会了那动作,到现在还很自然地展现出来,蒙在布里对好镜头后,抖掉布,站得笔直,挥手,满面春风。

他于是以惊人的举动当了“败家子”,跑回家把自家唯一的一头牛卖了70块大洋,一直追到漳州才找到师傅,把相机买了回来,之后一直不敢回家,在附近的几个县城游走了半年,赚了些钱后,才回到家里。“那是个好时候,一个月就能赚很多钱。”他说。

“天炳师”已无相可照

李天炳已经不太记得清楚具体的年头和数字,可是,刚买相机的时候和80年代,都是他的大好时光,闽南的山区虽然偏僻,“可是深山里有不少大户人家,拍全家福、结婚、学生出远门,都要拍照片”。

50年代县城开设了照相馆,县城的师傅刚开始也下乡拍照,两人在一些乡村狭路相逢,不过李天炳很自豪地胜出,“我当场就可以洗照片,然后把照片拿给人”。他蒙在被子里切割底片和在阳光下瞬间印照片的绝活不是一般人能学会的,县城照相馆的师傅只能把照片照完后拿回照相馆集中冲洗。

即使“文化大革命”的时候,他也没放弃在自己的地盘上游走拍照,经常去的地方有漳浦、华安等几个邻近县,这些县城的几千户大山里面的人家,几乎都认识他,因为每家的重大历史都是他记录的,生孩子、结婚、老人临去世前的遗照。他自己的老婆也是照相照来的。“那时候我很时髦。”他笑着回忆1950年的自己,老婆看中了他的相貌和技术,偷偷和他谈起了恋爱,他们据说是周围几个县范围内第一对自由恋爱的男女。

结婚照也是自己拍的,这是他藏在自己的一本书里的不多的几张照片,老婆坐着,他站着,他的一只手伸出了镜头外,是为了捏快门的气球。照片上的彩色是涂的,明显比给别人照片涂得仔细,老婆的衣服上涂抹了深浅不同的绿花,而别人的照片上的衣服基本是红色的,“大家就要求涂成红色,尤其是女孩子”。藏在书里的照片还有他和老婆各自的标准照一张,另外有一张给来访问的日本记者拍摄的照片,他很高兴地向我介绍:“日本人,这是。”他很喜欢这些稀奇的拍摄对象。

多年来,李天炳的收入始终养活着一家人,他家里人口众多,自己有7个孩子,加上自己的父母和岳父母,最困难的时候,最小的女孩子不得不送给别人收养。80年代情况才好转,收入最多的一回,“走了5小时山路,到一个人多的集市去赶集,一天赚了200块钱”。老婆这么多年终于扬眉吐气。要知道,“文化大革命”的时候,他一直被当做乡村的“二流子”批判,“不干农活”,一分工分都没有,而且当时的乡里书记专门针对他制定了特殊政策,男人没在田地里工作,则老婆要倒找若干工分。最穷困的时候,他们家的口粮被扣得几乎没有,李金城还记得,那时候要漫山遍野地去找野菜吃。

可是他还是不愿意回家种田,也许是照相以及围绕着照相的自由生活吸引了他,当地人有唱山歌的习惯,有几首是唱他的,“天炳师傅真厉害”,“人人盼望天炳来”。当地人也管他叫“天炳师”,是尊敬的意思。那几十年,他基本上是山村的风云人物,还没进村,看见他的孩子就会奔跑回家报信,然后是全村人围观,他像魔术师一样地拍照、当场洗照片,把满兜的零钱带回家,“那时候,一张一寸照片才4毛钱”。经济压力始终困扰着他,以至于多年后,外来的记者采访他的时候,他第一句话就是问对方:“你挣多少工分?”

直到现在,他有时候还去赶集,不过,过去是人人围拢,现在最多是一些孩子,有时候,甚至看得多的孩子也不再围过来,觉得这是老把戏了。2000年之后生意越来越少,特别是最近几年数码相机增多,“就是春节还有点生意”。有些家庭需要一张团圆照,要不就是一些老人喜欢他的照片,这里的规矩是,要在年纪大的时候照上标准照,预备后事,他的照片,“一百年不会退色,不像彩色的,慢慢地就看不清楚了”。

尽管如今没什么人照一寸照片,可是,他还是有明码实价的标准,一寸的15元,6寸的30元,现在最多是6寸照片,个别山村里的家庭还会在春节留上一张全家福。并不便宜,是因为,“材料费越来越贵,都买不到了”。相机里的底片是去年在厦门一家商店买的,“都过期了,可是价格还是很贵”。

乡村漫游者

早年的时候,李天炳常常一个人走几小时的山路去漳州买材料。“没通公路的时候,要走4天。”直到80年代,去漳州的速度才加快,变成一天就能到了。他家的小土楼离最近的乡政府没有路,现在也要步行——可是对于常年在山林中穿梭的他来说,这些并不是难题,在山路上背负着古老的照相机前进的他,什么都遇见过。

“那时候有老虎,还有狼。”老虎不可怕,他觉得因为那老虎不看他,“老人家说过,不看人的老虎不吃人。”狼群比较厉害,可是李天炳语出惊人,“我和它们开玩笑”。原来他按照祖传的法子,把两只手张开,再合拢,再张开,“狼就糊涂了,不知道我要干什么”。不过有一次还是被狼追到了树上,待了一晚上才下去。

最危险的几次经历还是和照相有关,刚买相机的时候,他被当地传为了神话。“我那时候又招摇,背了长长的三脚架,戴了个白帽子,四乡里走动着照相,很出名。”结果被土匪盯上了,他们觉得这照相机一定很值钱,“有次把我们村围住了,要抢照相机,我翻后窗户才逃走”。据说当地土匪多,所以土楼建筑极多,一直到1952年才完全被剿灭。

最危险那次,不是土匪,是山洪爆发。李天炳回忆:“在附近的一个乡里拍好照片,回家路上,遇见山洪爆发,那山洪完全没预兆,我就听见哗哗的风在耳朵边上吹过去,一看,坡上的洪水像白线似地下来了。我拼命往坡上跑,先把相机扔上坡,那是命根子啊,不能丢,然后手再抓住树枝,就差一点没命了。”相机经过多次严重摔打,也没有坏,他对我解释:“质量好啊,70块大洋换来的。”这相机在他经常拍照的那些年里,已经成为他身体的一部分,不会轻易放弃——不过也许就是朴素的农民习惯,一个东西,能用就要好好地用,这也解释了他为什么在80年代有钱的时候也没有更换新相机,儿子李金城也是用这台相机完成摄影启蒙的,“当时我在框里看,一切都不一样了”。

李天炳支起相机,让我们钻进布里看,乡村的世界反转在玻璃上,带种蒙蒙的灰的彩色,很好看。

多年来的漫游经历,使李天炳已经无法在家里安静地坐着,有时候刚扭头,他就又不知道走到哪里去了。李金城说:“有时候整天出去,不知道去了哪个村里,现在也不照相了,就是找人聊天。”75岁的老人,走起路来比我们还快。

在漫长的山村拍照经历中,李天炳形成了自己的独特性格,好奇心旺盛,爱和人聊天,爱交往。这是一个与一般农民完全不同的乡村漫游者,曾经在10年前拍过他纪录片的沈晓闽对我回忆:“我去他家待了很久,那时候,还有些给乡民们拍照的机会,你会看见他很会沟通,也很爱和人打交道。”陈晓闽印象最深的,是和李天炳一起漫游在山里的时候,觉得他对什么都好奇,走在道上,一会儿他就不见了,原来是去观察一口井的深浅,要不就是看人家的院落里有什么东西。“我还记得他对着一个刚竖起来的电线杆踢了一脚,自言自语说了句,这杆子还真他妈结实。”回忆起这段,沈晓闽不禁乐了。

华安县城有一座庞大的土楼——二宜楼,李天炳是10年前才去那里的,因为那里本来有个摄影师,不属于他的势力范围,那个摄影师去世后他才去占领,很快,那里的人都喜欢上了他。我们和他去的时候,80多岁的蒋火炉立刻拉住了他,两个人用福建土话聊起来,根本不再理睬周围人的存在。

李金城告诉我,他爸爸在四乡都有这样的朋友,李天炳喜欢和自己的同龄人聊天,“说他们自己的光荣历史,要不就是说自己的见识和趣闻”。蒋火炉也是有经历的人,他的照相本里,有当年的参军照,也有若干奖章的翻拍,“都是天炳师翻拍的,前些年他还请我去了上海”。原来是当年有个德国电视台出钱,让李天炳去上海参加一次艺术活动,结果李天炳执意要带上蒋火炉,因为两人有共同的心愿是坐一次飞机,对方也同意了,两个高龄老人第一次坐飞机,兴奋得不得了,“更开心的是,回来也是坐飞机”。

那并不是李天炳第一次去上海,70年代他就去过若干大城市,他有点骄傲地对我说:“上海、杭州、南京我都去过。”那时候,乡干部要押他回乡参加劳动,而他坚决抗拒,有一年甚至就是年三十的夜里才回家一次,半夜乡干部来抓他,他又像当年跳窗逃土匪一样又跳了一次。

也就是那几年,他开始习惯了漫游生活,以往是隔三五天就要回家的,可是那时有家回不去,晚上就随便找个人家住下,拍张照片当做食宿费用,“我是有手艺的人,不怕”。去过那么多大城市,留下印象最深刻的是杭州,“美得很”。

他边走边照相,存下点钱就寄往家里,给家里当生活费用,不过在大城市里,他还是很紧张地把照相机收好,“怕别人说我走资本主义道路”。

走资本主义道路的说法,是乡里的书记强加给他的,在书记看来,一个农民不好好下田就是有问题,“有次派了5个人来抓我,我一转身,一打就倒了一个”。他得意地表演给我们看,那是他刚解放在剿匪时和一个解放军学的动作。和书记的纠纷一直到70年代末才结束,他一直告状告到省里,因为他坚信自己自谋职业并没有什么不对。

这些漫游的经历,而不仅仅是照相技术,使李天炳成为老朋友们谈天时的中心人物,他喜欢和那些老朋友坐在土楼中间的阳光里,抽根烟,慢慢地吹牛。李金城说:“有时候他打电话聊天,一聊就是几小时。”

没天可以聊的时候,他就在家里看歌仔戏的碟片,台湾拍摄的歌仔戏很长,往往有三四十集,他觉得,那里面的悲欢离合,“比拍照片要好玩”。他和那些学者不一样,不把自己拍的照片当好东西。

沈晓闽觉得,李天炳有闽南男人的“天性”,喜欢在外面游走,只要月月拿钱养家就好了,“待在家里的男人会被人笑话的”。

2000年之后,李天炳的经历被媒体报道后,他逐渐出名,越来越多的摄影界学者和艺术评论家找到他,把他请到各地去,把他当做历史的记录者来展现。

北京的二万五千里文化传播中心的卢文很早就发现了他,她非常喜欢李天炳的照片和性格。“第一次看见他,他拿个纸片在那里卷烟,很淳朴地问我,你一个月能挣多少工分?”卢文觉得,偏僻的山村里有李天炳这样的人物非常不容易,“他不仅仅是拍照片谋生,他有审美,你看他偶尔拍的一张风景照都很精巧,比起那些常年拍风景的专业摄影师要好很多,有张鸭子戏水,就非常美”。而且,最难的就是坚持,60多年下来,现在还不放弃,“我们最早给他办个展,就是因为他的坚持的力量,和我们中心的宗旨是合拍的”。

李天炳被请到了北京艺术家集中的“798”。“他很有趣,在那些地方逛来逛去一点都不露出怯意,多大的腕儿在他看来都是一回事情,别人觉得老人有趣,拿起相机拍他,而他一点也不犹豫,他说,‘那我也来拍拍你们’。”卢文还记得,李天炳摆弄那些艺术家,和摆弄乡村的老人们一样自如。背后则是那些先锋艺术家的作品,“他把那些当成了县城照相馆的山水背景,他是个非常有情趣的老人”。

而支持李天炳这么做的,是很朴素的想法——“我拍的照片还可以卖钱,比你们的还有用。”■

(文 / 王恺) 李天山村63相机摄影摄影师