濒临死亡的韦奇伍德

作者:三联生活周刊 ( 设计师杰斯普·康伦为韦奇伍德设计的“中国风”餐具 )

( 设计师杰斯普·康伦为韦奇伍德设计的“中国风”餐具 )

韦奇伍德(Wedgwood)是英国第一个陶瓷品牌,创立于1759年,其创始人约西亚·韦奇伍德(Josiah Wedgwood,1730~1795)被誉为“英国瓷器之父”。18世纪末19世纪初,英国社会崇尚克制、沉静、不过分修饰的审美趣味,强调永恒感和优雅,韦奇伍德瓷器至今沿袭这种风格,工艺、设计、图案即便创新也不丢传统,成了“不列颠”的象征。它的产品走高档路线,限量版花瓶标价会超过1万英镑,但是三四十英镑也能买到一个骨瓷的茶杯和配套茶托,和300年历史的伦敦高级商场福腾纳姆和梅森(Fortnum & Mason)里动辄数百英镑一套的杯碟相比,价格并不贵,因此韦奇伍德让英国中产阶级甚至劳动阶层享用到了高雅的瓷器。这时,“品位”不再是文学色彩浓厚的虚词,而反映在实实在在提高了普通人日常生活的品质。

约西亚出生在英格兰中西部的斯塔福德郡,此地黏土多,不长庄稼,没有城市,只有贫穷落后的村庄。韦奇伍德为陶工世家,约西亚兄弟姐妹12个,他是最小的一个,这种家境不可能为他提供良好的教育,于是他早早进了陶器作坊当学徒。创建自己的陶器厂后不久,他为国王乔治三世的王后夏洛特烧制了一套奶油色的茶具,精致得足以与瓷器媲美,深得王后欢心,这种奶油色陶器也得到皇封“王后陶”,而“王后罐”则特指其中的奶罐。

约西亚对陶瓷业最大的贡献是发明了仿玄武岩黑陶和碧玉陶,史学家认为其重要性仅次于中国人发明瓷器,它们都属于介于陶和瓷之间的炻(音同“石”)器。约西亚没有采用欧洲已有的炻器工艺,而是从当时意大利出土的伊特洛里亚陶器中寻找灵感,经过5000多次实验,终于独创了细腻轻巧的精致炻器——仿玄武岩黑陶和碧玉陶。这两种炻器表面有独一无二的浮雕花纹装饰,是工匠非常小心地贴上去的,细致到你根本看不出细密花纹周边的工具使用痕迹。约西亚最钟爱碧玉陶。碧玉陶最初只有一种颜色——浅蓝色,因色泽像碧玉般清爽柔和而得名,它的质感很像中国的宜兴紫砂陶。约西亚请著名雕塑家约翰·弗拉克斯曼为碧玉陶设计造型和装饰图案,因为有考古学家认为伊特洛里亚陶器来自古希腊,加上当时古典主义思潮开始在设计界和艺术界复苏,弗拉克斯曼为碧玉陶设计了新古典主义风格:外形似古希腊陶器,上面有雪白的古希腊人像和神话母题的装饰图案,极为典雅。后来,碧玉陶又多了秋香绿、湖蓝、丁香紫、黑等颜色,产品包括茶具、挂盘、首饰盒、相框、首饰、半身塑像、花瓶,成了韦奇伍德品牌的标志,是英国人家最常见的装饰品。约西亚还发明了高温计,解决了高温窑里温度测量的难题。

中国人发明了瓷器,传入欧洲后是德国萨克森工匠破解了瓷器工艺,但发扬光大的却是韦奇伍德家族。韦奇伍德家族热情投入工业革命,在陶瓷业内第一个引进瓦特的蒸汽机、亨利·莫兹利的车床,大大提高了生产效率和产品质量。在这个家族的带动下,斯塔福德郡的陶瓷业蓬勃发展,诞生了斯波德(Spode)、明顿(Minton)、普拉特(Pratt)、梅森(Mason’s)等近30个重要品牌,成为世界陶瓷之都。人们原本贫苦的生活也有了极大改善,韦奇伍德后来骄傲地说:“工人们赚的工资几乎是以前的两倍,他们的房屋大多数很新、很舒适,田地和道路也取得了显著的、最令人满意的和最迅速的进步。这种可喜的改变是劳动或工业所创造的。”

约西亚的经营思想很先进,他和负责销售的合伙人托马斯·宾利在伦敦开设陈列室,吸引贵族,在工商业新贵阶层中做普及,很短时间内便树立了韦奇伍德品牌的口碑。1774年,韦奇伍德为俄国女沙皇叶卡捷林娜二世烧制了一套可供50人同时进餐的餐具,944件瓷器上装饰着手绘的英格兰风景,每一件的图案均不重复。这套餐具引起极大轰动,成为收藏珍品。约西亚在创业初始即立下“实用”的宗旨,最重视大众市场。他为普通家庭生产优质但不算很贵的瓷器,随杂志附送优惠券,很快英国本土瓷器就全面取代了昂贵的中国进口瓷器,哪怕在工人阶级简陋的二层红砖住宅里都能看到一两件韦奇伍德的陶瓷。韦奇伍德的茶具还刺激英国成为茶叶消费大国。

( 2008年10月24日,位于英国斯托克城的韦奇伍德博物馆正式开馆; )

( 2008年10月24日,位于英国斯托克城的韦奇伍德博物馆正式开馆; )

约西亚开创陶瓷业与设计大师、艺术家合作的先河,每一个时期都选择重要的艺术家及其他领域设计师合作,比如亨利·摩尔、苏茜·库珀,使韦奇伍德瓷器在大批量生产的情况下还能保证高贵的气质和新鲜的活力。弗拉克斯曼的设计至今还在生产,当代家居产品和室内装饰设计师凯丽·霍本(Kelly Hoppen)、时装设计师杰斯普·康伦(Jasper Conran)的作品也颇受好评。“驼色之后”霍本负责设计新款碧玉陶,康伦2006年为韦奇伍德设计了一个“中国风系列”的餐具,得了当年的英国设计大奖。

即便如此,韦奇伍德还是走到了破产的绝境,颓势早在20世纪80年代初便已显露出来。1980年以后,英国国内人力成本高涨,韦奇伍德集团的另一著名陶瓷品牌皇家道尔顿不得已把部分产品的生产转移到印度尼西亚、捷克。同时,廉价的进口瓷器涌进英国市场,韦奇伍德等英国本土陶瓷企业遭遇毁灭性的冲击,进入21世纪情况变得更糟。

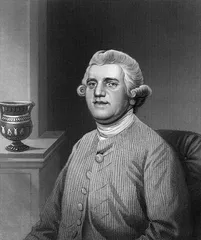

( 英国“瓷器之父”约西亚·韦奇伍德 )

( 英国“瓷器之父”约西亚·韦奇伍德 )

韦奇伍德的骨瓷、碧玉陶太贵吗?在eBay上,它们深受追捧,很多人仍然愿意买一套茶具或餐具,作为“最好的瓷器”在隆重的时刻摆上餐桌。没有竞争力?如果和宜家1英镑1个的马克杯相比,它确实敌不过。在韦奇伍德破产之前,两个著名陶瓷品牌——斯波德和皇家伍斯特(Royal Worcester)在去年底已先一步死去。在放纵残酷的全球一体化自由经济体系中,拘泥于文化遗产、地域传统的商品是没有立锥之地的,如果产品无法与便宜到最低限度的同类商品竞争的话,品牌就没有未来。

前不久,英国政府将2012年伦敦奥运会的陶瓷纪念品生产合同给了中国,而不是韦奇伍德。政府并不扶持本土制造业,英国本土制造业基地的衰落始于撒切尔夫人执政时期。撒切尔政府告诫民众,英国失去制造业基地并无大碍,因为英国人生活在后工业时代,我们应该全力发展清洁、便利的服务经济,国民经济应以此为重。英国社会逐渐抛弃了手艺人和熟练技工,开始推崇泡在证券交易所的赌徒,他们身无长技,不信守任何价值观,以把钱倒腾来倒腾去为乐。政客也一直给那些薄情寡义的生物工程、高科技公司以甜头和诱惑,好让他们留在英国,其实他们随时都会把资金转移到生产成本更低的国家去。这样的环境中,英国陶瓷业难以为继,1978年陶瓷工会有成员5万多人,到2003年急剧减少到不足1.3万人;陶瓷业工人的平均年薪不到1.3万英镑,远低于英国人2万英镑的平均年收入。

今天的英国品牌还有多少标着“产自不列颠”?最能反映英国制衣成就的巴宝利也不在英国生产了,伦敦萨维利街的传统裁缝说不定明天一个都找不到了,欧盟国家中很少有哪个国家如此不重视保护和扶持制造业基地。西班牙、意大利还保留有相当规模的制衣、皮革加工、陶瓷生产业;捷克有木玩具和木偶;法国政府一直坚持贸易保护论,制定了很多保护性政策,使得历史性老品牌,比如以铸铁锅著称的厨具品牌“酷彩”能够维持高昂的价格;被视作落后穷国的土耳其,伊兹尼克(Iznik)瓷砖和彩陶从奥斯曼帝国时期开始生产,延续至今。

去年底,英国政府花5000万英镑向私人购买提香的作品《戴安娜和阿特泰翁》,为英国留住了一份珍贵的文化遗产。或许陶瓷业算不得真正的英国文化遗产。谁让它是日用品呢?自然摆不到与文艺复兴时期的绘画同等的地位。去年乐透彩票文化遗产基金会倒是拿出530万英镑建了座韦奇伍德博物馆,那不过是提香一幅画售价的1/10。■

(文 / 李孟苏) 陶瓷伍德瓷器死亡韦奇伍濒临