赵永伟:我想唱戏

作者:王小峰

老师要跳黄浦江

赵永伟出生在哈尔滨,当时东北的艺术环境比较好,他开始学跳舞,当时的样板戏对赵永伟影响很大,里面都是英雄人物,一种对英雄人物的崇拜情结让他慢慢喜欢上京剧。他考上了哈尔滨戏校,最初他学的都是现代京剧,但慢慢传统戏恢复了,他想成为英雄人物的情结渐渐离他越来越远。

有一件事彻底改变了他的命运。赵永伟毕业后,分到当地京剧院,在那里他发现,当初他印象中的一批好演员,都在做传达室收发、烧锅炉、电工等工作,在恢复传统戏后,这批人才回到原来的岗位。“文革”十年,把这些演员耽误了,因此他们拼命恢复自己的表演功夫。这些人练功非常辛苦,都在偷偷地练,不让人看到。

有一次,赵永伟跟剧团去上海演出,他发现,这些前辈们到了上海也不出门玩,抓紧一切时间研究。一次赵永伟帮老师去拿东西,无意中听见老师对太太说:“这次在上海演出成功了咱们就见面,如果我真是砸那儿了,这一辈子的名誉就毁了,也许我就跳黄浦江了,你做好心理准备。”

“这件事对我影响挺大。什么事情能至于让他连生命都不惜?老师有时候练功失败,自己打自己的手,他的脾气也比较刚烈。我就看到他在上海、北京一路演出成功,60多岁演技巧性强的武戏,非常成功。他们能为一件事这么付出,让我很震撼。所以我就想跟他学。”

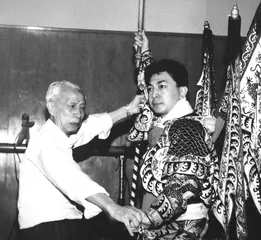

( 王金璐老师教授赵永伟 )

( 王金璐老师教授赵永伟 )

老师说:“你吃不了这苦。”“我就按照他的练功方式练,那真是挺煎熬的,训练身体、精神,挺残酷的。但是我不想做一个让他看不起的年轻人,就一直跟着他就这么学,掌握了一些东西。”后来,赵永伟在哈尔滨该拿到的奖都拿到了,老师便跟他说,“这里是地方粮票,想在京剧方面再进一步,只能去北京,北京是全国粮票”。就这样,赵永伟考到了北京戏曲学院。“在学艺路上没有比我再幸运的人了,包括在哈尔滨、沈阳,遇到好多好的老师,王金璐、张云溪、高亚樵、黄云鹏、田中玉、金桐、刘福生、李景德……都教过我,都是一字一句地教,手把手一个动作一个动作地教。”

武生演员浑身是伤

( 赵永伟的演出剧照 )

( 赵永伟的演出剧照 )

在采访时,记者发现,赵永伟的左肩看上去比右肩明显高出一块,他有时下意识地去摸左肩。后来赵永伟谈到了他的肩伤。今年1月3日,为纪念张云溪先生诞辰90周年,国家京剧院举行一场纪念演出,赵永伟从日本回到北京,准备这场纪念老师的演出。不幸的是,演出前半个月,在排练中左肩韧带不慎断裂。

“大夫说要绑三星期,但是票卖出去了,又是纪念我的老师90岁诞辰,对我来说有这个机会不容易。骨头出来了你得压回去才能动。我没听大夫的,回家我就把绷带剪开,然后打上封闭,第二天回排练厅继续排戏。只能靠打封闭麻痹这只胳膊,我不知道痛,我要知道痛动作就会变形。跟文戏不同,站那胳膊不动张嘴唱就行了,我还要翻跟斗,两个戏都得从上面翻下来……大夫说了,你这三周要是动了,那对不起,我不能保证你以后这骨头不受伤。”

京剧院已经为赵永伟找好了替补,但是赵永伟没给替补上场的机会,他咬牙坚持下来了。赵永伟讲:“我浑身都是伤。那个大夫20年前就跟我说你不可以再演戏了,包括我的心脏,都不适合再做这个。大夫说,如果你再这样不配合,以后别找我看病了。”

所有的武生身上都有伤,某种程度上,跟运动员一样。有些运动员到了25岁就算老运动员了,可以退役转行,但是京剧演员不行,要唱一辈子,直到退休。“我的老师都是很痛苦地走完自己的演艺人生,把艺术的美留给观众,换回来的是一身病痛。比如说一个晚会,文戏演员都录音,都是最好的状态,没录好再录一遍。我没有这个机会,我耍锤,掉了就不能再来一次。武戏不光要武,还要唱,尤其对一个杨派(杨小楼)武生来讲,唱念做打你都要具备。我们一场就要两三个小时,这一晚上的戏在你身上,没有一定的体力胜任不了,所以没有一个很虔诚的心爱这个东西你坚持不下来。”

但赵永伟从来没动摇过,即便在演出机会越来越少的时候,“我感觉越是这个时候越需要这么一批人来继承。如果都是考虑到自己,这门艺术明天可能就没了。其实就是你被需要的时候那种快乐,那种幸福感,往往战胜退路。我在日本,可以说衣食无忧,我想去搞点研究,我也可以不受这个苦。当剧院给我打电话告诉我需要恢复老师的戏,需要我回来带一带年轻人,就有一种被需要的感觉。如果我受伤就放弃了,这出戏再拿出来演指不定是什么时候了。那种错过的痛真的比我身上的伤痛要痛苦很多倍,可能这也是我的性格。当我看到好多好多东西都没有了,当我每次回来都听说这个老师去世、那个老师去世,我就感觉他们身上的那些技艺、剧目都断了,这个损失太可怕了”。

赵永伟说:“这门艺术挺考验人的,你生活上不注意不行,吃多了不行。比如一场演出你都准备半年了,你没注意就感冒了,观众买了票他不管你。干这行精神压力比较大,所以过去有些演员为什么要吸鸦片,就是有的时候身体状态不好,比如过去要唱3个堂子,你都不能不去,那你的体力怎么解决,那就靠药物。有时候一演就是一个月,没法保证每天状态都好。过去不像现在,真是一个月一个月的演,你想想这个体力支出要多少?过去我认为他们吸鸦片是不好的习惯,其实不是,他是用药物来减轻自己的压力,或者减轻身体的痛苦,保证一个状态,是在牺牲自己的身体让观众满意。这行很残酷。”

去日本,是一种无奈的选择

赵永伟回忆说:“上世纪80年代,演出机会还不少,基本学的戏都能实践。到90年代以后,所掌握的这些剧目、学的这些戏就感觉实践机会越来越少。就像一个搞科学的没有实验室。因为武生的特点就是,你再练也是百练不如一演,舞台实践特别重要。所以学完了以后就感觉浑身的劲没有地方使。没有机会演,没有机会在舞台上要这个经验,就比较苦恼。”

大环境变了,赵永伟不得不想办法,只要能有演出就行。上世纪90年代初,他开始到大学演出,一边讲一边演,效果不错。但是后来机会也越来越少,最后他不得不去日本。

“在日本最大的感受就是,很多我们失传的东西,包括唐朝的一些雅乐,一些舞蹈,在日本保留下来了。作为一个中国人,我在日本很痛心,为什么这些东西我们自己没保护好,将来要恢复这些东西还要到国外找。包括现在京剧武生行,很多剧目都面临失传。大家都一味在创新上下工夫,但在继承方面做得不够,这东西丢了就没有了。它不像一个文物,你保护好了几代都能传下去。这种艺术都在人身上,一个艺术家、一个老艺人,他身上可能有几百部戏,我们连人家十分之一都没有,学的看的环境都没有了。如果不花大力气把这些继承下来,这种损失无法挽回。所以这让我感觉一种坐立不安。”

赵永伟发现日本观众很多,演出场次比国内多。今年东京还要举办京剧节,最多能有80场演出,而且有一批固定的观众。“我在那儿,大学、中学、社团,我都去讲京剧,前面介绍,后面表演一段。我认为应该让更多人通过京剧了解中国人的价值观、审美,包括传统戏里的生活习惯。我在日本讲课,他们的教育部长从学校走的时候学生都没在门口迎送,但我离开时候,学生都在马路旁送我。当地的一些华人老师说,这种情况他们在日本教了十几年书从来没遇到过。所以往往你得到这种尊重,就觉得你付出的汗水是有回报的。”

赵永伟还举了一个例子,“女子十二乐坊”在日本走红前,没有多少人学二胡,红了之后,日本有将近100万人学二胡。“我在东京找一个京剧演员,普通的京剧演员一场戏我付给他5万日元的工资,我要请一个二胡演员可能要在20万日元以上。有很多日本人学二胡,这些教二胡的人就很忙,费用也就上去了。有一次小泽征尔现场听闵惠芬演奏《二泉映月》,感动得像个孩子一样趴在那哭。二胡近年来在日本是最有影响力的乐器,这情况会影响国内,学习二胡的人也多了,这就是过去说的‘墙外开花墙内香’。京剧将来会不会也这样?不好说。当我们现在没有多少人走进剧场去欣赏这门艺术的时候,也许在国外倒形成了观众群”。

赵永伟这种“曲线救国”的理想主义背后是一种无奈,如果国内有他演出的空间,他何必去扮演一个文化传播大使的形象到日本去普及京剧呢?

“我在日本需要练功房,租了一个武道馆,每星期去3次,我自己把地毯放在那儿。我穿上戏装,放着录音,心里在流泪,为什么我在这片天空下练京剧?很多学生从武道馆过的时候一看,突然吓一跳,他们从来没听过这种声音,穿上这种衣服在练什么呢。我心想我为什么要在这里练习这个,应该在自己的土地上才对啊。京剧能震撼外国人,我在日本,穿上这身服装,戴上这帽子,在痛苦的情况下表演,他们都会感动,为什么我们自己不感动呢?在日本,有时候有学费,有时候没学费,我都去,因为那是一个让人家了解你文化的机会,所以你就不能以金钱得失来衡量。”

京剧正面临失传的危险

赵永伟很羡慕他的老师王金璐,一出《挑滑车》,演了1000多场。“我的老师,他什么时候演出,只要一登出他名字都是观众排队买票。”谈到现在京剧出现的问题,赵永伟说:“现在剧目不够丰富,没有真正让观众去感动,你没有这个艺术魅力,观众自然不会来看。你也不能老怨观众跟这社会,还是我们本身有问题。”

在日本,赵永伟曾经问过一些年轻人对歌舞伎、能乐的看法,他们说:“我现在学习还没有接触,将来我有机会一定研究学习,这是我们的传统。”“日本人很尊重自己的传统艺术,但是我们现在许多年轻人,他自己在这方面缺乏知识,他完全在批评,说这个东西节奏太慢,这个社会老人喜欢这个,我们年轻人不喜欢这个。”

其实国家一直很重视京剧,甚至小学课本里面都有京剧教学内容,却没有产生相应的效果。赵永伟讲了自己另一个经历,也许能说明现在人们对待京剧的态度。“我来北京20多年了,感觉长城就在我旁边,我也没意识到要去看看。我第一次去是一个日本的戏迷来北京,特别想去看看。我带她去,才感觉到长城的雄伟,因为它在你身边你才能感觉有关系。我出国后,才对中国文化有不一样的感觉,要换一个角度、换一种方式。”

赵永伟看到的另一个问题是,国家虽然很重视京剧,但重视的方式不对,不了解京剧的人,以为京剧仅仅是演出市场不好,其实面临着失传的危险。比如道具,如果传统戏不多,道具师傅的生存就会面临问题,做了几代,就不能再继续传给下一代,因为这种工艺一旦失传恢复起来就会很难。同样,音乐、技师、服装、化妆、作曲都面临失传的危险。赵永伟说:“我们有这么多宝贝,没有很多人在这上面真正投入,恰恰我们不如别人的东西,在拼命去跟。这些现在可能没有市场价值,但是当你重视了,才会体现出价值。比方说文物,以前大家对它没什么感觉,当它跟利益、回报联系在一起,就不单纯了。你看现在电视里好多这样的节目,都是讨论价格、升值空间。”

还有,目前京剧界对创新剧目重视程度远远大于对传统剧目的重视,投入成本也比较高,其实这些新剧目,往往演出一两场就刀枪入库了,很难给观众留下什么印象,没有公众反馈也是一种资源浪费。赵永伟认为:“对传统的继承、挖掘,因为有很多可比性,就比较困难。前面有一个标准,你达到那个标准需要很多时间,于是人们都喜欢绕着走,演一个大家没有比较的戏,容易出来,这也是一种浮躁的表现。这也许跟现在的一些风气有关,就是为了获奖。这不像体育比赛,你跑得快就是冠军,艺术没有这样的标准。如果能够踏踏实实看到跟自己前辈的差距,去缩短这个距离,才是正确的。搞艺术,尤其搞传统艺术,没有捷径可走,必须沿着前人留下的路踏踏实实地走。虽然我们现在的条件跟前人没法比,但是走捷径只能骗自己,只能让这个行业损失更大,失去更多观众。因为观众也是找一种寄托,包括一些老观众,如果看过我老师的戏,再一看我的,比老师差多了,还不如回家看我老师的录像,为什么要进剧场呢?如果我非常努力,他们一看,虽然他没有老师好,但是非常努力想跟老师接近,可能还有一份感动,想进剧场来支持我。买一张票,虽然不能帮到我什么,但是对京剧有好处。”

武戏占的资源比较多,人也多。比起其他文戏,武戏面临的窘境更多。

“我跟文化主管部门沟通过。”赵永伟说,“关于对武戏方面的特殊政策,比方说我们很年轻的演员,武戏带来的伤病没有保险,这就很影响这个行业的发展。”

赵永伟也想过自己离开体制单干,但是环境还没有到能支持他的那一步。“作为一个搞艺术的,我当然希望能演戏,我有生之年的想法就是在舞台上实践,但剧院不能满足我这种要求,因为剧院是演员排班制,不像过去以班主为中心。年初排我了,春节就不会是我了。那么这时候我干什么去呢?如果我自己承担一个剧团,要养很多人。我很羡慕郭德纲,他穿一个大褂站在哪儿都能表演,但京剧不行,需要很严格的舞台、合作的人、服装、音乐,这些你都承担不了。我早就有这种想法,可能北京演出场所会越来越多,当我没有地方发挥,有人愿意请我,我愿意去。当条件允许,比如国家有政策支持你,或者有企业支持你去做这件事,我当然愿意出来搞一个剧团,把自己的劲儿发挥出来。”■

(实习生李媛、温馨对本文以有贡献)

(文 / 王小峰) 唱戏京剧赵永伟京剧演出戏剧